【QAあり】坪田ラボ、研究開発が順調に進捗 近視進行抑制バイオレットライト照射デバイス「TLG-001」の国内臨床試験LPOを達成

VISIONary INNOVATIONで未来をごきげんにする

坪田一男氏(以下、坪田):2026年3月期中間決算についてご説明します。株式会社坪田ラボ代表取締役社長の坪田です。我々の基盤となるミッションとして、「VISIONary INNOVATIONで未来をごきげんにする」という言葉の下で、みんなで働きながらがんばっています。

目次

今日の目次は、スライドのとおりです。

2025年9月期の概要

2025年9月期の概要についてご説明します。第2四半期の業績では、売上高の進捗率が7.3パーセント、研究開発費の進捗率が約20パーセントとなっています。

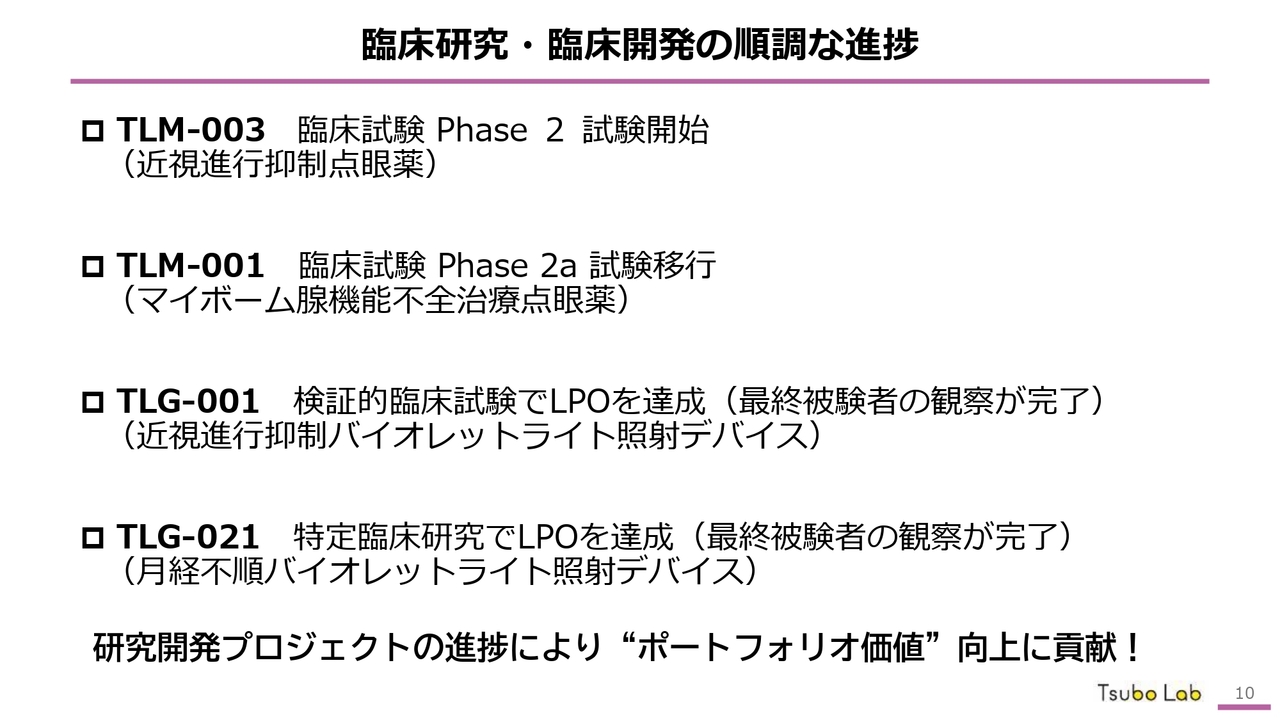

研究開発は非常に順調に推移しており、後ほど詳しくご説明しますが、「TLM-003」という近視進行抑制点眼薬のPhase2試験が開始されました。また、マイボーム腺機能不全治療点眼薬はPhase 2a試験に移行しました。

近視進行抑制バイオレットライト照射デバイス「TLG-001」は、Last Patient Out(LPO)を達成しました。また、月経不順に対してもバイオレットライトが非常に効果的であることがわかってきています。この研究は公的な研究費を得て実施しており、こちらもLPOを達成し、進捗は順調です。

2025年9月期 その他トピックス

その他のトピックスとして、アメリカに新たな拠点およびオフィスが開設されました。また、化粧品製造業および製造販売業の許可を取得し、新たな皮膚科領域での競争も始まりつつあります。

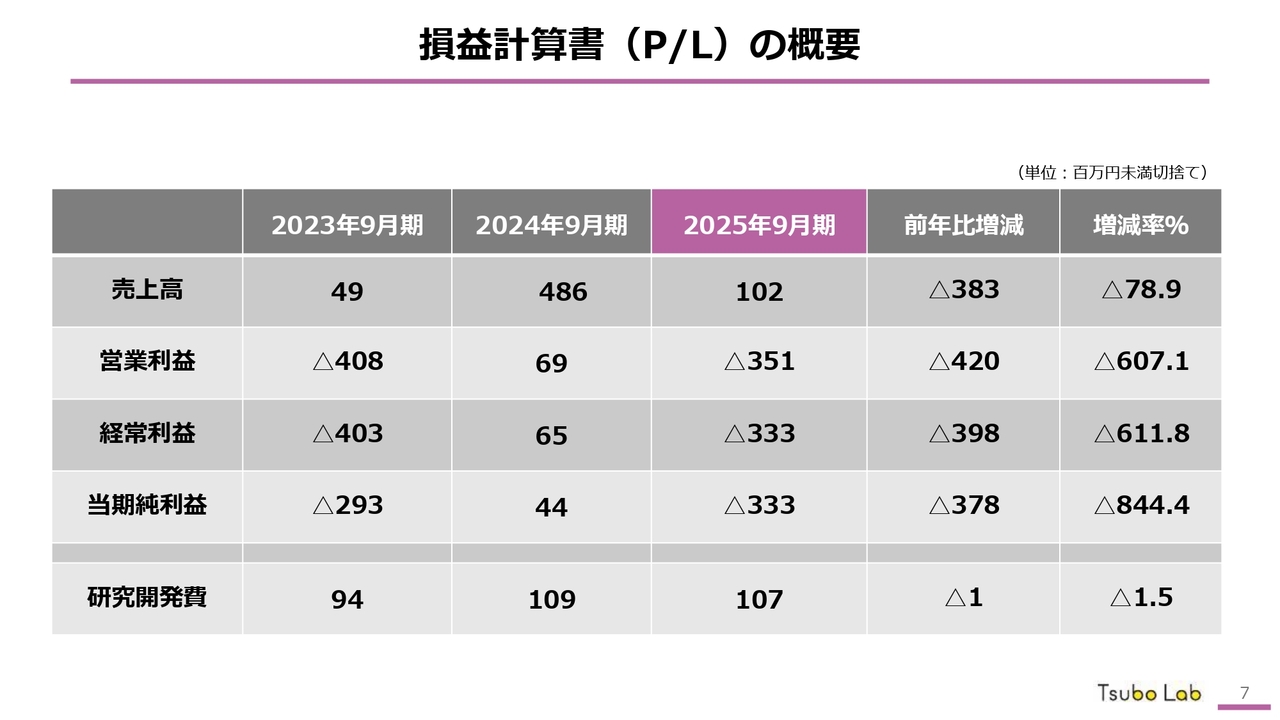

損益計算書(P/L)の概要

P/Lの概要です。スライドの表中央をご覧ください。2025年9月期の売上高は1億200万円、営業損失は3億5,100万円、経常損失は3億3,300万円、当期純損失は3億3,300万円です。また、研究開発費には1億700万円を使用しています。

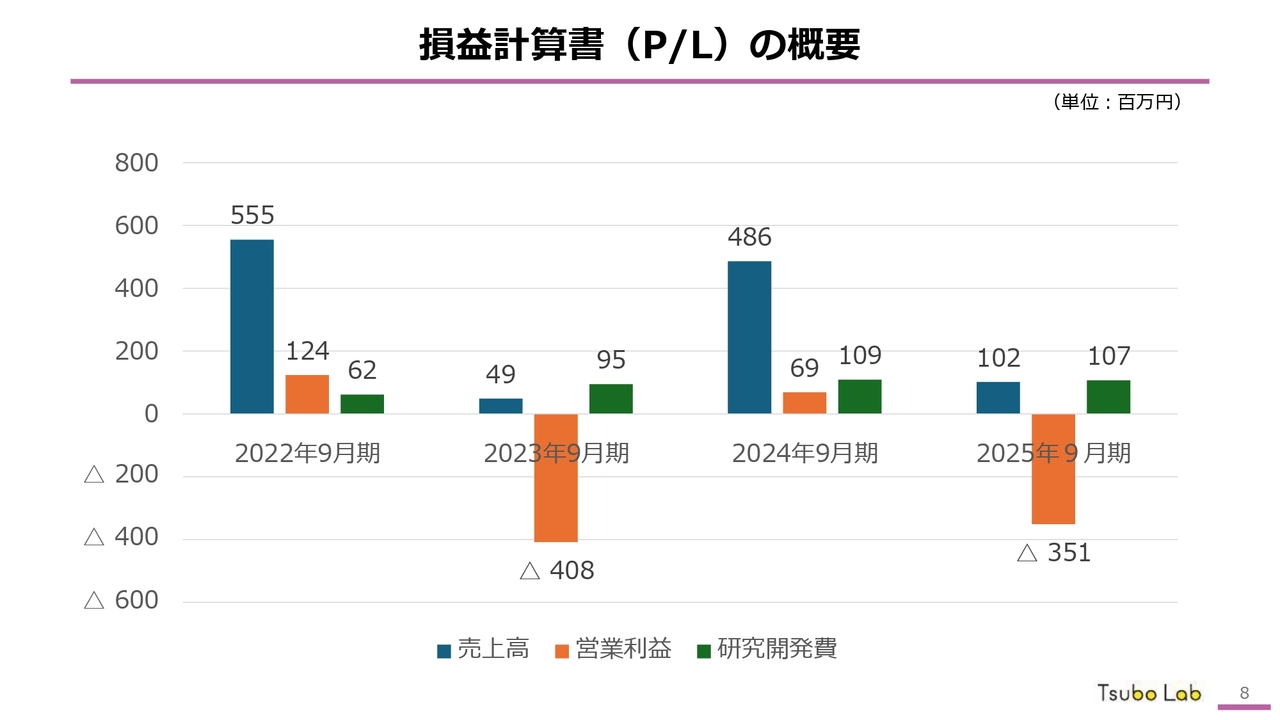

損益計算書(P/L)の概要

このP/Lの状況をイメージで捉えると、スライドのグラフのようになります。2022年9月期から焦点を当てたもので、特に2025年9月期は営業利益がマイナスでスタートしています。

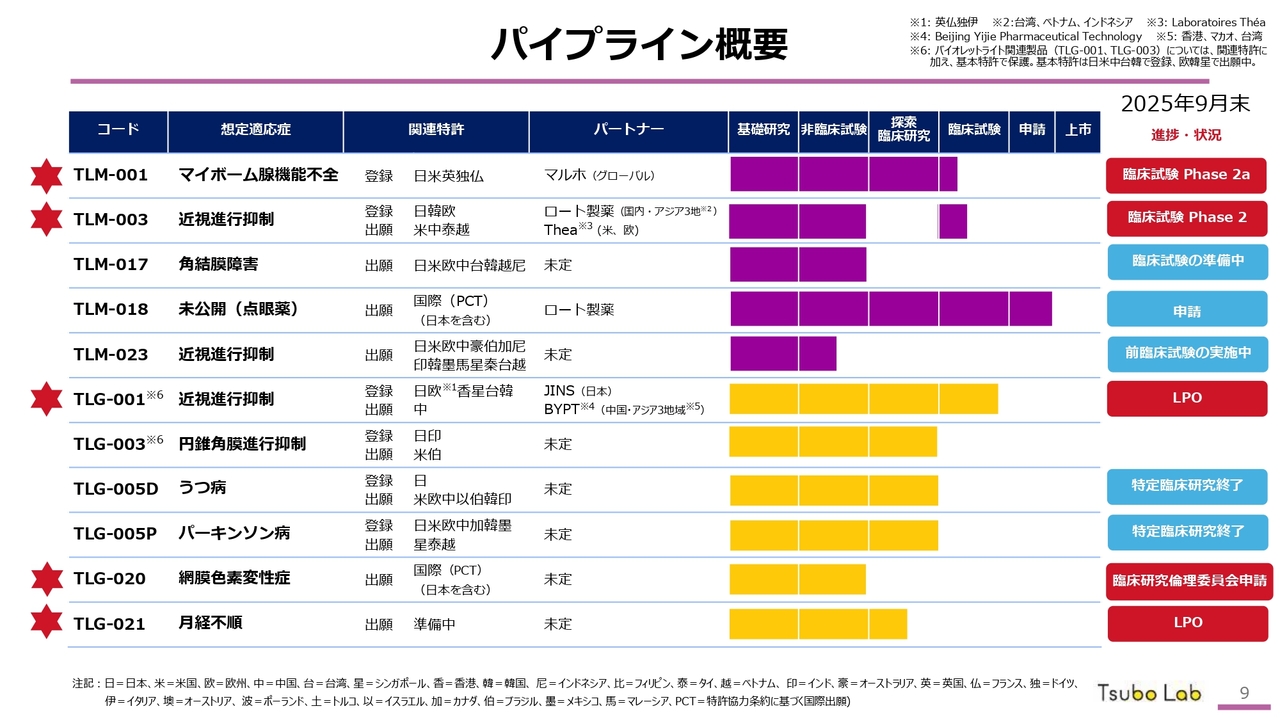

パイプライン概要

パイプラインは非常に進捗がありました。スライドの表で左側に星印が付いている箇所が特に進捗の良かった部分で、先ほど少しずつお話ししたとおりです。

この中で、先ほどのご説明に含まれていなかったのが、表の下から2番目の網膜色素変性症です。臨床研究倫理委員会の承認が下り、これから実際に臨床研究に入る段階です。これは大きなトピックとして、後ほどご説明します。

臨床研究・臨床開発の順調な進捗

先ほどお話ししたとおり、臨床研究は順調に進捗しています。この研究開発プロジェクトの進捗により、当社のポートフォリオ価値、すなわち会社の価値が大きく向上したと考えています。

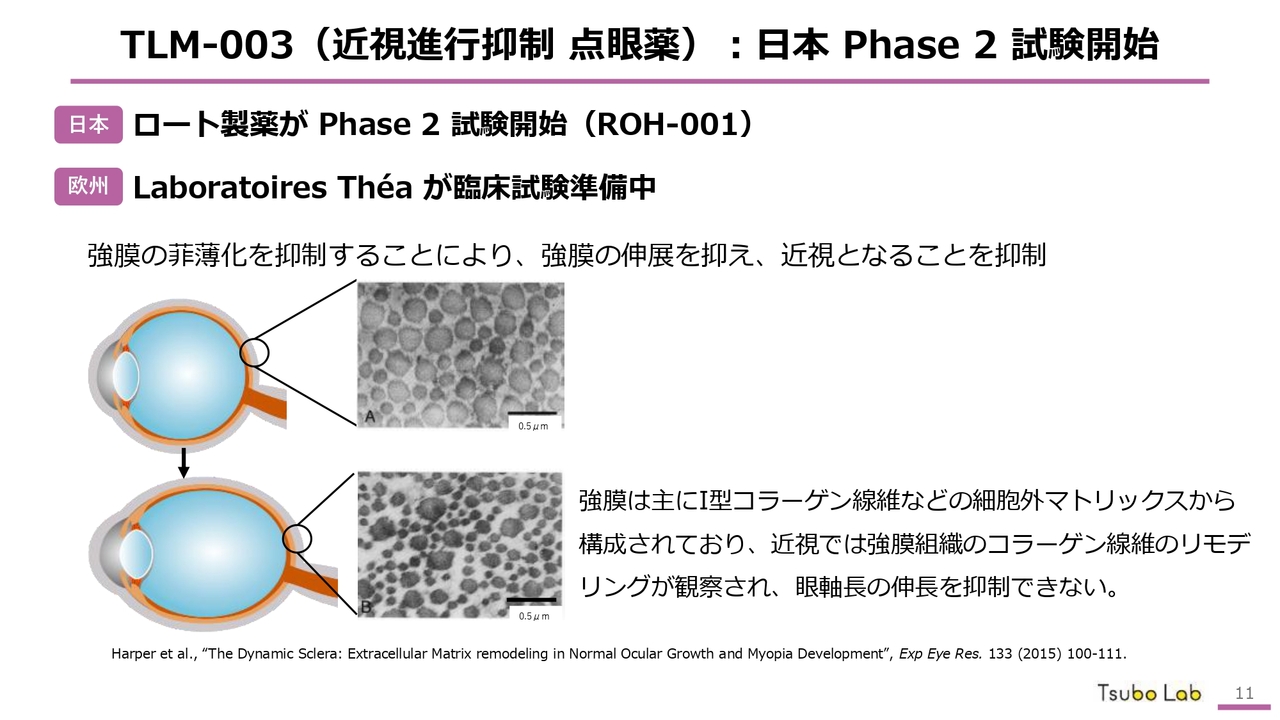

TLM-003(近視進行抑制 点眼薬):日本 Phase 2 試験開始

「TLM-003」についてご説明します。日本国内では、ロート製薬とともに開発を進めています。欧米では、フランスの目薬メーカーであるLaboratoires Théaと大型契約を結び、研究を進めています。

この薬剤が何をするのかについてご説明します。近視は、強膜という目の周りの白い膜が弱まり、伸びてしまうことが原因です。これは、実はERストレスが要因であることがわかっています。

コラーゲンは、人間の体を構成する最も代表的なタンパク質ですが、ERストレスがあるとI型コラーゲンに異常が生じ、弱くなることで強膜が伸びるというメカニズムです。そのため、ERストレスを軽減することで強膜の改善が期待できます。

幸いにも、この強膜は目の最も表面にあるため、点眼薬としてのアプローチが適しており、我々はこの点眼薬の開発を進めています。

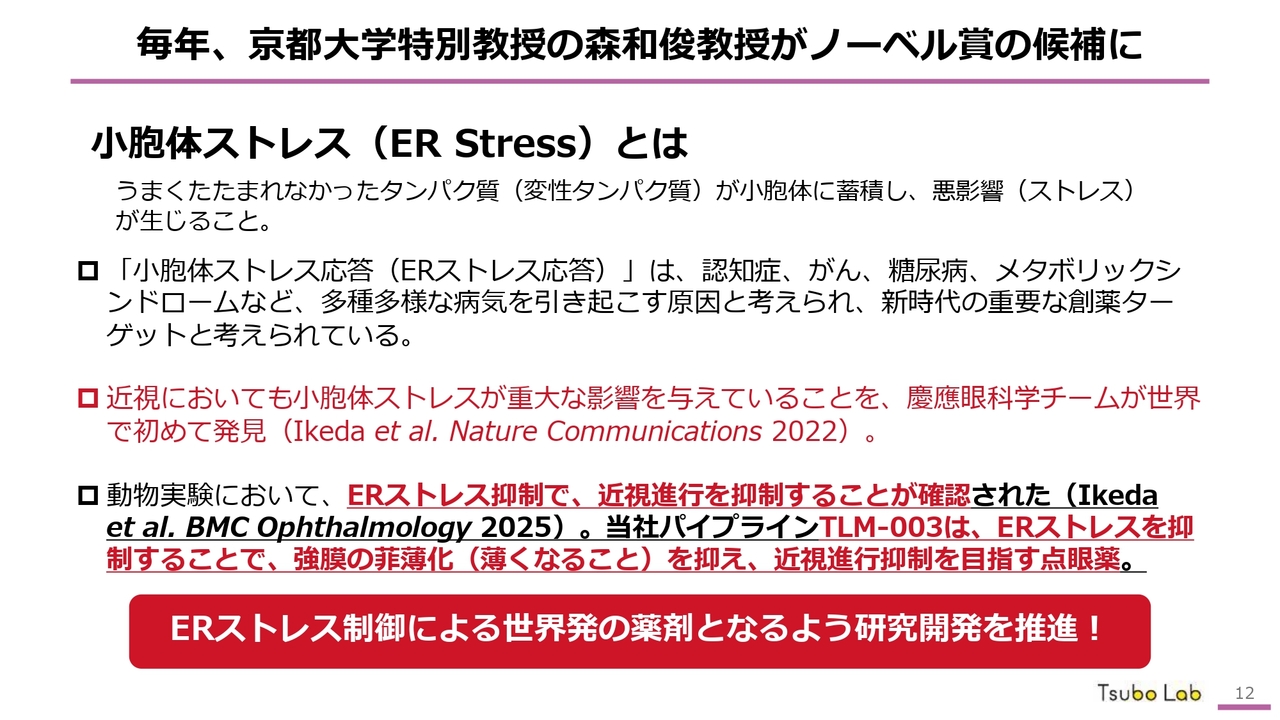

毎年、京都大学特別教授の森和俊教授がノーベル賞の候補に

ERストレスは、日本とも深いつながりがあります。先月、ノーベル賞が大変話題になりましたが、ノーベル賞候補としてよく名前が挙がる京都大学の森和俊先生が、ERストレスの非常に基本的なメカニズムを発見しました。

そのため、我々もこれを発見した際、すぐに森先生のもとを訪れ、さまざまなご指導をいただきました。森先生が発見されたERストレスにより、糖尿病をはじめとするさまざまな病気への薬剤が開発されています。

順調に進めば、坪田ラボのこの製品が、ERストレスによる臨床研究の第1例として社会に届けられるのではないかと考えています。

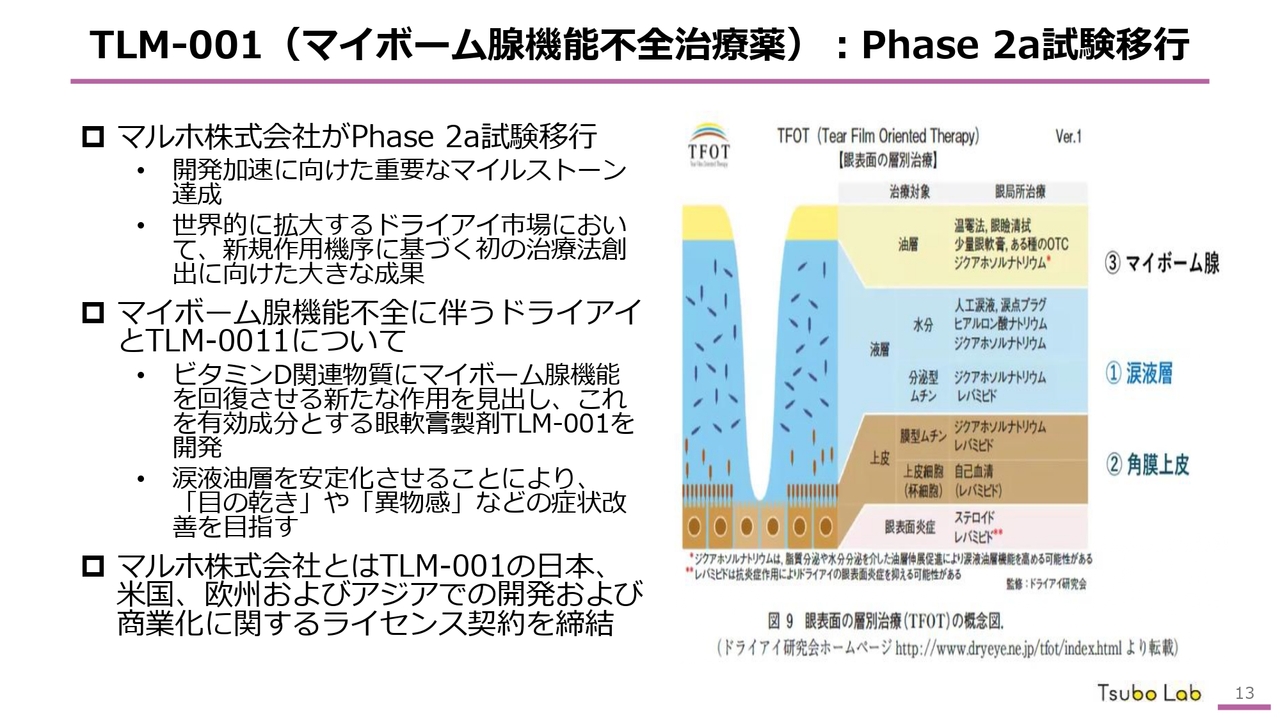

TLM-001(マイボーム腺機能不全治療薬):Phase 2a試験移行

もう1つ、Phase2に移行したものとして、マイボーム腺機能不全治療薬があります。少し名称が難しいですが、マイボーム腺機能不全は「MGD」と呼ばれています。実際、ドライアイの原因のおよそ8割は、MGDが関与していると考えられています。

簡単に言うと、目の表面の油を作るマイボーム腺(Meibomian gland)の機能が異常をきたしてしまうというもので、我々が開発しているのはこれに対する薬剤です。

この分野は現在、世界的にも開発された治療薬が存在しておらず、アンメットニーズの非常に高い領域です。この治療薬については、マルホという製薬会社と全世界での契約を結び、Phase2に移行することができました。

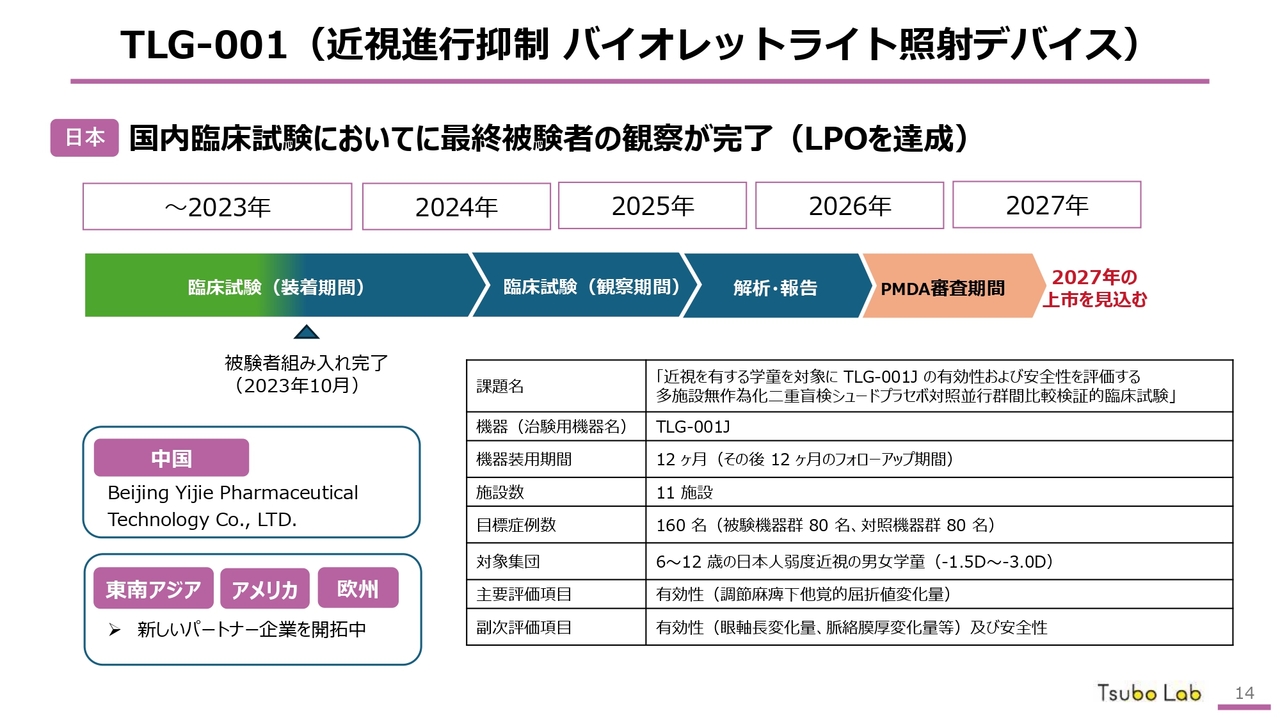

TLG-001(近視進行抑制 バイオレットライト照射デバイス)

我々が力を入れて取り組んできた、バイオレットライトによる近視進行抑制がLPOを達成しました。現在データを解析中であり、年明けには発表ができると考えています。

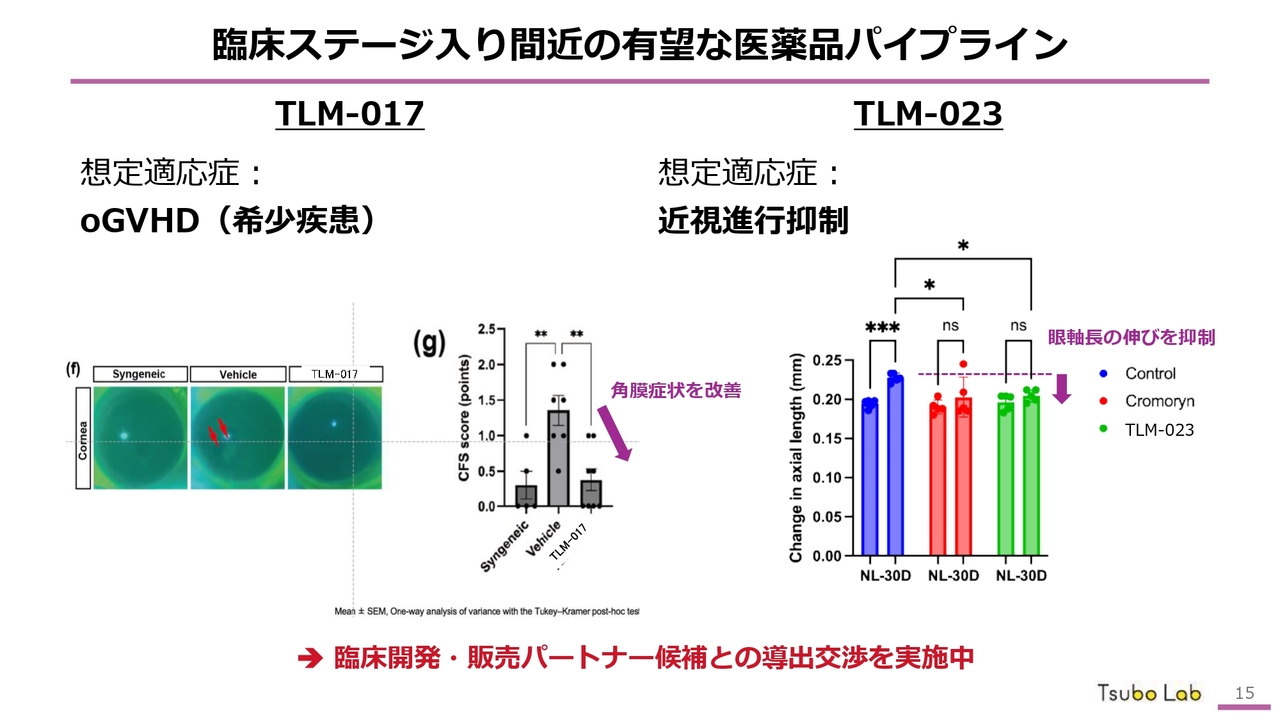

臨床ステージ入り間近の有望な医薬品パイプライン

臨床ステージ入りが目前に迫った有望な医薬品パイプラインについてご説明します。1つ目は「TLM-017」です。これは、ドライアイの中でも特に症状の強いOcular GVHD(oGVHD)に対する点眼薬を開発するものです。oGVHDは、骨髄移植後に発生するドライアイであり、我々はこの点眼薬の臨床開発を次の期に進めていきたいと考えています。

もう1つは「TLM-023」です。これは近視進行を抑制するための新たな点眼薬で、現在は特定臨床研究または治験に向けて、前臨床データを整えている段階です。

スライドにデータを記載しています。左側のグラフでは、oGVHDがこの点眼薬ですごく良くなることを示しています。右側のグラフは、近視の本体が眼軸長の伸びであることを示し、この点眼薬によって眼軸長が伸びることを抑制することを表したデータです。

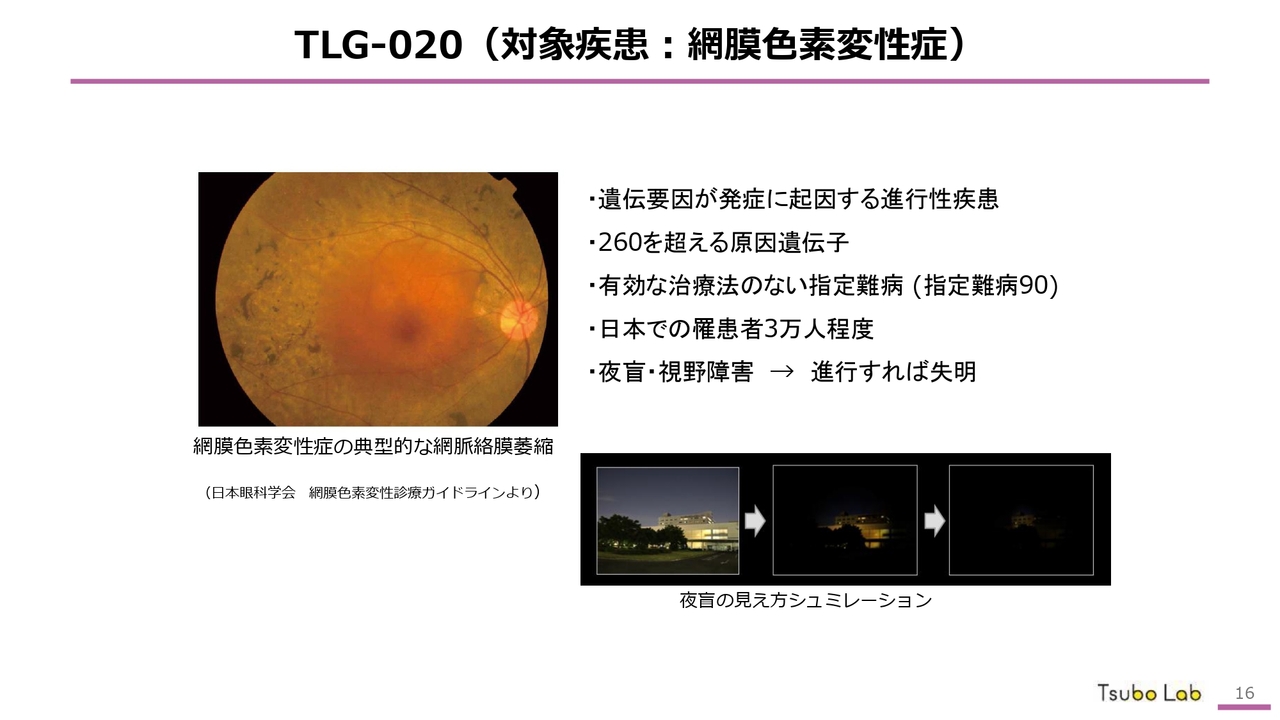

TLG-020(対象疾患:網膜色素変性症)

網膜色素変性症についてご説明します。網膜色素変性症は、現在、失明原因として第3位の遺伝性疾患です。

遺伝病については、後ほど詳しくご説明します。特徴として、20歳くらいまでは問題がなく、加齢とともに徐々に視力が低下していきます。初期症状としては夜盲、いわゆる鳥目という状態があり、夜間に見えづらくなり星が見えなくなる、階段が見えづらいため転びやすくなるといった症状が現れます。

この病気は20歳くらいで発症し、40歳から50歳くらいで失明に至るという、非常に重篤なものです。これまで眼科医としては、まったく治療法が存在しませんでした。

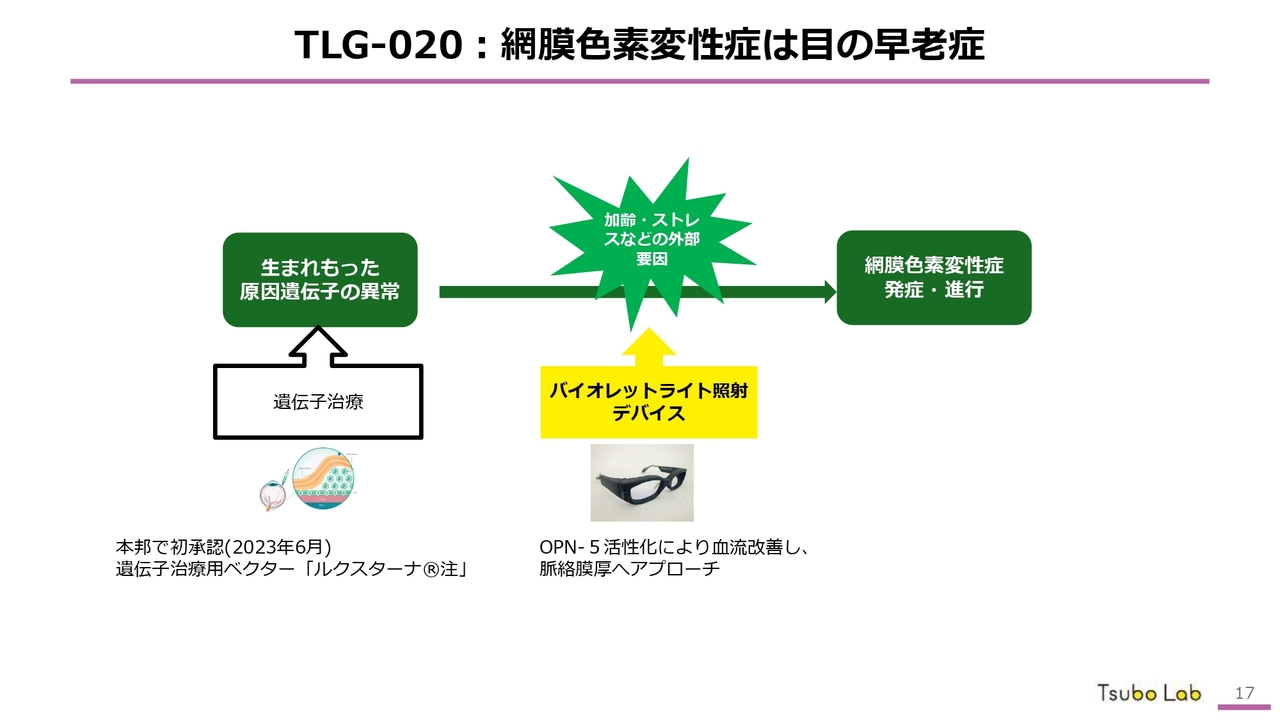

TLG-020:網膜色素変性症は目の早老症

スライド左側に記載されていますが、これは遺伝病です。これまでに、約260個から300個の遺伝子が同定されており、それによって網膜色素変性症が引き起こされます。

先ほどお話ししたように、この病気は20歳で発症し、40歳から50歳頃に失明します。つまり、加齢とともに病状が悪化するということです。そこで、バイオレットライトを照射することによってエイジングを少しでも抑えようとする研究を進めてきました。

もしこれが可能になれば、網膜色素変性症の遺伝子治療は行えないとしても、その発症を大幅に遅らせることができるようになります。

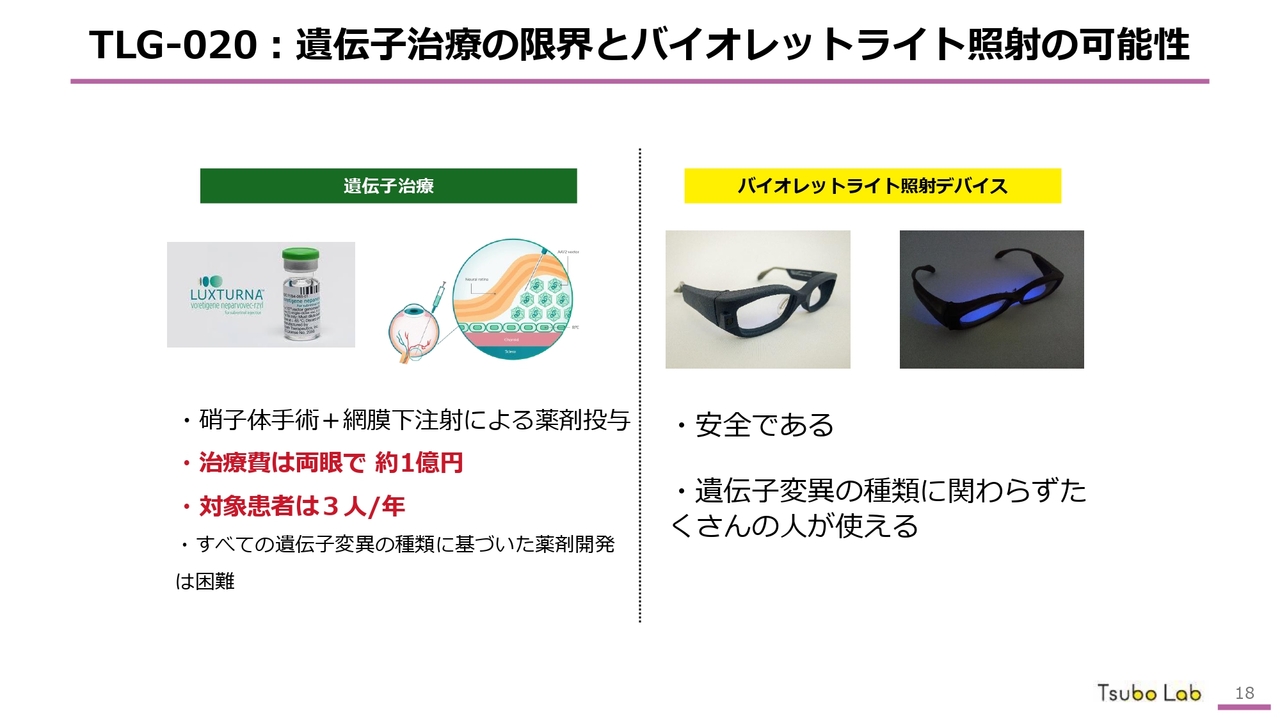

TLG-020:遺伝子治療の限界とバイオレットライト照射の可能性

実は、つい最近この遺伝子治療が始まりました。「LUXTURNA(ルクスターナ)」という薬で、日本でも認可されていますが、1回の治療で両眼に1億円かかります。

そして、非常に多くの治療法がある中で、現在は1つの遺伝タイプにのみ効果があるため、開発がなかなか進んでいません。しかし、我々はすべての網膜色素変性症に対して、まったく異なる概念で、治療ではありませんが介入を行います。

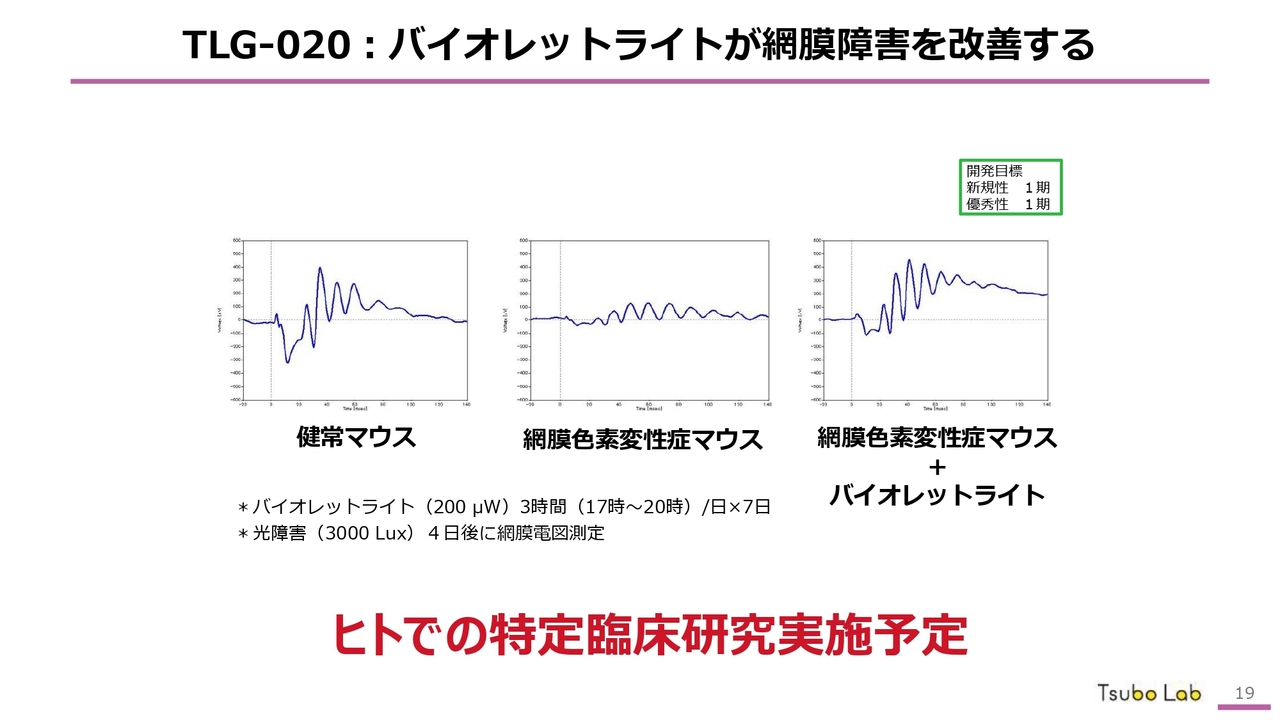

TLG-020:バイオレットライトが網膜障害を改善する

バイオレットライトについては、動物実験で非常に良いデータが得られています。スライドの図は、ERG(網膜電図)の結果を示しています。左側が健常なマウスのデータで、中央が網膜色素変性症マウスのデータです。網膜色素変性症マウスの反応が悪いことが見て取れます。

バイオレットライトを与えた結果、右側の図のように非常に反応が良くなることがわかりました。

安全性の懸念やさまざまな理由から実施が難しい状況でしたが、倫理委員会の承認を得ることができました。現在、特定臨床研究の実施に向けて準備を進めており、これは非常に大きなニュースだと考えています。

アメリカに新拠点設立

将来の中長期的な成長に向けた海外市場への進出として、アメリカに新拠点を設立しました。将来的には、坪田ラボ自身もアメリカでの治験を視野に入れて検討しています。

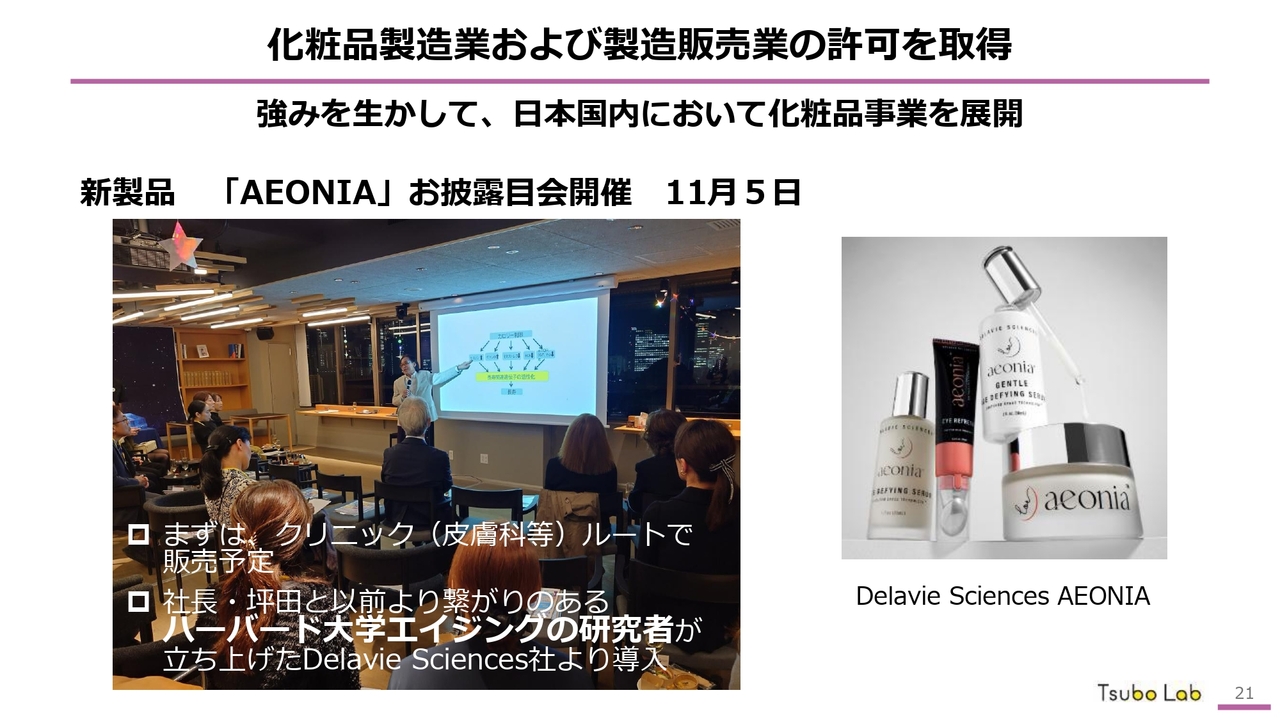

化粧品製造業および製造販売業の許可を取得

化粧品製造業および製造販売業の許可を取得しました。詳しい話は割愛しますが、ハーバード大学のデビッド・A・シンクレア先生が手掛けた宇宙化粧品というものがあります。先ほど、oGVHDに対する点眼薬についてお話ししましたが、実はこれは皮膚科から生まれた新しい概念です。

皮膚と眼表面は同じ表皮に属するため、表皮のために研究されたものを目薬に応用し、目薬で使用されているものを表皮に応用するというかたちで進めています。このように、両者の相性が良いと考えており、当社はドライアイを専門としていますが、アンチエイジングという枠組みの中で、この事業にも参入していく意向です。

通期業績通期見通しと持続的成長への取り組み

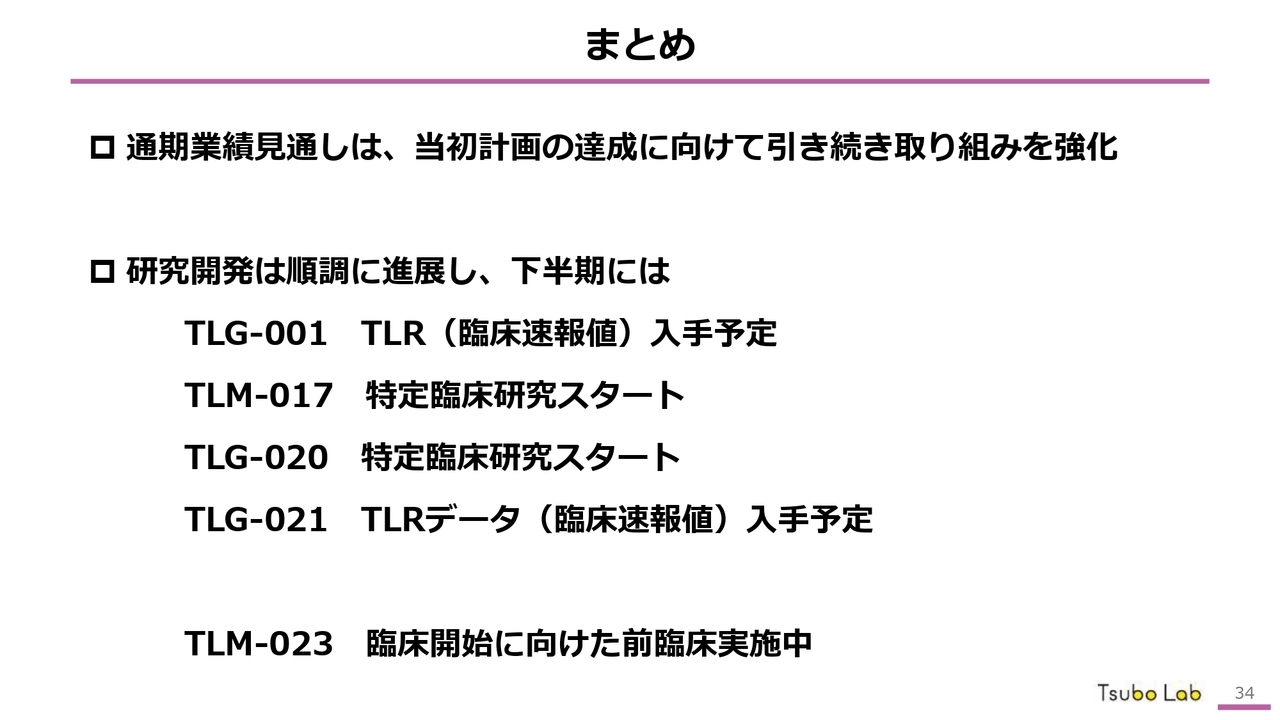

2026年3月期の業績予想についてご説明します。通期の業績見通しは、当初計画の達成に向けて引き続き取り組みを強化していきます。研究開発は2025年9月期まで順調に進んでおり、これに加え、後半の下半期においては、以下のような臨床開発を行っていきます。

1つ目の「TLG-001」は、バイオレットライトによる近視進行抑制です。LPOが完了したため、TLR(臨床速報値)を入手予定です。

2つ目の「TLM-017」は、oGVHDに対する点眼治療です。この特定臨床研究を開始します。

3つ目の「TLG-020」は、先ほど詳しくお伝えした網膜色素変性症に対するバイオレットライトの照射治療です。この特定臨床研究を開始したいと考えています。

4つ目の「TLG-021」は、月経不順に対するバイオレットライトの照射デバイスです。特定臨床研究でLPOが終了し、現在データの固定・解析中です。そのため、この臨床速報値が入手される予定です。

5つ目の「TLM-023」は、臨床開始に向けて、前臨床試験をしっかりと進めていきたいと考えています。

以上のように、新しい研究が次々とスタートできる臨床段階まで進めてきました。

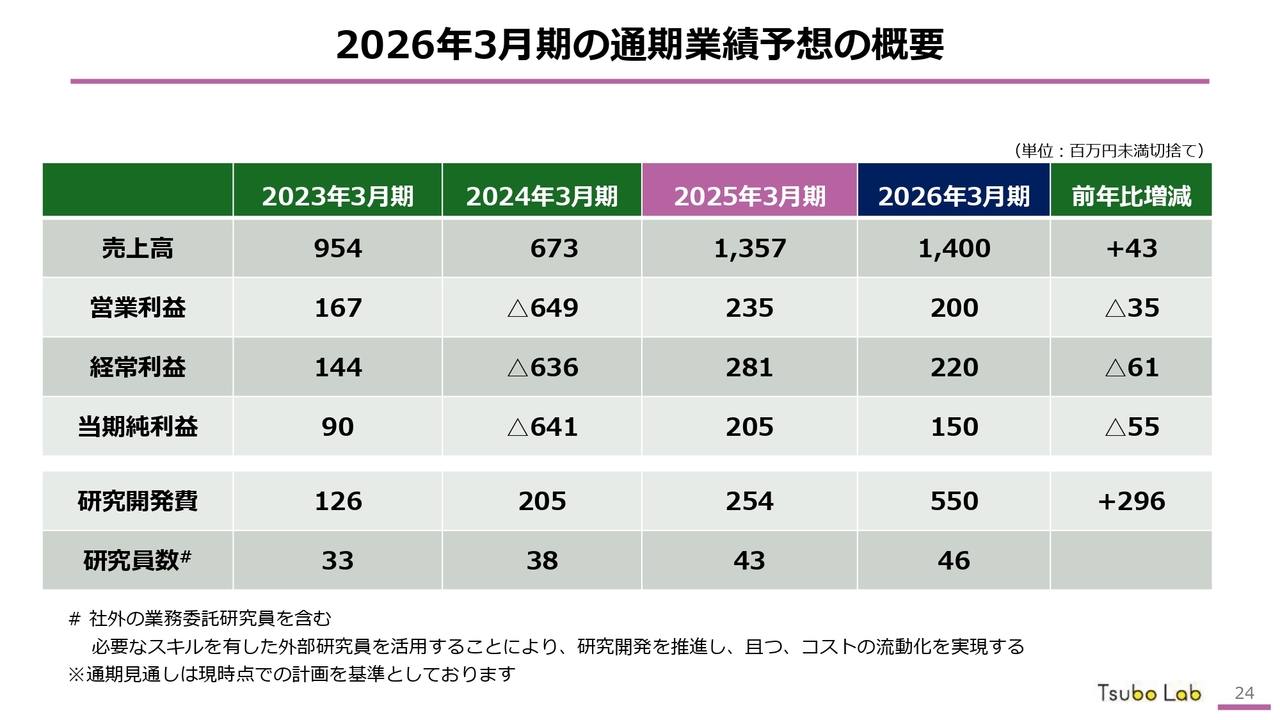

2026年3月期の通期業績予想の概要

2026年3月期の通期業績予想についてです。スライドの表中央に示されているのは、2025年3月期の実績です。2026年3月期については、従来どおり、売上高14億円、営業利益2億円、経常利益2億2,000万円、当期純利益1億5,000万円を計画しています。

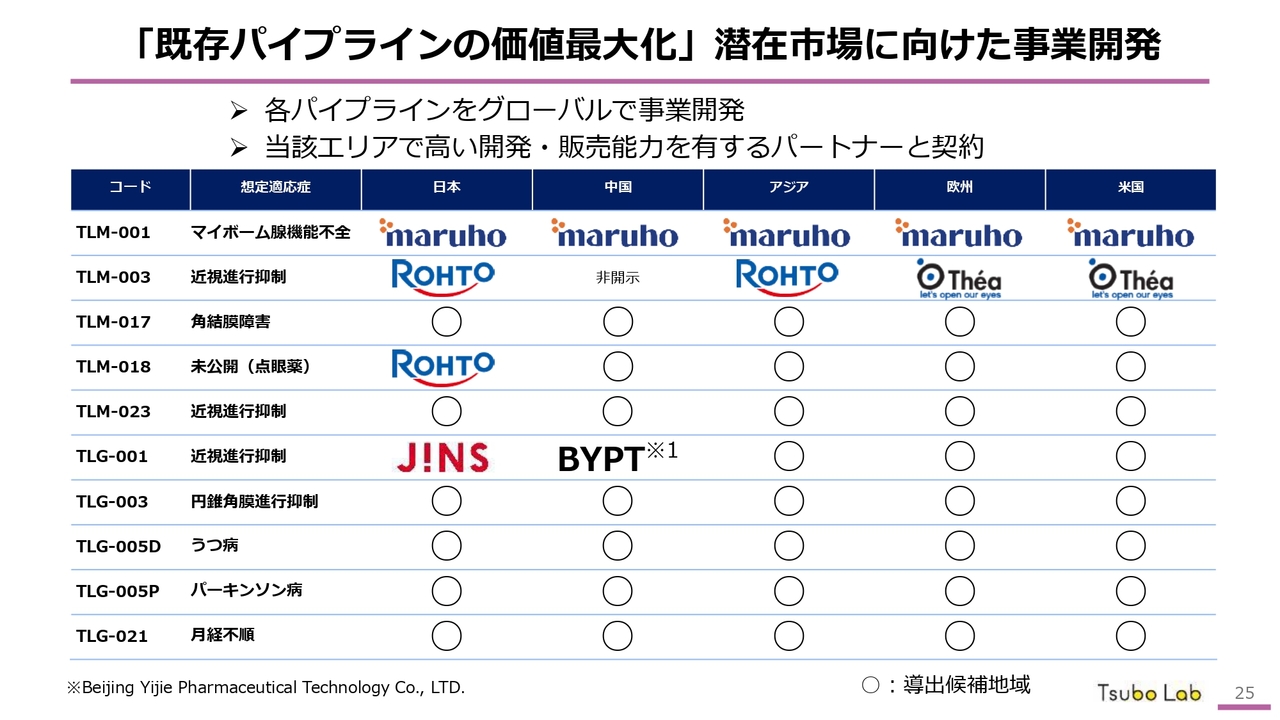

「既存パイプラインの価値最大化」潜在市場に向けた事業開発

現在のパイプラインについて、あらためてご説明します。スライドの表に示されているとおり、マルホやロート製薬などのロゴが記載されている部分は、すでに契約が済んでいるものです。一方、丸印が記載されている部分はまだ契約パートナーが決まっておらず、現在、事業開発チームや営業チームが非常に精力的にパートナーを探している最中です。

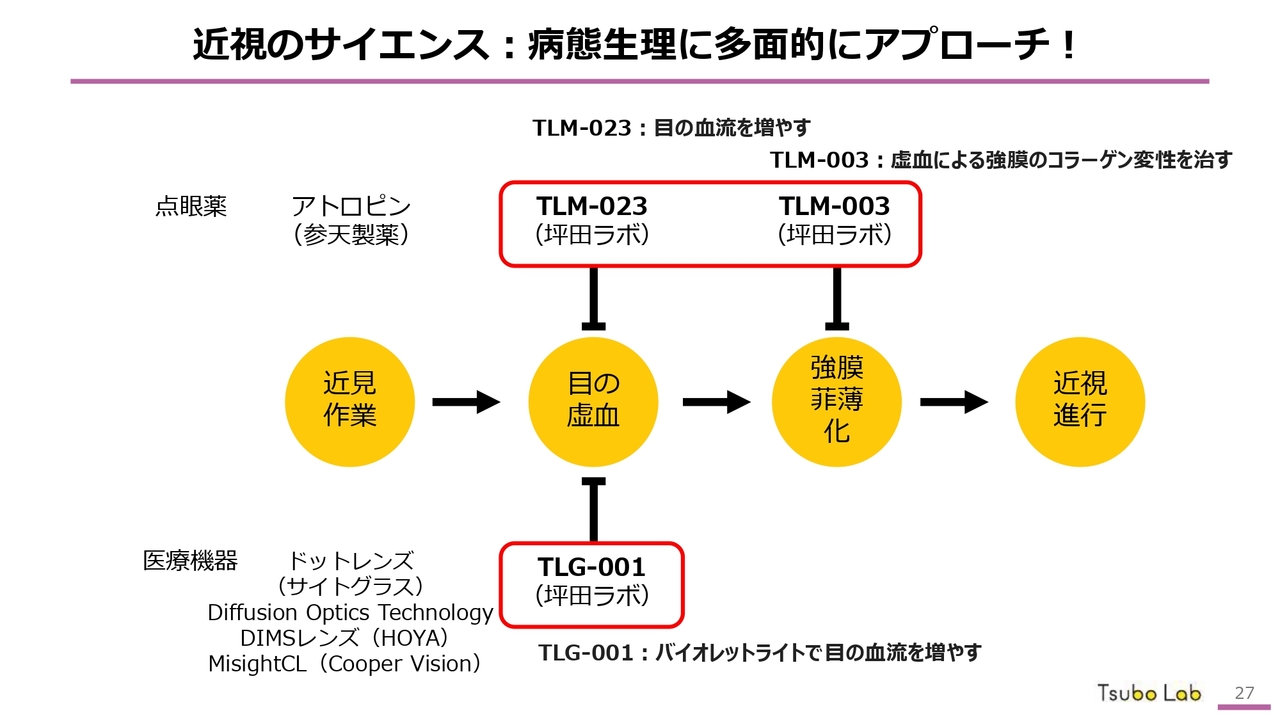

近視のサイエンス:病態生理に多面的にアプローチ!

成長戦略についてご説明します。現在、近視のサイエンスが中心となっています。近見作業を行うことで目の虚血が起こりますが、近くを見るという行為は腕を曲げるようなものと考えられ、血流が悪くなる原因となります。そのため、これを伸ばしてあげればよいという概念が、現在の近視治療においていわれています。

このような概念に基づき、当社では眼鏡および点眼薬を開発しています。「TLG-001」は、先ほどもお話ししましたバイオレットライト照射デバイスです。「TLM-023」は、新しく臨床研究のために準備している点眼薬です。

「TLM-003」は、森教授がノーベル賞候補にもなっているERストレスを対象とし、強膜の菲薄化に対応する点眼薬です。現在、近視進行抑制の領域において、これら3つのパイプラインをもって取り組んでいます。

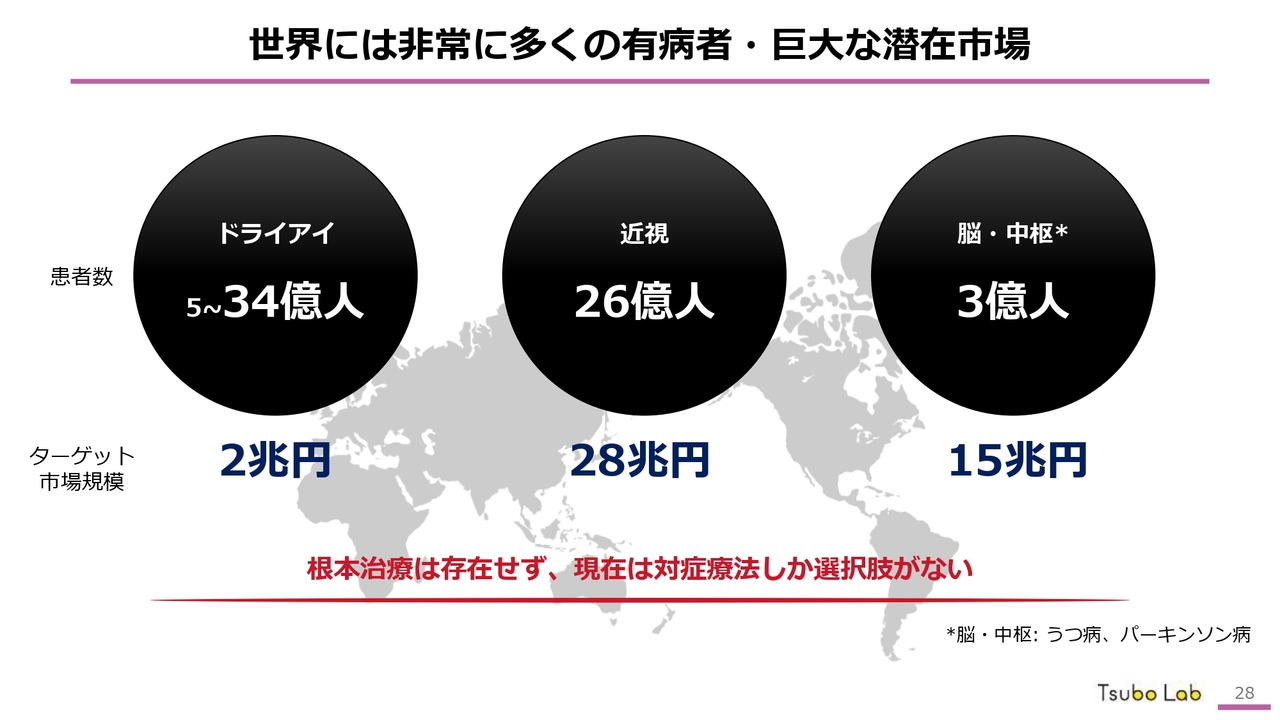

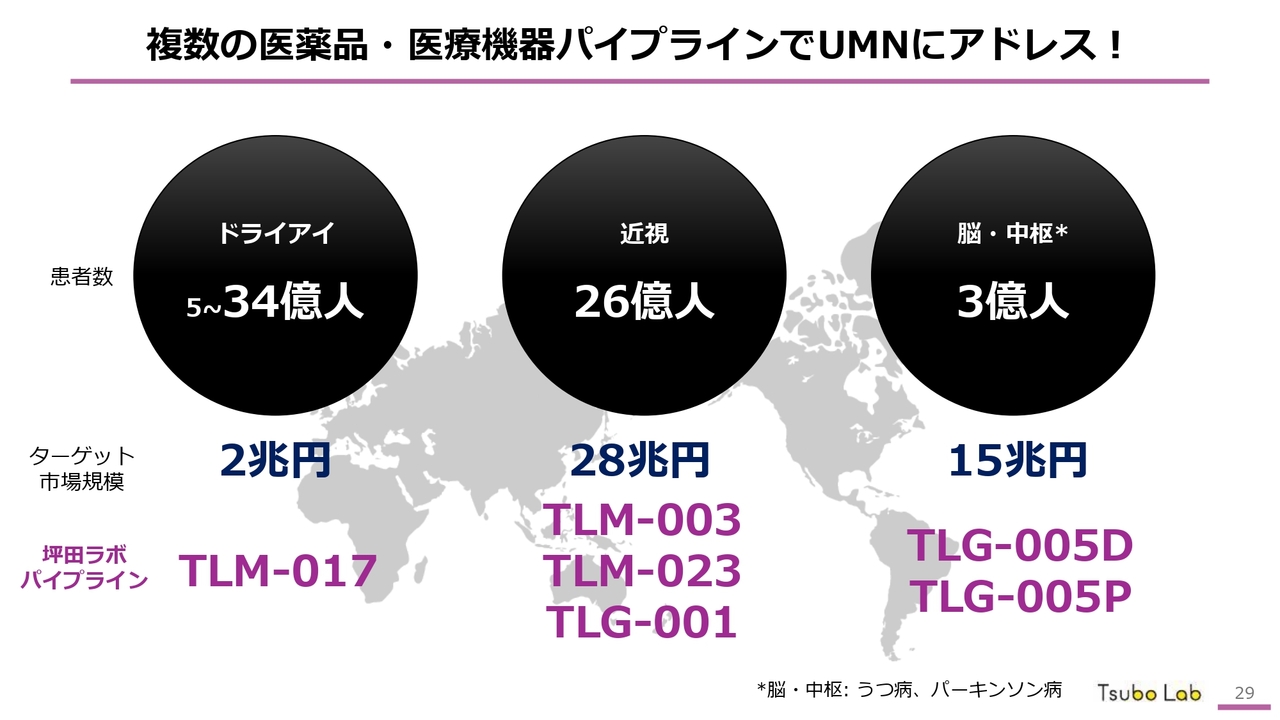

世界には非常に多くの有病者・巨大な潜在市場

ドライアイについては、oGVHDとMGDに対応しています。脳・中枢に関しては、現在、うつ病やパーキンソン病を中心に、さまざまな疾患の治療薬を開発中です。これらは、非常に潜在市場が大きいと考えています。

複数の医薬品・医療機器パイプラインでUMNにアドレス!

スライドの下に記載されているのは、現在坪田ラボが開発を進めている各市場向けパイプラインです。パイプラインを少しずつ増やしつつ、すでにスタートしているものについては、その進捗を着実に進め、なるべく早く社会に届けられるよう鋭意努力しています。

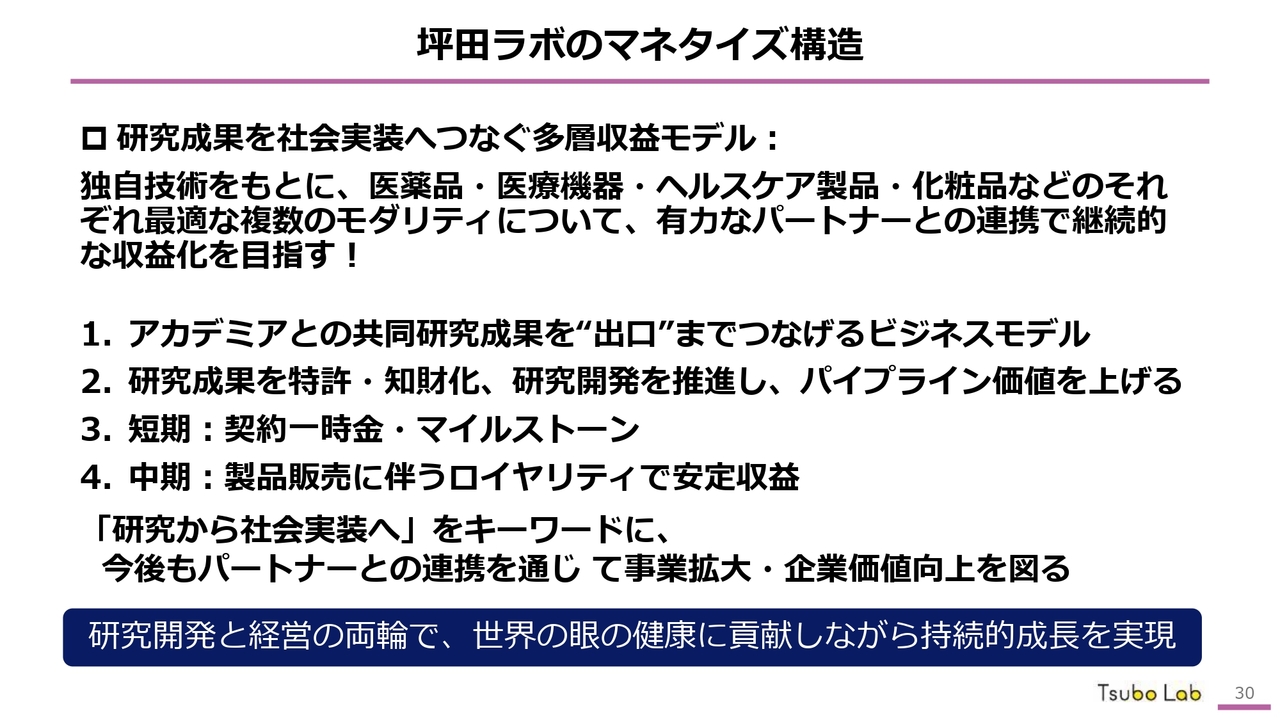

坪田ラボのマネタイズ構造

坪田ラボのマネタイズ構造についてご説明します。個人投資家向けの説明会に行った際に、「どうやって坪田ラボは利益を得ているのか?」というご質問をいただきました。ここにいらっしゃるみなさまには釈迦に説法で申し訳ありませんが、簡単にご説明します。

1つ目は、アカデミアとの共同研究成果を出口にまでつなげるビジネスモデルです。2つ目は、共同研究の成果を最初に知財化します。3つ目と4つ目としては、短期的には契約一時金とマイルストーンによる利益を上げる仕組みです。

坪田ラボは、まだ短期的な契約一時金とマイルストーンの段階にとどまっており、まだロイヤリティの獲得には至っていません。大きな製品がまだ上市されていない状況です。中長期的には、製品販売に伴うロイヤリティで安定収益を得ることが、当社のビジネスモデルです。

簡単に言えば、研究成果を社会実装へつなげていきます。それを着実に進めているのが坪田ラボです。

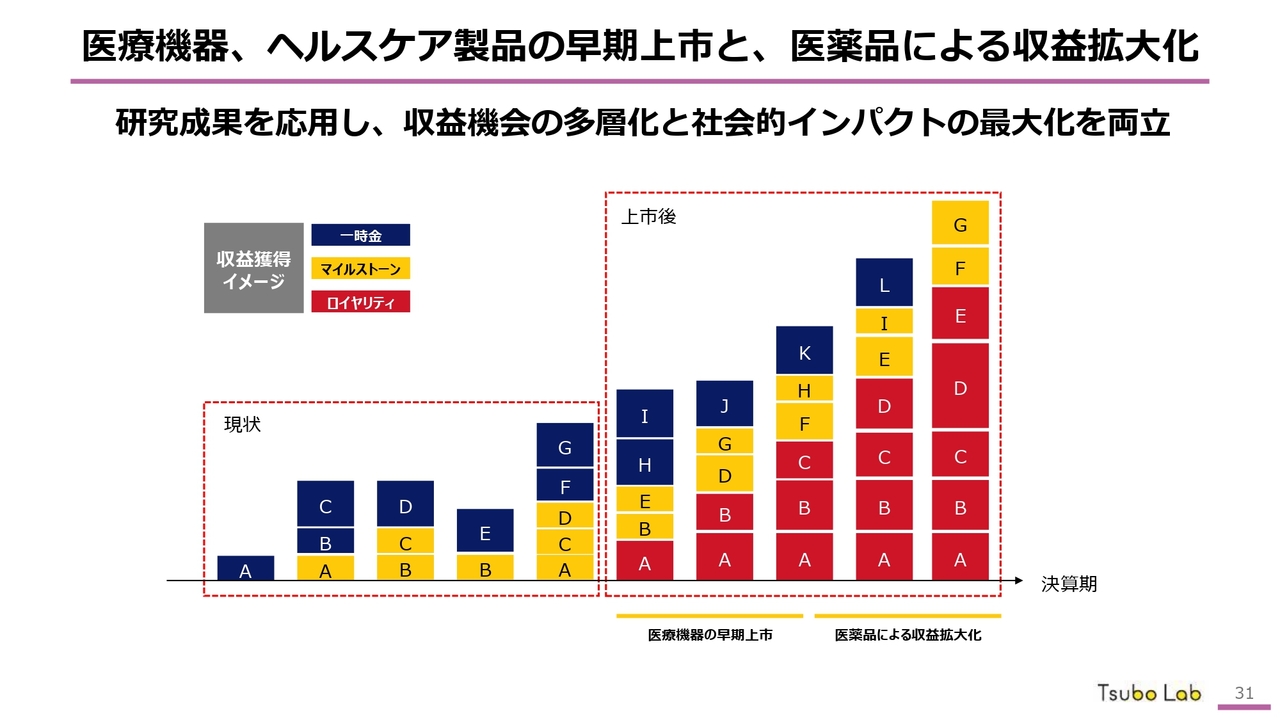

医療機器、ヘルスケア製品の早期上市と、医薬品による収益拡大化

スライド左側の点線で囲まれた部分が現状を示しています。ここでは、青と黄色で示された契約一時金とマイルストーンにより収益化を図っています。

将来的には、スライド右側に移行することを目指しており、製品が1つでも市場に出れば、赤で示されたロイヤリティが発生します。このロイヤリティが売上に応じた純利益として入ってくる仕組みが、当社のビジネスモデルです。

基礎研究分野の充実

そのためには、さまざまな仕掛けが必要です。我々は現在、アカデミアと大学発ベンチャーの関係が新しい時代に入ったと考えています。

これまでは、大学が作ったものを製品化するというかたちで進められてきました。私自身も慶應義塾大学の教授時代にそのような取り組みを行いましたが、現在はその枠を超え、坪田ラボと大学が連携するかたちで進めています。

現在、44人の研究者と我々は契約を結んでおり、その協力体制を通じてお互いの力で新しい知を創造していく新しい時代に入ったと考えています。

我々は、第3回つぼラボ学会を実施しており、非常にユニークな取り組みだと考えています。この取り組みでは、完全な秘密保持契約を全員と交わしています。通常、学会はオープンですが、この学会では完全に閉じられたかたちをとっています。

研究者同士が「バイオレットライトの新しい使い道でこういうのを考えたよ」や「メカニズムはこうだったよ」といった話題で交流できる新たな場を提供し、大学単独では実現が難しいものを坪田ラボと協力して進めることで、新しい知の創造を目指しています。

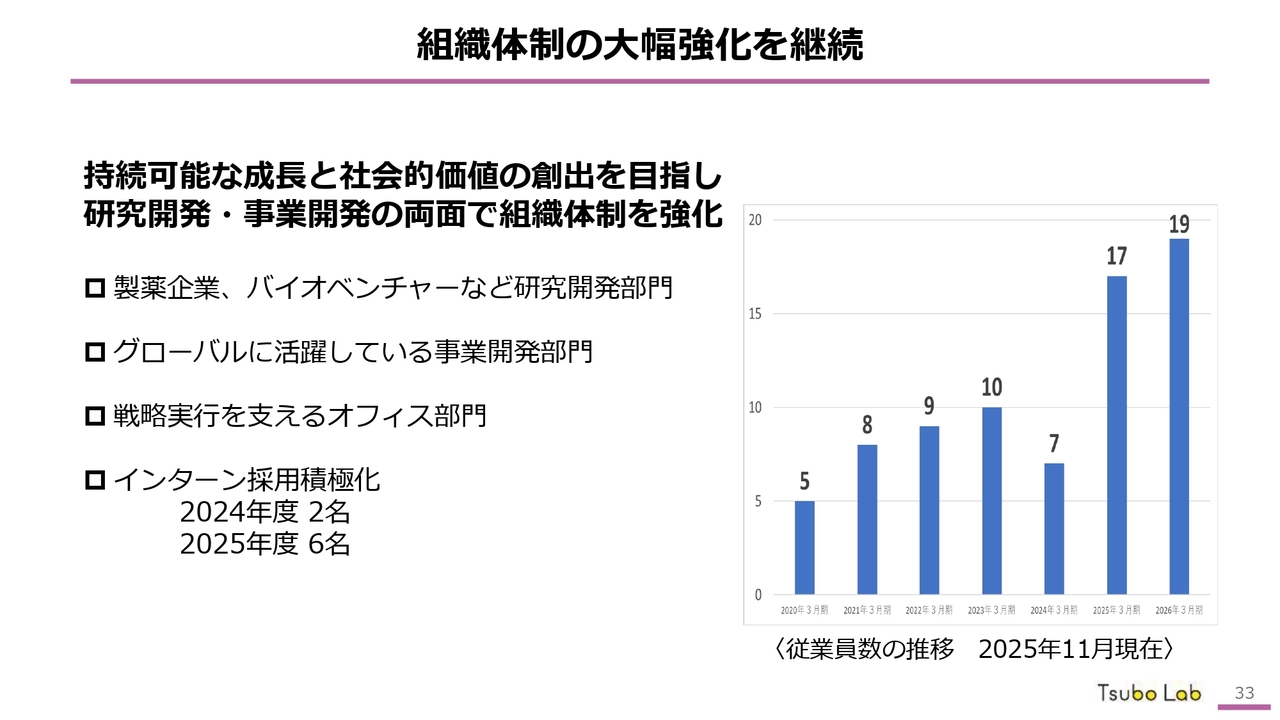

組織体制の大幅強化を継続

現在、坪田ラボのスタッフを増員しています。無限に増えるわけではありませんが、上場当初はスタッフが9人でしたが、現在は19人となっています。

スライド左下に記載のとおり、インターンシップの人数も増加しています。昨年は2名でしたが、説明会を実施したところ、多くの方にご参加いただきました。2024年度には、現時点で確定している方だけでも6名が新たに加わる予定です。非常に優秀な学生を中心にインターンとして迎え、新しい時代を築いていく考えです。

まとめ

まとめになります。途中でご説明した研究をもう一度おさらいすると、スライドに記載されている上の4つが今後取り組んでいくものです。そのうち2つについては、臨床速報値が下半期に出る予定で、非常に重要なデータです。

GVHDという厳しいドライアイの重症型に対して、特定臨床研究が実施されます。「TLG-020」については、網膜色素変性症という失明に至る重度の眼疾患に対して臨床研究が始まることを、非常に重要な動きとしています。

「TLM-023」は第3の新しい近視治療の点眼薬であり、できるだけ早期の臨床開始を目指して前臨床試験を進めている状況です。

以上で、私からのご説明を終了します。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。

質疑応答:研究開発費の

新着ログ

「医薬品」のログ