【QAあり】山田コンサルティンググループ、上期売上高は過去最高を達成、連結業績予想に対し順調に推移 人材採用拡大で組織力を強化

CONTENTS

増田慶作氏(以下、増田):こんにちは。山田コンサルティンググループ、代表取締役社長の増田です。それでは、2026年3月期の中間期の決算についてご説明します。本日は、3つのテーマについてお話しします。

2026年3月期中間期の連結決算概要及び通期業績予想、次にセグメント別の2026年3月期中間期決算概要及び通期業績予想、最後に持続的成長に向けた取り組みについて、この3つの項目でご説明します。

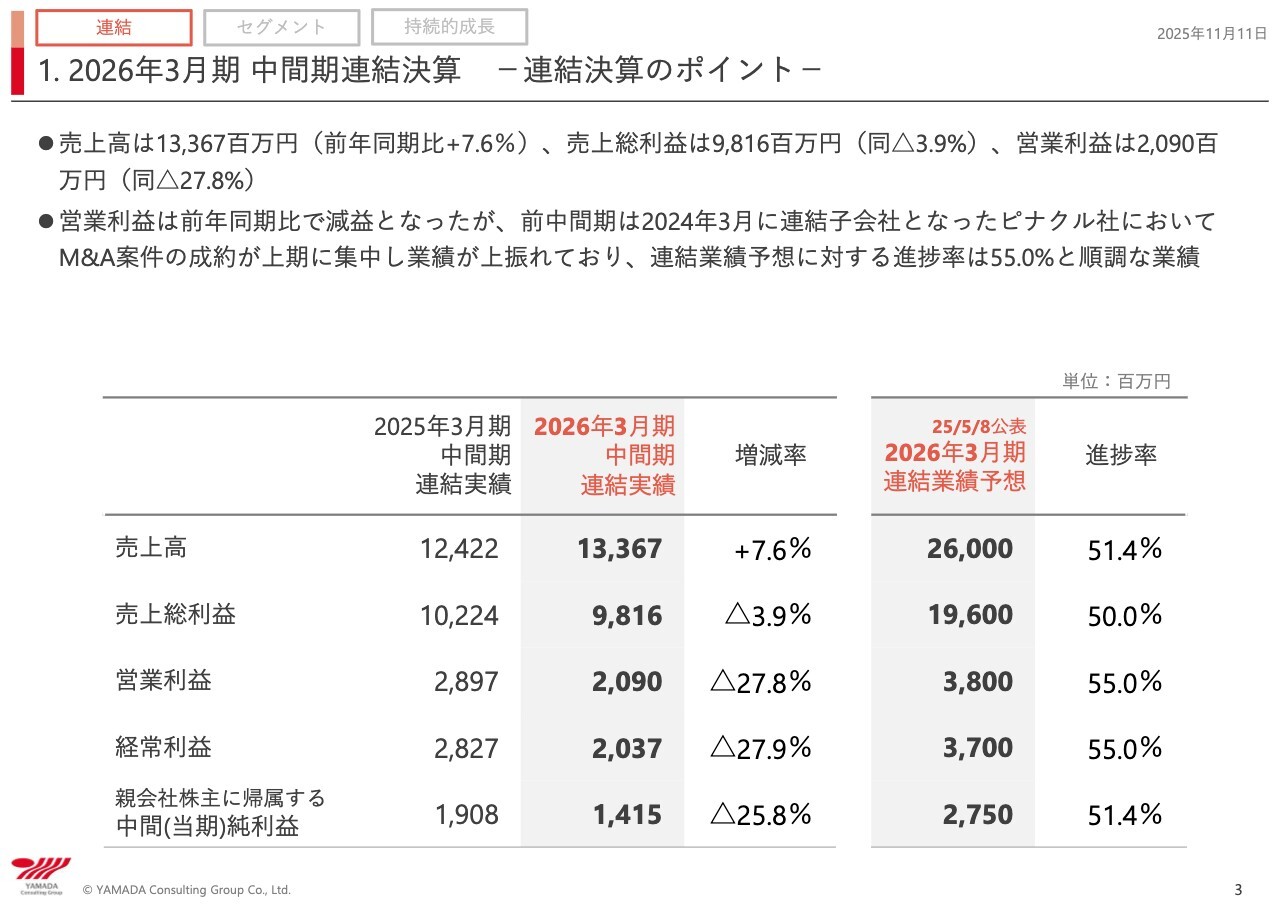

1. 2026年3月期 中間期連結決算 −連結決算のポイント−

当中間期の業績です。売上高は133億6,700万円、売上総利益は98億1,600万円、営業利益は20億9,000万円、経常利益は20億3,700万円、親会社株主に帰属する中間当期純利益は14億1,500万円となりました。

前期に比べて売上高は増加しましたが、売上総利益、営業利益、経常利益、純利益はいずれも大幅に減益となっています。その要因として、前期より連結子会社となったピナクル社の売上が上期に集中しており、その売上の減少金額として約7億円が大きく影響しています。

ただ、売上総利益、営業利益、経常利益、純利益の進捗率はいずれも50パーセントを超えていることから、全体的には順調に推移していると評価しています。

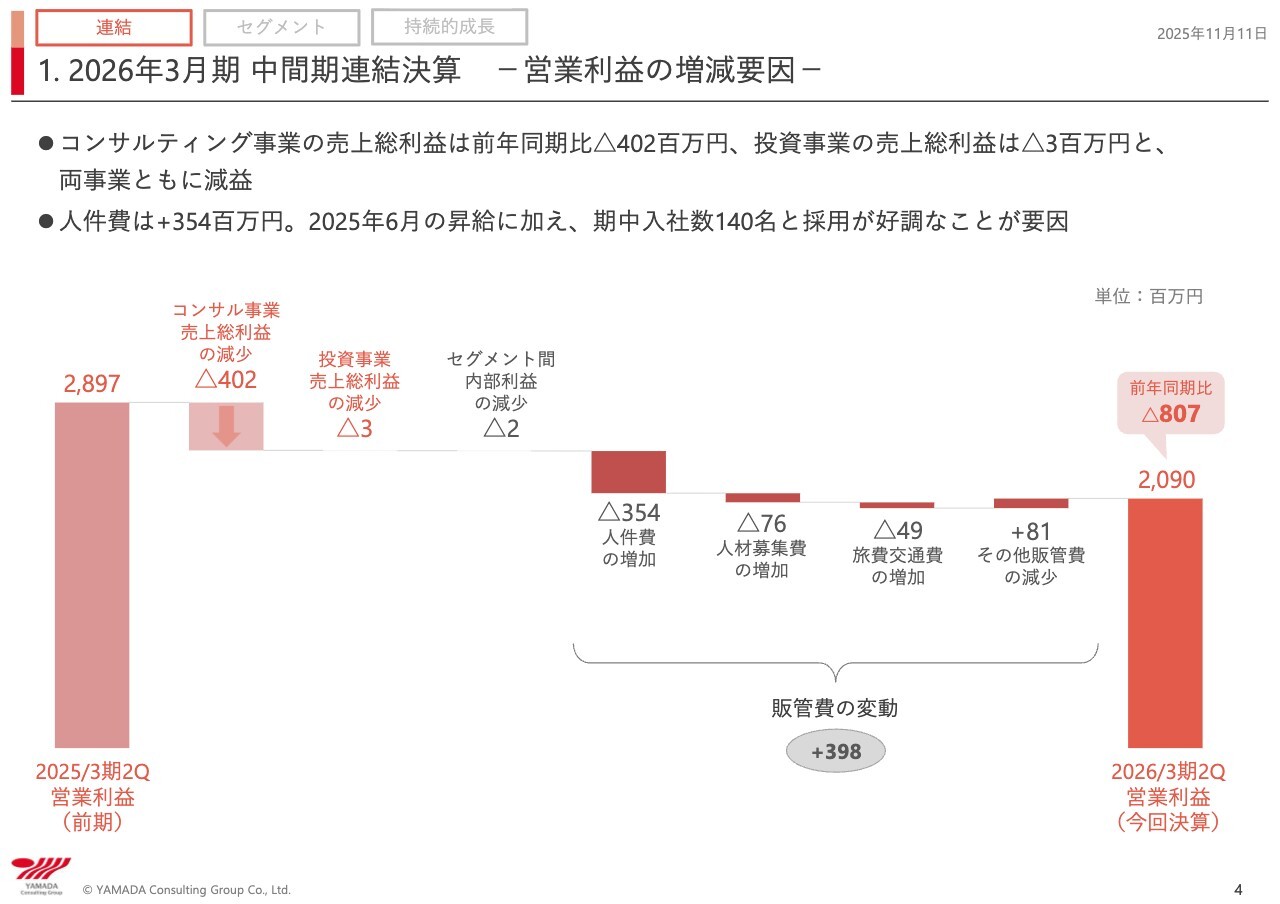

1. 2026年3月期 中間期連結決算 −営業利益の増減要因−

前期と比較した営業利益の増減要因を示しています。前期の営業利益は28億9,700万円、当期は20億9,000万円となり、8億700万円の減少です。コンサルティング事業の売上総利益が4億200万円減少し、販管費が3億9,800万円増加したことが、営業利益減少の主な要因です。

人件費については、3億5,400万円の増加となっています。ただし、昨年は第2四半期までの進捗が非常に良かったため、前期に特別賞与引当金として2億3,000万円を計上しました。今期はその計上がないため、特別賞与引当金を加味すると、実際の人件費の増加額は3億5,400万円ではなく、5億8,400万円となります。

今期の要因は平均8パーセントの昇給を行ったことが挙げられます。さらに記載のとおり、採用が非常に順調で、期中に140名を採用した結果、人件費は6億円近く増加しました。その結果として、人材募集費についても紹介手数料の増加が影響しています。

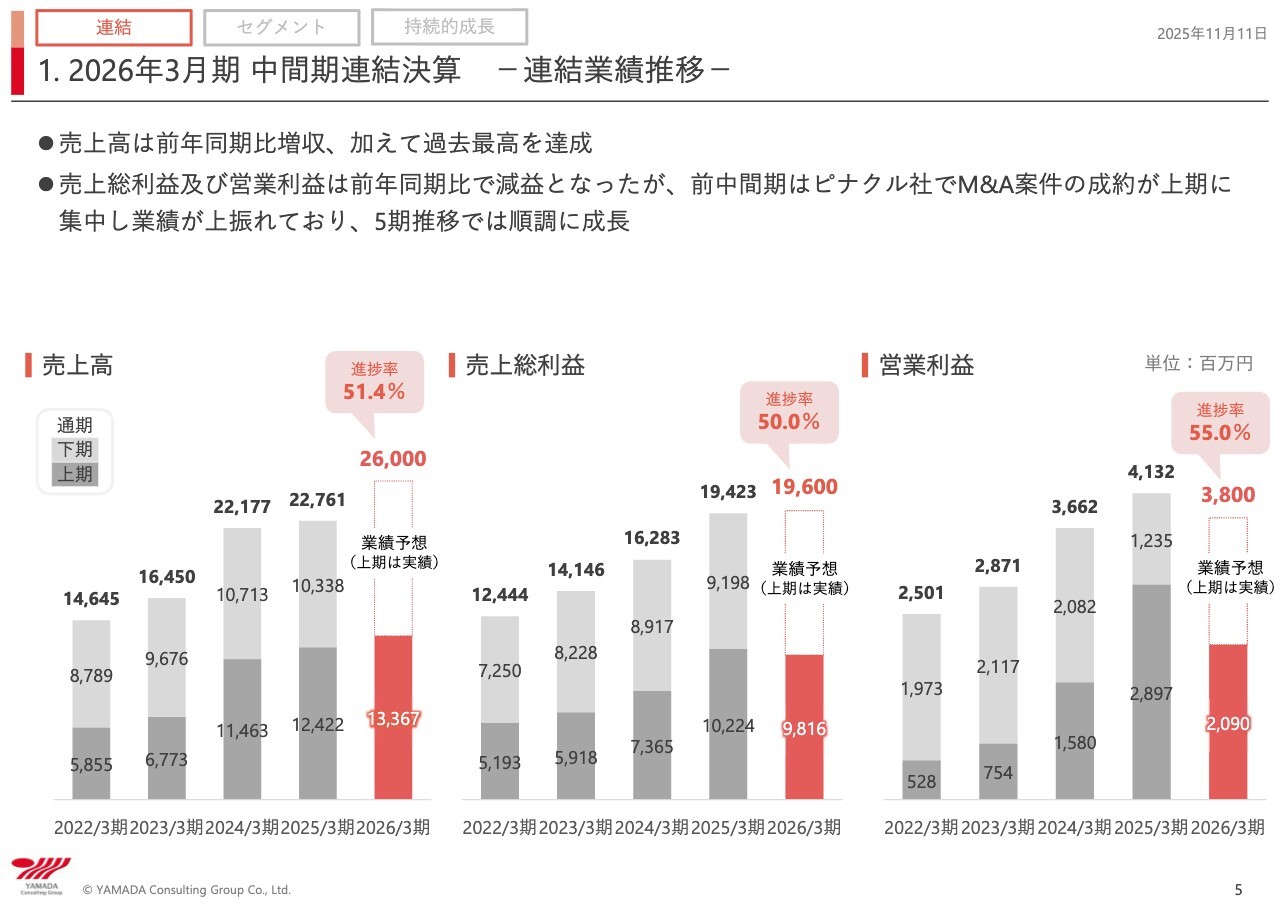

1. 2026年3月期 中間期連結決算 −連結業績推移−

スライドは過去5年間の売上高、売上総利益、営業利益の推移です。棒グラフの下部の濃いグレー部分が上期の数字です。

2022年と2023年は完全に下期偏重型のビジネスでしたが、上下を平準化するために活動した結果、今期はほぼ均等な数字になっています。前期は少々できすぎた数字でしたが、2024年3月期あたりから平準化が少しずつ進んできたことがわかると思います。

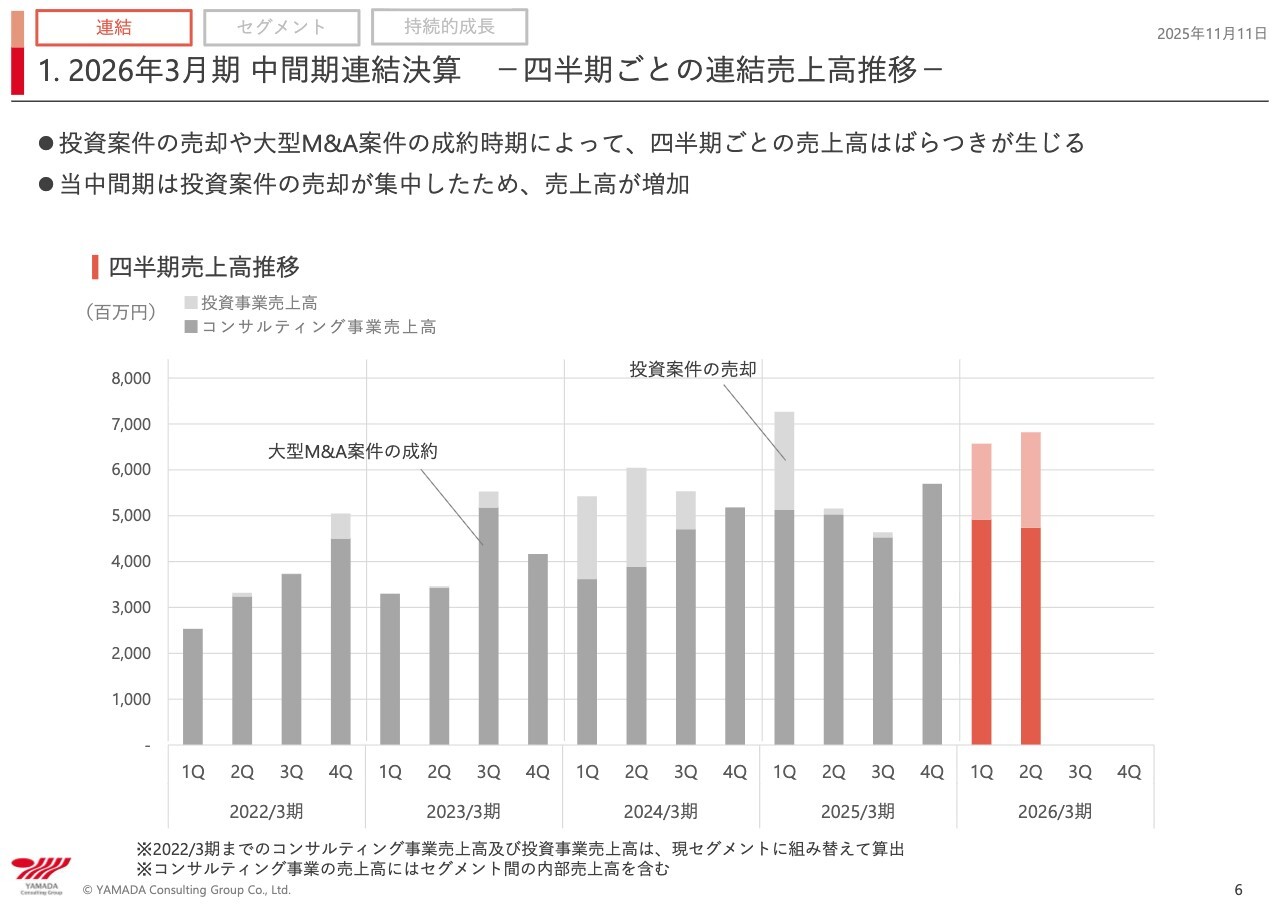

1. 2026年3月期 中間期連結決算 −四半期ごとの連結売上高推移−

四半期ごとの連結売上高推移です。こちらも棒グラフにするとわかりやすく、2022年と2023年は下期偏重型でした。下期偏重型になると、下期に一生懸命取り組む結果、上期の売上が弱いという悪循環が生じていました。しかし、これを約3期前から少しずつ是正し始めています。

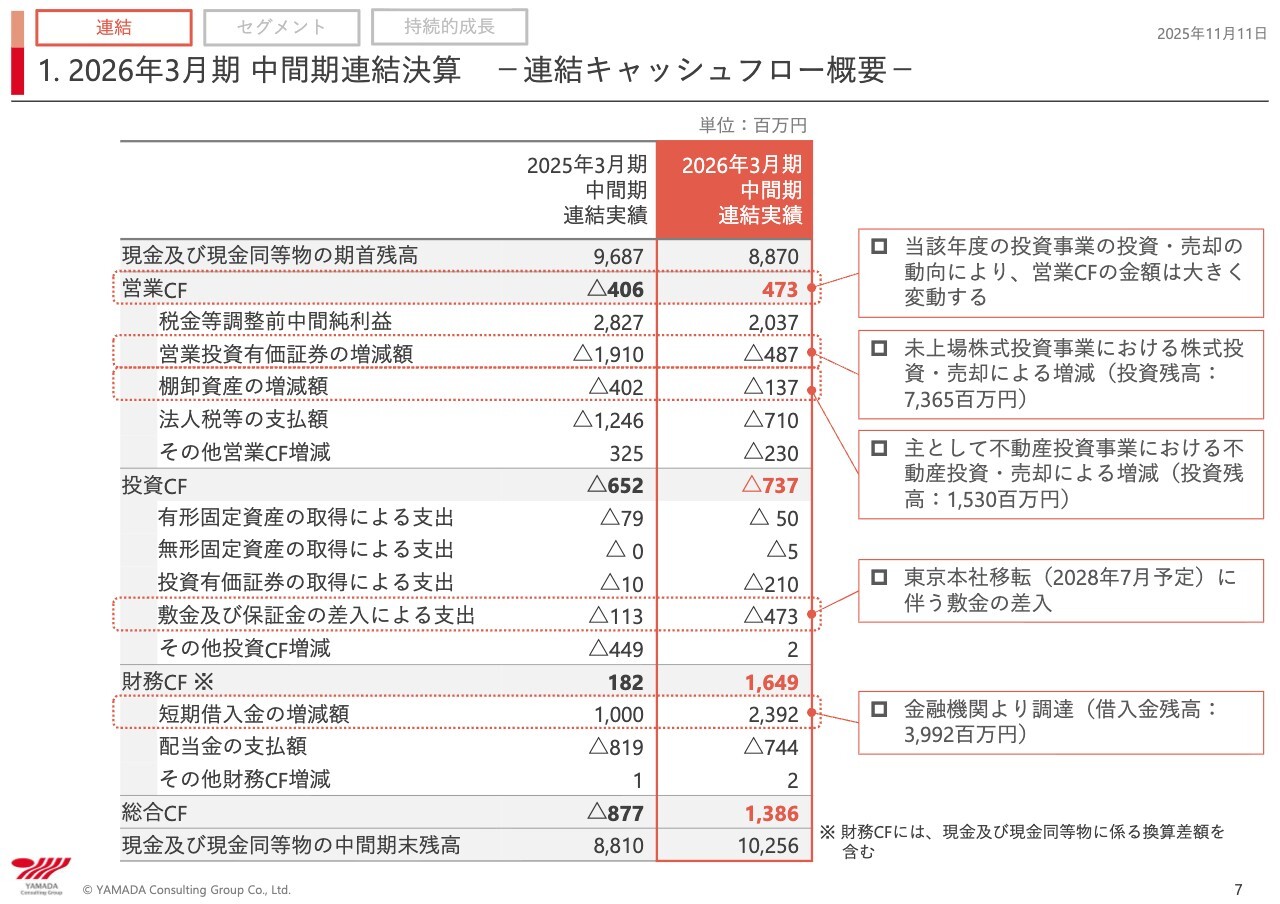

1. 2026年3月期 中間期連結決算 −連結キャッシュフロー概要−

キャッシュフローの概要です。営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローの3つについてご説明します。

まず、営業キャッシュフローは4億7,300万円のプラスです。ただし、詳しく内訳を見ると、税金等調整前中間純利益が20億3,700万円、営業投資有価証券の増減額は未上場株式の投資が4億8,700万円増加し、投資残高は73億6,500万円と順調に投資が進んでいます。棚卸資産については、不動産投資事業で1億3,700万円の投資が行われた結果、投資残高は15億3,000万円となっています。

一方、投資キャッシュフローに記載された「敷金及び保証金の差入による支出」は、2028年7月に本社移転を予定していることが背景です。敷金の差入れとして4億7,300万円の支出があったため、投資キャッシュフローがマイナスになっています。

財務キャッシュフローについては、金融機関から39億9,200万円を調達し、短期借入金が23億9,200万円増加しました。その後、10月初旬に10億円を返済したため、現時点での金融機関からの借入金は約30億円に減少しています。

現金及び現金同等物の中間期末残高は102億5,600万円で、その内訳として単体の預金残高は63億円となっています。10月初旬に10億円を返済したため、現時点での現預金は53億円となっています。通常の資金を回す金額として、50億円程度の資金があると余裕を持って回せると考えています。

それ以外には、子会社に約40億円の資金があります。具体的には、ピナクル社に10億円、山田インベストメント株式会社に8億4,000万円、海外子会社その他に21億円と分散しています。海外子会社の内訳としては、例えば上海に4億5,000万円、タイに3億9,000万円となっています。

これらの子会社に分散している資金を、今後、親会社に吸い上げて、有効な投資に活用することが課題だと考えています。

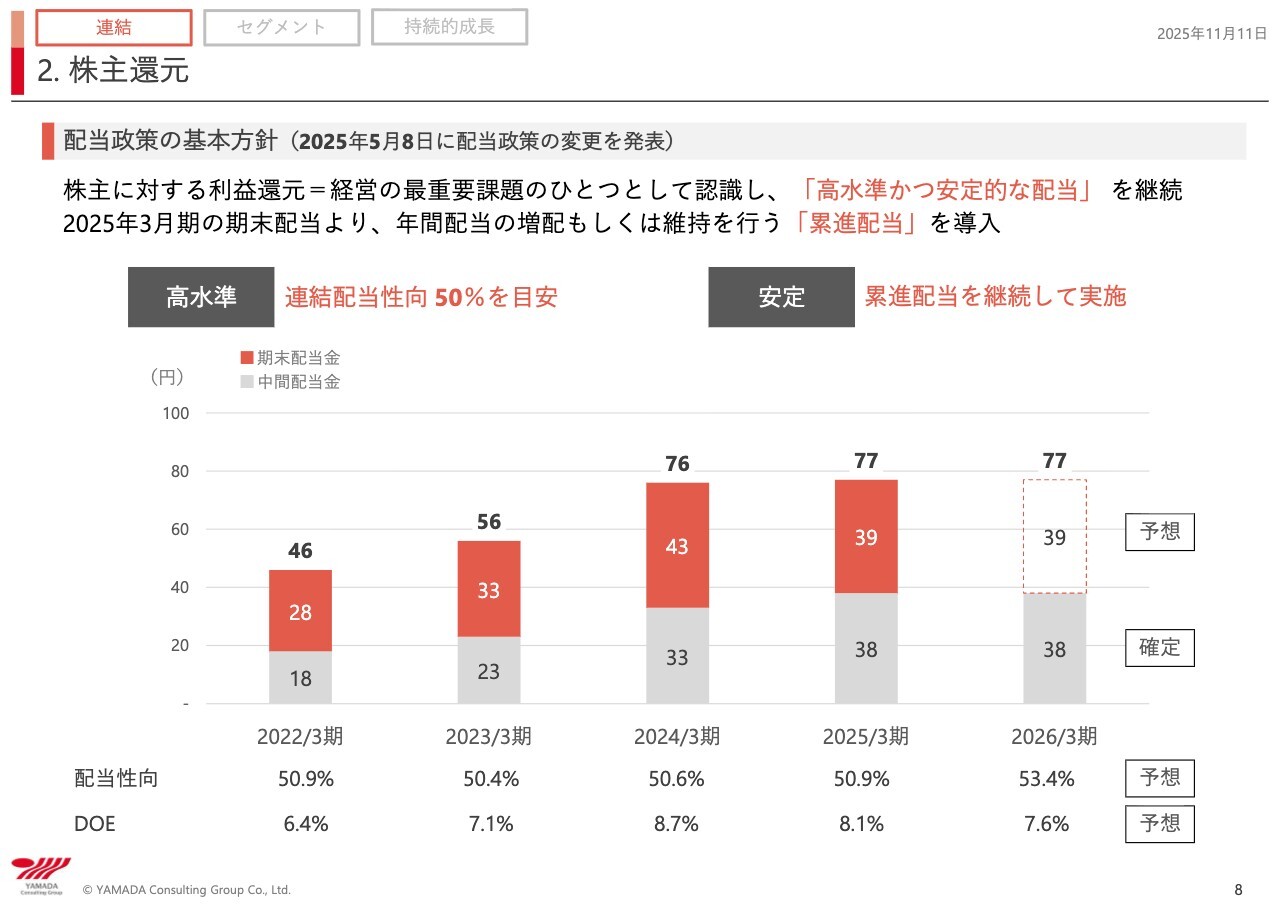

2. 株主還元

株主還元についてお話しします。株主への利益還元は経営の最重要課題の1つであると認識しており、高水準かつ安定的な配当を継続する方針です。

そのため、2025年3月期の期末配当から年間配当の増配もしくは維持を行う累進配当を導入しました。配当性向は約50パーセントを維持しており、今期の中間配当は38円、期末配当は39円を予定しています。

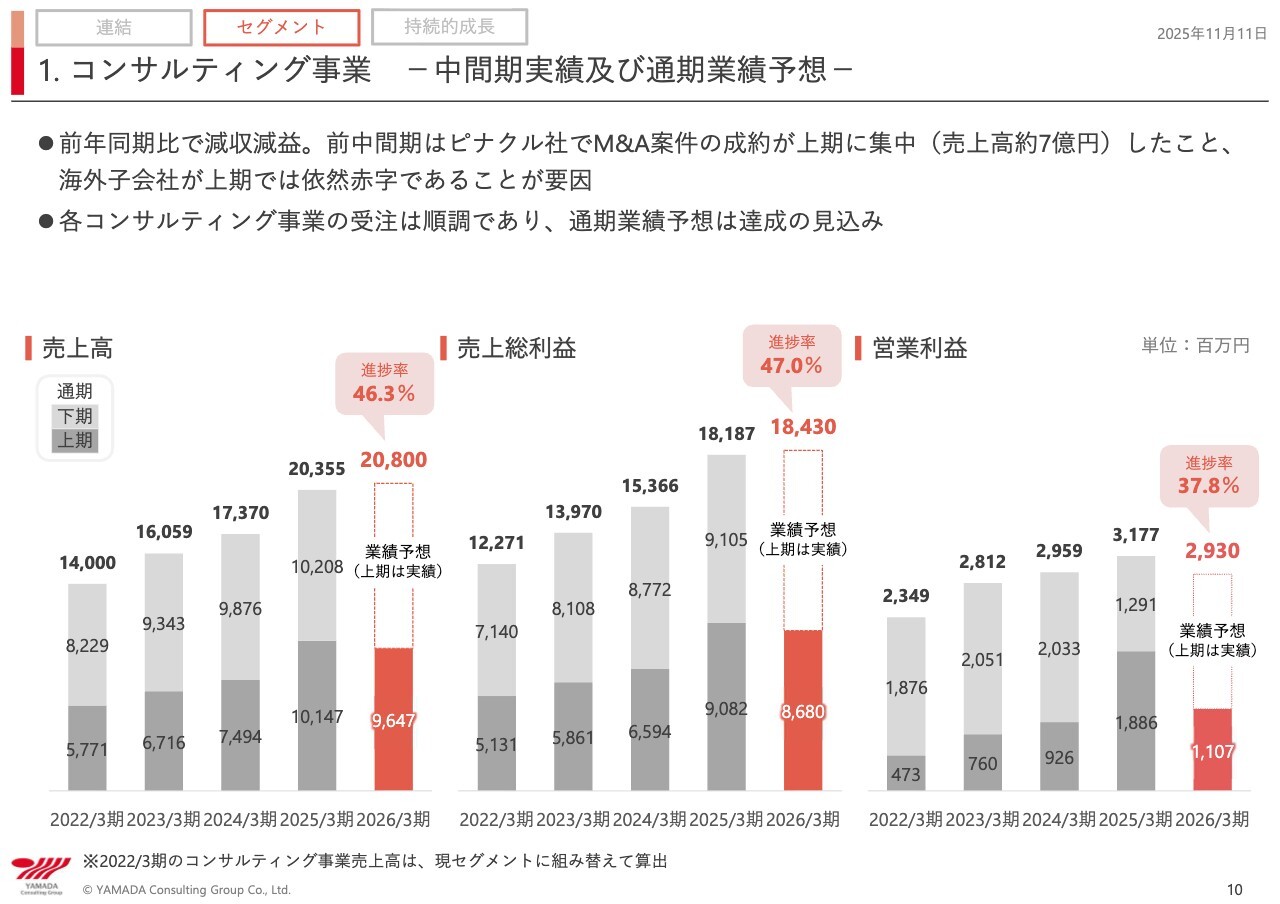

1. コンサルティング事業 −中間期実績及び通期業績予想−

ここからはセグメント別の中間決算概要及び通期業績予想です。

まず、コンサルティング事業についてです。売上高は96億4,700万円、売上総利益は86億8,000万円、営業利益は11億700万円となっています。

ピナクル社のM&A案件の成約が上期に集中しており、その売上が7億円でしたが、今期は上期の売上がほとんど計上されなかったことが、売上や営業利益の減少に直接影響している状況です。

ただし、ピナクル社を含めた海外子会社は上期に赤字の子会社が多かったものの、通期で見るとおおむね数字が回復する見込みです。そのため、最終業績予想の29億3,000万円は達成可能であると認識しています。

1. コンサルティング事業 −プロジェクト数・顧客数、顧客売上規模−

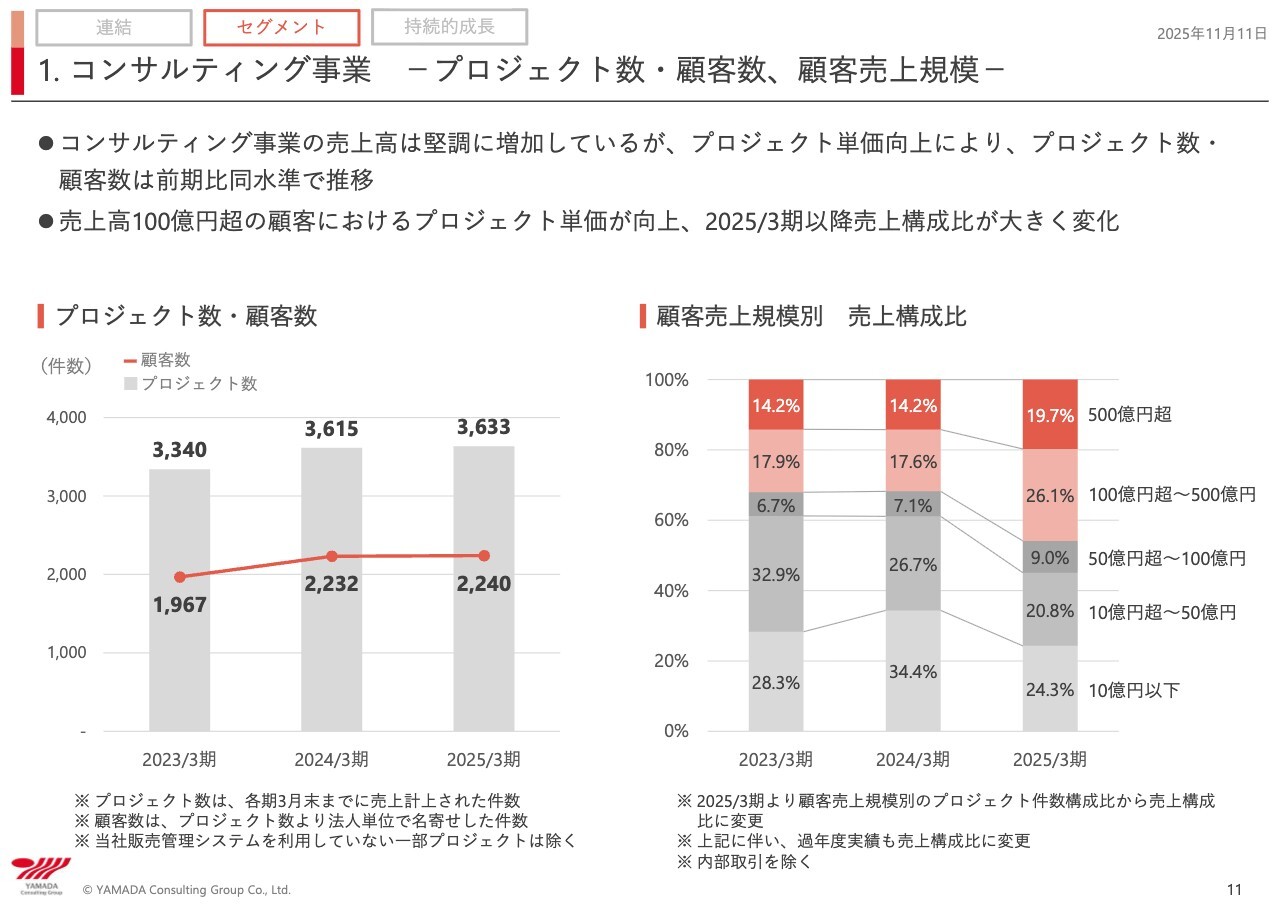

スライドはプロジェクト数・顧客数・顧客売上規模別のデータです。まず、プロジェクト数及び顧客数は、2024年から2025年にかけてほぼ横ばいとなっています。ただし、売上はなんとか増加させています。その理由は、プロジェクト単価を向上させたことによります。

プロジェクト単価向上の理由については、顧客売上規模別の売上構成比のグラフをご覧ください。2025年3月期と2024年3月期で比較すると、売上高100億円以上の中堅企業に対する売上が、2024年3月期では31.8パーセントでした(14.2パーセントと17.6パーセントの合算)。これが2025年3月期には45.8パーセント(19.7パーセントと26.1パーセントの合算)に伸びています。

現在、売上のおよそ半分が中堅企業以上の規模の顧客に支えられており、顧客規模の拡大とプロジェクト単価の向上により、さらなる売上向上を図っているところです。

1. コンサルティング事業 −売上総利益の事業分野別内訳−

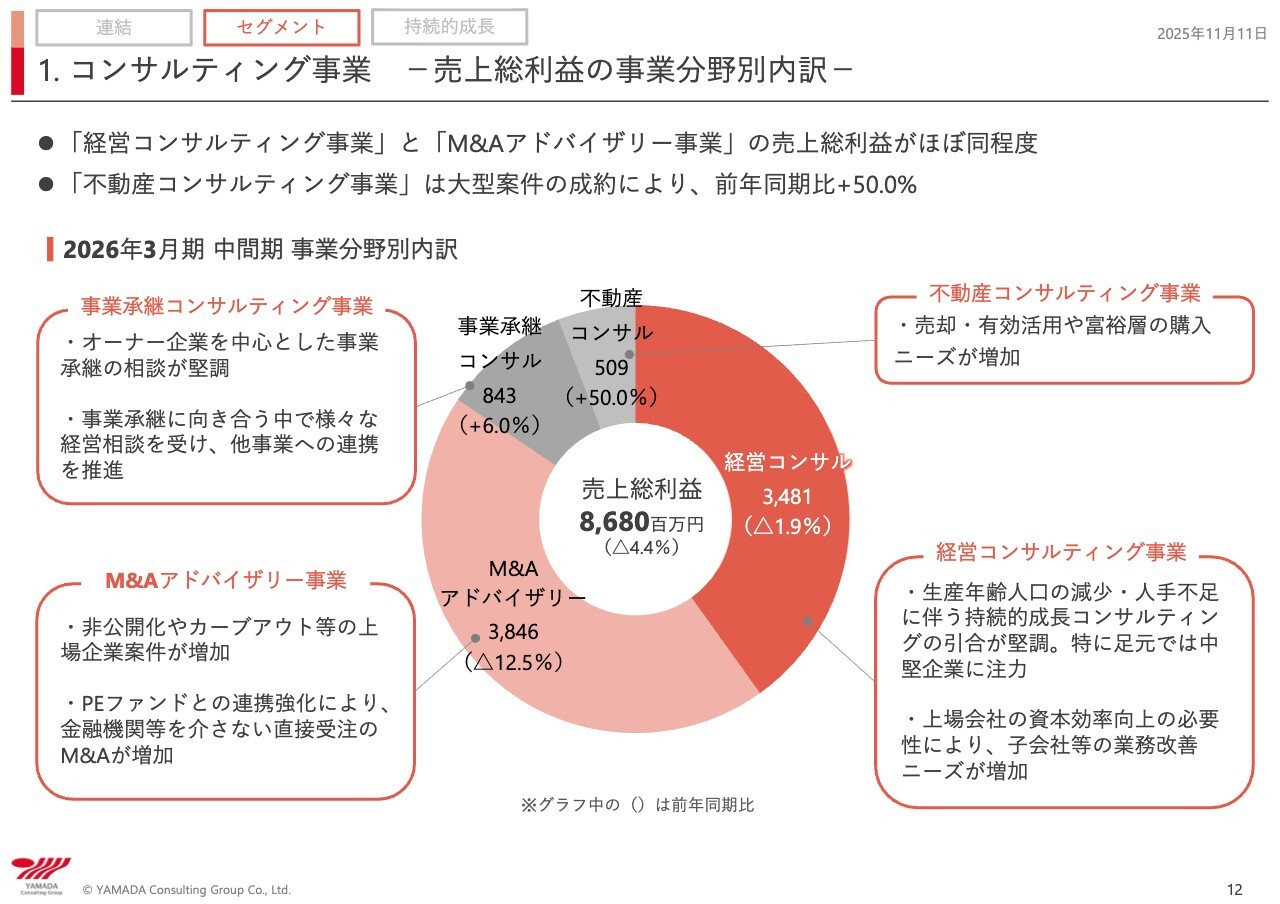

コンサルティング事業の事業分野別の内訳です。経営コンサルティング事業が34億8,100万円、M&Aアドバイザリーが38億4,600万円、事業承継コンサルティング事業が8億4,300万円、不動産コンサルティング事業が5億900万円となっていますが、これらの分野はお互いに絡み合いながら数字を構成しています。

例えば、事業承継のお客さまが数年後、いわゆる親族内承継ではなく第三者承継を選択することとなり、その結果、事業承継コンサルティング事業のお客さまがM&Aのお客さまになる場合があります。

また、スライドに記載したように、M&Aアドバイザリー事業はPEファンドと連携強化しています。これにより、PEファンドからのお客さまに対して、M&Aの前後で経営コンサルティング事業のメンバーから始まり、PMI、すなわち事業価値向上のお手伝いをすることで、お客さまと線の関係性でつながることがあります。

M&Aが最も大きな売上を生んでいますが、これは経営コンサルティング事業と事業承継コンサルティング事業の存在が前提であり、我々を支持してくださるお客さまが多いと考えています。

1. コンサルティング事業 −M&Aアドバイザリー事業実績①−

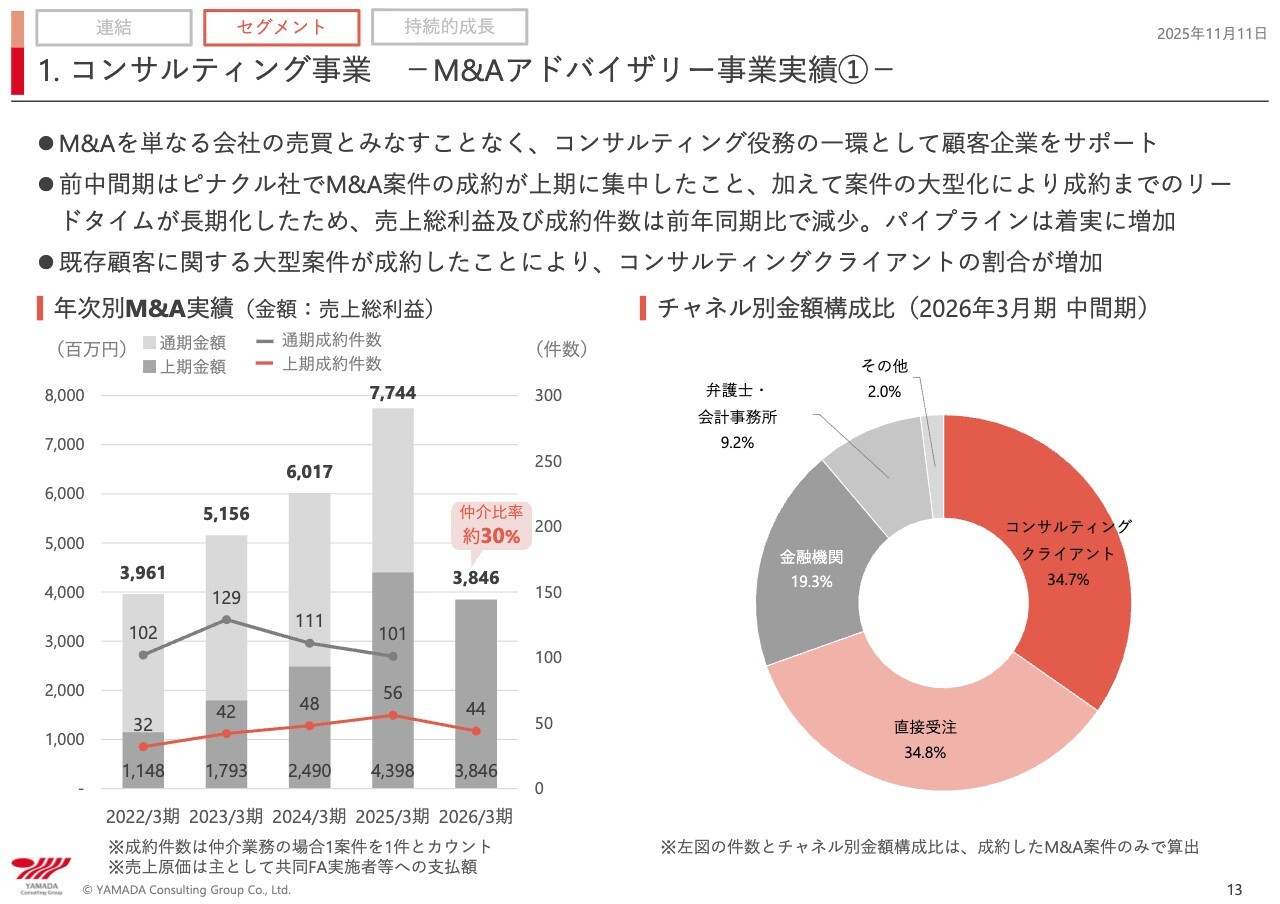

M&Aアドバイザリー事業の中間期実績です。まず、左側の年次別M&A実績について、売上高は43億9,800万円から38億4,600万円へと約5億5,000万円減少しました。先ほどお伝えしたピナクル社の影響もその一因と考えています。また、件数も56件から44件へと12件減少しました。

一方で、1件当たりの単価は昨年が7,800万円であったのに対し今期は8,700万円と、単価が1割程度上がっています。単価の変動で上下しますので、最終的にはM&Aの目標を達成できると考えています。

チャネル別では、コンサルティングのクライアントから34.7パーセント、直接受注が34.8パーセントで、合計約7割が直接受注となっています。金融機関からは19.3パーセントあり、これはFA事業で証券会社からの紹介が多いためです。

また、隣の棒グラフに示したように、仲介比率が約30パーセントあります。東京ではFAの比率が非常に高い一方で、地方では案件が小さいため、仲介の比率が高くなる傾向があります。紹介拠点としては主要金融機関が多く、地方金融機関の比率も相応にあることを指します。

1. コンサルティング事業 −M&Aアドバイザリー事業実績②−

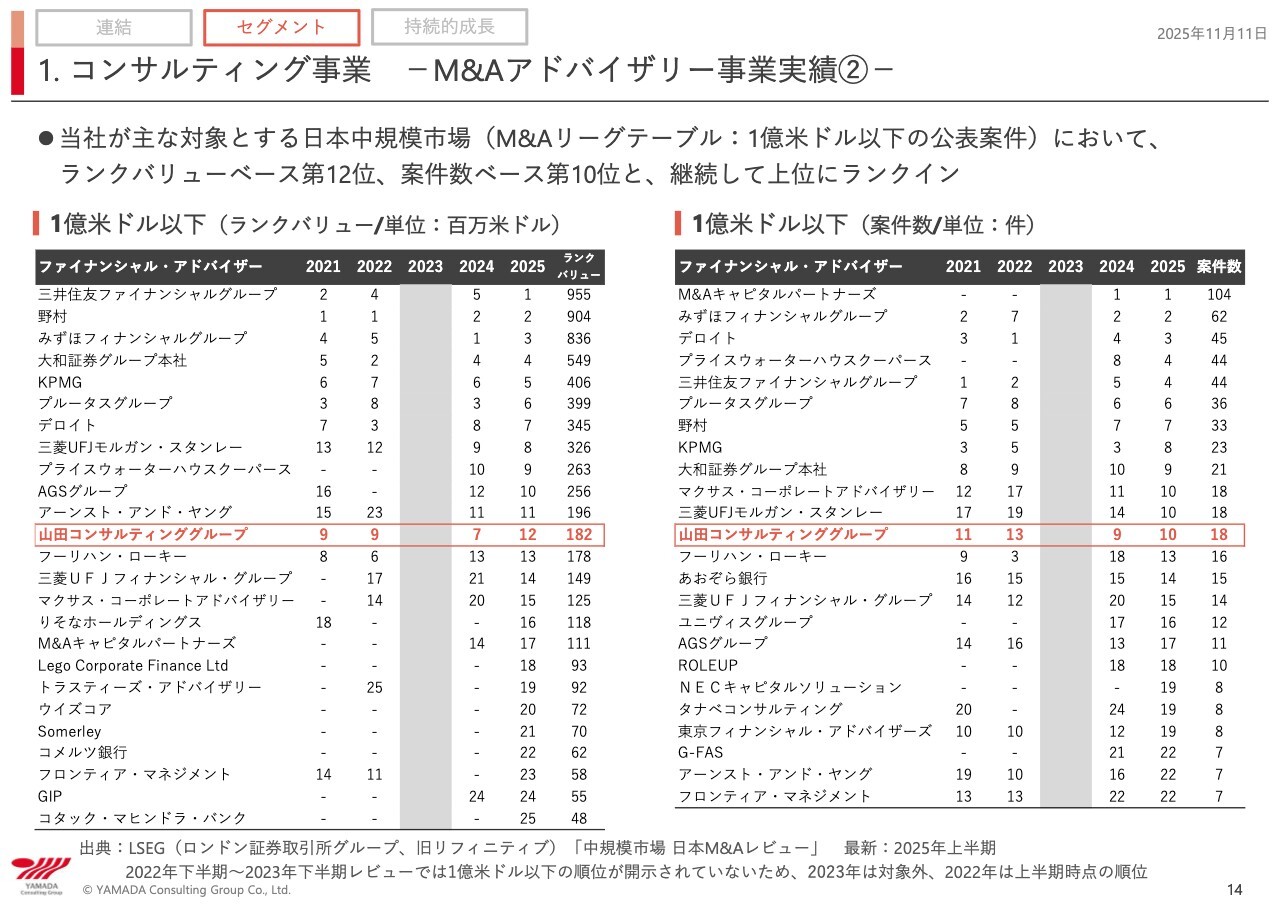

当社は、ファイナンシャル・アドバイザーのランクバリューと案件数による順位で、概ね10位前後を維持しています。このランクに名前が挙がっていることは信用創造の1つでもあるため、引き続き重要視していきたいと考えています。

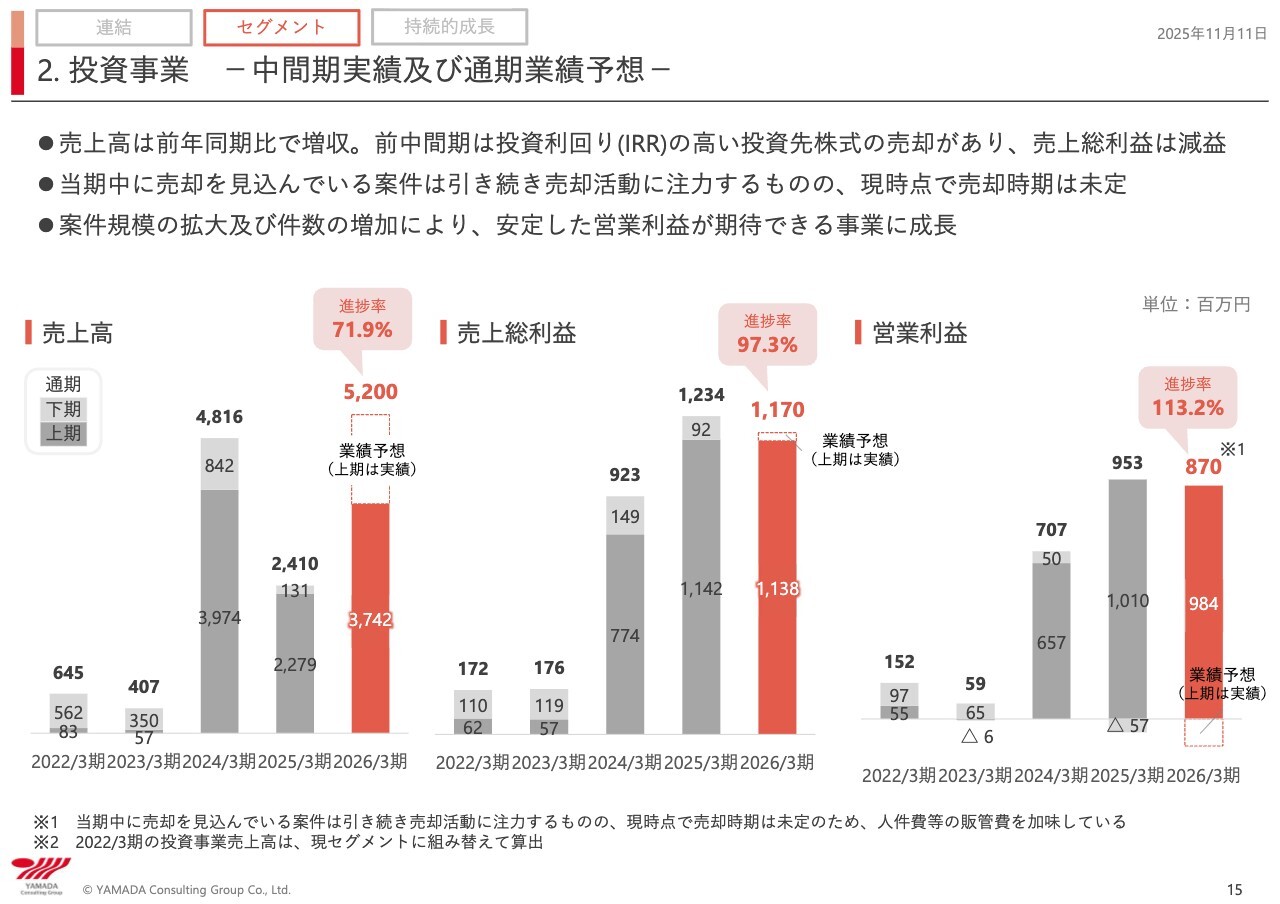

2. 投資事業 −中間期実績及び通期業績予想−

投資事業についてです。順調に推移しており、これまでは未上場株式の投資が中心でしたが、特に今年から不動産投資のイグジットが実現し始め、収益に貢献し始めています。

投資事業はコンサルティング事業の下支え要因であり、コンサルティング事業があってこそ投資事業もあると考えています。そのため、投資残高をしっかりと維持しながら一定レベルの収益を確保するべく、今後も10億円強規模の業績で推移できればと考えています。

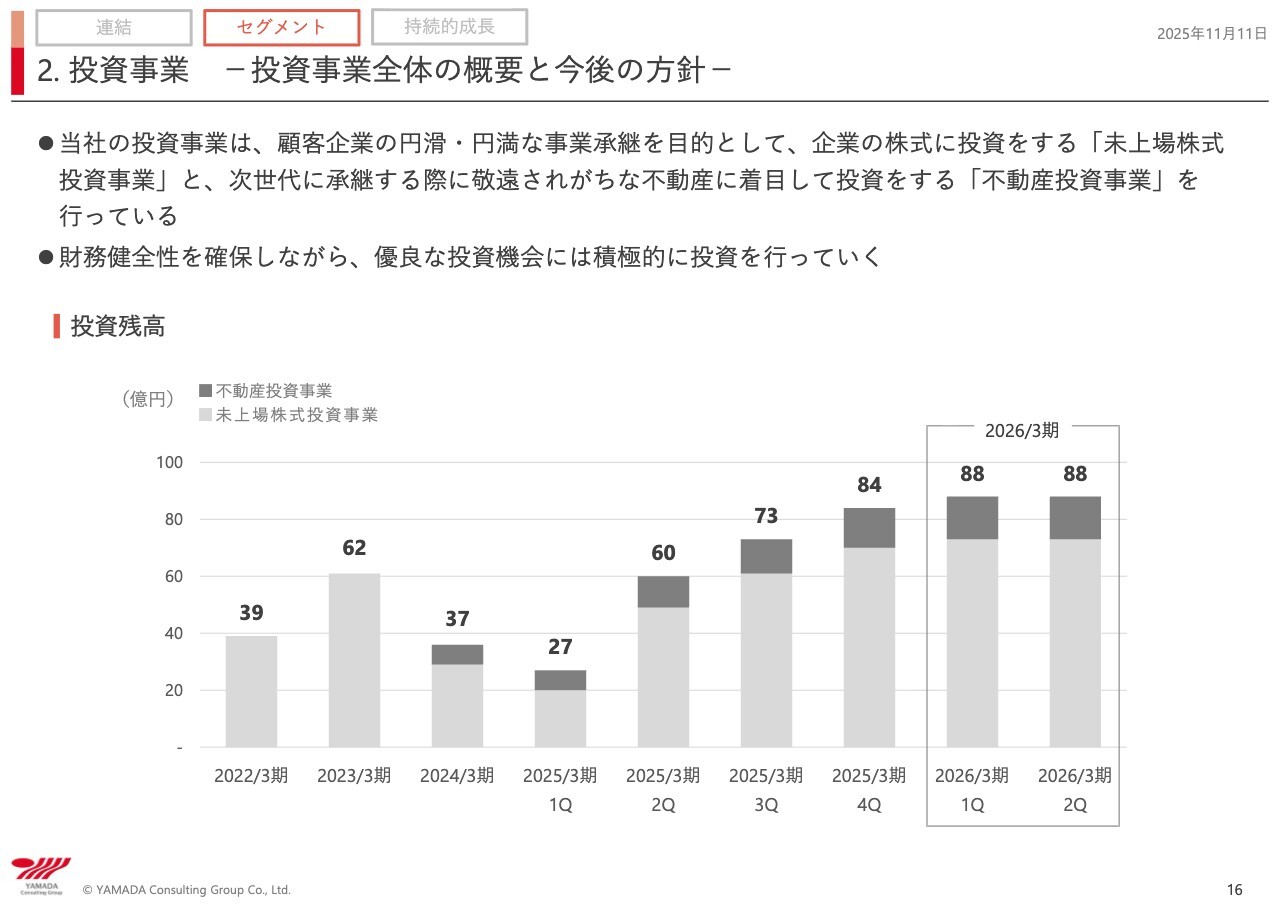

2. 投資事業 −投資事業全体の概要と今後の方針−

投資事業の投資残高は現在88億円です。未上場株式投資事業については、提携金融機関からのご紹介が非常に多く、案件を厳選した上で投資を実行しています。また、1件あたりの投資単価も10億円前後の案件が増加しており、財務安全性を確保しながら、さらに積極的な投資を行っていきます。

不動産投資事業については、当初は底地への投資を中心に行っていましたが、最近では共有物件や賃貸物件といった案件にも投資の機会が出てきています。これらについても積極的に取り組んでいきたいと考えています。

100億円を目途にどこまで超えられるかはわかりませんが、資金の有効活用や金融機関からの借入枠の拡大により、あくまで財務健全性の確保を最優先としながら、積極的な投資を進めていきたいと考えています。

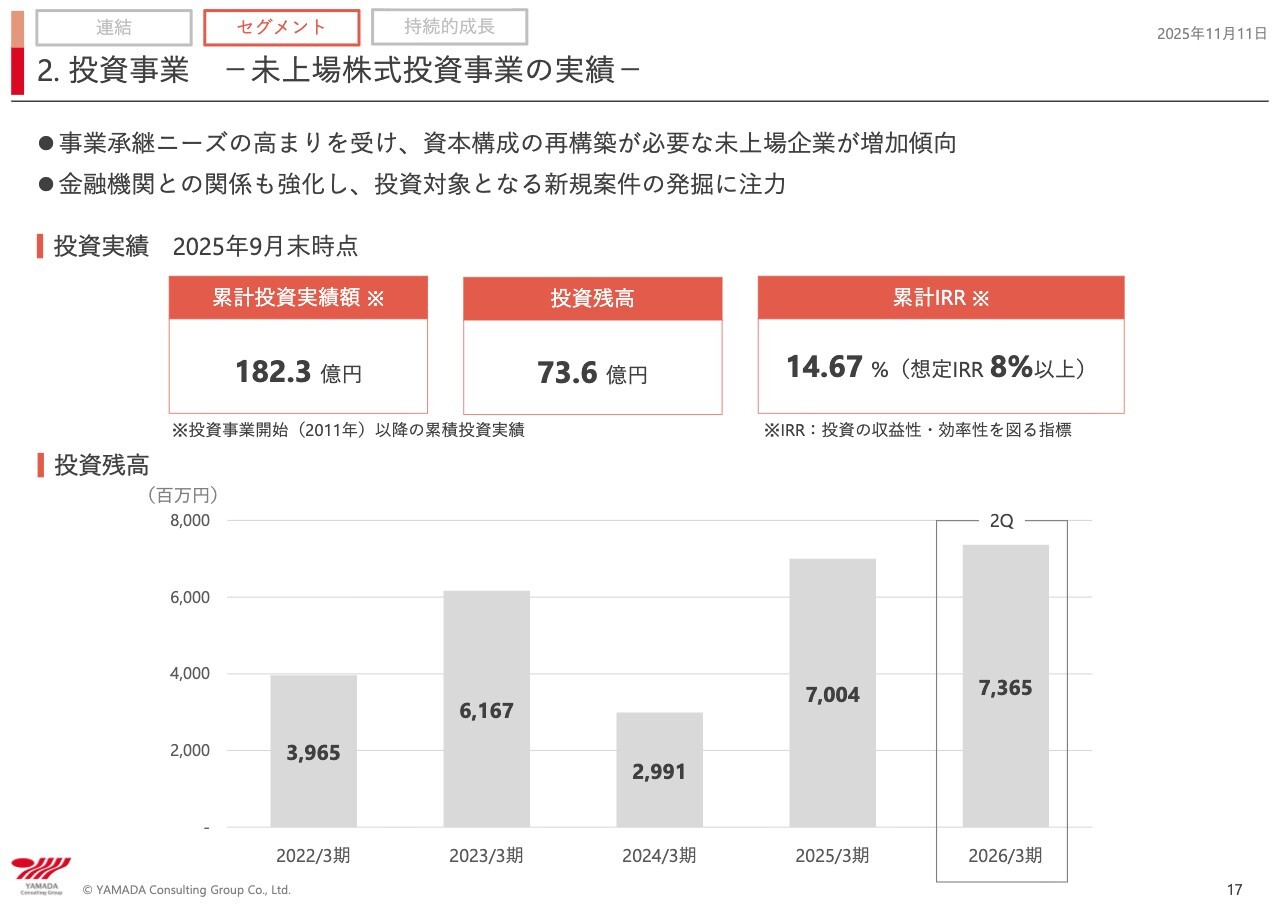

2. 投資事業 −未上場株式投資事業の実績−

未上場株式投資事業の実績についてです。残高は73億6,000万円で、現時点でも複数件の投資予定案件があり、順調に進捗しています。

2. 投資事業 −不動産投資事業の実績−

不動産投資事業については、残高が15億3,000万円となっています。さらに倍増できる規模に達する可能性があると考えています。この点に関しては、ご紹介いただく案件の規模は以前は数千万円単位が多かったものの、現在は数億円単位、場合によっては10数億円単位の案件が出てきています。当然ながら、不動産投資事業では未上場株式投資以上にリスクが伴いますので、リスクをしっかりコントロールしながら、投資を進めていきます。

投資実績は、投資案件の紹介が35件、購入が3件、区画数では紹介が346区画、購入が13区画と、ご紹介いただいたものの中から厳選して投資を行っている状況です。

紹介チャネルについては、当社グループ会社に税理士法人があり、金融機関からのご紹介が非常に多いです。不動産関連では提携会計事務所や不動産仲介会社、不動産デベロッパーといった、我々が長年お付き合いしている先々からのご紹介も多数いただいており、現在では認知をいただけるようになってきたと考えています。

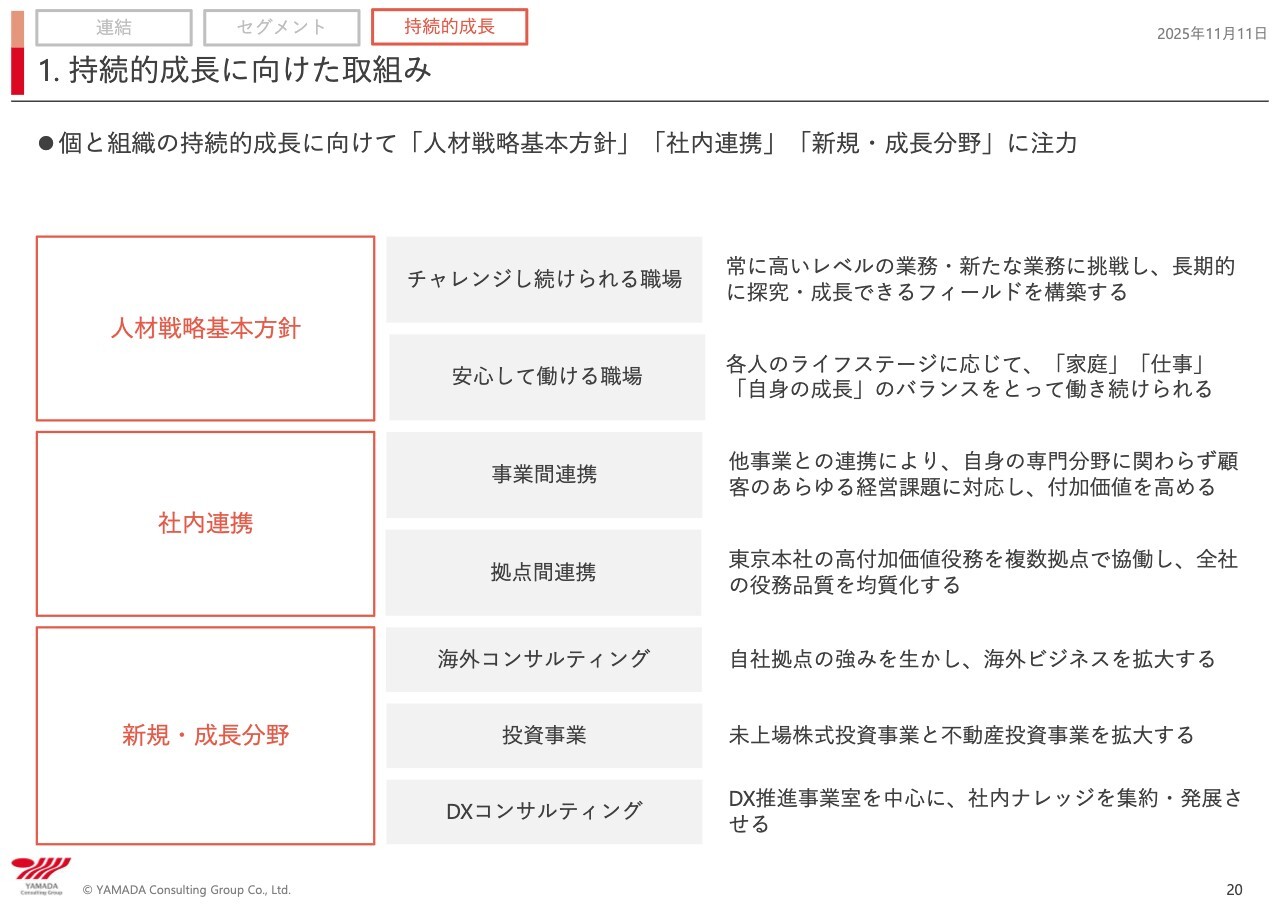

1. 持続的成⻑に向けた取組み

持続的成長に向けた取り組みについてです。当社は個と組織の成長を1つの大きなテーマとし、3つの取り組みを掲げています。つまり、メンバーの成長が組織の成長につながるものであり、このサイクルを堅持し、個の成長を促進していく。人を中心に据え、組織運営することを経営課題として進めています。

まず、人材戦略の基本方針についてお話しします。「チャレンジし続けられる職場」と「安心して働ける職場」の2点を高いレベルで実現することを、目指しています。具体的には、メンバーが常にチャレンジを続けながら、心理的安全性を確保できる職場環境を創出することが、持続的成長の基盤であると考えています。

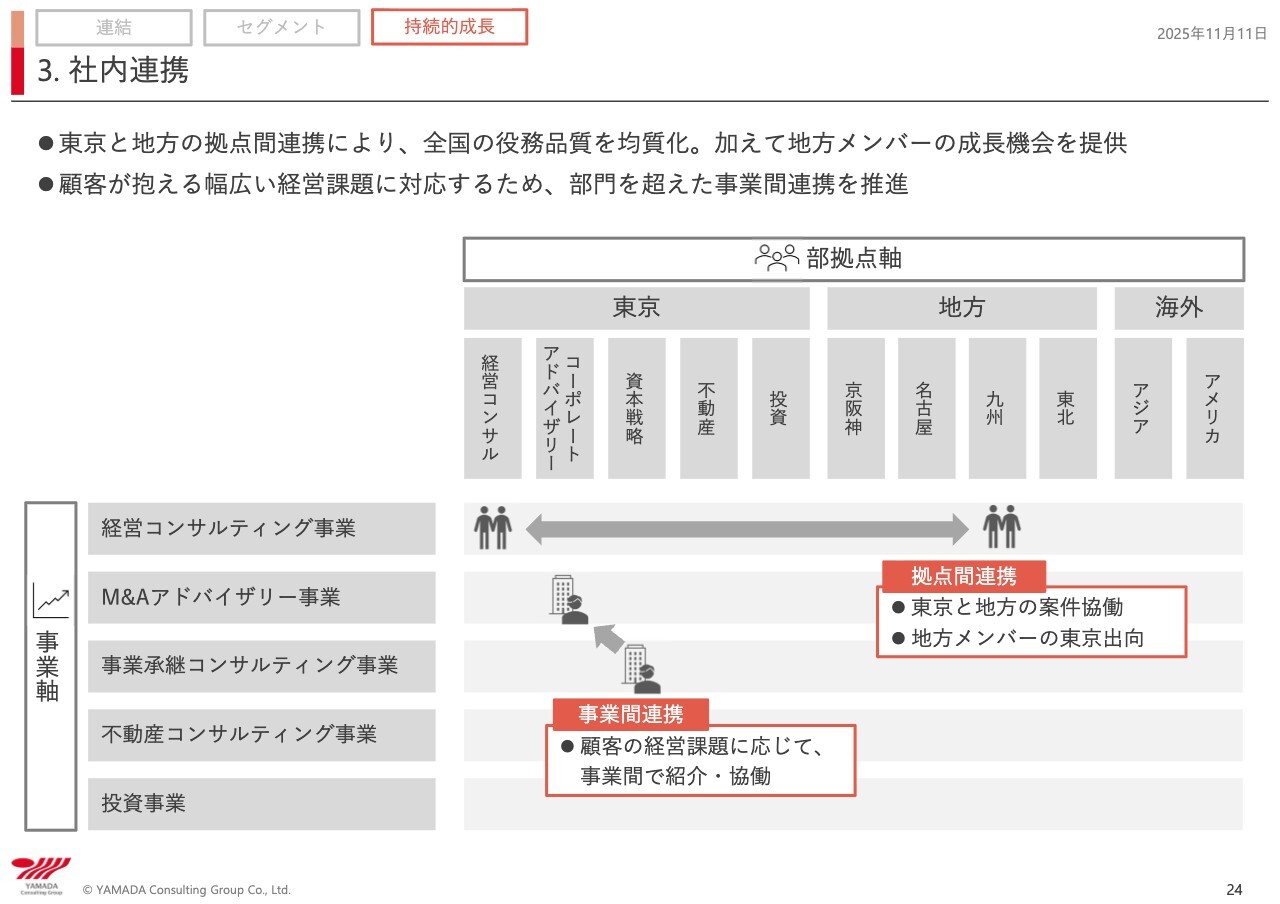

次に、社内連携についてお話しします。コンサルタントは自分の得意分野に固執しがちです。当社はお客さまの経営課題に総合力で向き合い、トータルでお客さまにソリューションを提供すべく、他部門連携を強く推奨しています。

また、拠点間連携については、東京、大阪、名古屋、東北、九州が主要拠点となっていますが、現状では東京と他拠点の間に格差が生じ始めています。これは非常に大きな課題だと考えています。東京と他拠点との連携を強化することで、役務レベル、メンバーのスキルレベルを均一に保つ必要があります。

この課題は非常に難しいものであると認識しています。やはり東京は採用がしやすい一方で、地方では優秀なメンバーを採用するのが難しい状況が続いています。その中で、レベルの維持をどのようにしていくか、これは永続的な課題であると認識しています。

当社は拠点間の連携を強化することで、お客さまに対する役務提供レベルを同一にし、メンバーのレベルも均一化することを、私たちの重要な課題として掲げ、現在実行しています。

次に、新規・成長分野についてですが、海外事業を開始して約10年が経過しました。ようやく成果が見え始めてきたものの、まだ収益貢献には到達していません。昨年も赤字の状況が続きましたが、今期はなんとか損益均衡の状態まで持っていけるのではないかと見込んでいます。来期以降は、収益貢献できる段階まで成長させなければならないと考え、奔走しているところです。

我々の強みの1つは、海外に十数拠点を持ち、それらがすべて自前の拠点である点だと考えています。これにより、お客さまにストレスを感じさせることなく、シームレスな対応が可能となり、それが強みであり、お客さまから高く評価されている点でもあります。

したがって、各地方や海外拠点のレベルアップは非常に重要です。特にローカルメンバーの成長が大きなポイントです。これを推進していくことは我々自身の成長にもつながりますが、それ以上に、お客さまの今後の成長に向けて必須となる海外展開を強力にサポートできる体制を作ることが、極めて重要だと考えています。この分野をしっかりと成長させていきたいと思います。

投資事業に関しては、未上場株式だけでなく、不動産投資においてもリスクを適切に見極めながら積極的に進めていきたいと考えています。

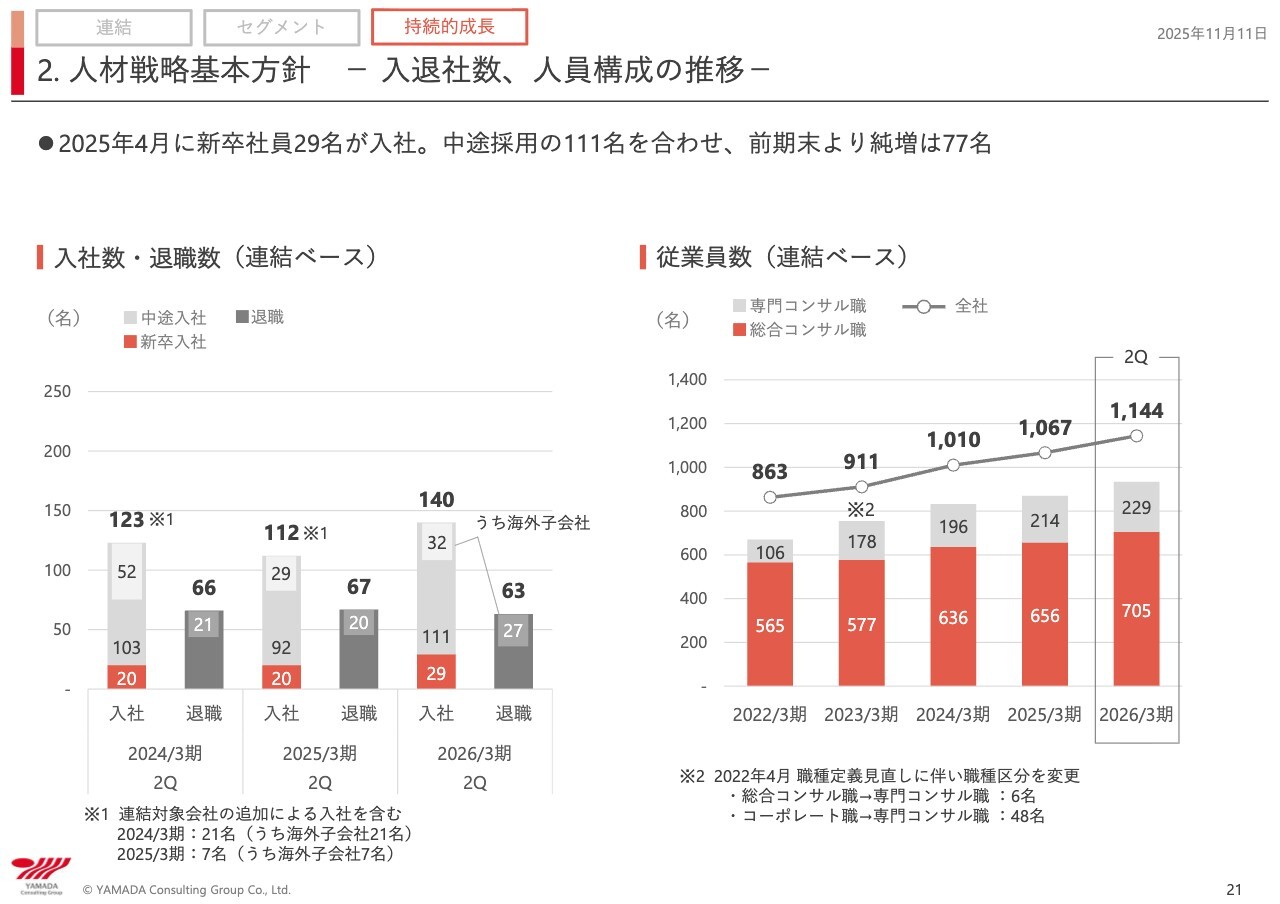

2. 人材戦略基本方針 −入退社数、人員構成の推移−

入社数、退職者数の推移についてです。おかげさまで、従業員数は順調に増加しています。スライド右の棒グラフをご覧いただくと、海外を含めた人数で1,144名となり、前期比で77名の増加となりました。

入社数と退職者数については、今年の6ヶ月間で入社が140名、退職が63名となっています。課題としては、海外子会社での退職者数が多いことです。試用期間やインターン期間中に、「やはり違う」と感じて退職するケースが多く、入社のあり方が日本とは異なることもありますが、定着率を上げることは非常に重要な課題だと認識しています。しっかりと取り組んでいきたいと考えています。

国内で見ると、入社が111名、退職が36名となっており、国内の退職者数は比較的低い水準で抑えられていると考えています。

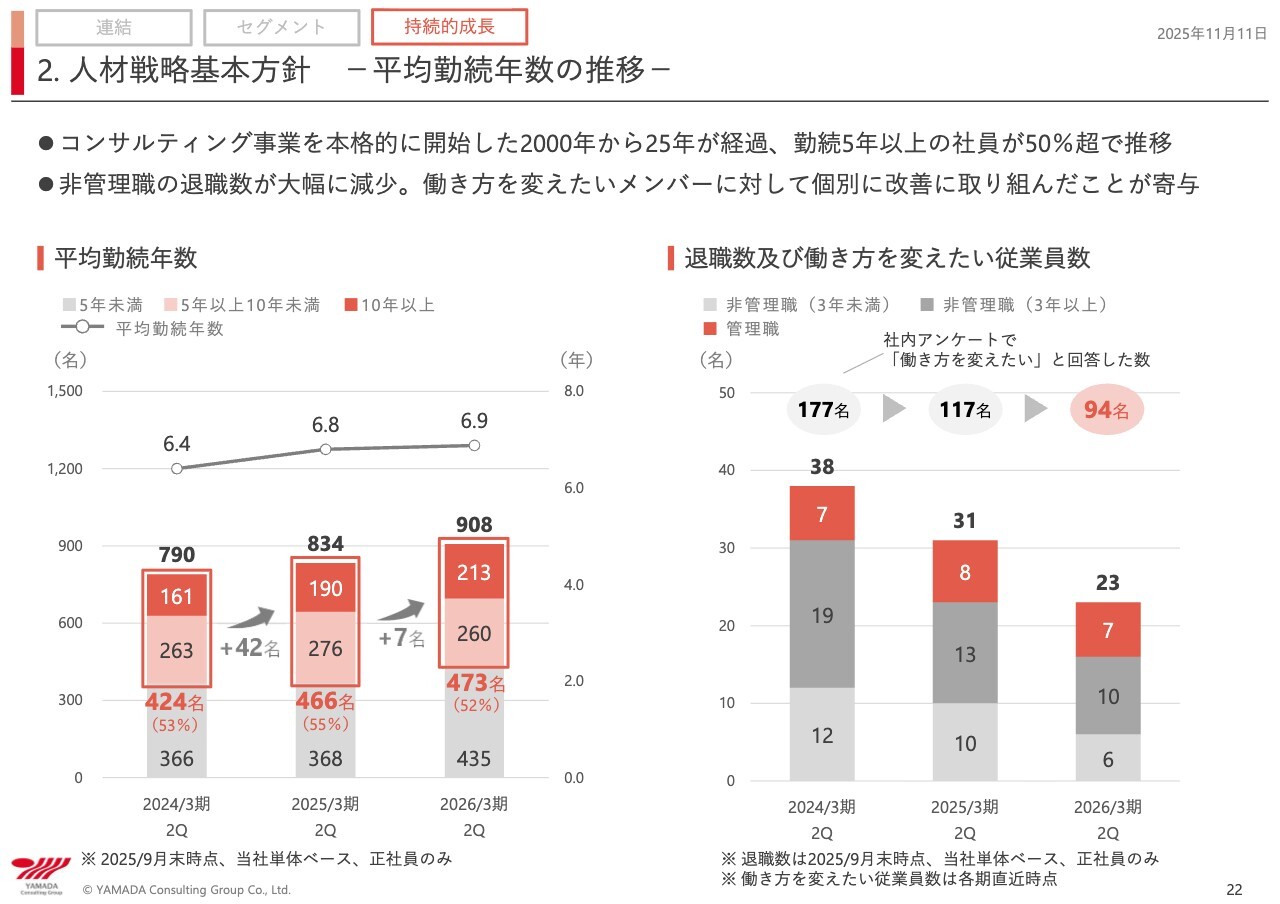

2. 人材戦略基本方針 −平均勤続年数の推移−

平均勤続年数は当社が最も大切にしている指標の1つです。定着率を向上させることが、平均勤続年数の向上につながっています。

当社は2000年にコンサルティング事業を立ち上げ、今年で25年を迎えました。その中で、5年以上在職しているメンバーが何人いるかを指標としています。お客さまに担当者が変わらないことが安心感や信頼感につながると考えています。

現状では、在職5年以上のメンバーが473名おり、特に10年以上のメンバーは213名で、前期比23名増えています。長期勤務者の存在がコンサルティング会社としての当社の大きな特徴であると自負しています。

右側のスライドは、退職者数及び働き方を変えたい従業員数を示しています。年に2回行う「あなたはこの会社で持続的に働けますか?」「働けないと考えていませんか?」「働き方を変えないと持続的に働けないと思っていますか?」というアンケートの結果です。

表の上部は「働き方を変えたい」と回答した人数を示しています。初回は177名が「働き方を変えたい」と回答し、その後117名、翌年は94名と減少し2桁となっています。この94名は決して少ない数字ではないと考えています。

現在、私を含めて上司や部門長とミーティングを行い、さらに該当するメンバー自身ともミーティングを重ねています。その中で、1on1の面談を通じて、持続可能な働き方を実現するための働き方改革を進めています。

その結果として、正社員の退職者数は、38名、31名、23名と順次減少しています。減少の要因として、特に3年未満の社員が12名、10名、6名と減少していることが背景にあります。教育の内容の充実を図り、いわゆる研修や教育を導入するようになった結果、この3年未満のメンバーの早期退職が減少し、その成果が出始めています。

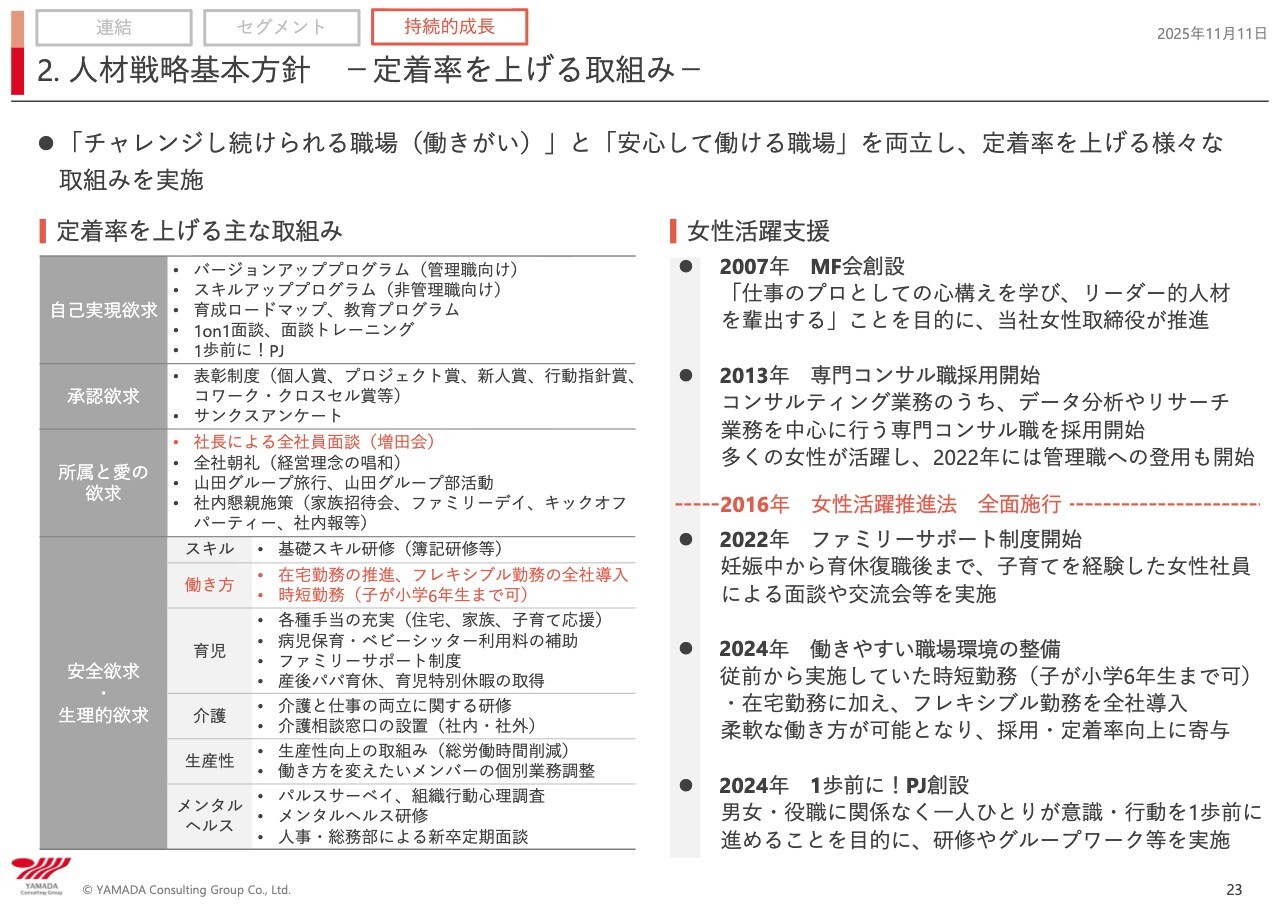

2. 人材戦略基本方針 −定着率を上げる取組み−

次に、定着率を上げる取り組みについてです。この取り組みでは、「自己実現欲求」から「安全欲求・生理的欲求」まで、欲求を4つに分類しています。特徴的な点として挙げられるのは、「自己実現欲求」に関連するプログラムです。

このプログラムは管理職を対象としており、年間で100時間、自身のプロフェッショナルとしてのスキルを向上させるための時間として使うよう各自に求めています。この取り組みは、すでに5年目に入ります。

また、「所属と愛の欲求」に関する取り組みとして、社長による全社員面談を実施しています。この面談は2020年に開始され、今年で4クール目を迎えています。現在も進行中で、3人1組の形式で1時間行われます。全社員を1年で対応することは難しいため、2年をかけて全員に対応するかたちを取っていますが、基本的には全社員を対象としています。

最近ではシンガポールのローカルメンバーとも全社員面談を実施しました。トップと現場の距離をいかに近づけるか、そして私の声を届けることや現場の声を聞くことが、互いに双方向のコミュニケーションを図るうえで重要であると感じています。

こうしたミーティングを通じて、私自身も現場の課題に気づかされることがあります。また、現場のメンバーが私の声を聞くことで、トップとの距離や組織内の距離が縮まり、非常に重要な役割を果たすと感じています。これからも継続して行っていきます。

もう1つの取り組みとして、当社には32の部活が存在します。メンバーは日常的に4名から5名程度のプロジェクトメンバーと活動しています。それでは世界が広がらないということで、業務外で自分の世界を広げ、組織への愛着を持ってもらうことを目的に運営しています。

これは当社だけでなく、グループ全体の税理士法人や弁護士法人も含めて実施しており、年々活動が活発になっています。

また、安全欲求に基づく働き方については、我々は「3点セット」と称して、在宅勤務、フレックス、時短勤務を提供しています。特に時短勤務に関しては、多くの会社では子どもが保育園を卒業するタイミングで終了する場合が多いのですが、当社は小学校6年生まで利用可能としています。小学校1年生や3年生の時期に働く親にとって壁となる課題があり、その壁をクリアするためにも、時短勤務は非常に重要なポイントとなっています。

また、フレックス制度により、さらに就業しやすくなったとの声もいただいています。これにより、男性社員の育児参加も促進されていると聞いています。

この3つの施策は、我々のようなコンサルティング会社にとっては比較的導入しやすいもので、これにより先ほど述べた退職者数の減少にもつながっていると考えています。我々自身、メンバーが持続的に成長すればパフォーマンスが向上し、その結果としてしか我々の成長は実現しないと考えています。

人以外に財産はありませんので、メンバー一人ひとりが働きやすい職場環境をいかに作るかという点と、自己実現欲求をいかに成長させていくか、この2つが非常に重要なポイントだと考えています。この方針を今後も堅持しながら、活動していきます。

3. 社内連携

事業軸と部拠点軸についてです。特に部拠点軸では、東京のメンバーが非常に献身的に地方拠点との連携を行ってくれていると感謝しています。

この相互の連携が当社の強みであり特徴であると考えています。今後も引き続き強化していきたいと思います。

以上、中間決算のご説明を終わります。ありがとうございました。

質疑応答:AI活用と採用方針について

司会者:「今期は採用が順

新着ログ

「サービス業」のログ