【QAあり】オプロ、CAGR30%以上・30年11月期のARR約100億円を掲げる 文書配信ソリューション「Agentファイル」をリリース

INDEX

里見一典氏(以下、里見):株式会社オプロ代表取締役社長の里見です。さっそく、当社についてご紹介します。

本日初めて当社を知る方もいらっしゃると思いますので、まずは会社概要と事業内容についてしっかりとご説明します。続いて、競合優位性、中期経営目標及び成長戦略、直近の業績及び今期業績見通しについてご説明します。

会社概要

里見:会社概要です。株式会社オプロの設立は1997年4月です。代表は私、里見一典が務めています。従業員数は2025年5月末時点で118名、資本金は約5億円、本社は東京都中央区に構えています。2024年12月には、大阪オフィスを設立しました。事業内容は、法人向けクラウドサービス事業です。

増井麻里子氏(以下、増井):1997年設立とのことですが、創業のきっかけを教えてください。

里見:近畿大学を卒業した後、残念ながら学校の先生になれなかったため、慌てて就職活動をして、日本ディジタルイクイップメント社(DEC)に新卒で入社しました。当時は、世界第2位のコンピューターベンダーでした。営業担当として10年弱勤めましたが、その時に独立を思い立ちました。理由としては、あまり否定的なことを言うといけないのですが、外資系企業のやり方が好きではなかったのです。

ただし、コンピューターの設計思想等は大変参考になりました。外資系企業では1人がなんでも行うため、契約や法務など、独立する上で必要なノウハウを身につけることができ、非常に感謝しています。

増井:外国語もけっこう使うと思いますが、お得意ですか?

里見:英会話はなんとかなるというレベルでした。今でも英会話教室に通っています。

マネジメント体制

里見:マネジメント体制です。常勤の役員は私、里見と、管理部を管掌している安川、営業系を管掌している吉田です。社外取締役は宮澤、内田、長井、常勤の監査役は澤野、非常勤の監査役は大塚と澤田です。常勤の役員は4名、社外役員は5名のマネジメント体制で運営しています。

経営方針

里見:経営理念は「謙虚・誠実・進取」を掲げています。また、私たちのMissionは「make IT simple」です。ITをシンプルにまとめ上げ、さまざまな変化に対して迅速に対応するサービスを提供します。

当社はソフトウェアサービスを提供しているため、プロダクトとサービスのポリシーとして「Less is More」を挙げています。「無駄を省くことで、さらにより良いものになる」という考えから、このポリシーを掲げています。

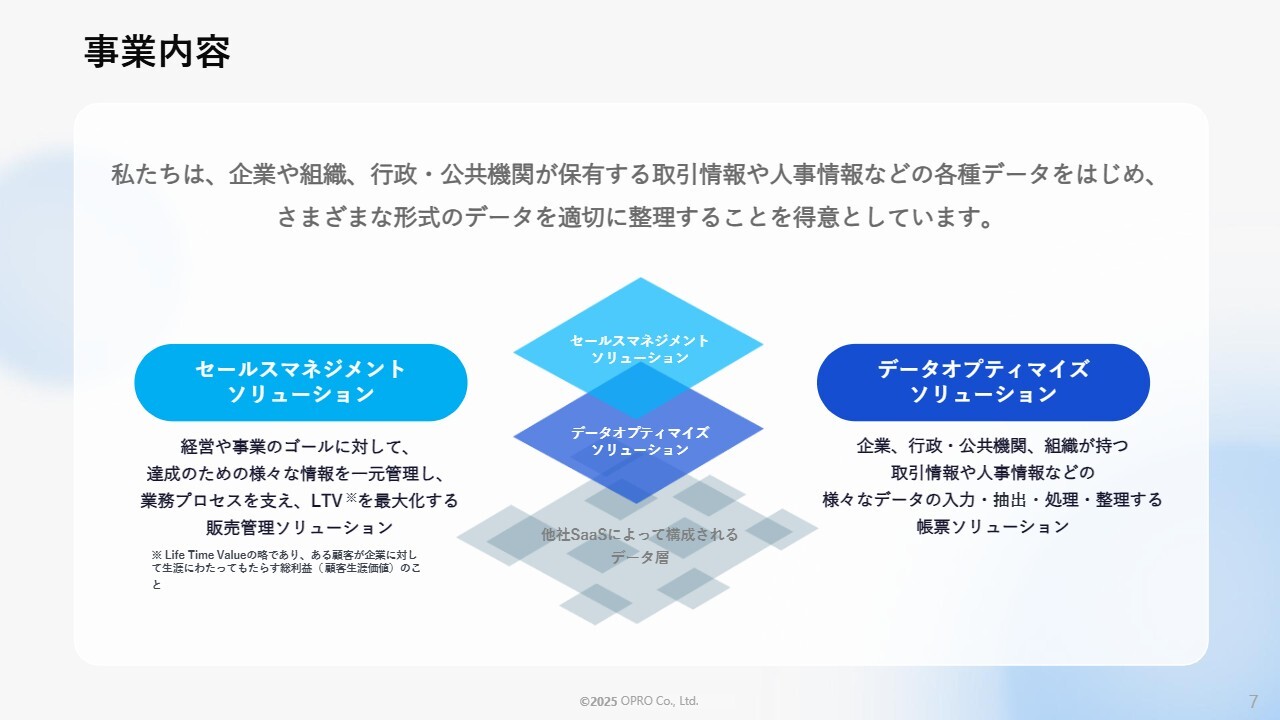

事業内容

里見:事業内容についてご説明します。大きく分けて2つ展開しています。1つは、データオプティマイズソリューションというデータを最適にするソリューションで、特に帳票形式でインプットやアウトプットを行います。「帳票」という言葉を聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、仕事で使うすべての文書を指します。こちらについては、後ほどご説明します。

もう1つは、セールスマネジメントソリューションです。いわゆる販売管理のソリューションで、特にサブスクリプション(サブスク)ビジネスに強いです。

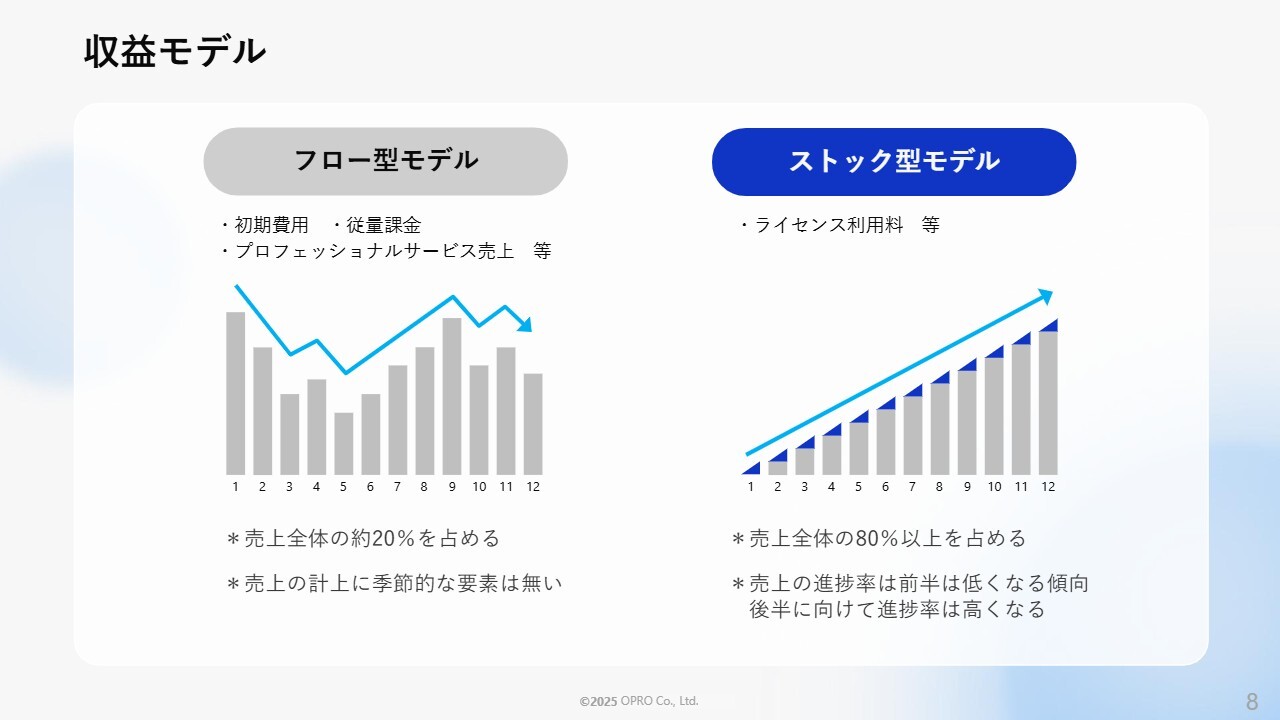

収益モデル

里見:収益モデルです。当社はストック型モデルを非常に重要視しています。当社サービスの利用料がストック型モデルに該当し、売上全体の8割以上を占めています。月次で売上が積み上がっていくため、進捗率はどうしても前半が低く、後半に向けて高くなる傾向があります。

もう1つはフロー型モデルです。当社サービスの初期費用やプロフェッショナルサービスの売上がフロー型モデルに該当し、売上全体の2割弱を占めています。売上の計上について、季節的な要素はあまりありません。

主要顧客

里見:主要顧客です。スライドには、最近事例をご紹介したお客さまを中心に掲載しています。本日は日本郵政コーポレートサービス社、埼玉県庁、大田区などをご紹介していきます。なお、現在約1,500社のお客さまにご利用いただいています。

データオプティマイズソリューション

里見:データオプティマイズソリューションについてご説明します。先ほどお伝えしたとおり、帳票形式でインプット・アウトプットをするソリューションです。

アウトプットのソリューションは、「帳票DX」をメインにご紹介します。このビジネスを始めた2007年頃のメインサービスは「oproarts」で、「帳票DX」は後継品になります。

インプットのソリューションには「カミレス」「帳票DX ME」があり、本日は「カミレス」を中心にご紹介したいと思います。

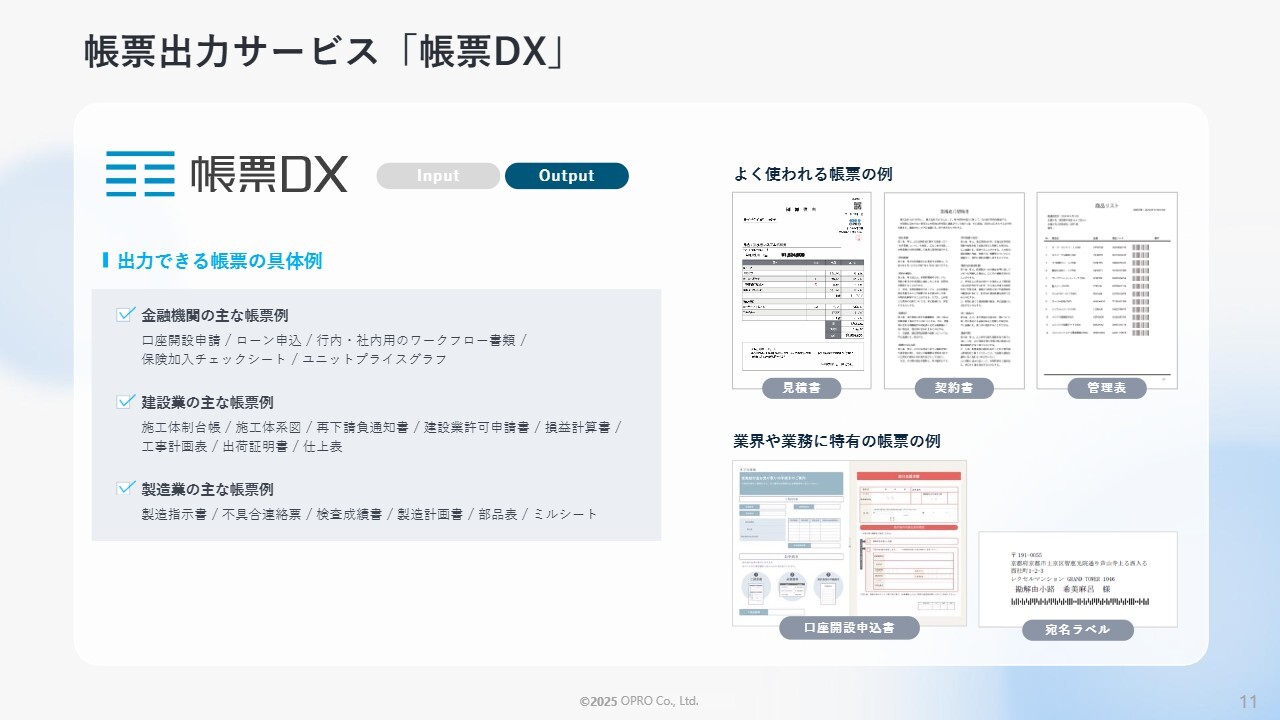

帳票出力サービス「帳票DX」

里見:まず、帳票とは仕事で使うすべての文書のことです。見積書、契約書、請求書、管理帳票、宛名ラベルなどですが、個社特有の帳票もたくさんあります。業界や業務に特有の例としては、銀行の口座申し込みや機械のメンテナンス用など、さまざまなものがあります。「帳票DX」は、これらの帳票のアウトプットを簡単にできるサービスです。

帳票出力サービス「帳票DX」

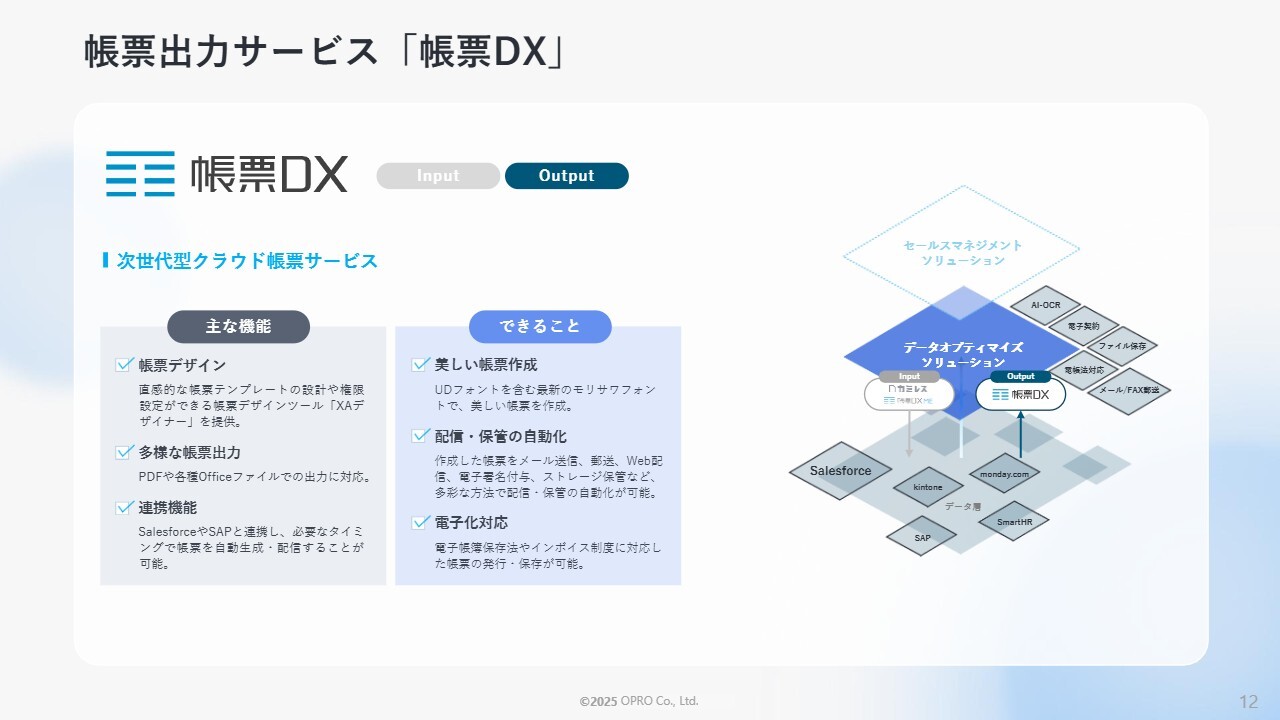

里見:特徴は、帳票のデザインが簡単にできること、紙だけではなく「PDF」や「Word」「Excel」「PowerPoint」で出力できることです。また、UDフォントの他、プロのデザイナーが使うモリサワフォントを使用でき、美しい帳票を作成できることも特徴の1つです。

単にアウトプットするだけではなく、後続処理も行います。例えば、作成した帳票の保管や、電子帳簿保存法に対応した帳票の作成、電子証明を用いた電子契約など、設定だけで一気通貫で対応できます。

帳票出力サービス「帳票DX」

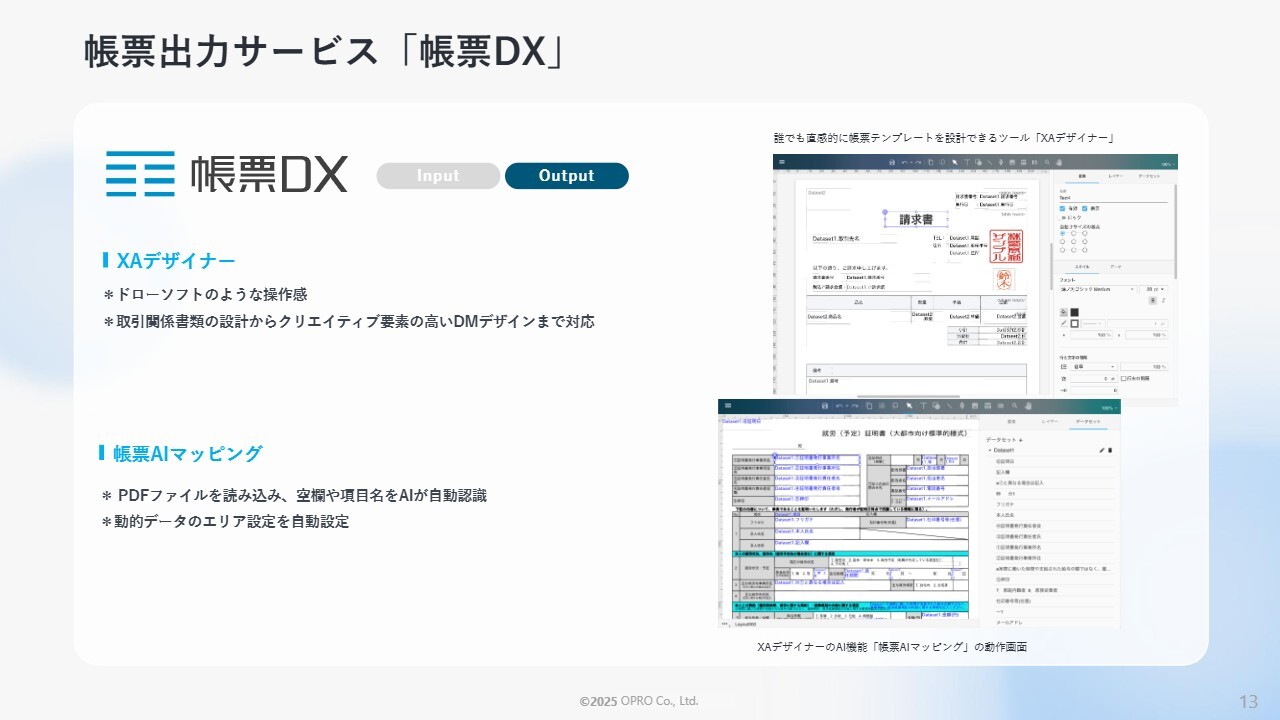

里見:特に、PDFでのデザインのレイアウトで使用する「XAデザイナー」が非常に優秀です。Adobe社の「Illustrator」と操作性が非常に似ているため、技術的なハードルは低いです。

一方、帳票のレイアウト後は、データを当てはめる場所を指定するマッピング作業を行います。これまで、マッピング作業ではデータベースの技術が必要だったため、技術的ハードルが高かったです。現在は、AI技術を用いた「帳票AIマッピング」を使用することで、自動的にマッピングしてくれます。このため、技術的ハードルがかなり下がり、内製化もしやすくなっています。

帳票出力サービス「帳票DX」

里見:先ほどお伝えしたとおり、後続業務も自動化できます。作成した帳票を「Google Drive」や「Box」に配信できる他、郵送することもできます。また、電子帳簿保存法への対応も可能です。

さらに、「GMOサイン」「CloudSign」「Docusign」など、注文書・契約書の締結時に使用する国内のほとんどの電子契約サービスに対応しており、電子契約を即日で行うことも可能です。

導入事例

里見:導入事例として、スライドには「帳票DX for Salesforce」をご利用いただいているお客さまを掲載しています。

日本郵政コーポレートサービス社は、日本郵政社のグループ会社すべての人事系や総務系の業務をサポートするシェアードサービスを提供しています。日本郵政グループの社員数は約40万人ですが、人事系の帳票のサポートを当社が行っています。同時に40万人がアクセスできる耐久性があるサービスです。

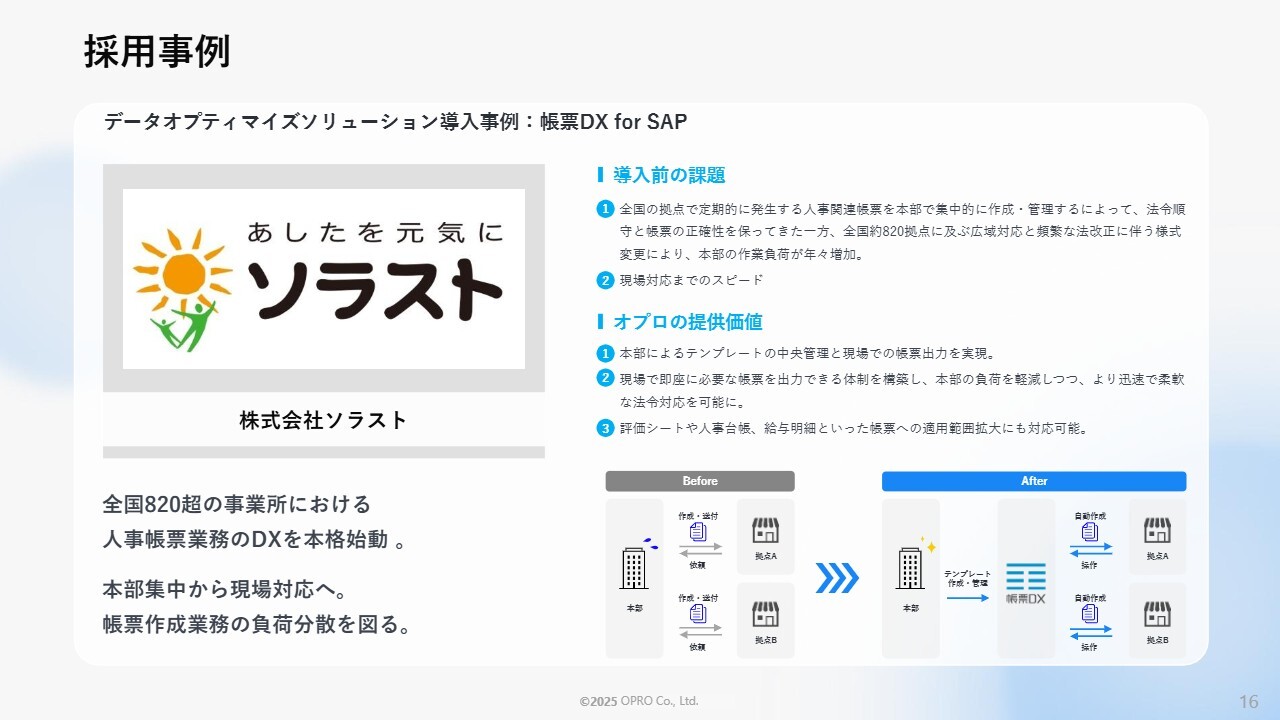

採用事例

里見:最近の採用事例として、ソラスト社に「帳票DX for SAP」を導入いただきました。SAP社のソリューションである「SAP SuccessFactors」という機能を使って、人事系の書類をアウトプットすることができます。これまでは手作業で何万人もの社員を管理しており、大変苦労されていましたが、「帳票DX for SAP」で自動化することができました。

増井:ここまでお話をうかがい、帳票のソフトウェアは大規模企業に大変効果がありそうだと感じましたが、中小零細企業への導入でも効果はあるのでしょうか?

里見:最近は電子署名等も可能なため、Microsoft社の「Access」などで帳票を作成されているお客さまが、電子証明に対応するために一部の機能を使う場合には効果的です。

増井:「Access」からも使いやすい流れができているということでしょうか?

里見:おっしゃるとおりです。「Access」から「帳票DX」にデータをインプットいただいて電子化するなど、プラスアルファとして新たにご利用いただくことは可能です。「Access」を使っている中小企業のお客さまは、クラウドサービスに対して抵抗感があるようですが、乗り越えていただけたらうれしいです。

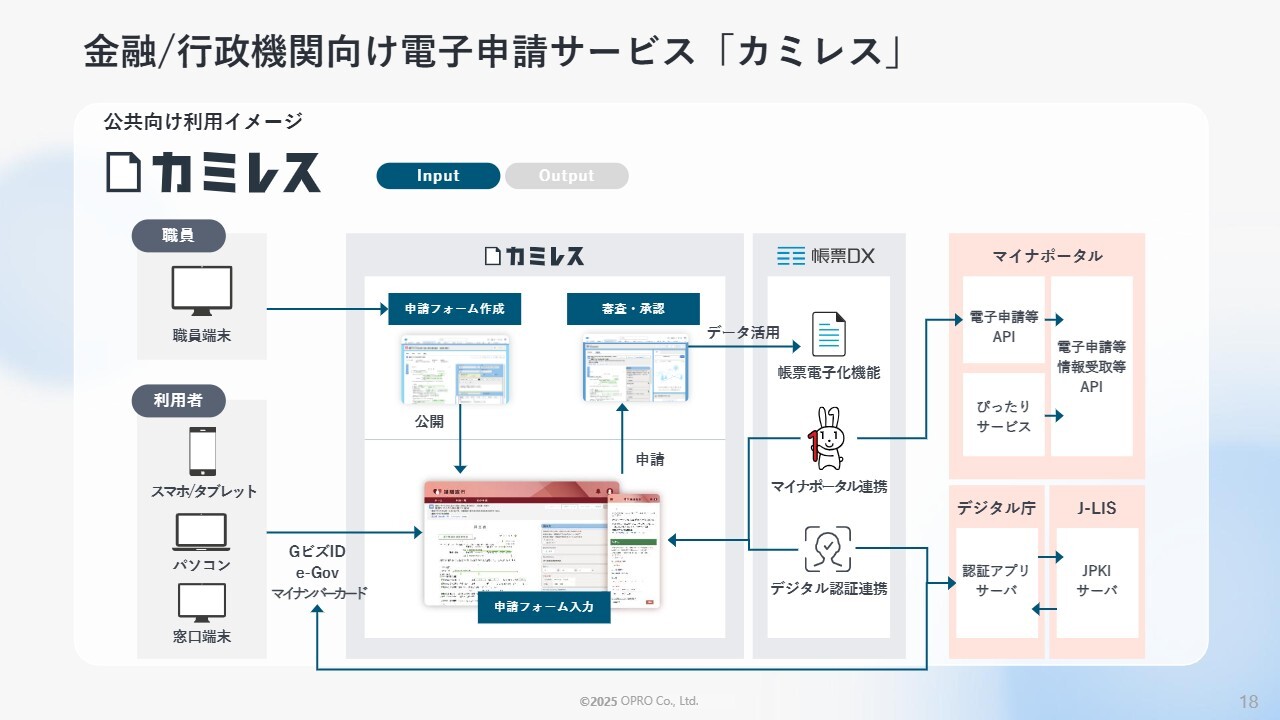

金融/行政機関向け電子申請サービス「カミレス」

里見:「カミレス」は帳票形式でのインプット用のソリューションです。自治体や金融系企業など、紙の申請書を使用しているところには大変有効です。紙の帳票をスキャンして、画面上で作成したいところをマウスでなぞるだけで、自動的に入力フォームを作成できます。

「カミレス」は「Salesforce」のプラットフォーム上で開発されています。つまり、「Salesforce」の機能は、承認やワークフローを自動的に実装できるため、単なる登録・申請だけでなく、その後の審査、承認、ワークフローにも一気通貫で対応できます。紙のソリューションから連携できるため、非常に内製化しやすく、業務に当てはめやすいことが特徴です。

金融/行政機関向け電子申請サービス「カミレス」

里見:スライドの図は具体的なイメージです。後ほどご紹介する埼玉県庁の事例になります。申請フォームは、職員が自分で作ります。少量多品種の多くの公共の帳票を、職員の方が自分で作成できることが最大の特徴です。申請フォームを1つ作成するだけで、自動的にスマ-トフォン・タブレット、パソコン、窓口端末に対応できます。

また、マイナポータルと連携しているため、自動的にデータが連携して入力され、入力後は審査・承認の処理に進みます。その結果、帳票形式に変えて保存するという一気通貫のサービスを提供できます。これが強みの1つです。

導入事例

里見:埼玉県庁の導入事例です。埼玉県庁では外資系のソリューションを利用されていましたが、当社の「カミレス」に入れ替えていただきました。

なお、「カミレス」はもともと、法人向けとしてサービスをスタートしています。先日も、自治体CIOフォーラムで事例発表をさせていただきました。事例発表の満足度は約9割と、非常に高い評価をいただいています。

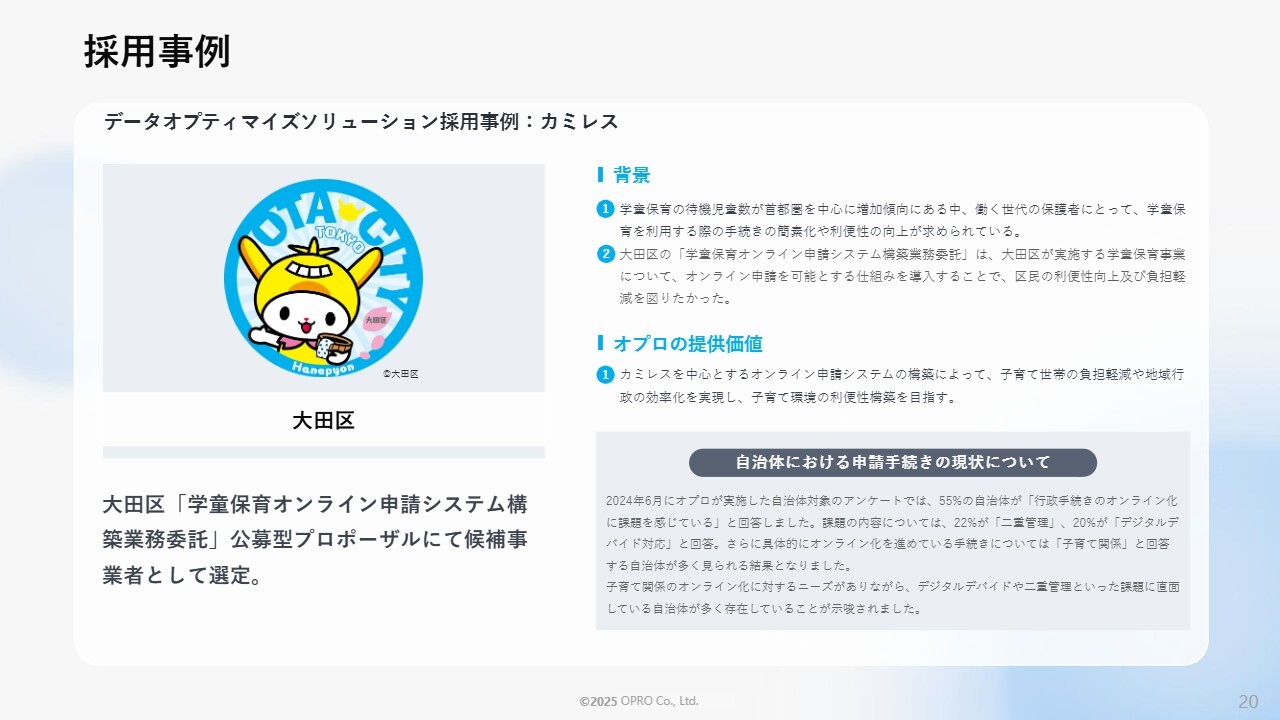

採用事例

里見:最近の事例としては、大田区の「学童保育オンライン申請システム構築業務委託」の入札に当社が直接参加し、受注しました。後ほど「成長戦略」でご説明しますが、当社のコンサルティング部門とセットで大田区にアプローチしたことが、受注につながりました。

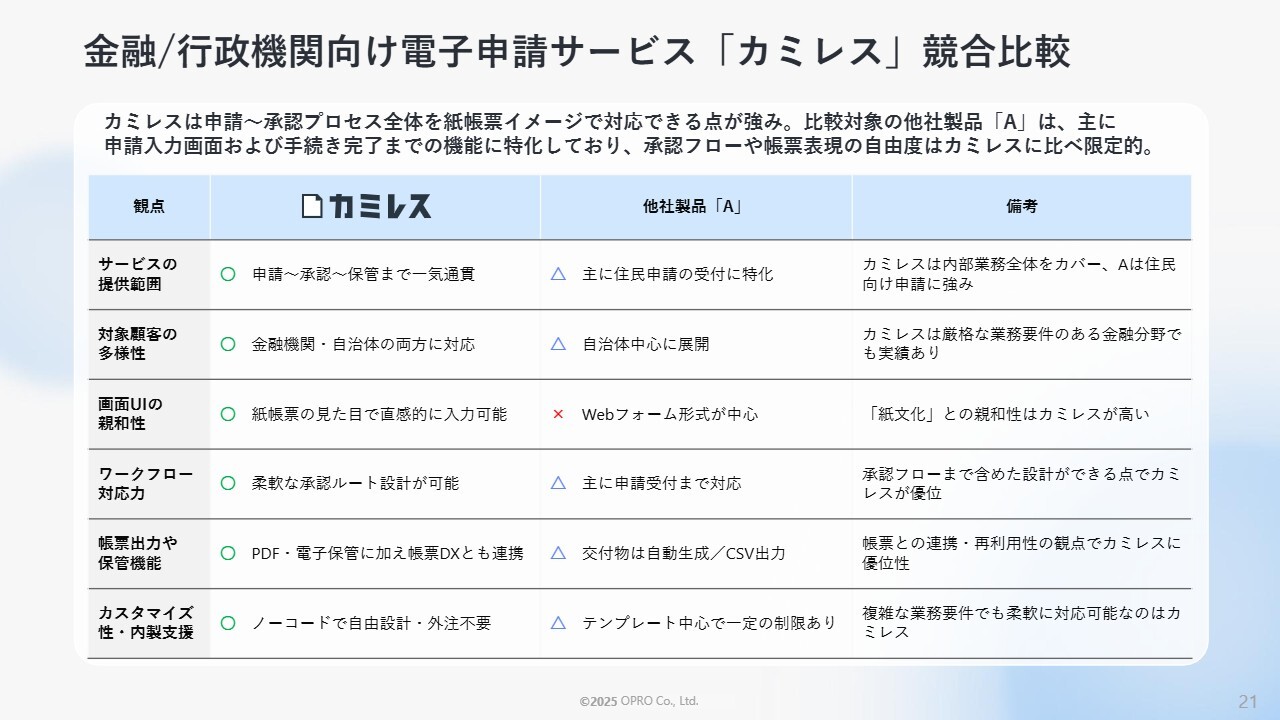

金融/行政機関向け電子申請サービス「カミレス」競合比較

里見:「カミレス」と他社製品との簡単な比較です。「カミレス」は、申請から承認・保管まで一気通貫で対応できることが最大の特徴です。他社製品は、入力だけで完了してしまうものがほとんどです。また、他社製品は基本的にWebフォーム形式のため、紙の申請書とは少し異なります。「カミレス」は紙の帳票の見た目も直感的なものも全部含めて対応しているため、このあたりの親和性が高くなります。

基本的にノーコードで自由設計できることもポイントです。いわゆる内製化です。SI会社が使うようなツールではないことも、特徴の1つです。

増井:自治体などは紙文化から脱却できないのではないかと想像していますが、現状はどのくらい進んでいるイメージですか?

里見:紙はなくならないイメージです。自治体が扱っているものはユニバーサルサービスのため、最後は紙なのです。

帳票自体をよく見ていただくと、情報に対する項目名、いわゆる属性が明確です。データだけを並べても、なにがなんだかわかりませんが、全体を見て業務が明確になるため、非常にわかりやすいです。業務設計されている状態で電子化するため、職員の方は非常にわかりやすく、作業しやすいです。

例えば、政府から新しい事業が始まったり、なにかの補正予算が始まったりする時などにも、「カミレス」では紙の帳票を設計するだけで、そのまますぐに電子化できます。非常に早くスタートできることも特徴の1つで、大田区にはそれでご採用いただけました。

増井:そのようなところがポイントになったということですね。保管に関しては、紙と電子の両方で行うのですか?

里見:保管自体はほぼ電子化されています。ただし、ユニバーサルサービスということで、コンピューターを使えない人も申請のターゲットになるため、どうしても紙は残ります。

増井:紙は処分してもよいということになりますか?

里見:おっしゃるとおりです。法律もそのようになってきています。

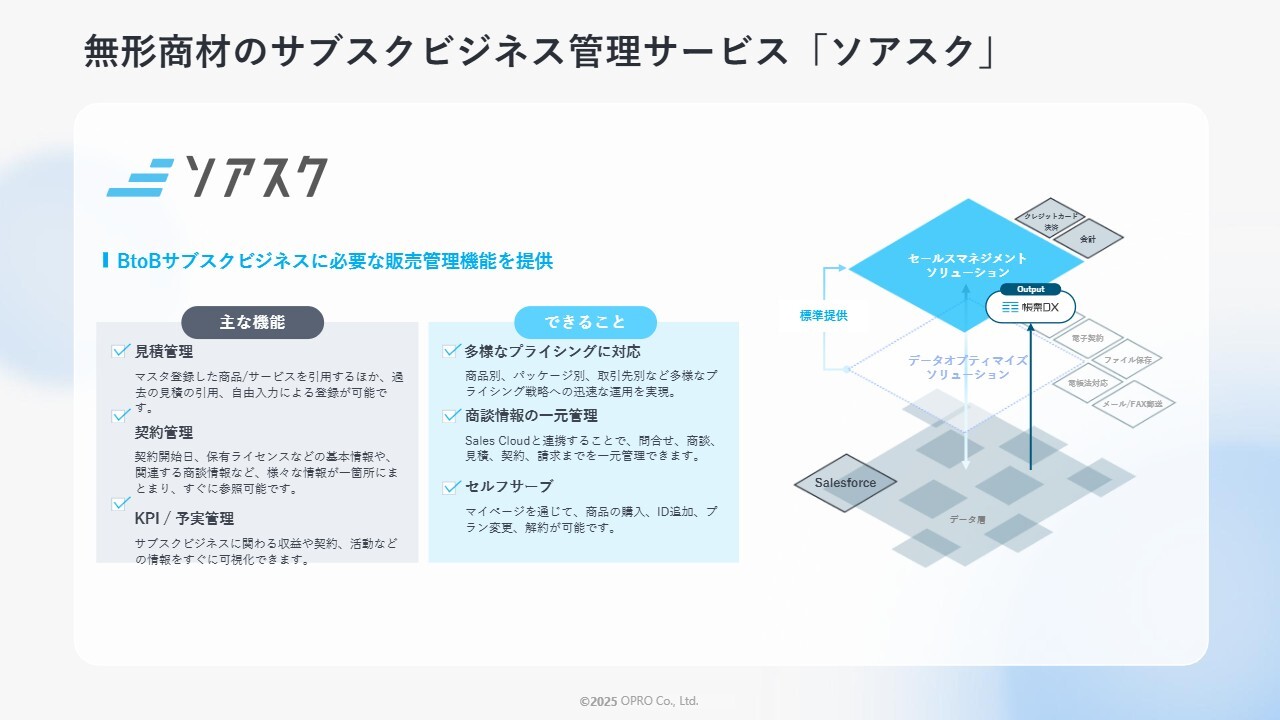

セールスマネジメントソリューション

里見:セールスマネジメントソリューションについてです。サブスクビジネスに強い販売管理のソリューションで、無形商材の「ソアスク」と有形商材の「モノスク」があります。

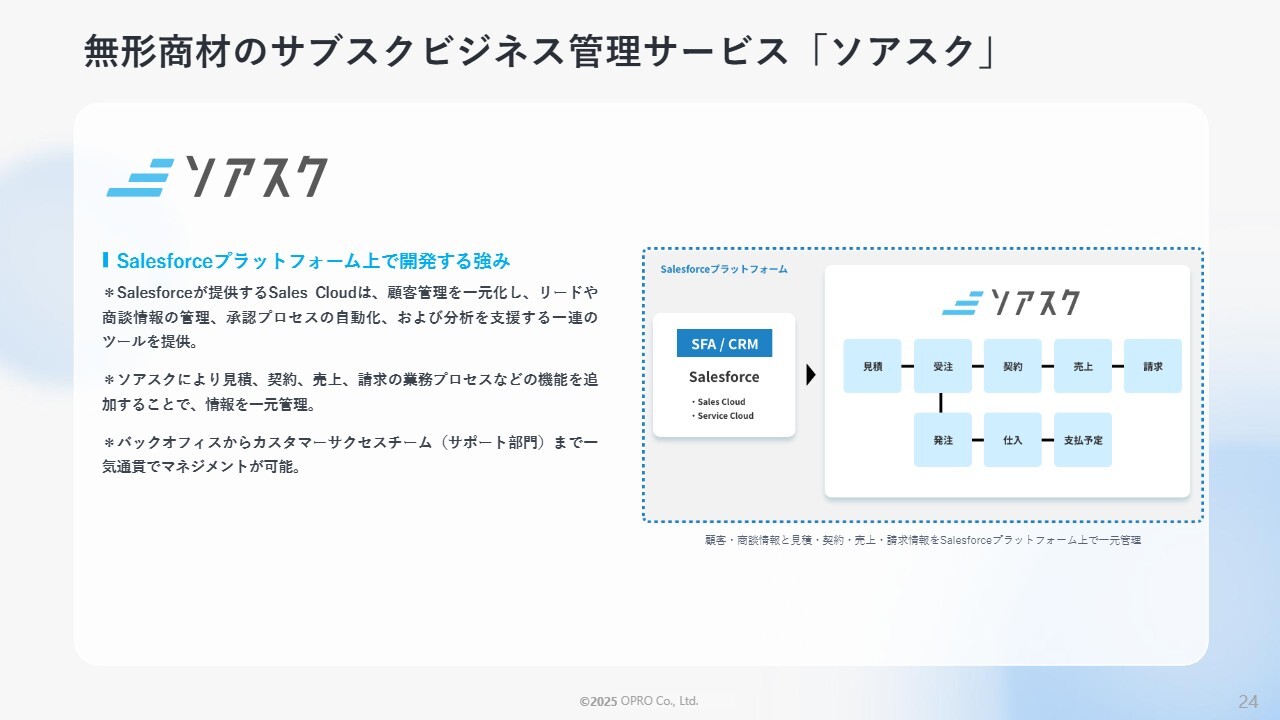

無形商材のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」

里見:サブスクビジネスは非常にプライシングが複雑です。単純にID課金であればわかりやすいのですが、例えば従量課金や、最近ではネットワーク・ファイル・ストレージの容量課金や時間など、さまざまなものがあります。

そのような多様なプライシングにしっかり対応できていることが重要になります。また、サブスクビジネスは基本的にお客さまに長くご利用いただくサービスのため、契約管理が非常に大事です。「ソアスク」は、単に請求や受注ができるだけではなく、お客さまにしっかり寄り添うための契約管理が実装できています。

無形商材のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」

里見:お客さまに長くご利用いただくための仕掛けとして、「ソアスク」は「Salesforce」と連携しており、これが大きな強みとなっています。なぜなら、「Salesforce」はCRM、いわゆる顧客管理が可能なソリューションのため、バックオフィスの「ソアスク」をセットでご利用いただくことで、営業やマーケティングの現場からバックオフィスまで一気通貫で管理できるからです。

「ソアスク」は、契約管理の際にサポートメンバーがお客さまにしっかりと寄り添って対応できる、いわゆるカスタマーサクセスをしっかり管理できます。これらを一気通貫で管理できるツールとなっています。

無形商材のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」

里見:データの一元管理には、やはりAIが最も効果的です。「ソアスク」はこれらの情報をもとに、お客さまの状況をAIで管理できます。例えば、解約防止に役立ったり、アップセルのアラートを鳴らすなど、自動的に賢く提供することも強みの1つです。

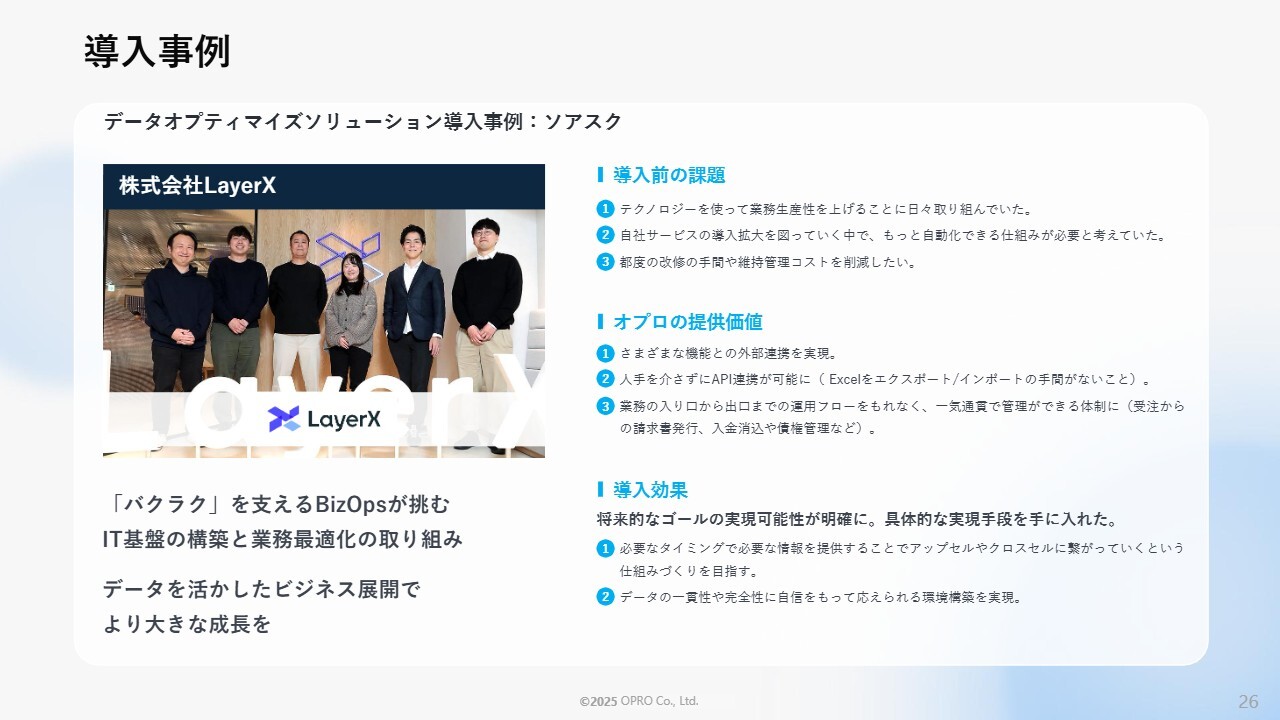

導入事例

里見:「ソアスク」の導入事例です。株式公開はまだされていませんが、LayerX社というユニコーン企業にご導入いただきました。「バクラク」というサービスを中心に展開しており、「ベンチャー企業の雄」と言われる企業です。

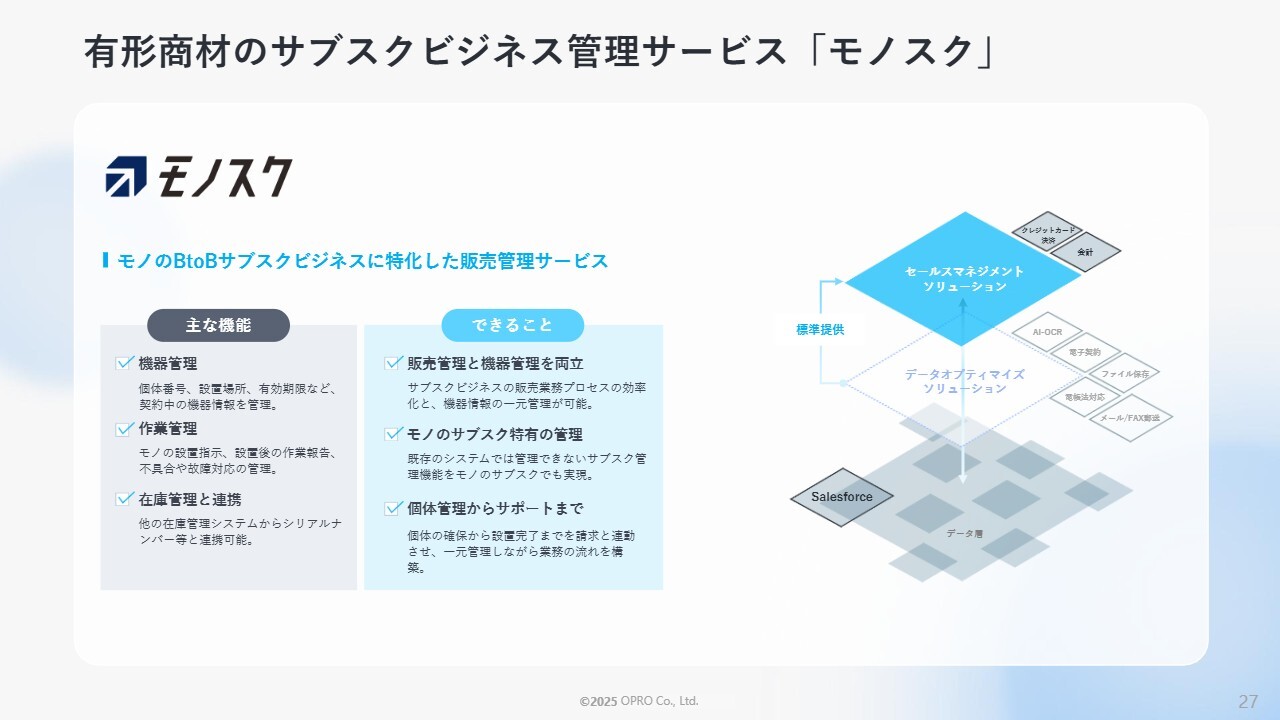

有形商材のサブスクビジネス管理サービス「モノスク」

里見:「モノスク」は、基本的に「ソアスク」の機能にプラスしてモノの管理をします。モノの管理はけっこう大変です。形があるモノのデリバリーやメンテナンスをしたり、消耗品があれば補充をする必要があります。「モノスク」には、そのような情報をしっかり吸い取り、自動的に提供していく仕掛けがあります。

有形商材のサブスクビジネス管理サービス「モノスク」

後ほどMTG社の事例をご紹介しますが、機械にIoTの通信用チップを取りつけ、そこから稼働状況を吸い上げています。この他、消耗品やメンテナンス情報をもとに、請求だけでなくメンテナンスやデリバリーなどを一気通貫で対応することもできます。

増田:故障の予兆などもわかるということですか?

里見:おっしゃりとおりです。さらにAIを使えば、故障を未然に防ぐといったことにも対応できます。お客さまが自分で消耗品をオーダーするのではなく、自動的に配送する仕掛けにすることもできます。

導入事例

里見:それを実現しているのがMTG社です。MTG社は「SIXPAD」という筋肉を鍛える製品を扱っている日本の総代理店です。「ReFa」のシャワーヘッドはご存じですか?

増井:知っています。

里見:MTG社は「ReFa」のシャワーヘッドを販売しています。ホテルや高級美容室にある大きなシャワーヘッドの水圧は、民生用の20倍あるそうです。「ReFa」の戦略にはコンシューマー向けと事業者向けの2つがあり、このうち事業者向けでは、ホテルや高級美容室に「ReFa」を無償で設置し、ご使用いただいた分を課金するという戦略を取っています。

メンテナンス情報や交換情報をすべて吸い上げ、消耗品がなくなったら自動的に配送したり、担当が交換に行くというサービスを提供したことで、売上が非常に伸び、ご評価いただいています。ちなみに、「ReFa」の業務用シャワーヘッドは、私も一度体験してみたいと思っています。

増井:人員があまり必要ないということになりますね?

里見:従量課金でご使用いただいた分だけ課金しているため、いわゆる固定費がかからず、店舗側も導入しやすいのです。使用した分だけということで、店舗からすれば変動費になるため、ビジネスが流行らなくてもコストが発生しないという強みがあります。業務用「ReFa」を使用されたお客さまがコンシューマー向けの「ReFa」製品を購入する場合もあります。

このように、すばらしいビジネスモデルが構築されています。

3つの強み

里見:競合優位性についてご説明します。当社は、「パートナーとの協業体制」「顧客ニーズ把握力と製品アップデート力」「柔軟な価格戦略」の3つを強みとしています。

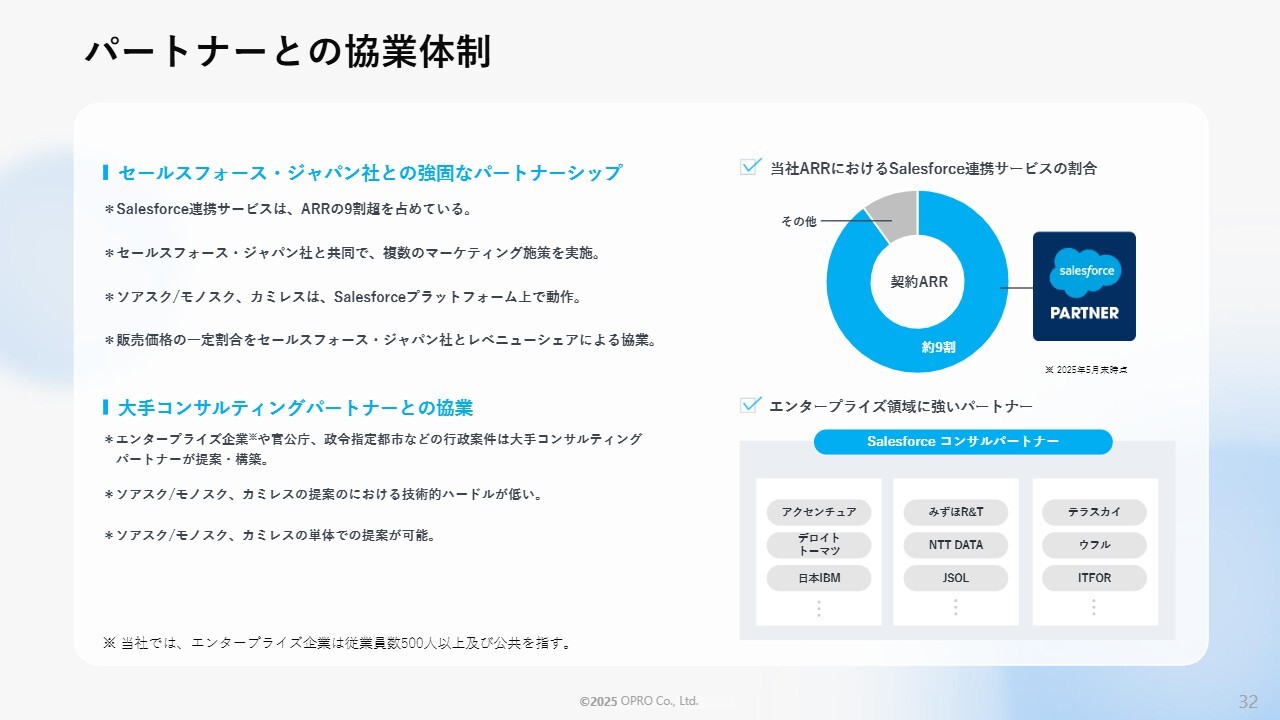

パートナーとの協業体制

里見:パートナーとの協業体制についてご説明します。当社の売上の約9割が「Salesforce」に関連しています。「ソアスク」「モノスク」「カミレス」は「Salesforce」のプラットフォーム上で開発しており、セールスフォース・ジャパン社との関係はマストになりますが、しっかりとした関係を結んでいます。

セールスフォース・ジャパン社と強い関係を持つことができれば、大手コンサルティングパートナーとも協業しやすくなります。なぜなら、大手コンサルティングファームはセールスフォース・ジャパン社の非常に大事なパートナーだからです。アクセンチュア社、デロイト トーマツ コンサルティング社、日本IBM社、富士通社といった大手コンサルティングパートナーとお付き合いできることも、強みの1つです。

パートナーとの協業体制

里見:今年の前半に、「Salesforce Japan Partner Award 2025」を受賞しました。「Award 2025」となっていますが、2024年度の結果です。「Industry of the Year - Government & Public Sector」を2年連続で受賞しました。

基本的に、当社のようなサービスを提供する企業と、コンサルティングを行うパートナー企業の2社が表彰されます。当社はサービス提供で表彰いただき、コンサルティングではデロイト トーマツ コンサルティング社が受賞されました。

スライドの画像に私と一緒に写っている方は、セールスフォース・ジャパン社のアライアンスのトップである浦野氏です。25年ほどセールスフォース・ジャパン社で働かれていて、当社の最初の営業担当者です。今でも昔話に花が咲きます。

パートナーとの協業体制

里見:「帳票DX」はいろいろなSaaSサービスと連携しており、共同でマーケティングができることも強みの1つです。電子契約や保管、会計、決済などで連携できています。

増井:「帳票DX」は「SAP」との連携もメインになっていくのですか?

里見:後ほどご説明しますが、当社はエンタープライズを狙う戦略を掲げています。このため、「SAP」とはこれからしっかり手を組んでいこうと思っています。

「SAP」は「BTP」というソリューションでいろいろなサービスと連携していく予定ですが、当社は「BTP」をセットで提供できるビルドパートナーに選定されています。帳票ベンダーでは、当社しか認定されていません。

増井:たくさんあるのかと思ったのですが、そうでもないのでしょうか?

里見:はい。やり方が少し違うため、また機会があればご説明できればと思います。

増井:今日はまんべんなくご紹介いただこうと思っていますので、またぜひお願いします。

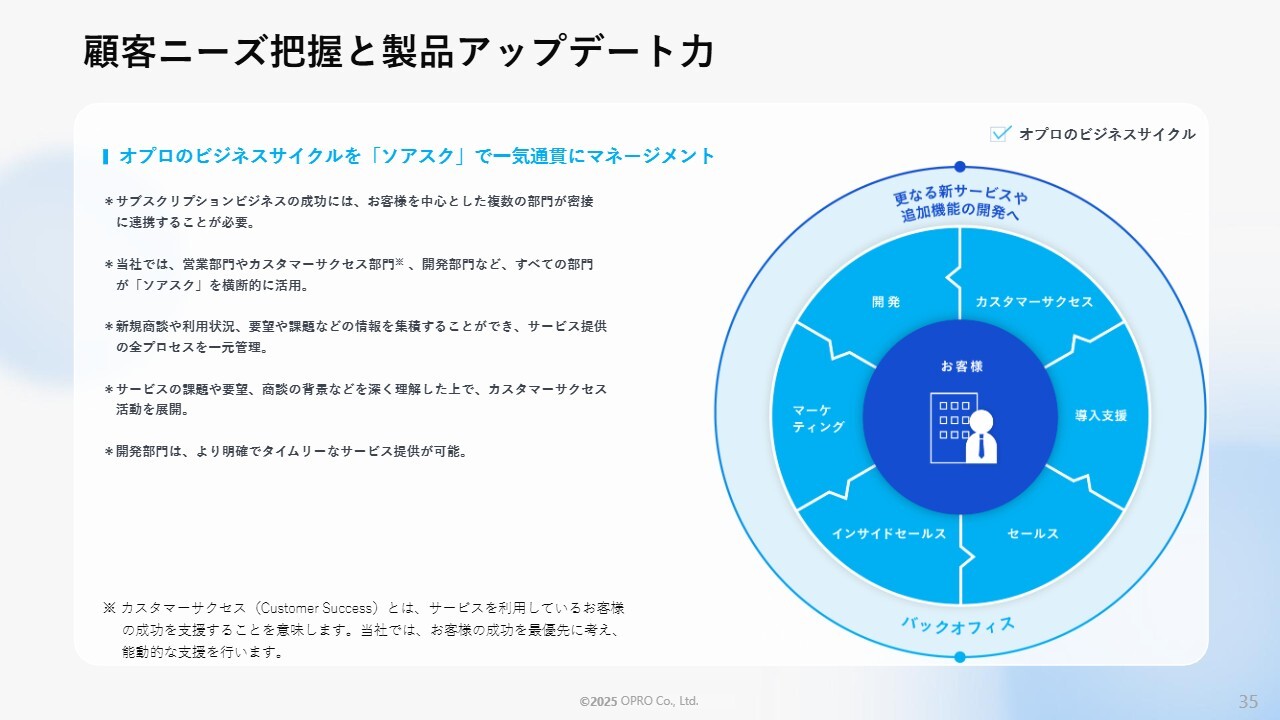

顧客ニーズ把握と製品アップデート力

里見:2つ目は、顧客のニーズをしっかり把握できることと、製品のアップデート力があることです。これは単純に言うと「『ソアスク』をしっかり使っている」ということです。

当社は「ソアスク」で、お客さまとの商談のスタートから契約、導入、そして導入後のお客さまの状況まで、一気通貫で管理しています。そのため、カスタマーサクセス活動が非常に行いやすく、その情報をもとにした解像度の高い開発ができます。年に3回あるいは4回、お客さまのRequirementに合わせた拡張をしっかり行っていることが、強みの1つです。

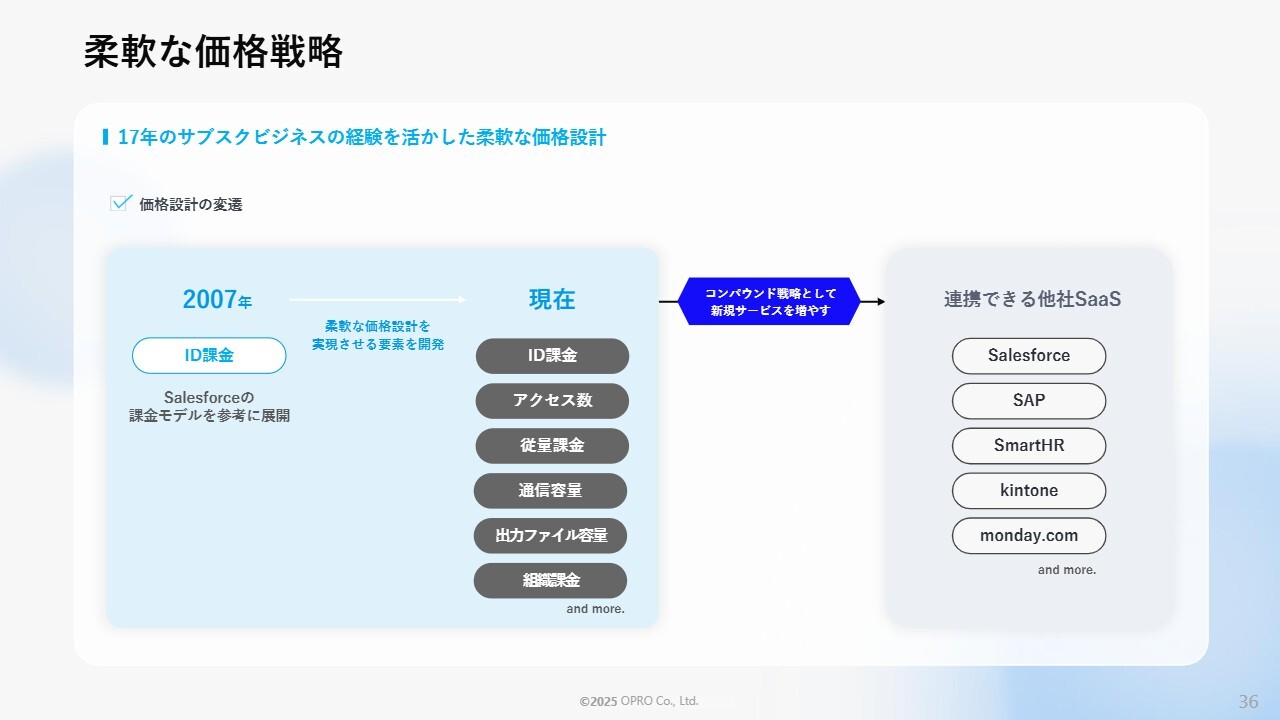

柔軟な価格戦略

里見:3つ目は、柔軟な価格戦略です。スライドは「帳票DX」の例になります。当社には17年のサブスクビジネスの経験があり、課金に対するいろいろなパラメーターを持っています。これを自由に組み合わせ、柔軟な価格設計を実現しています。「Salesforce」「SAP」「SmartHR」「kintone」など、それぞれのソリューションに合わせたプライシングができる点が強みです。

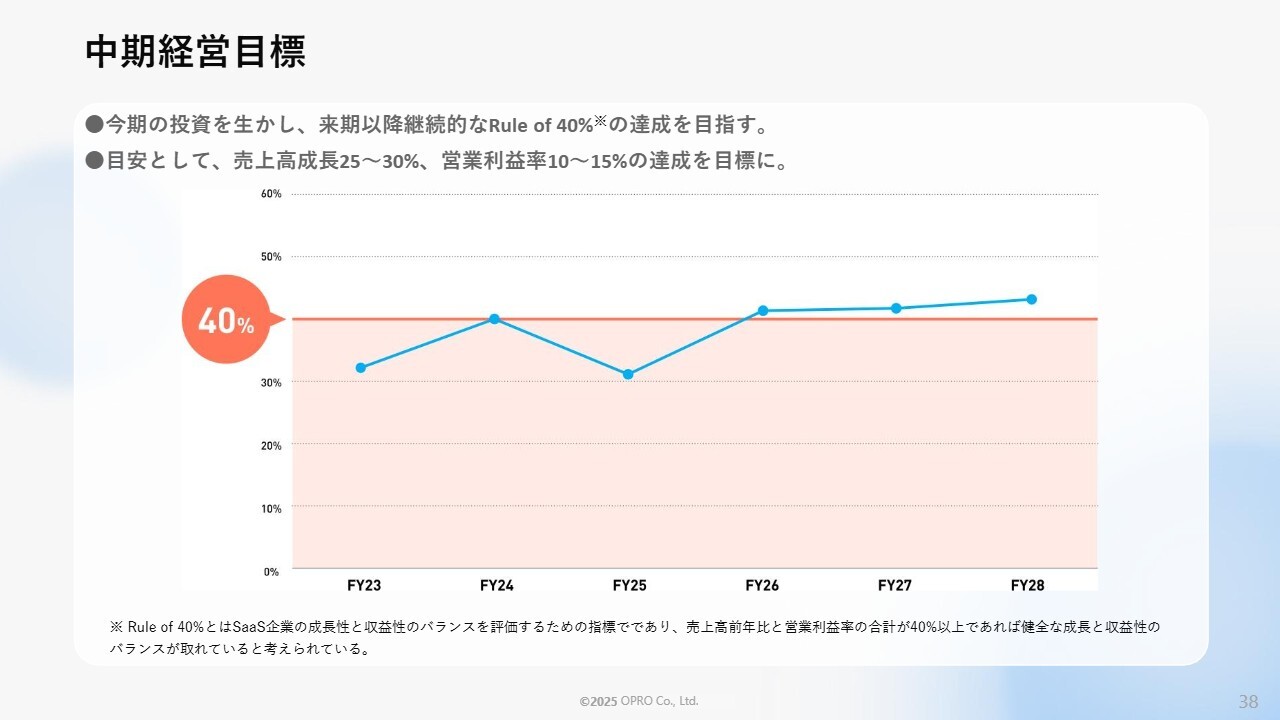

中期経営目標

里見:中期経営目標及び成長戦略についてご説明します。まず、当社は継続的な「Rule of 40%」の達成を目指しています。「Rule of 40%」はSaaS企業の1つの目安で、売上高成長と営業利益率の合計が40パーセント以上あることが基準といわれています。当社は売上高成長25パーセントから30パーセント、営業利益率10パーセントから15パーセントの達成を1つの目標として取り組んでいきたいと思っています。

ただし、2025年11月期は「投資の年」と決めており、あらゆる投資を行っています。一例を挙げると、公共向けの大型案件を受注するために政府から認定される制度「ISMAP」については、すでに5月末に申請が完了しており、現在はIPAによる審査を受けています。「ISMAP」に登録されると、中央省庁の大型案件に参入できるようになりますので、しっかりと進めていきたいと考えています。

それ以外にも、AI Native Companyになるために、社内にAIのソリューションをしっかりと入れ込んでいます。それらの投資をしっかりすることによって、「Rule of 40%」を達成していきたいと思っています。

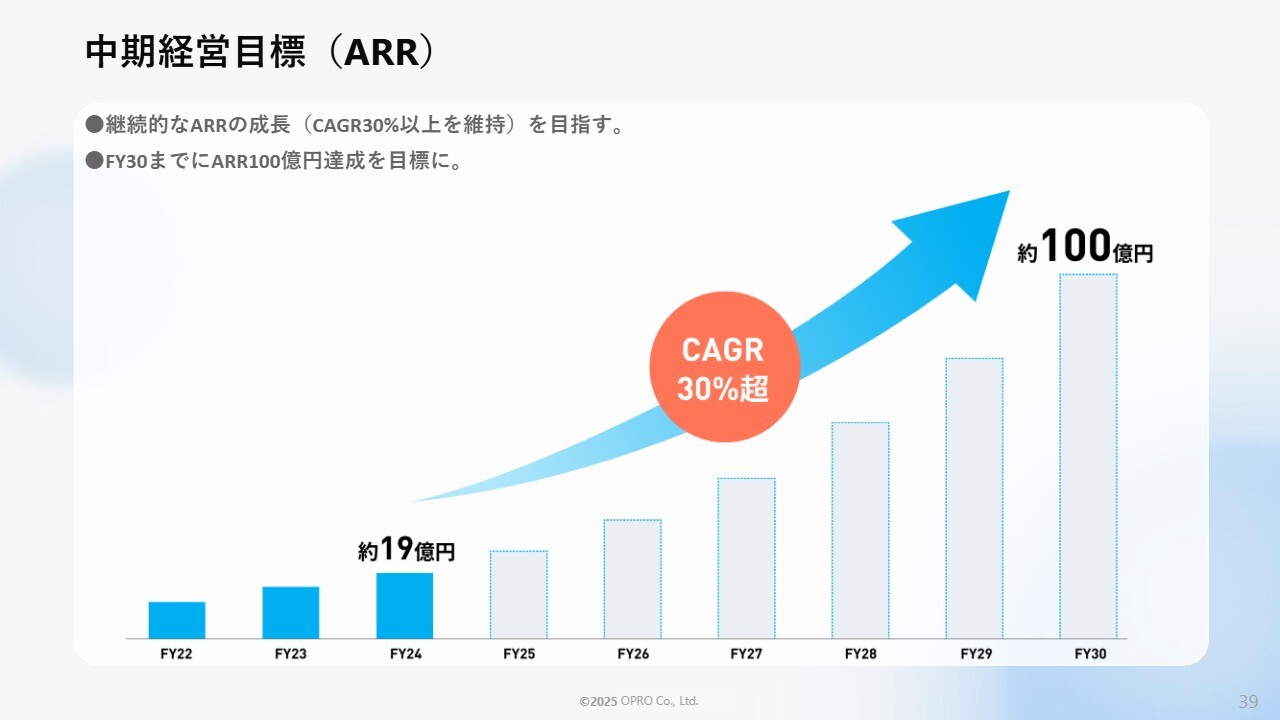

中期経営目標(ARR)

里見:もう1つの目標はARR(年間経常収益)です。平均成長率(CAGR)30パーセント以上を達成できれば、2030年11月期にはARR約100億円を実現できます。「グローバルのSaaS企業はARR100億円がスタート」と言われているため、ここにこだわっています。

増井:スタートが非常に高いですね。

里見:はい、日本ではまだ数社です。ARR100億円に早く到達することが非常に大事ですので、2030年11月期になんとか達成したいと考えています。

3つの成長戦略

里見:これらの目標を達成するための成長戦略として、「エンタープライズ市場の開拓」「人材領域」「収益基盤の多様化」の3つを掲げています。

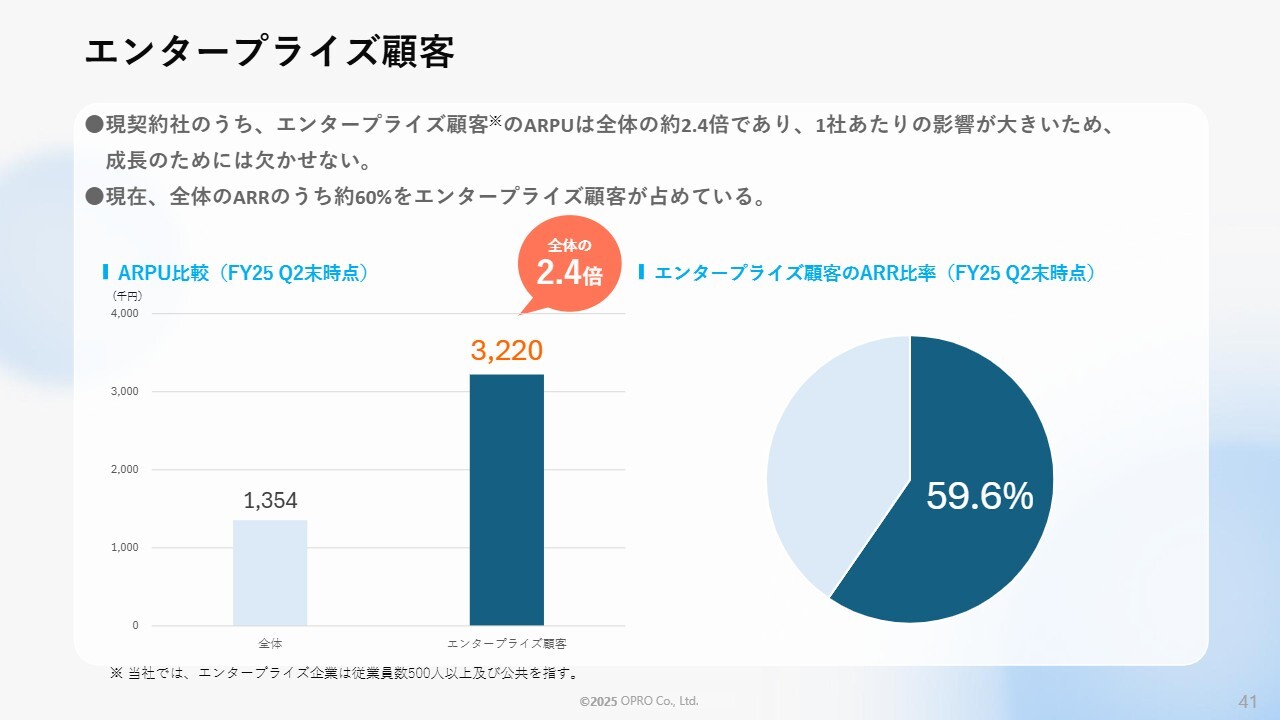

エンタープライズ顧客

里見:1つ目のエンタープライズ顧客についてです。ARPU(1社あたりの平均のARR)約130万円に対して、エンタープライズのお客さまは約320万円、約2.4倍です。現在は売上構成の約6割がエンタープライズのお客さまのため、ここをしっかり増やすことがARR100億円を目指す上で最短の道だと考えています。

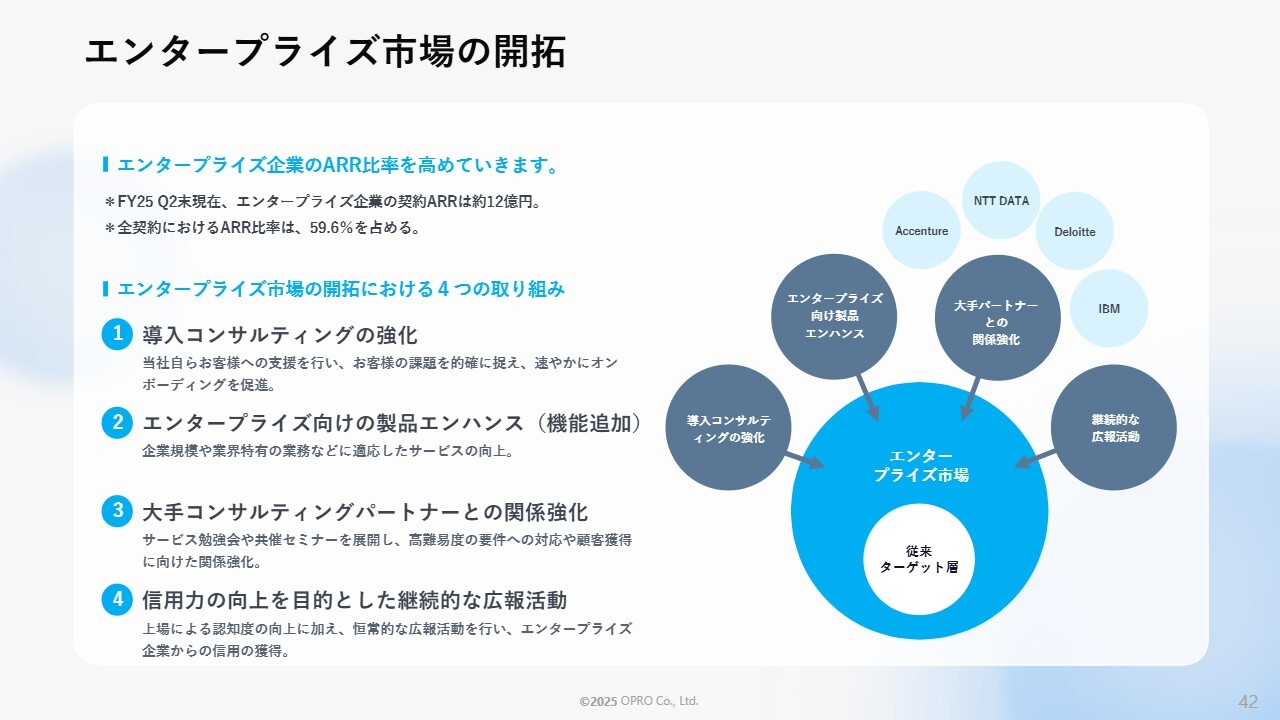

エンタープライズ市場の開拓

里見:エンタープライズ市場の開拓として、大手のパートナーであるアクセンチュア社、デロイト トーマツ コンサルティング社としっかり手を組んで進めていきます。

一方、ある程度の規模のお客さまに対しては、当社が直接対応したいと思っています。そのために、当社自身で導入コンサルティングができる体制を構築しました。この事例として、大田区「学童保育オンライン申請システム構築業務委託」では当社が直接入札に参加し、受注しました。

エンタープライズのお客さまに対しては、製品のエンハンスが非常に重要なため、しっかり取り組んでいきたいと考えています。特にAI関連は喫緊の課題で、社内でもしっかりと対応していきます。

このほか、お客さまやパートナーさまの信用を勝ち得るために、ユーザー事例など適切な広報活動をしっかりと行っていきたいと考えています。

人材領域

里見:2つ目の人材領域としては、新サービス・機能追加開発のための開発人員の増員、コンサルティング領域の人材の増員、カスタマーサクセス人材の増員、マーケティング・営業人材の増員を行っていきます。これらに加え、AIの活用にもチャレンジしています。AIの活用によって業務効率と品質を向上していくことも今期の投資の1つと捉えており、着実に進んでいます。

AIを「会社全体で使用するAI」と「それぞれの部門で使用するAI」の2つのカテゴリに分けて導入を進めており、すでに開発側はうまくいったと考えています。今後は開発のスピードを上げていき、営業の現場にもAIを導入することでさらに効率を高めていきます。

なお、中長期での人材採用計画については、来期から少し見直そうと考えています。

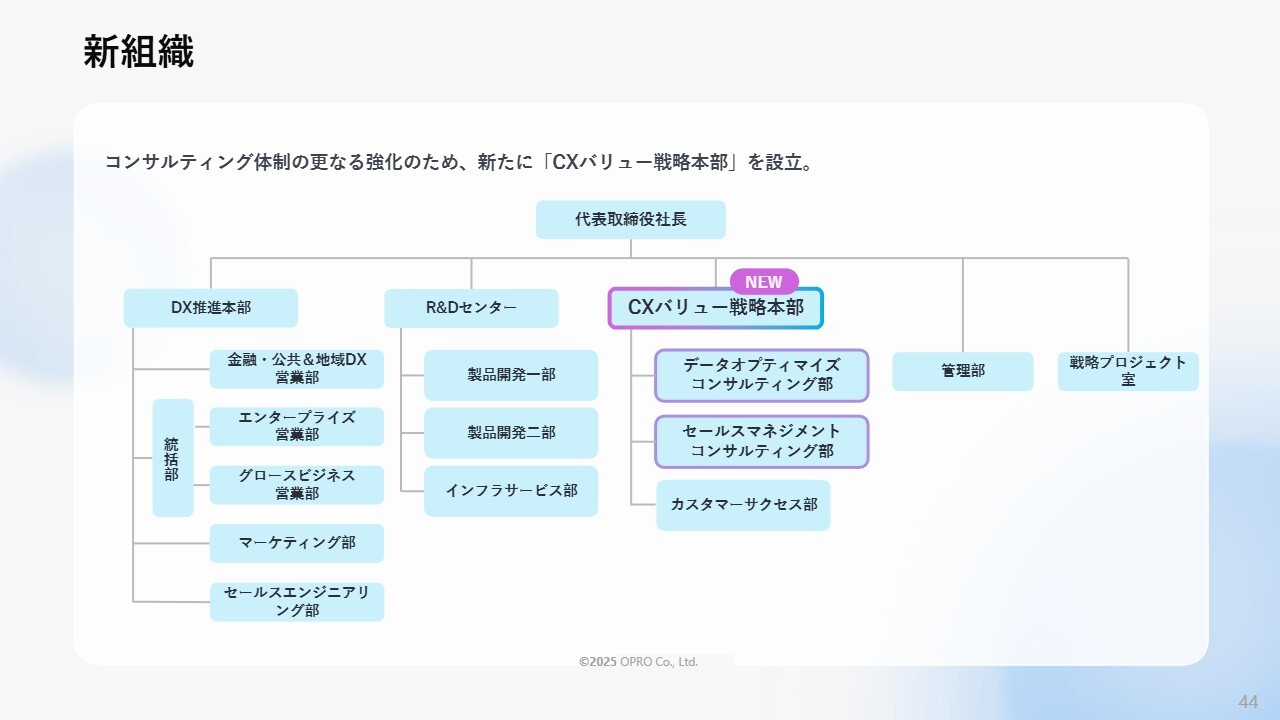

新組織

里見:スライドのピンク色で囲んだ部分はCXバリュー戦略本部(カスタマーエクスペリエンスアンドバリューストラテジー本部)という新組織で、コンサルティングやカスタマーサクセスを提供する部門です。CXバリュー戦略本部によって大田区の業務委託を受注できました。

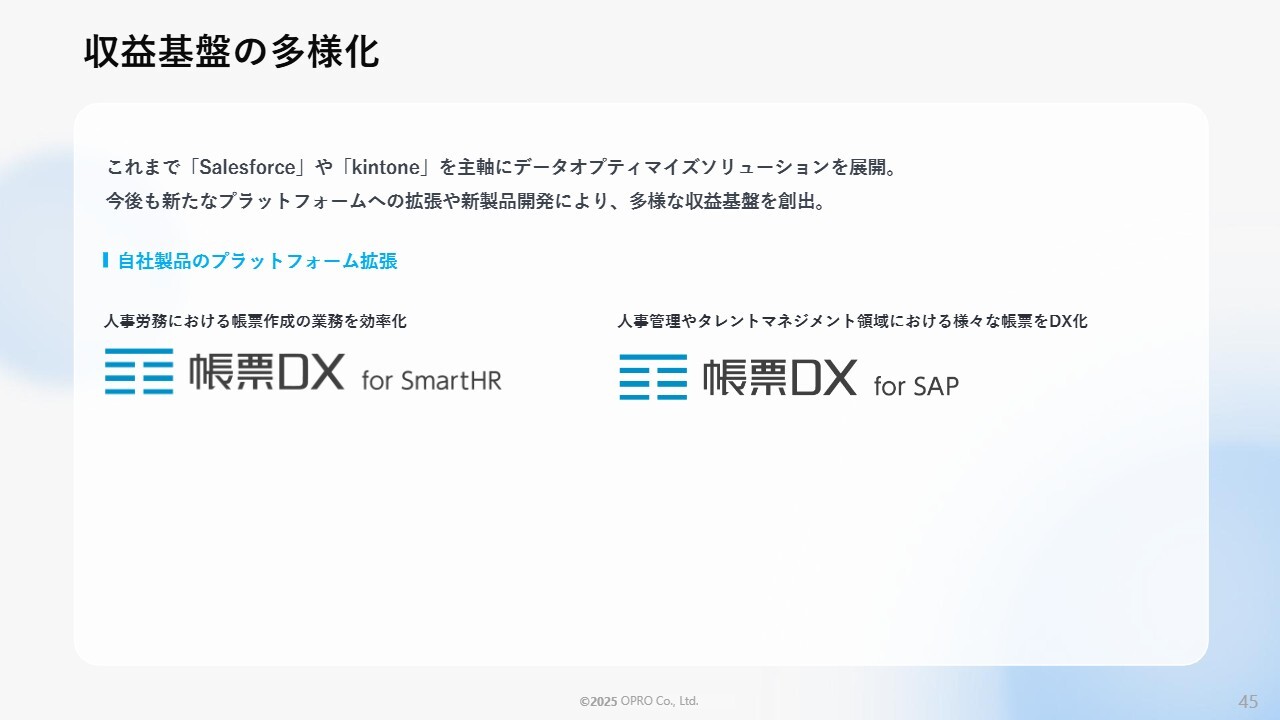

収益基盤の多様化

里見:3つ目の収益基盤の多様化についてです。「帳票DX for SmartHR」は「SmartHR」向けのソリューションです。これは「SmartHR」に合わせた安価なプライシングで提供する仕掛けとしています。「帳票DX for SAP」は、「SAP」に合わせたプライシングで対応しています。

スライドには記載していませんが、当社はOEMも積極的に行っており、OEMによる収益基盤の多様化を考えています。当社のOEMで最も大きなパートナーは弁護士ドットコム社と、同社と同規模の金額でシナプスイノベーション社です。直近でも当社の製品を扱っていただくパートナーが何社か増えましたので、機会があればご紹介します。

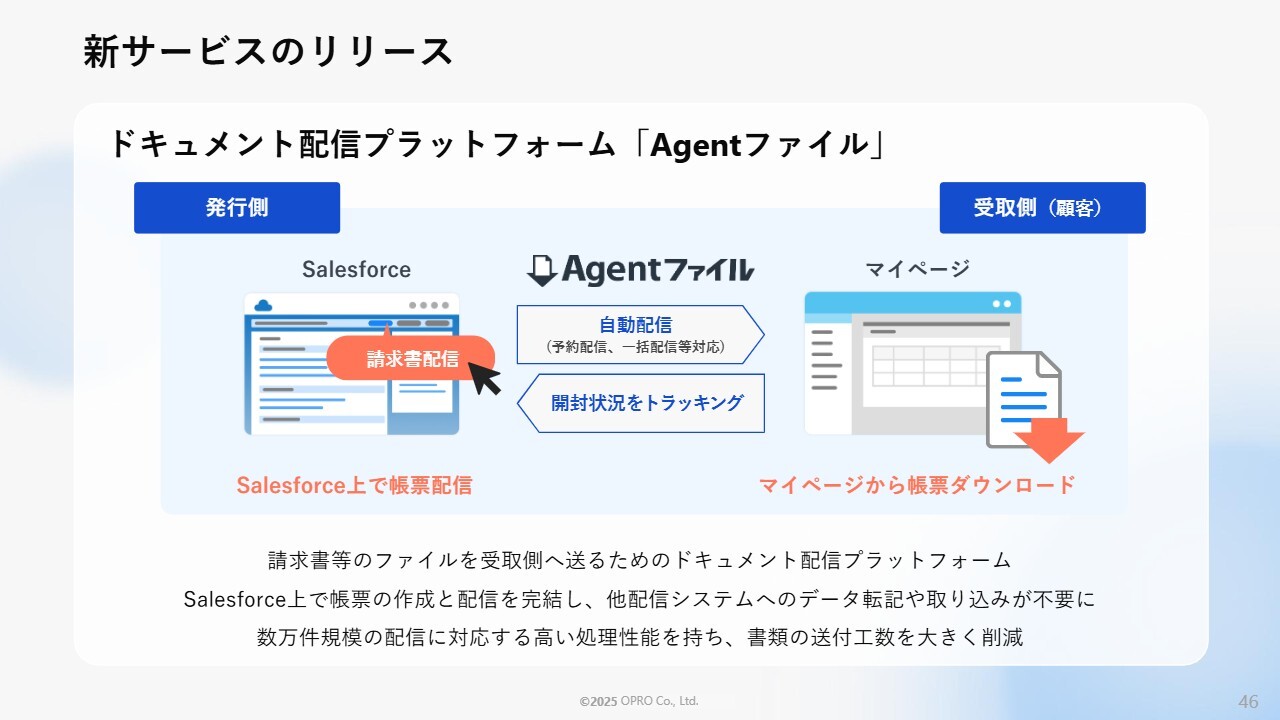

新サービスのリリース

里見:新サービスのリリースについてです。当社は基本的に、現在のサービスを拡張していく方針ですが、単なるバージョンアップのエンハンスだけではなく、その使途として「Agentファイル」をリリースしました。「Agentファイル」は「Salesforce」に特化したもので、簡単に言うと「楽楽請求」と同様のサービスです。

「楽楽請求」は非常にレッドオーシャンですが、「Salesforce」で見るとまだまだチャンスがある領域のため、請求書などの文書を配信するソリューションを展開していきます。

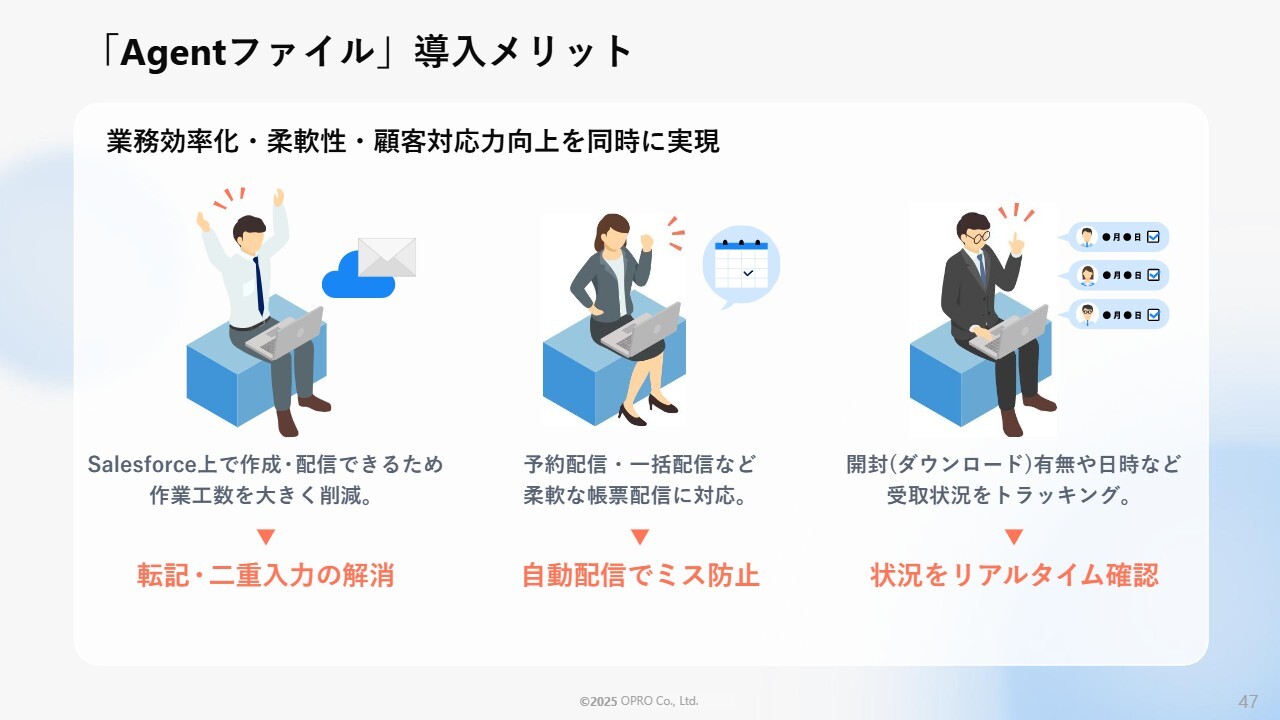

「Agentファイル」導入メリット

スライドで「Agentファイル」の詳細をご説明していますので、ご覧になっていただけたらと思います。

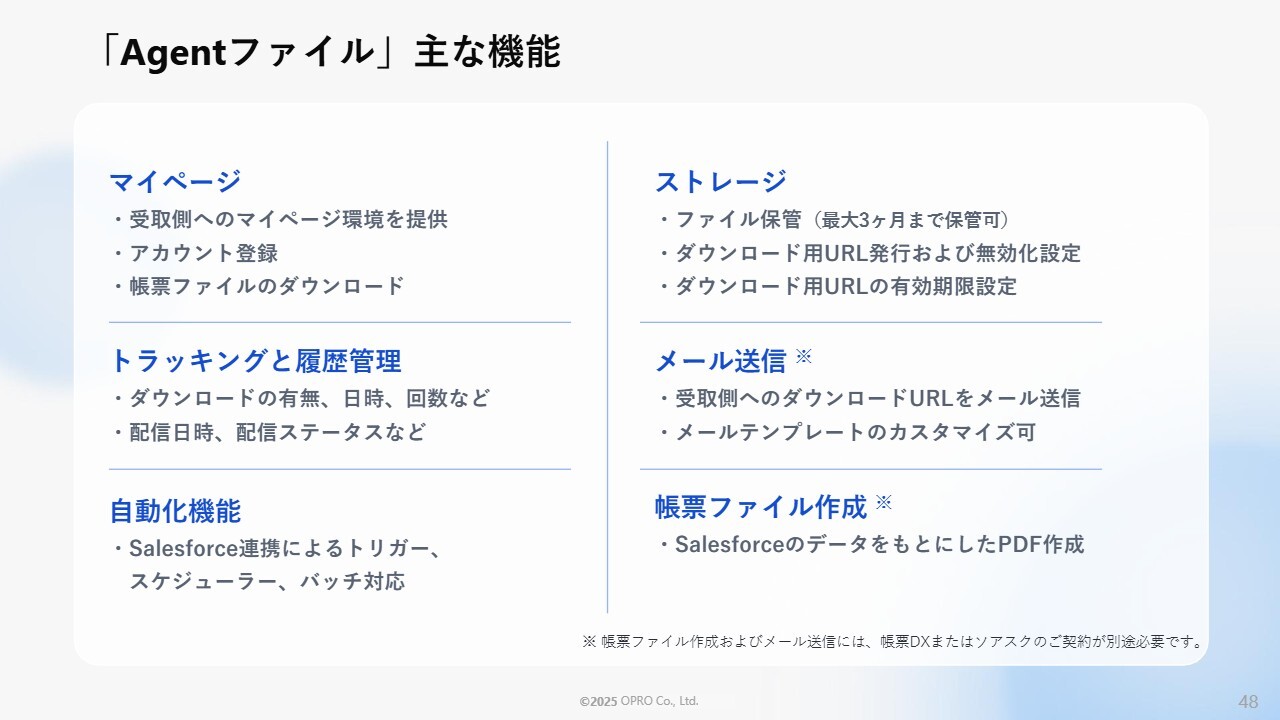

「Agentファイル」主な機能

こちらのスライドもあわせてご覧ください。

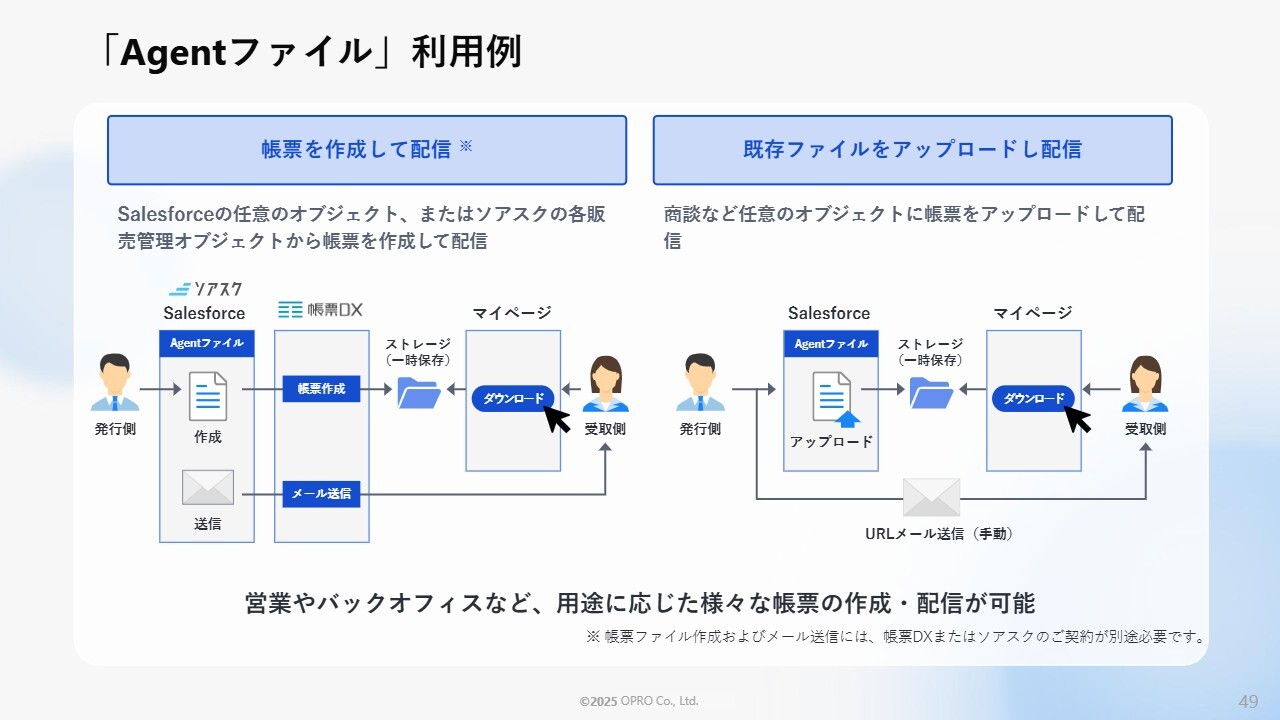

「Agentファイル」利用例

里見:「Agentファイル」の利用例です。「帳票DX」で作成した帳票をいろいろなところに配信できる他、既存のファイルも配信できる機能を備えています。

主要KPI

里見:業績見通しを簡単にご説明します。スライドは上期が終わった段階の5月末の情報です。ARRは約20億円、ARR成長率は25パーセント、契約社数は1,496社、ARPUは135万円、月次解約率は0.27パーセント、従業員数は118名となっています。

増井:契約社数が約1,500社とのことで、かなり多いと思います。今後はどのような業界や地域にポテンシャルがあるのでしょうか?

里見:当社のサービス自身がホリゾンタルなサービスのため、業種業態はあまり問いませんが、戦略としては金融・公共を「カミレス」でしっかり狙います。製造業では、まず「モノスク」です。製造業のお客さまはモノのサブスクに非常に関心があるため、注力していきたいと考えています。

最近は製造業DXや現場DXが流行しており、現場でチェックしている紙を電子化したいというニーズに「カミレス」が合致します。そのような見せ方もしていこうと考えています。

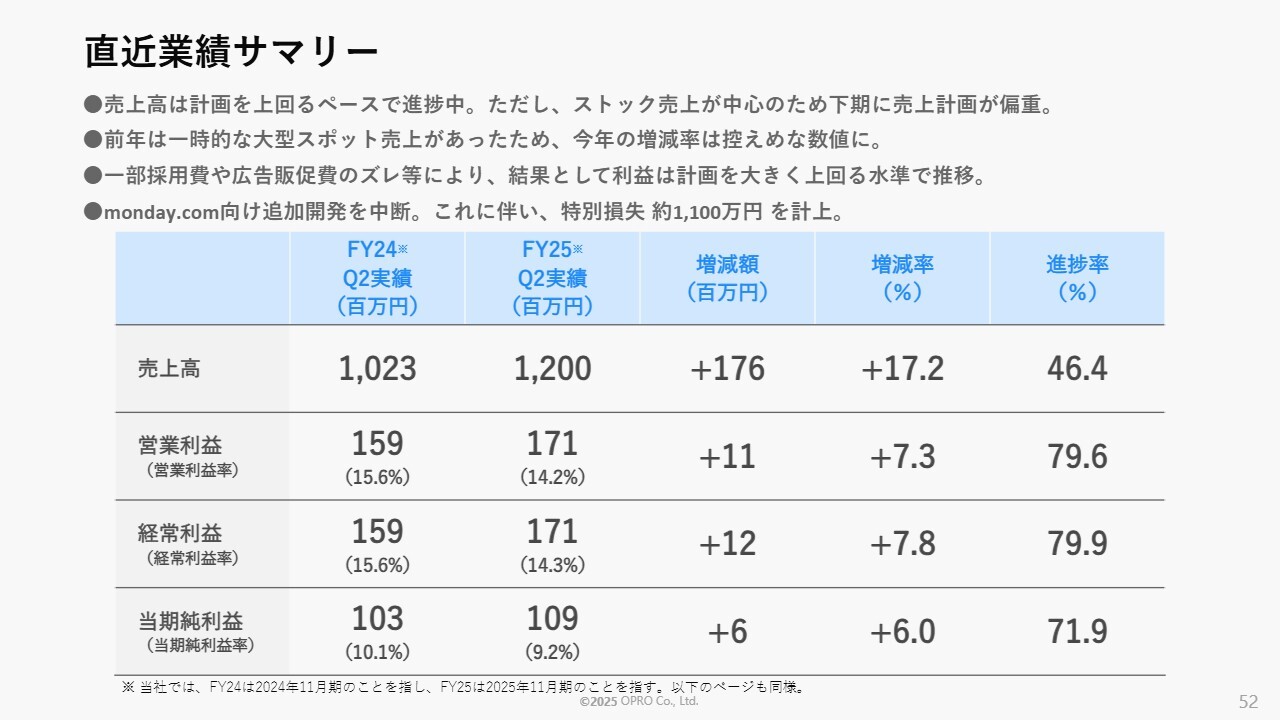

直近業績サマリー

里見:上期の業績サマリーです。売上高は12億円、増減率は前年同期比17.2パーセント、進捗率は46.4パーセントです。営業利益は1億7,100万円、増減率は前年同期比7.3パーセント、進捗率は79.6パーセントとなりました。

当期純利益は1億900万円となっており、経常利益よりも若干下がっています。これは、特別損失で約1,100万円を計上したためです。

「monday.com」は海外版「kintone」のようなソリューションで、日本でもう少し流行すると思ったのですが、残念ながらそこまではなりませんでした。また、「monday.com」の本社はイスラエルです。さまざまなことを考慮していったんストップし、特別損失で約1,100万円を計上しました。それでも進捗率は71.9パーセントとなっています。

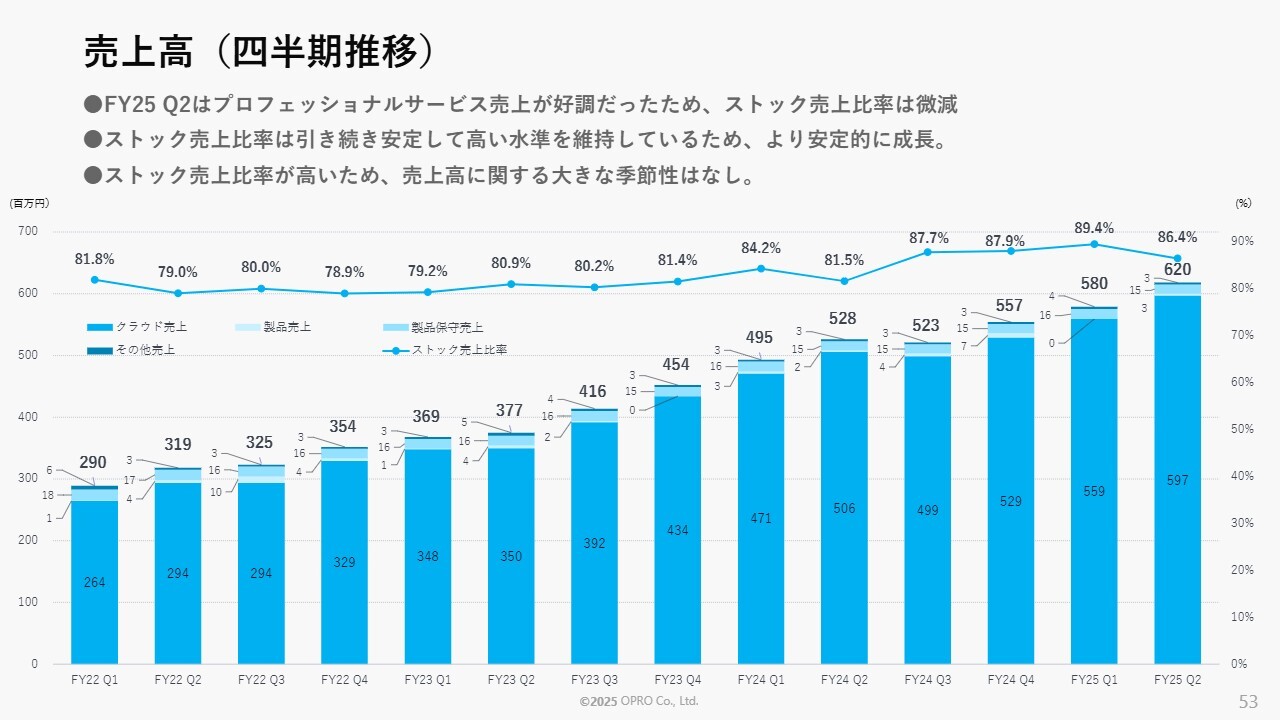

売上高(四半期推移)

里見:売上高の四半期推移です。基本的に安定的に成長していますが、ストック売上比率が若干下がっています。前四半期は89.4パーセント、第2四半期は86.4パーセントとなりましたが、コンサルティング部分の売上が増えたことが主な要因です。

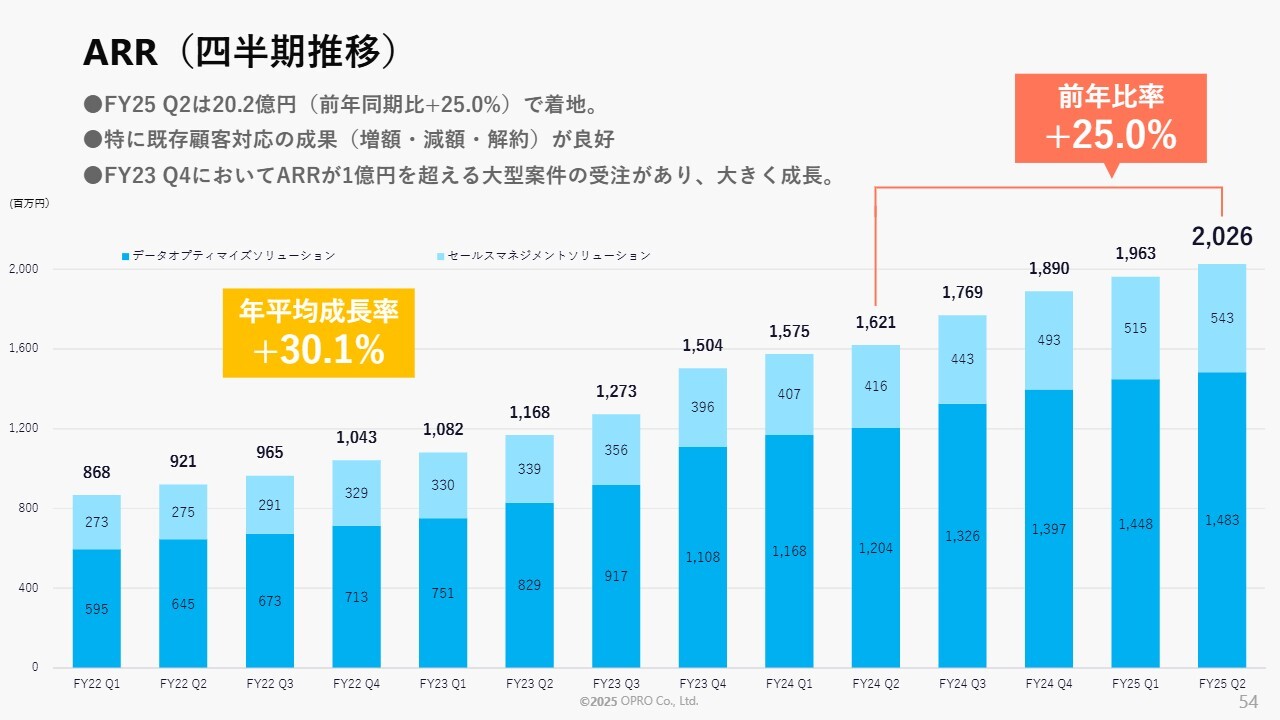

ARR(四半期推移)

里見:ARRは前年同期比25.0パーセントの成長率です。目標に対しては若干低めですが、十分キャッチアップできると考えています。なお、年平均成長率は30.1パーセントです。

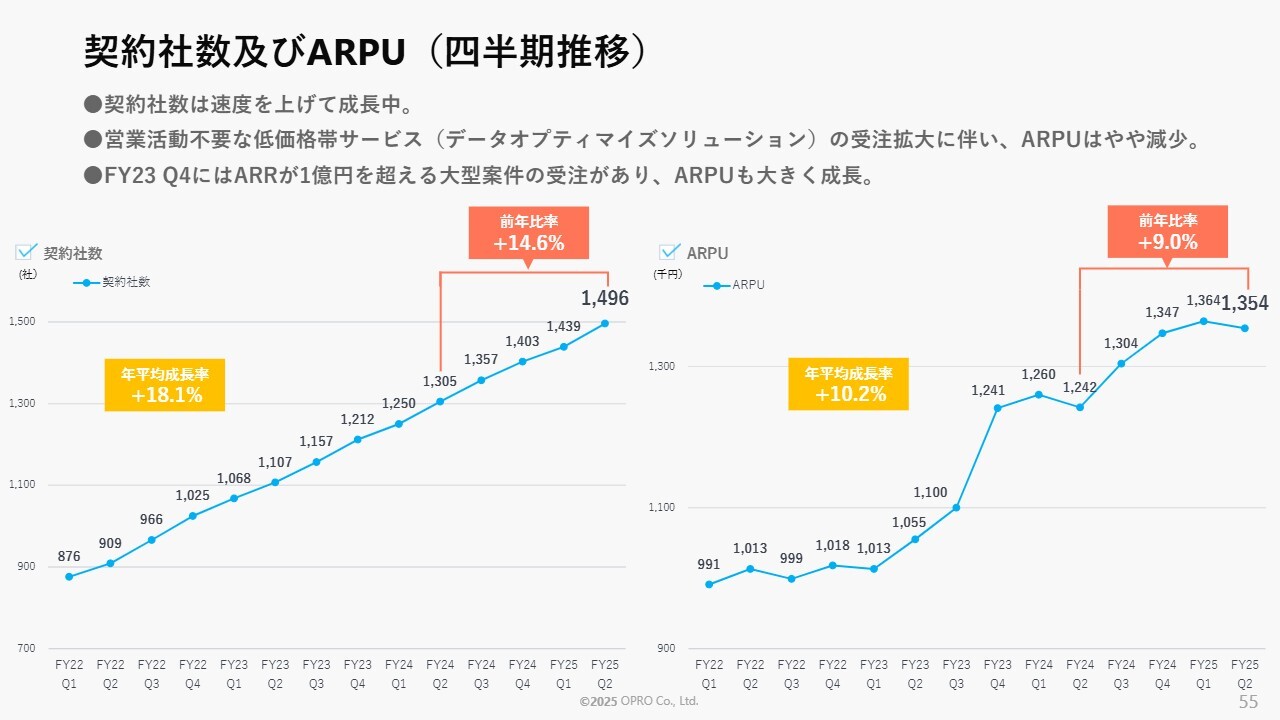

契約社数及びARPU(四半期推移)

里見:ARPU(1社あたりの平均のARR)は前年同期比9.0パーセント増となりました。直近では若干下がったように見えますが、これは「kintone」や「SmartHR」向けの安価なサービスの受注が拡大して平均が下がったためで、契約社数はしっかりと伸ばせています。

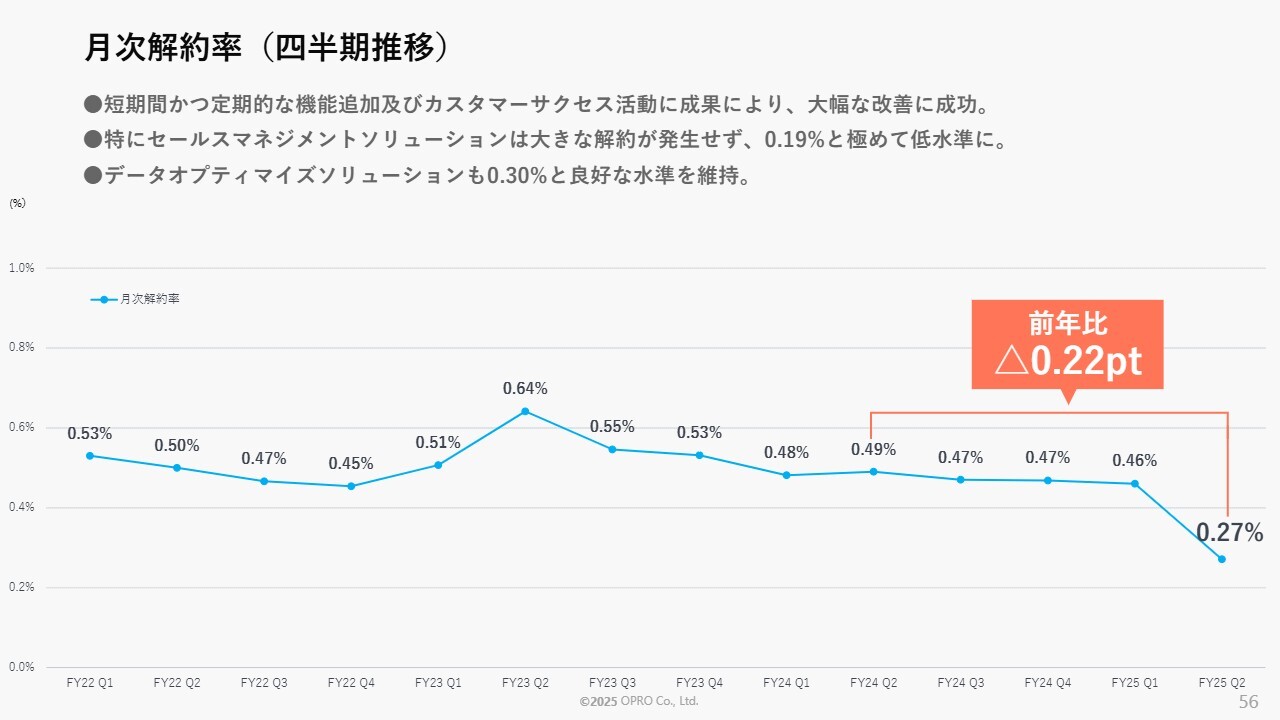

月次解約率(四半期推移)

里見:月次解約率は0.46パーセントから0.27パーセントと大きく改善しました。季節的に今年はたまたま低かったということもあり、後半で若干悪化すると思いますが、それでも0.4パーセント以上にはならないと考えています。0.3パーセント台を維持し、順調に改善していることに加え、他社と比較してもかなり低いと思っています。

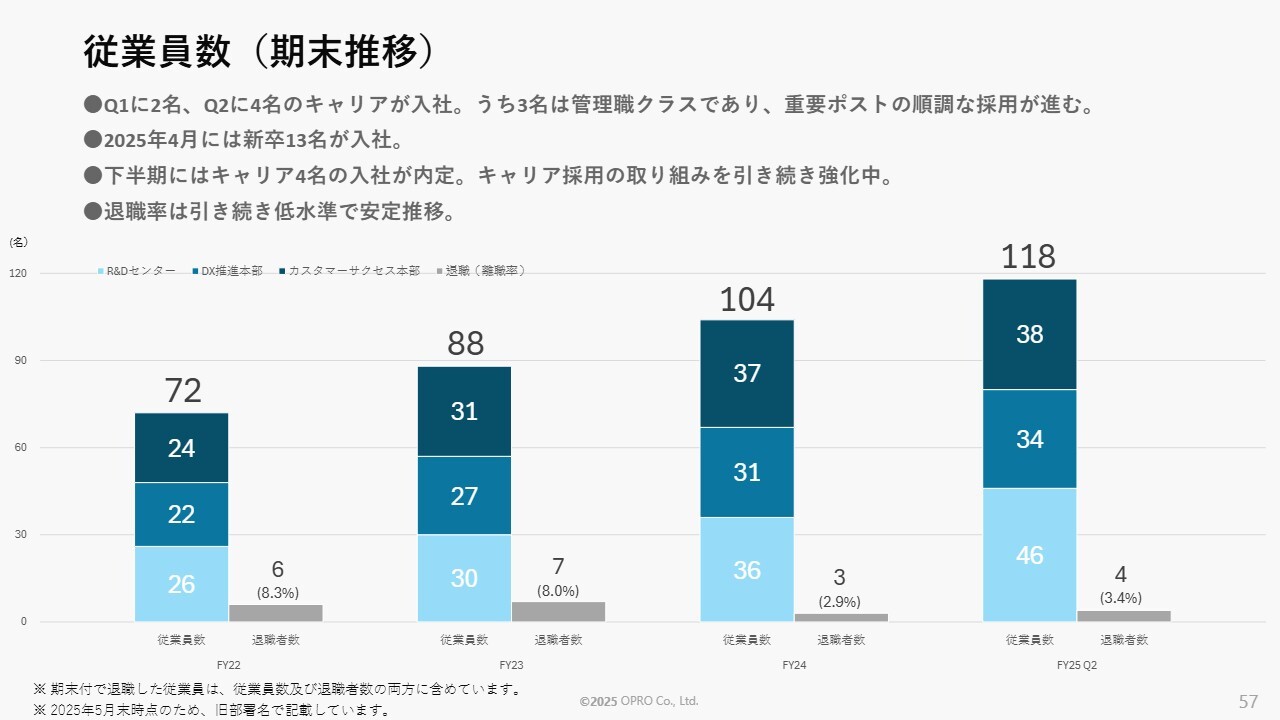

従業員数(期末推移)

里見:5月末の従業員数は118名です。退職率も低水準のため、このまま安定的に推移していけると思いますが、中期採用者数の目標を若干減らす方向でも検討しています。社内にAIを導入したことで、業務効率と品質がかなり向上するという感触を得たことから、後半はそのあたりにしっかりと投資をしていき、当社の製品にもNativeなかたちでAIを取り入れていこうと考えています。

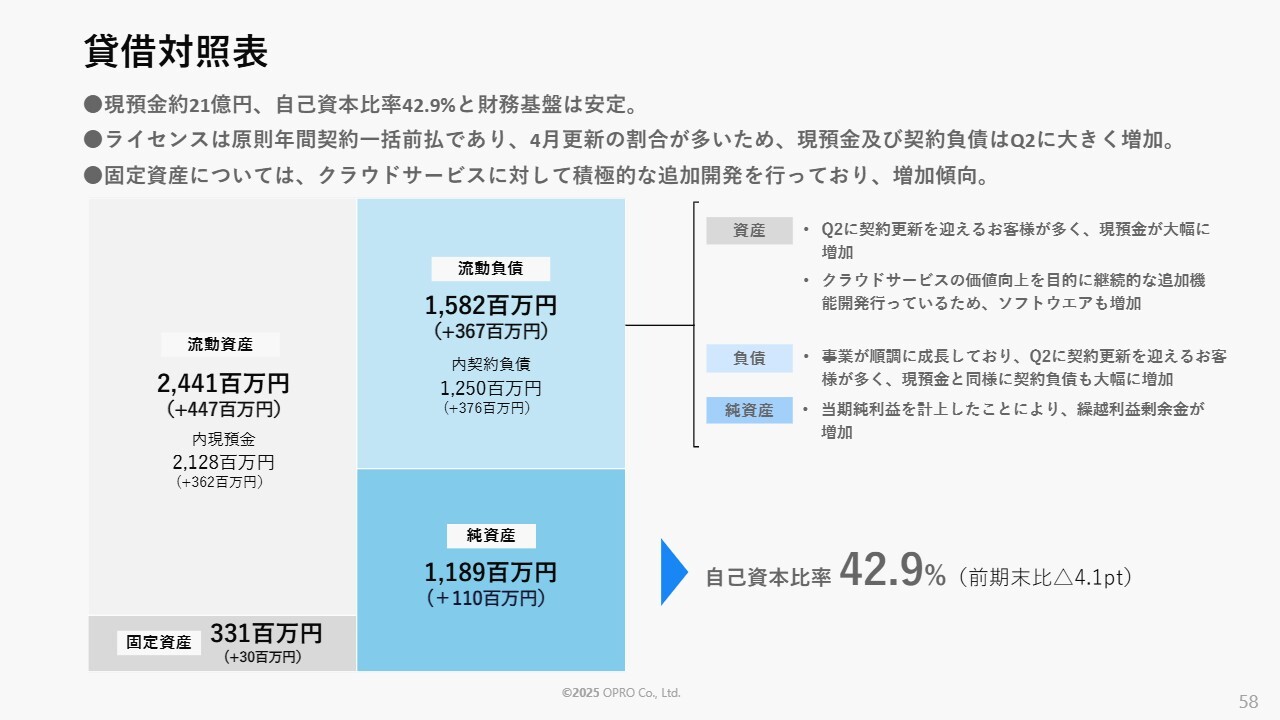

貸借対照表

里見:貸借対照表を簡単にご説明します。現預金が増えていますが、これは、当社では基本的にお客さまから1年分の費用を前払いいただくため、特に4月、5月は現金が増える傾向にあります。なお、お客さまから前払いでいただいている分は契約負債に入りますので、流動負債の契約負債も大きく伸びています。

また、利益が出ているため純資産が確実に増えています。新しい製品の開発も進めており、これは固定資産に入ります。前期末比3,000万円ほど固定資産が増えているのは、製品開発が順調に進んでいるためです。なお、現在の自己資本比率は42.9パーセントとなっています。

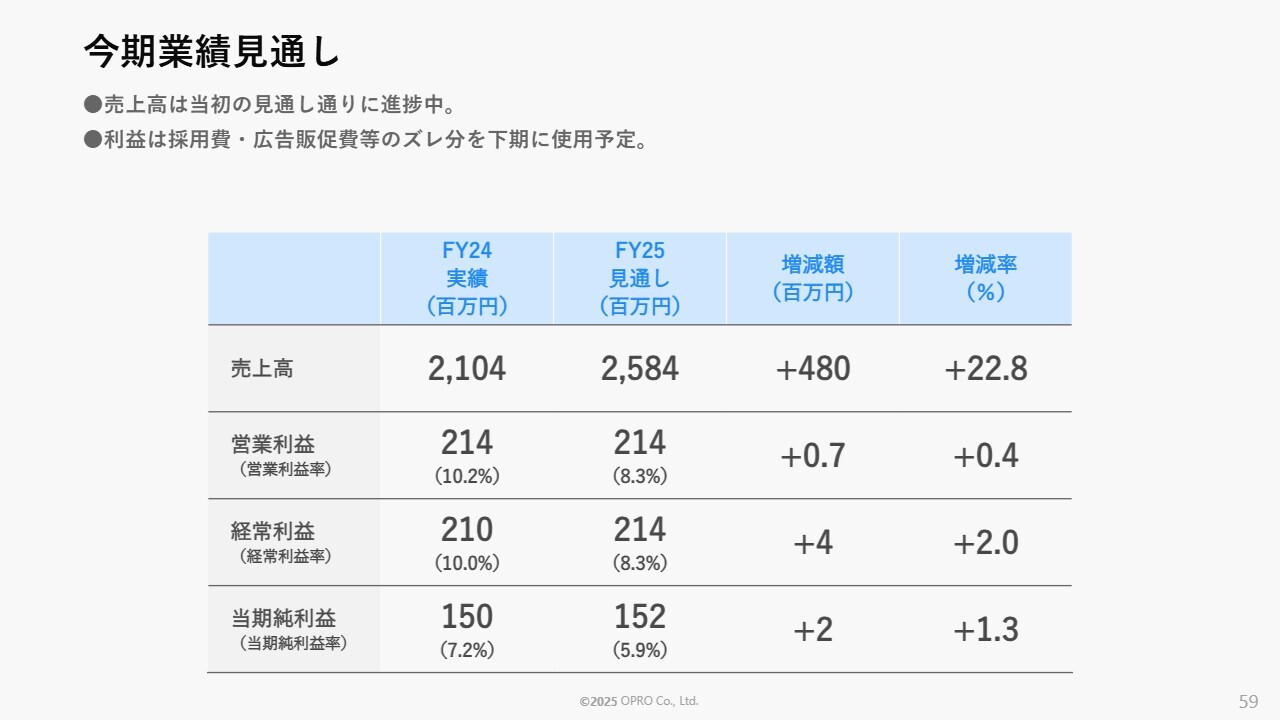

今期業績見通し

里見:今期の業績見通しです。今期は計画どおり順調に推移すると思っています。前期と比べると、経常利益及び当期純利益の水準は大きな伸びを示していませんが、今年は「投資の年」と決めていますので、しっかり投資をして来期以降に成長させていきたいと思っています。

新着ログ

「情報・通信業」のログ