【QAあり】アスマーク、生成AI活用の特許出願、SaaS化も展望 データ分析企業と業務提携し国内リサーチ事業再強化へ

エグゼクティブサマリ

町田正一氏(以下、町田):みなさま、こんばんは。株式会社アスマーク代表取締役の町田です。ただいまより、当社の2025年11月期第2四半期決算説明会を開始します。どうぞよろしくお願いします。

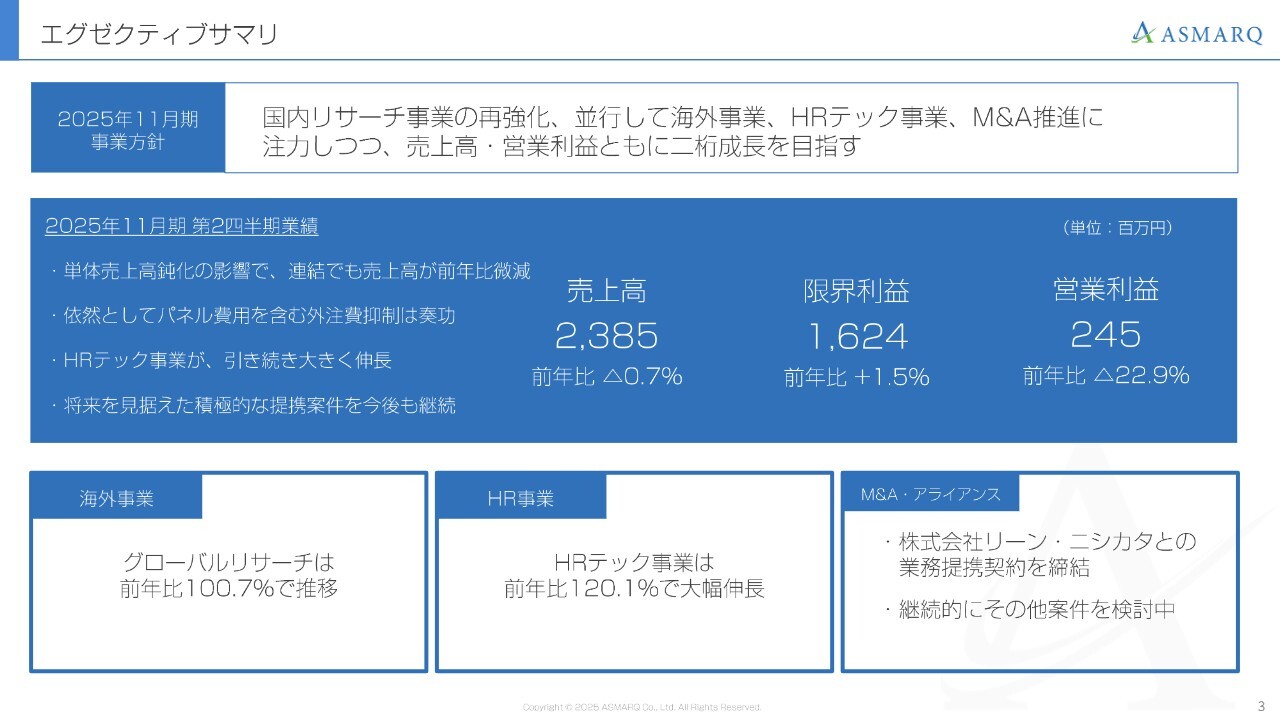

まず、事業全体についてのまとめです。今期は期初に事業方針として、「国内リサーチ事業の再強化、並行して海外事業、HRテック事業、M&A推進に注力しつつ、売上高・営業利益ともに二桁成長を目指す」を掲げてスタートしました。

その結果、第2四半期までの6ヶ月間の業績について、売上高は前年比0.7パーセント減の23億8,500万円、限界利益は前年比1.5パーセント増の16億2,400万円、営業利益は前年比22.9パーセント減の2億4,500万円となり、計画を下回りました。一方で、海外事業は前年比0.7パーセント増、HRテック事業は前年比20.1パーセント増となっています。

M&Aおよび業務提携については、株式会社リーン・ニシカタとの業務提携契約を締結したほか、多数の案件を並行して継続的に検討しています。株式会社リーン・ニシカタとの業務提携の詳細については、後ほどご説明します。

2025年11月期 第2四半期決算の概要

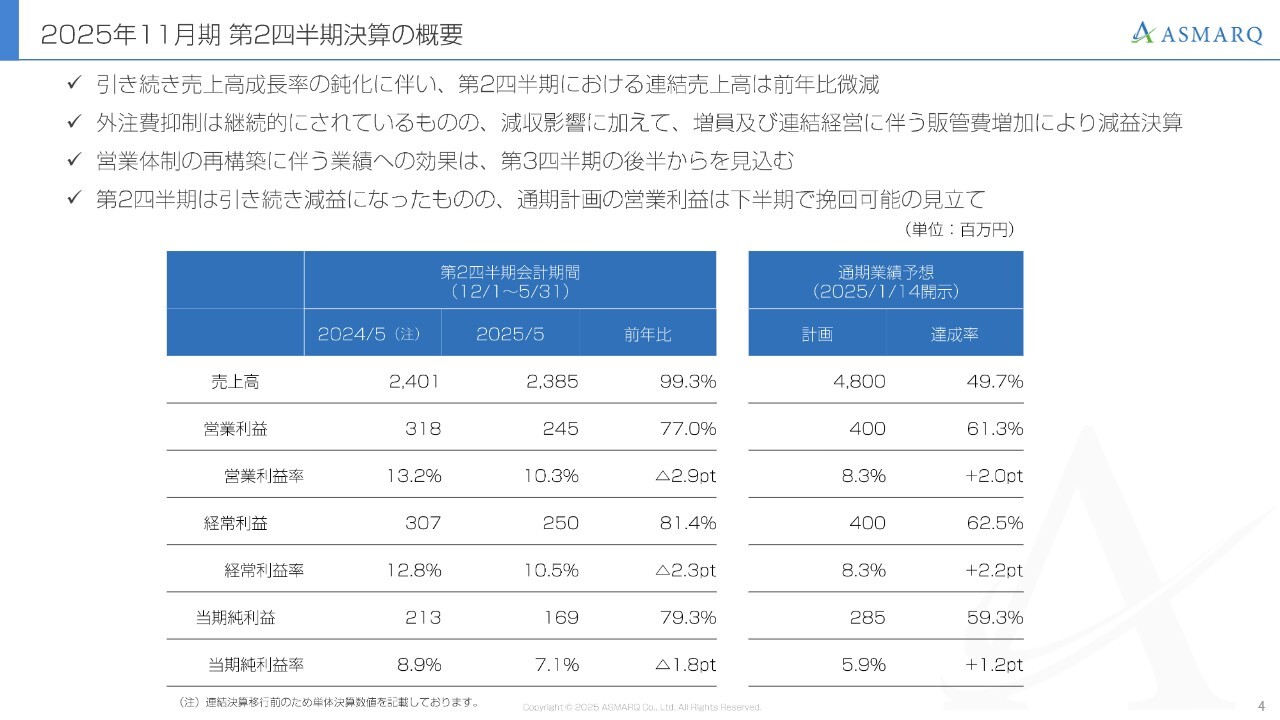

2025年11月期第2四半期の概要です。第2四半期の連結売上高は前年比で微減となりました。営業体制の再構築による業績への効果は、第3四半期の後半、具体的には8月から9月にかけて発現する見込みです。また、通期計画における営業利益は、下半期での挽回が可能だと見通しています。

2025年11月期 売上高と営業利益の推移(四半期)

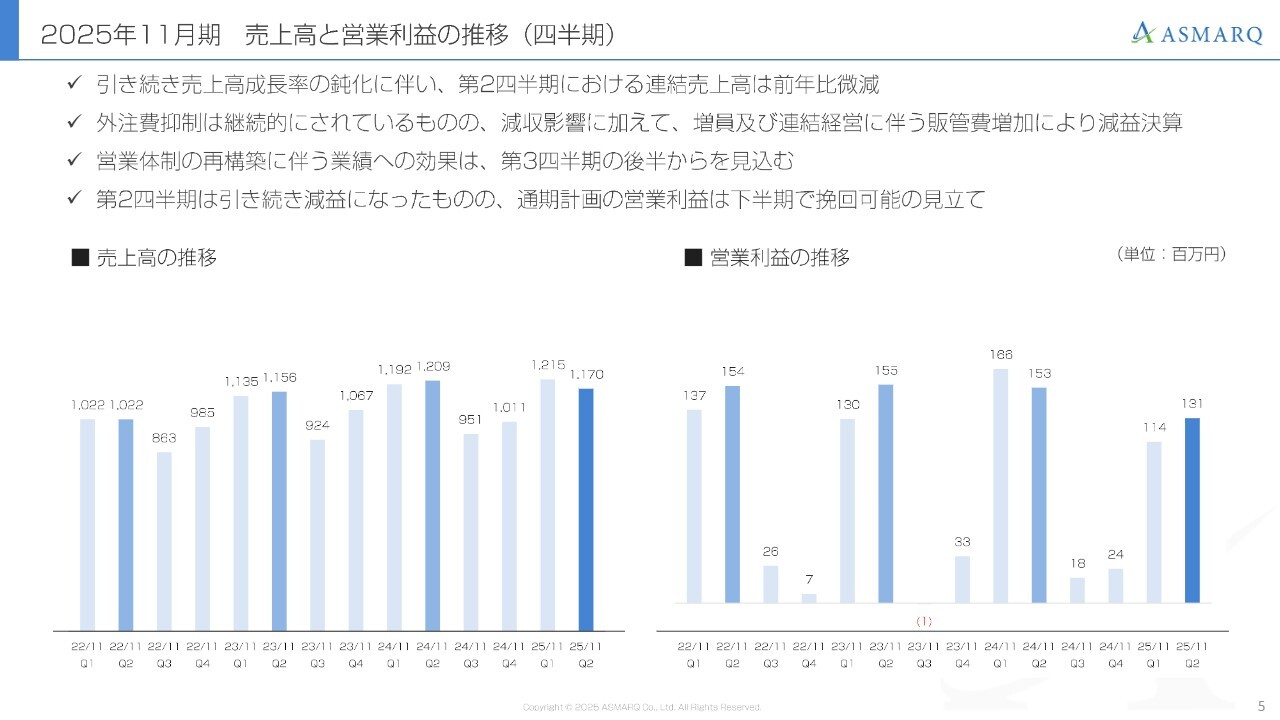

売上高と営業利益の推移です。スライド左側が売上高、右側が営業利益を示しています。また、濃い青色部分が第1四半期と第2四半期の数値です。

ご覧のとおり、第2四半期は売上高と営業利益のいずれも前年同期比で減少しました。

営業利益増減要因(2025年11月期 第2四半期実績)

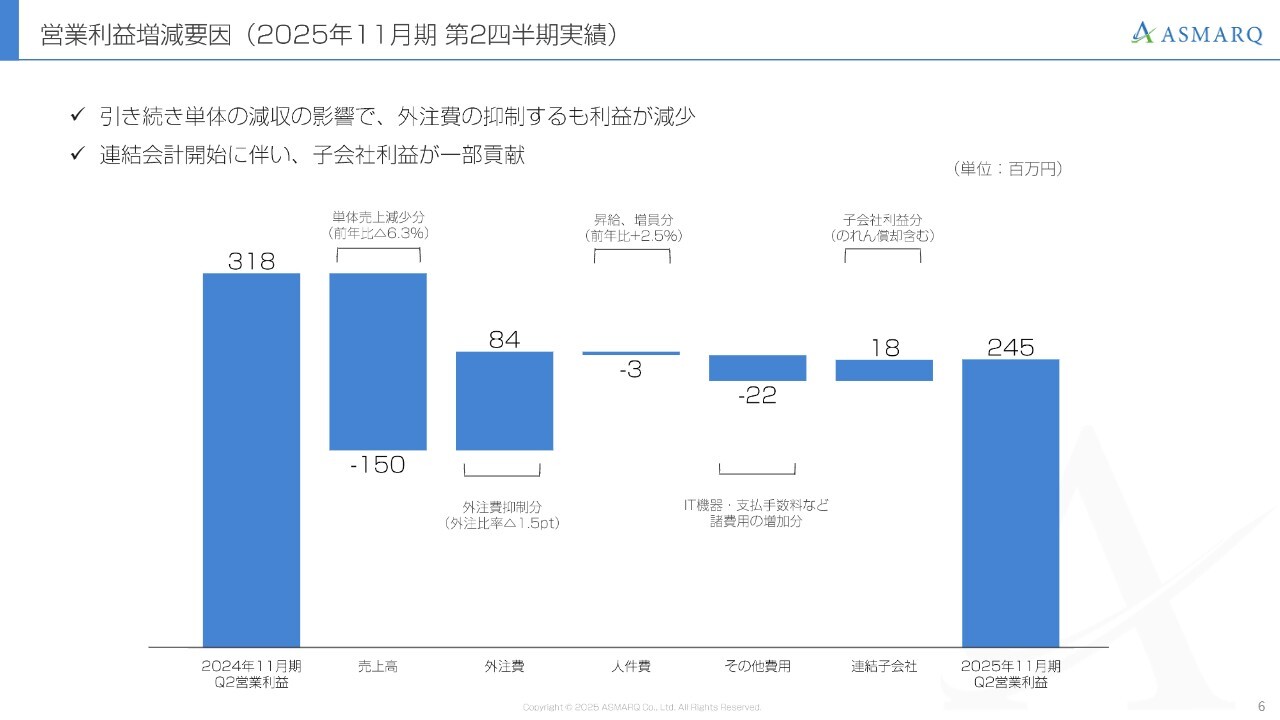

飯田恭介氏(以下、飯田):株式会社アスマーク取締役管理部長の飯田です。私からは、第2四半期における営業利益の増減要因についてご説明します。

今回、営業利益が23パーセント減少した内訳については、まず単体の売上が前年に比べて6.3パーセント減となり、1億5,000万円減少したことが大きな要因となっています。

外注費率は1.5ポイント改善し、前年度より8,400万円抑制しました。このようにポジティブな要因もあるものの、売上の減少幅を取り返すには至りませんでした。

また、人員の昇級や販管費を含めた諸費用が前年度に比べて約2,500万円増加した一方で、今期から連結しているグループ会社の利益貢献が1,800万円ありました。この数字はのれんの償却を反映したものです。

以上の要因により、当第2四半期における営業利益は前年比23パーセント減の2億4,500万円となりました。

事業別業績サマリー(単体リサーチ事業)

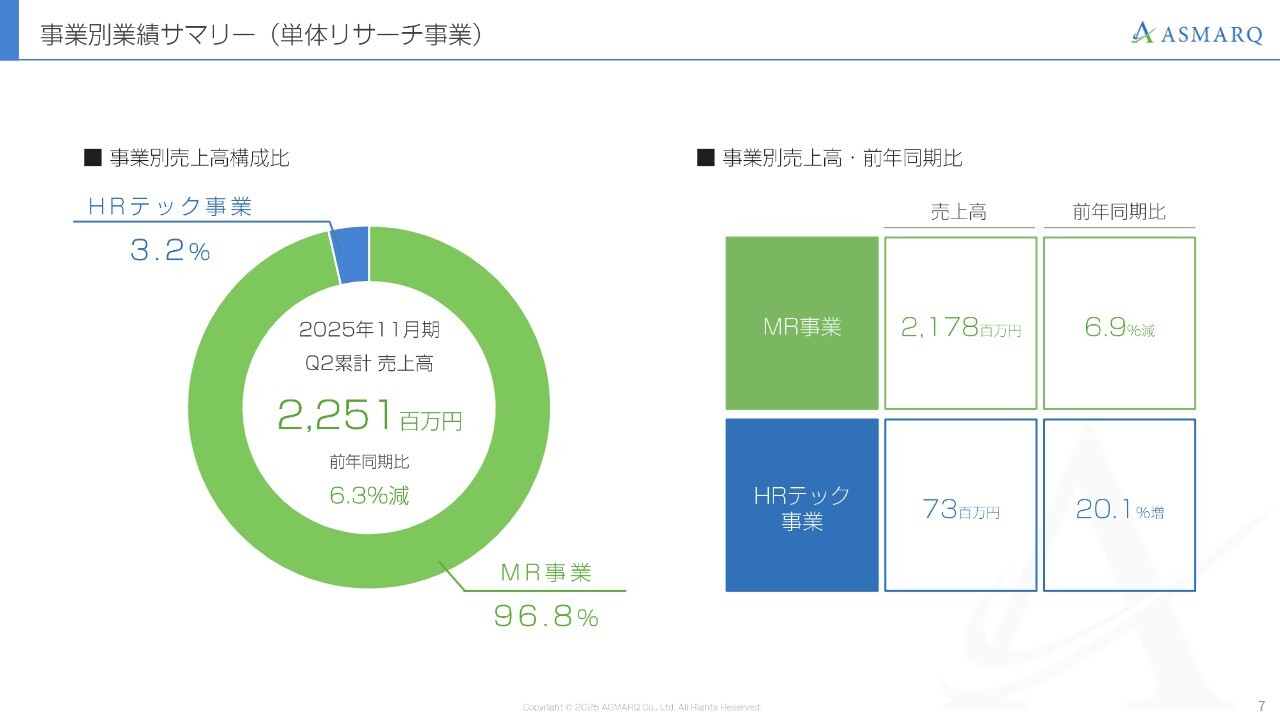

町田:事業別の業績サマリーです。全体の売上に対する事業の割合について、まずスライド左側の円グラフをご覧ください。緑色の部分がマーケティングリサーチ(MR)事業で、96.8パーセントを占めています。青色の部分はHRテック事業で、3.2パーセントとなっています。

次に、右側をご覧ください。こちらは前年同期比のデータです。上段のMR事業の売上高は、前年同期比で6.9パーセント減少しています。一方、下段のHRテック事業は前年同期比で20.1パーセント増加しています。HRテック事業の継続的な成長を図るとともに、マーケティングリサーチ事業の挽回に急いで取り組んでいます。

業界別売上高の推移(単体リサーチ事業)

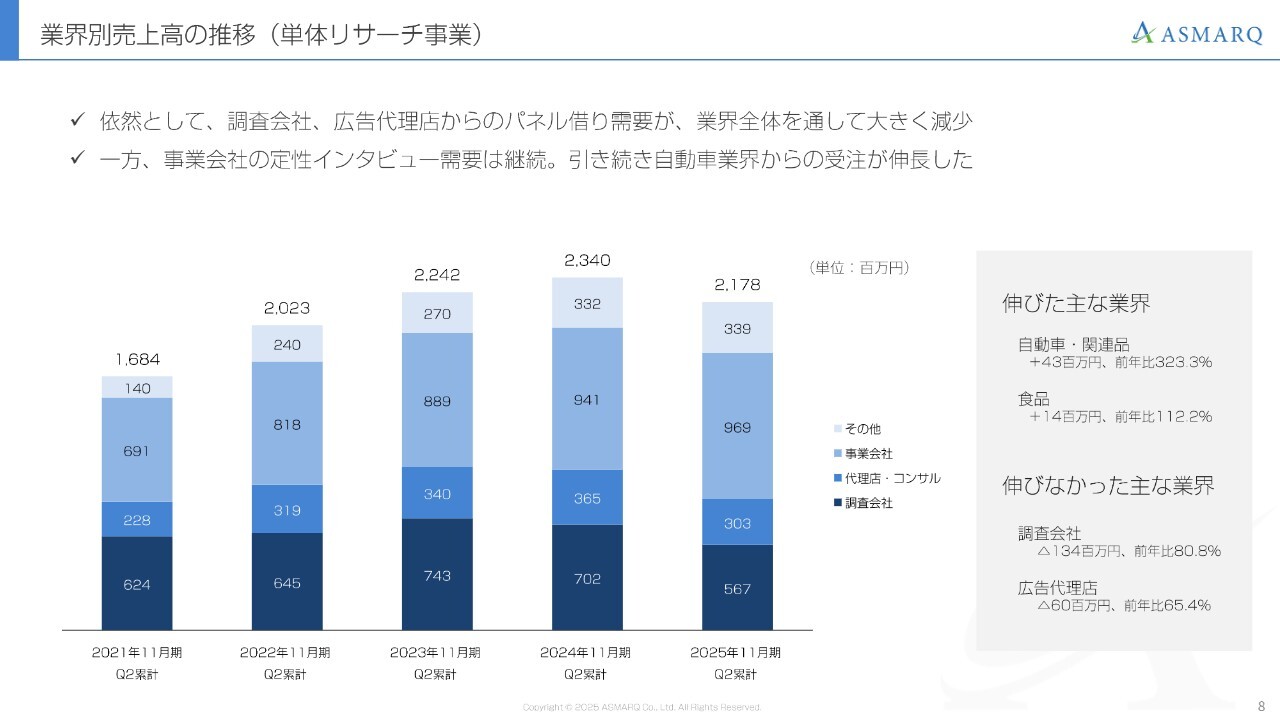

単体リサーチ事業の業界別売上高の推移についてご説明します。5つの棒グラフのうち、1番右側が2025年11月期第2四半期の集計です。

スライド右側に記載のとおり、伸びた主な業界は自動車業界と食品業界でした。新規開拓を積極的に進めた結果、大手自動車メーカーを含む複数の新たな事業会社との取引が始まり、これら業界の企業の売上が増加しています。

次に、伸びなかった主な業界についてです。引き続き低迷している業界は、調査会社と広告代理店となっています。事業会社では新規開拓を積極的に進めていますが、広告代理店や調査会社に関しては売上を挽回すべく、専門のチームを編成し、6月から下期にかけて徹底的な営業開拓を進めています。このように、伸びなかった業界もそのままにせず、下期からは営業力の強化に着手しています。

商品別売上高の推移(単体リサーチ事業)

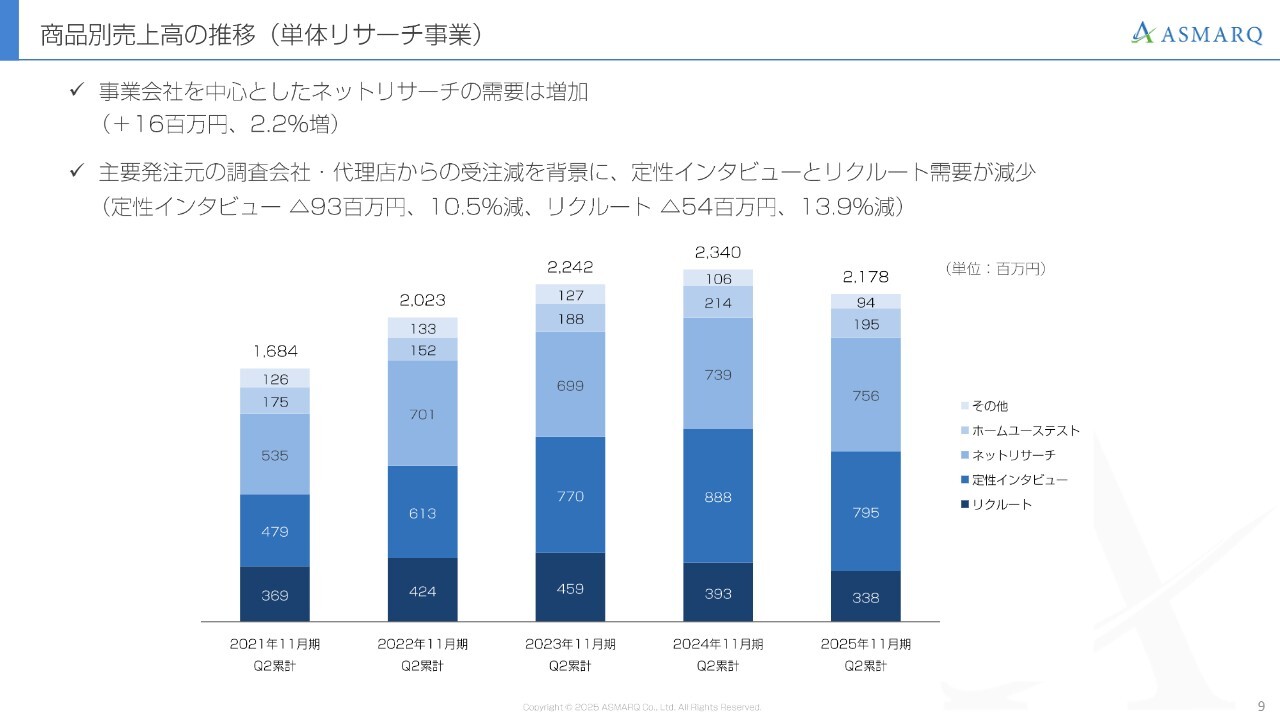

単体リサーチ事業について、商品・サービス別の売上高の推移をご説明します。1番右側のグラフでは、事業会社を中心としたネットリサーチの需要拡大が示されています。一方、調査会社や代理店からの受注は減少しており、特にリクルートや定性インタビューの業務が減少している状況です。

単価・受注社数・限界利益の状況 (四半期)

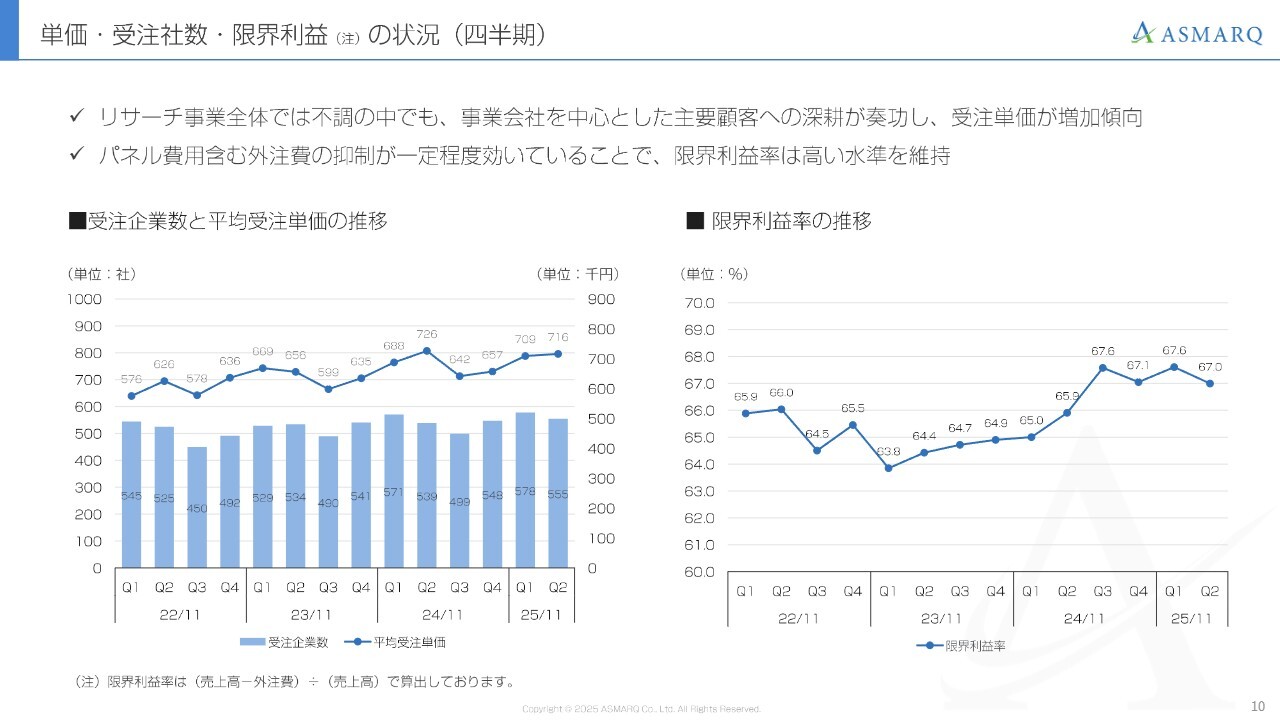

案件の単価と受注している会社数、および限界利益の状況についてです。スライド左側のグラフは、受注企業数と平均受注単価を示しています。ご覧のとおり、単価は高水準を維持しており、特に事業会社から請け負う業務の幅が広がることで案件単価が増加しています。

次に右側のグラフをご覧ください。限界利益率は外注費の抑制により、高い水準を実現しています。直近の4四半期では、限界利益率が非常に高い水準で推移しており、今後もこの状態を維持していく方針です。

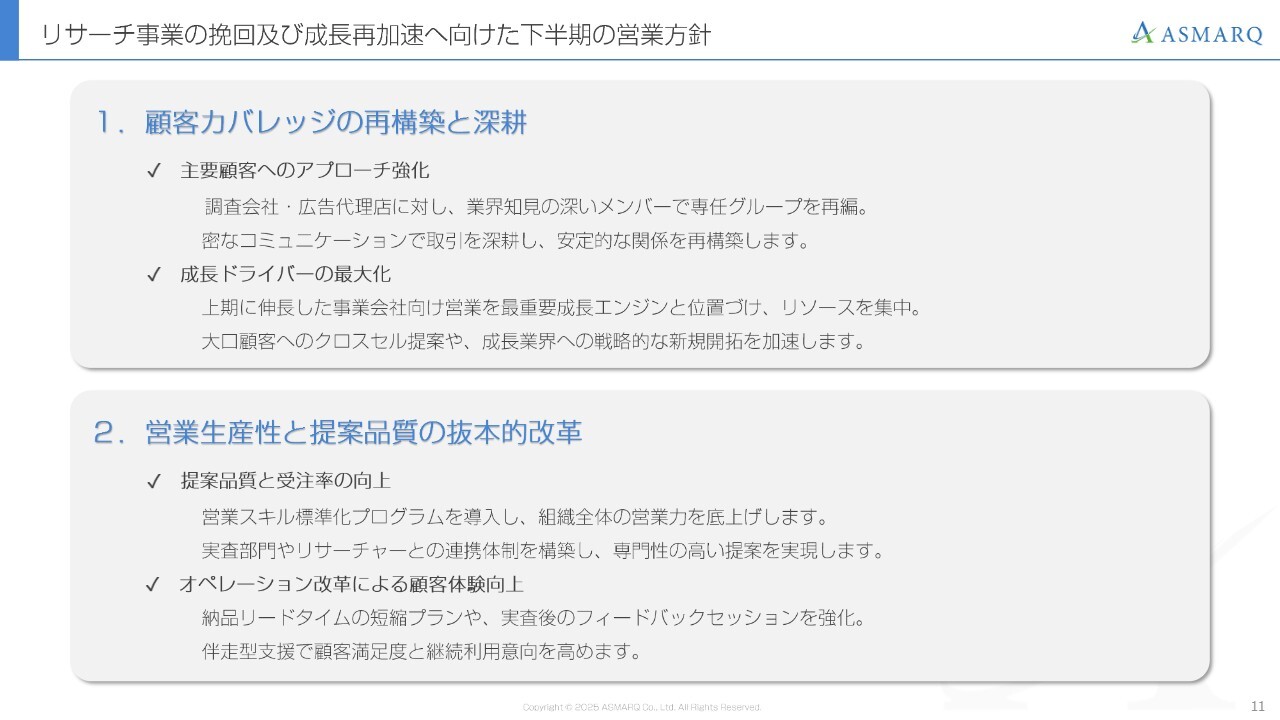

リサーチ事業の挽回及び成長再加速へ向けた下半期の営業方針

リサーチ事業をどのように挽回させるかという点をご説明します。成長再加速に向けた下半期の営業方針は大きく2つあります。

1つ目は「顧客カバレッジの再構築と深耕」です。事業会社との取引を今後も順調に伸ばしながら、ここ1年ほど全体の足を引っ張っている調査会社の業界や広告代理店に対しては、先ほどもお話ししたとおり、専任チームを設置しました。

そして、下期以降は営業活動に専念します。営業担当の人数を下期に増やすことで、売上回復を図ります。具体的には、好調な事業会社の売上をさらに拡大しつつ、減少している調査会社や広告代理店の売上を着実に回復させる方針です。この2本柱を中心に取り組んでいきます。

2つ目は「営業生産性と提案品質の抜本的改革」です。営業担当者ごとの受注率に偏りが見られる状況を改善し、全体の受注率を底上げすることで、高い水準へと引き上げていきます。そのために、経験の少ない営業担当者向けのスキル向上プログラムを用意し、教育を徹底します。なお、この教育プログラムは社内で構築・実施する予定です。

また、営業のみでなく、実際に調査を行う実査部門とも連携し、全社一丸となって可能な限り手厚いサービスをクライアントに提供することで顧客満足度を向上させ、リピート受注を増やしていきます。

近年、短納期の依頼が増加しており、1年ほど前には対応しきれずに断ることもありました。しかし現在では、営業と実査部門の連携を強化し、ほとんどすべての案件に対応可能な体制を整えています。これにより、特に調査会社における顧客満足度の一時的な低下についても、改善を図っています。この2本柱で営業の回復に努めていきます。

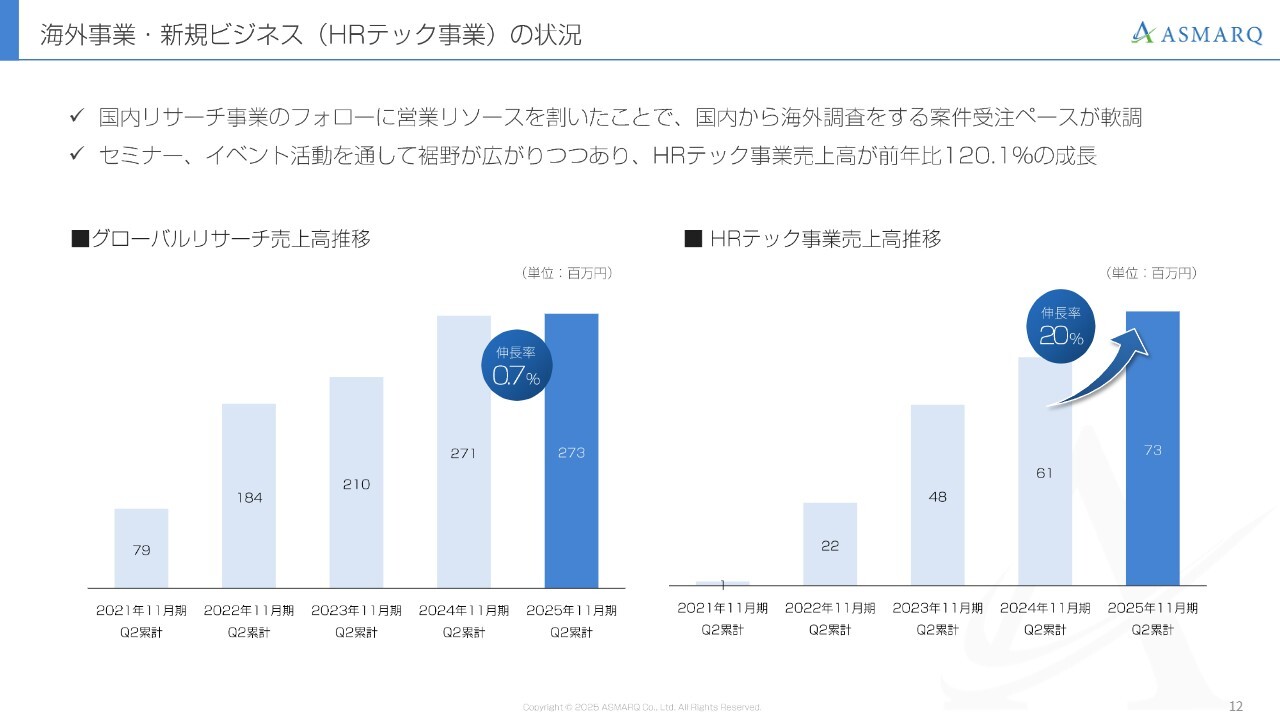

海外事業・新規ビジネス(HRテック事業)の状況

グローバルリサーチとHRテック事業の売上高の推移です。まず、グローバルリサーチについてご説明します。売上高はこれまで2桁の成長を続けていましたが、この四半期は0.7パーセント増と微増となりました。

その理由として、これまでは国内リサーチの営業担当者40数名全員でグローバルリサーチの営業活動も担当していましたが、国内リサーチの成長に注力すべきタイミングと考え、グローバルリサーチの営業には専任担当者を配置する方針へ切り替えたことが挙げられます。今期より、具体的には6ヶ月前に海外専任の営業担当者を1名配置し、業務を集約しました。

その結果、業務量が過多に近い状況となり、専任営業は非常に忙しく動いています。このように営業を集約しすぎたことで成長が鈍化しました。そのため、下期以降に向けて専任の営業担当者を1名から3名に増員し、国内営業においても一部でグローバル販売を行う体制に変更することで、十分な販売体制に立て直します。第3四半期には、グローバルリサーチの2桁成長を再び実現できるよう進めていく予定です。

HRテック事業は、セミナーやイベント活動を通じて見込み客や新規顧客が増加しています。その結果、HRテック事業の売上高は前年比20パーセント増となりました。下期も引き続き、Webやイベントに力を入れ、新たな顧客の獲得を進めていきます。

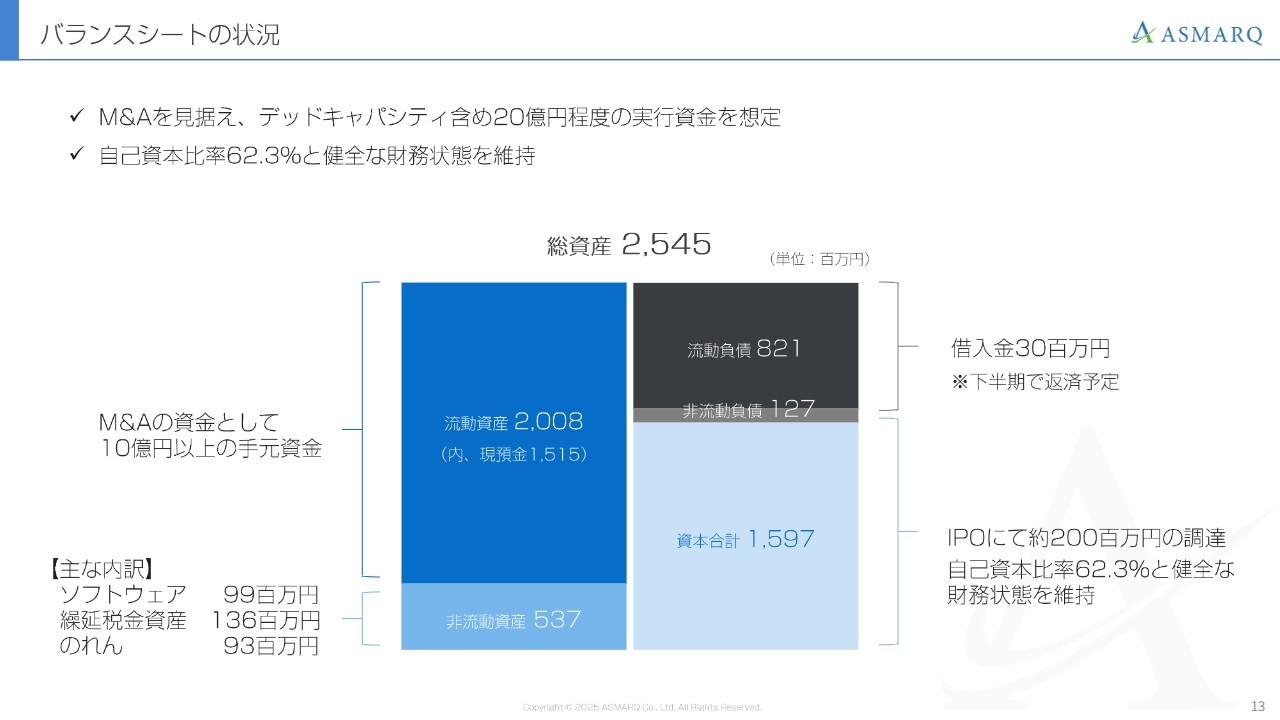

バランスシートの状況

飯田:貸借対照表の状況をご説明します。2025年5月末時点において、総資産は25億4,500万円、流動負債と非流動負債を合わせた負債は9億4,800万円、純資産は当期純利益の増加を背景に約16億円となりました。

借入は近い将来完済予定ですが、グループ会社における借入は3,000万円、自己資本比率は62.3パーセントと健全な財務状態を維持しています。また、今後のM&Aの可能性を見据え、現預金の約15億円と、今後の借入の可能性を想定し、約20億円の実行資金を引き続き想定しています。

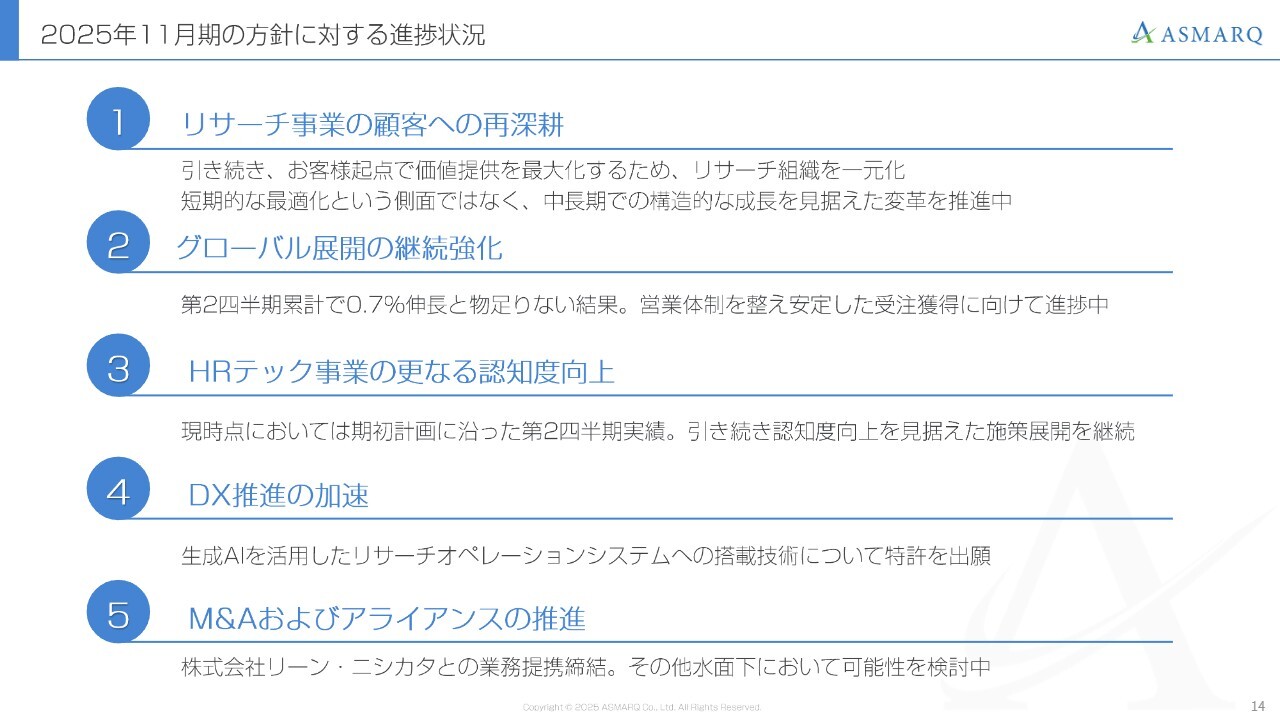

2025年11月期の方針に対する進捗状況

町田:2025年11月期の方針に対する進捗状況をご説明します。第1四半期の期初に掲げた1つ目の方針は、「リサーチ事業の顧客への再深耕」です。

町田:2025年11月期の方針に対する進捗状況をご説明します。第1四半期の期初に掲げた1つ目の方針は、「リサーチ事業の顧客への再深耕」です。

今期より営業部長とマネージャーが新たなメンバーに加わりました。内向きになっていた営業部が、この新体制によりクライアントに向き合う姿勢へと大きく転換しています。従来は上層部で決めた方針を現場が実行するというマネジメントを行っていましたが、今期からは個人の裁量を増やすことで、やりがいを持って仕事に取り組める状況へと変化しています。

営業部全体の雰囲気も明らかに変わりました。前期まではわずかながら離職者が継続的に発生していましたが、ここ数ヶ月間は1人も退職者が出ていません。このため、下期以降は安定したメンバーで、顧客対応に一層注力していく方針です。

2つ目は「グローバル展開の継続強化」です。先ほどお話ししたように、専任制への切り替えを進めています。すでに専任営業が1名おり、新たに2名を今春採用しました。しかし、3名では心許ない状況であるため、3名体制を軸にしつつ、国内営業部のバックアップを受けながらグローバル展開を強化していくことで、2桁成長を目指します。

3つ目は「HRテック事業の更なる認知度向上」です。現在、当社はリサーチ会社として認識されることが多い状況です。そのため、イベントやWeb広告などへ積極的に資金を投入し、認知度を高めるとともに、新たなお客さまの開拓を継続していきます。

4つ目は「DX推進の加速」です。生成AIを活用したリサーチオペレーションシステムを、2025年7月14日にリリースしました。こちらは特許を出願中であり、詳細は後ほどご説明します。

5つ目は「M&Aおよびアライアンスの推進」です。現在、複数の企業と同時並行で協議を進めており、2025年7月14日にリリースを発表しましたが、株式会社リーン・ニシカタとの業務提携も締結しています。詳細は次のページでご説明します。

これら5点を予定どおり、継続的に進めている状況です。

本日リリースした戦略的業務提携の概要

2025年7月14日にリリースした、戦略的業務提携の概要をご説明します。株式会社リーン・ニシカタは、少数精鋭のデータアナリストカンパニーです。事業内容は、データ分析、クライアントがデータ分析を行う際の基盤構築、機械学習やAI開発、クライアントの課題に応じた予測分析、AIモデルの構築支援を主な業務としています。

一部上場企業の中にもデータ分析の専門会社はありますが、そのような企業は通常、特定の専門領域に特化しており、当社のようなリサーチ会社とはまったく異なる動きをしています。これは、データサイエンスの世界もリサーチ業界も同様です。そこで我々は力を合わせ、主に事業会社のクライアントが抱える課題解決にともに取り組むこととなりました。

まずは業務提携を通じてともに業務を進め、将来的にはより深い関係性を目指した第2ステップへと発展させることを視野に入れ、今回の取り組みをスタートしています。

本日リリースした戦略的業務提携の概要

両社の連携イメージについてご説明します。まず、当社がマーケティングリサーチを通じて仮説を立てます。例えば、「どのような顧客のニーズがあるか」や市場動向を踏まえて「どのような売り方をするか」といった商品に関する仮説を、リサーチを通じて立案します。この仮説は、リサーチが消費者の意見を聞くことに基づいているため、仮説として設定されるものです。

その後、データ分析は売上データ、Webの行動履歴、実際の購買履歴など、仮説ではなく事実に基づく情報により行います。これらを組み合わせることで、クライアントの多様な商品開発や、改善施策の提案から効果検証までを一気通貫で対応可能です。

クライアント企業にとっては、従来は調査のみ、あるいは分析のみを別々に発注していたものを、当社がワンストップで対応することで、これまで以上に、また同業者と比べても、実務的かつ実用的なパートナーとなります。調査と分析を両方できる会社はほとんど存在しておらず、当社とリーン・ニシカタ社にとって、同業他社との差別化要因となっています。

そして現在、業務提携のスタートと同時に、当社から3名の社員をリーン・ニシカタ社に送り、データアナリストの基礎を学ぶOJT教育を始めています。このように、当社の社員もリーン・ニシカタ社の業務が行えるように、スキルを高める準備を進めている状況です。進捗があれば、次回の決算説明会でご報告します。

続いて、特許の出願について飯田よりご説明します。

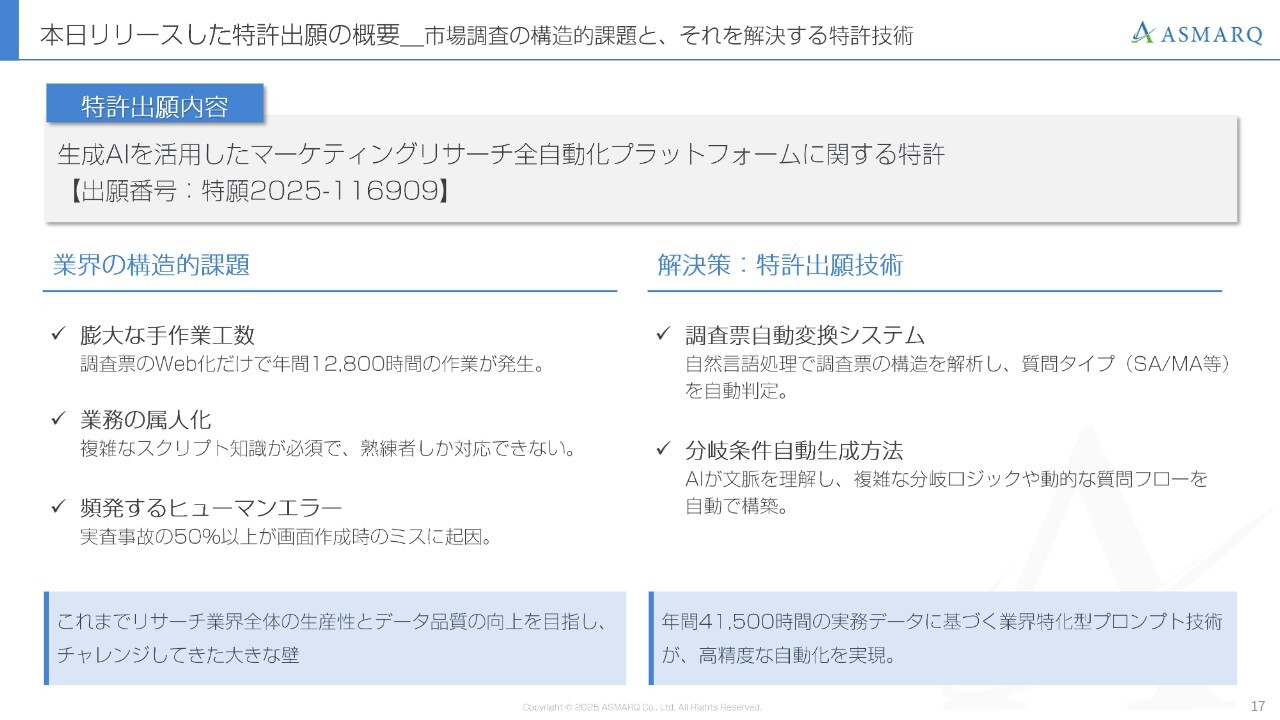

本日リリースした特許出願の概要_市場調査の構造的課題と、それを解決する特許技術

飯田:2025年7月14日に開示した、当社の未来を切り拓く新たな一手となる、生成AIを活用した特許技術についてご説明します。

ご承知のとおり、マーケティングリサーチ業界では、調査票をWeb画面に落とし込む作業だけでも年間1万時間以上の手作業が発生しています。労働集約的で専門知識が必要なため、業務が属人化しやすいという構造的な壁がありました。

このような壁に対し、当社は長年チャレンジしてきましたが、調査における事故の半数以上が画面作成時の人的ミスに起因しているのが実情です。この根深い壁を、今回当社が出願した特許技術で根本的に解決できます。

この技術の核心は、AIが日本語の調査票の文脈を深く理解し、設問の形式判断から複雑な回答分岐のロジック構築まで、一連のプロセスを完全に自動化する点にあります。

当社がこれを実現できた理由は、長年にわたり年間4万時間以上の膨大な実務データを蓄積してきたこと、そして、それが他社にはない競争優位性の源泉となっていることにあります。このデータをもとに開発した業界特化のプロンプト技術が、驚異的な精度で自動化を可能にしたと考えています。

これは単なる業務改善ツールではありません。業界の常識を変革し、生産性とデータ品質を飛躍的に向上させる、まさにゲームチェンジャーとなり得る技術です。

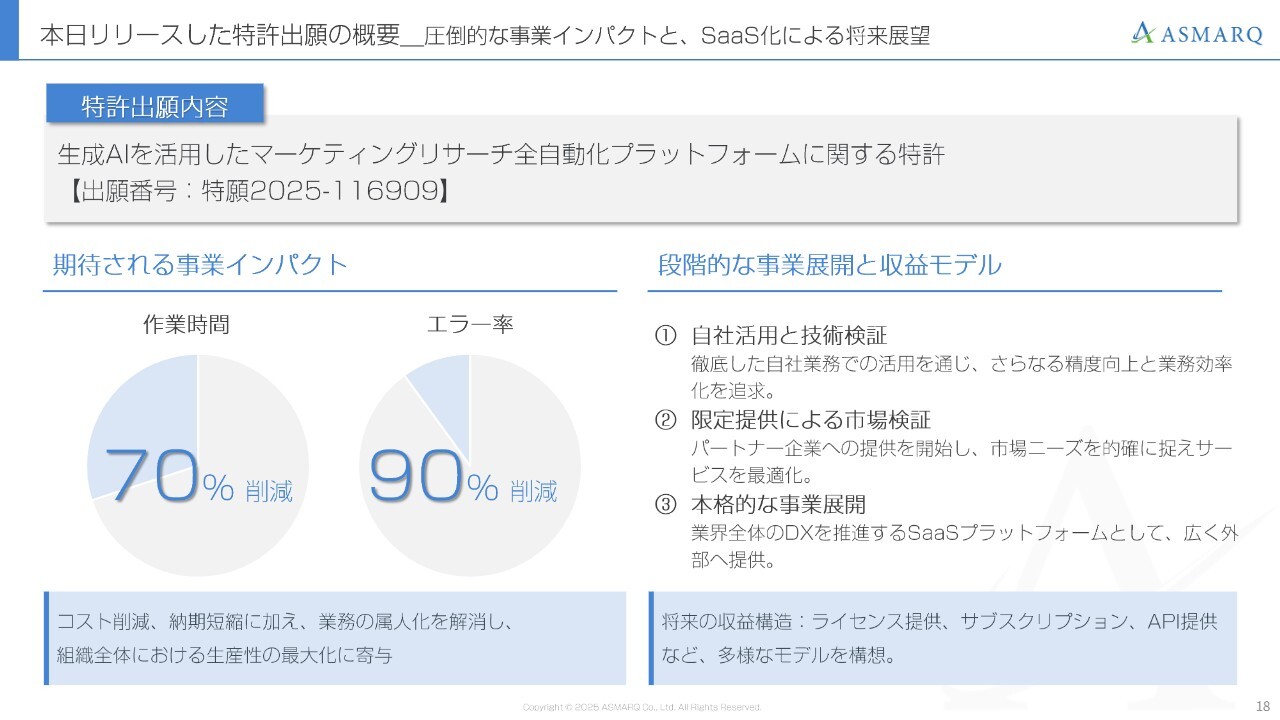

本日リリースした特許出願の概要_圧倒的な事業インパクトと、SaaS化による将来展望

この特許技術がもたらす具体的な事業インパクトと今後の成長戦略についてご説明します。

最もお伝えしたいインパクトは、圧倒的な業務効率化です。この技術の導入により、これまで多大な時間を要していた作業が、シミュレーションによると70パーセント削減される見込みです。さらに、ヒューマンエラーに起因するミスも90パーセント削減できると予測しています。

これにより大幅なコスト削減と納期短縮を実現し、お客さまへの提供価値を最大化するとともに、当社の収益性向上にも直接貢献します。

しかし、我々の挑戦は自社の効率化にとどまりません。この革新的な技術を段階的に事業化する計画があります。まず、自社での徹底活用を通じて技術を磨き上げ、次に一部のパートナー企業への限定提供を通じてサービスを最適化していく方針です。

最終的には、業界全体のDXを推進するSaaSプラットフォームとして、広く外部に提供していくことを視野に入れています。将来的にはサブスクリプションやライセンス形式で、安定的かつ高収益な新たな事業の柱を構築できると考えており、これが当社の拡販の未来図です。

この特許技術は、当社が次のステージへ飛躍するための極めて重要な成長ドライバーだと考えています。進捗があり次第、みなさまにご報告する予定です。

以上で説明会を終了します。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。

質疑応答:中長期的な成長戦略における各事業のポジショニングについて

飯田:「成長ドライバーとしてHRテック事業を挙げられていますが、近い将来、リ

新着ログ

「情報・通信業」のログ