【QAあり】インターライフHD、第4次中計最終年度は過去最高益を達成 大阪IRを展望し、第5次中期経営計画が始動

目次

貴田晃司氏(以下、貴田):インターライフホールディングス株式会社代表取締役社長の貴田です。本日はお忙しい中、弊社2025年2月期の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日は、どうぞよろしくお願いします。

本日の内容ですが、最初に会社の概要、事業内容を簡単に説明し、次に2025年2月期の決算概要のご説明に続いて、第4次中期経営計画の振り返りと、第5次中期経営計画の概要についてご説明します。

会社概要

当社はグループの持株会社として2010年に設立され、グループの経営管理およびそれに付帯する業務を展開しています。

事業内容

現在は5つの事業会社と約255人の従業員を抱える事業集団となっています。当社グループの経営理念は、「私たちは、あらゆる人々に感動と喜びあふれる快適空間を提供し、社会に貢献いたします」としています。

この数年で工事会社中心のグループ体制に再編を進めた結果、現在の事業セグメントは、日商インターライフが展開する内装工事事業、システムエンジニアリングとサンケンシステムが展開する音響・照明設備事業、そしてファシリティーマネジメントと玉紘工業が展開する設備・メンテナンス事業の5社で3つのセグメントを構成しています。

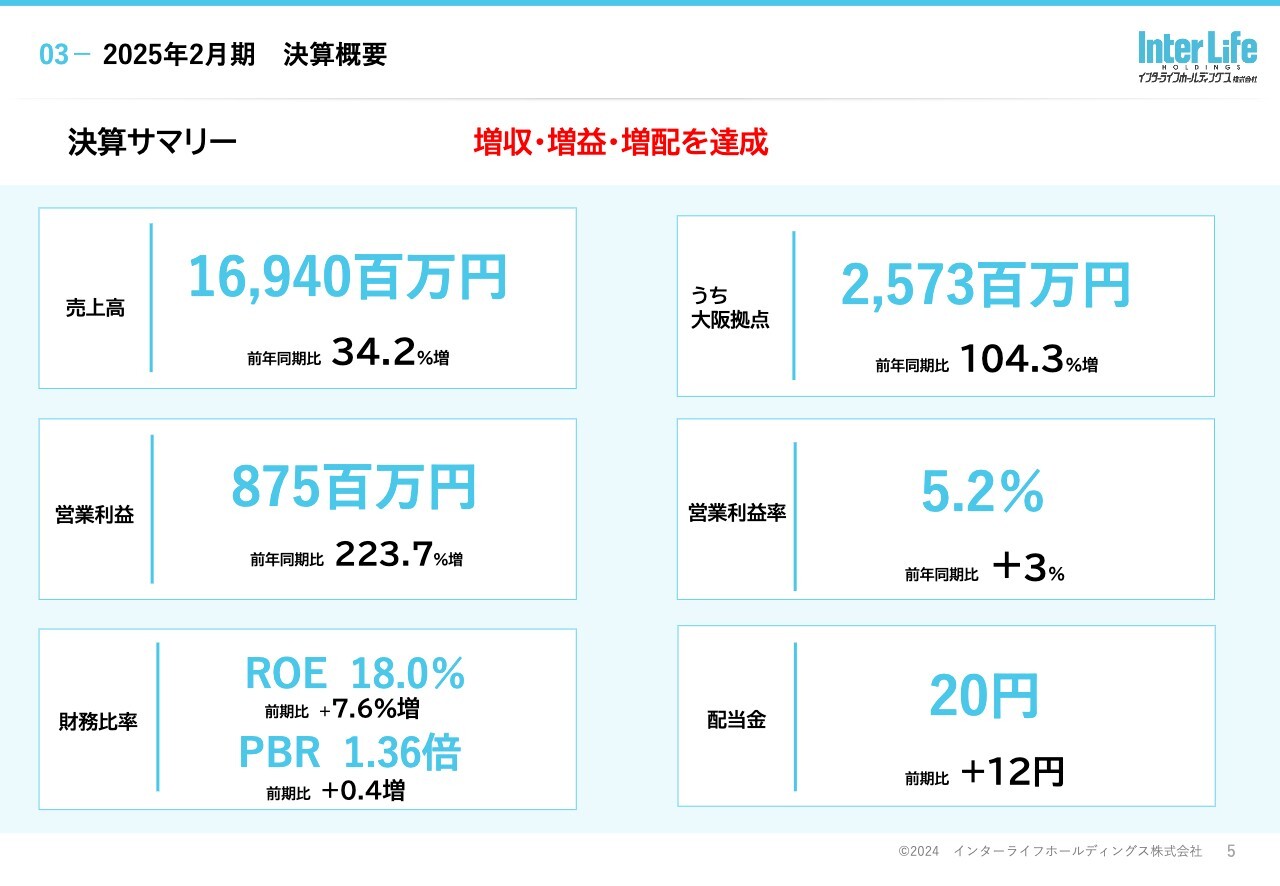

2025年2月期 決算サマリー

2025年2月期の決算サマリーについてご説明します。当期は建設業界の旺盛な設備投資に支えられ、建設関連需要は増加傾向にありました。このような環境の中、当期の連結売上高は169億4,000万円となり、前年同期比34.2パーセントの増加、そのうち大阪拠点の売上高は25億7,300万円となり、前年同期比104.3パーセントの増加となりました。

営業利益は8億7,500万円と前年同期比223.7パーセント増加し、営業利益率は5.2パーセントと、前年同期比3パーセントアップしています。

その結果、ROEは18パーセント、PBRは1.36倍となり、配当金は好調な決算により、前年比プラス12円の20円に大幅な増配としました。

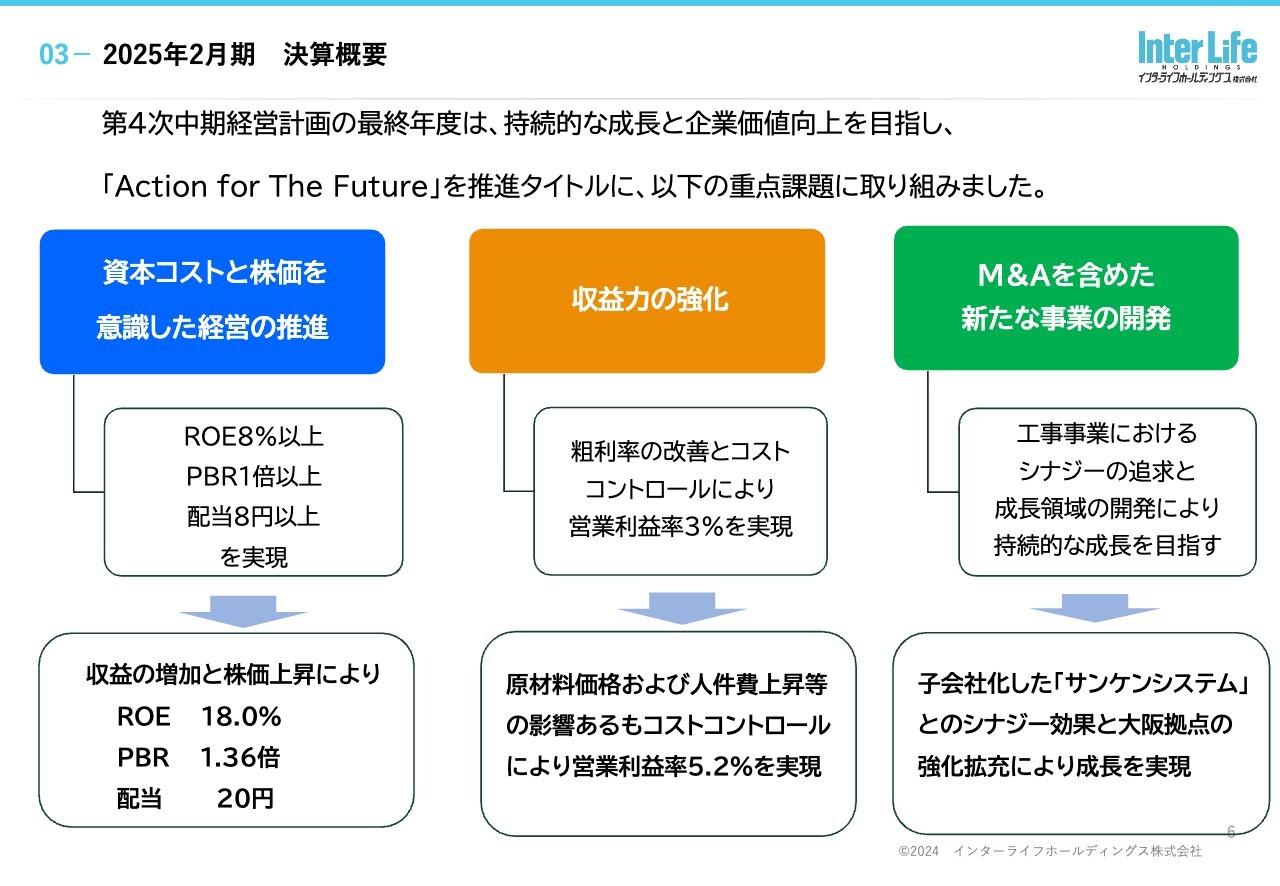

第4次中期経営計画の重点課題取り組み結果

2025年2月期の重点課題の成果についてご説明します。中期計画の最終年度となる当期は、持続的な成長と企業価値向上を目指し、「Action for The Future」を推進タイトルとして3つの重点課題に取り組んできました。

1つ目は、「資本コストと株価を意識した経営の推進」です。ROE8パーセント以上、PBR1倍以上、配当8円以上という目標に取り組んできましたが、収益の大幅な増益と株価の上昇により、すべての項目で目標数値を大きく上回る結果となりました。

2つ目の「収益力の強化」については、原材料費や人件費の上昇などの影響がありましたが、コストコントロールにより営業利益率は目標の3パーセントを大きく上回る5.2パーセントとなりました。

3つ目の「M&Aを含めた新たな事業の開発」については、一昨年グループ入りしたサンケンシステムとシステムエンジニアリングとの連携により、事業シナジーを高めることができました。また、大阪拠点については強化拡充を図って、売上の大幅増を達成することができました。

以上、当期に掲げた重点課題はすべて達成することができました。

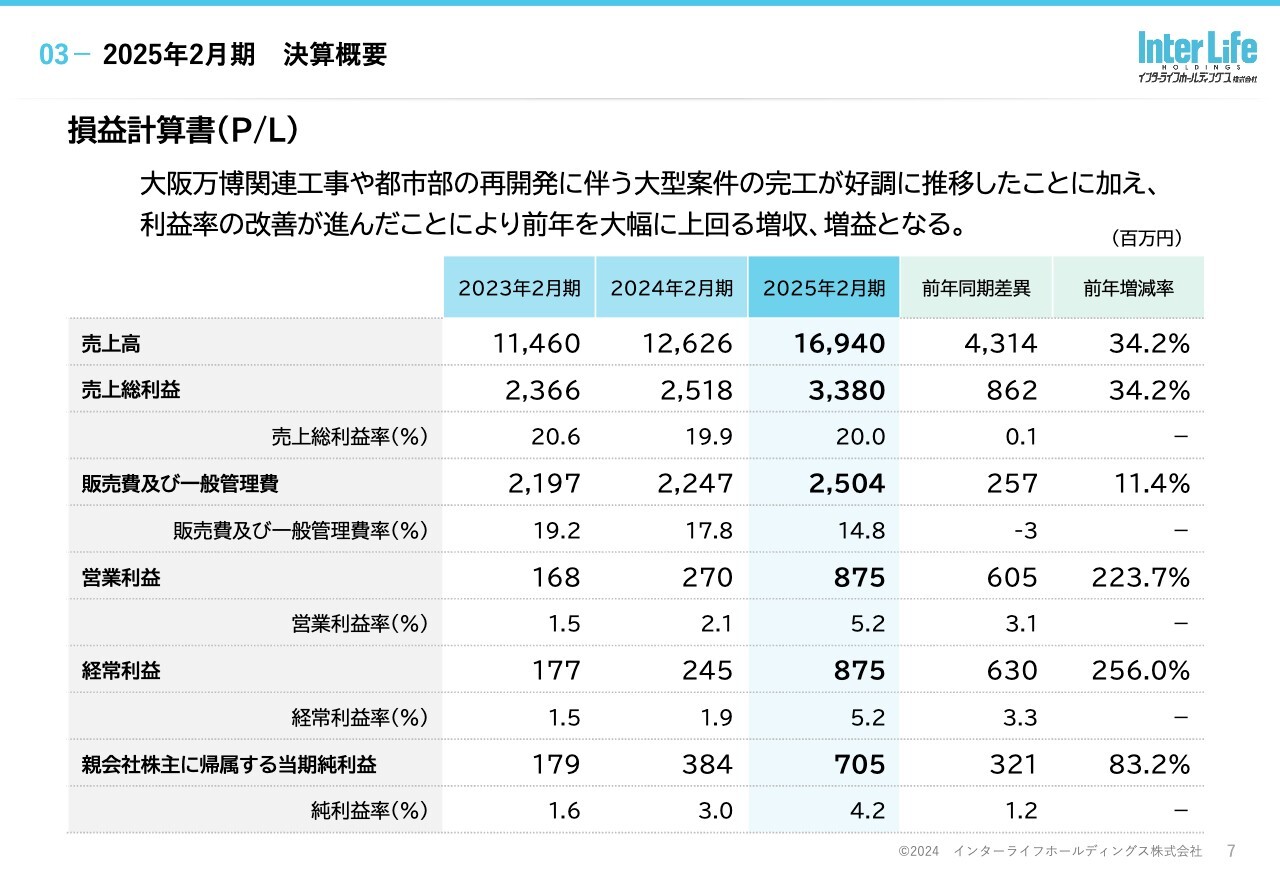

損益計算書(P/L)

当期の損益計算書の概要です。大阪万博関連工事や都市部の再開発案件に伴う大型案件の完工が好調に推移したことから、売上高、利益とも前年を大幅に上回る増収増益となり、結果的には当社グループの最高益を更新することとなりました。

貸借対照表(B/S)

連結貸借対照表の概要です。資産合計は現預金および売上債権の増加などにより、前期よりも13億200万円増加し94億3,800万円となりました。負債合計は、契約負債の増加などにより前期よりも7億2,500万円増加し52億2,300万円となりました。

結果、純資産は利益剰余金の増加により、前期よりもプラス5億7,700万円の42億1,400万円となっています。

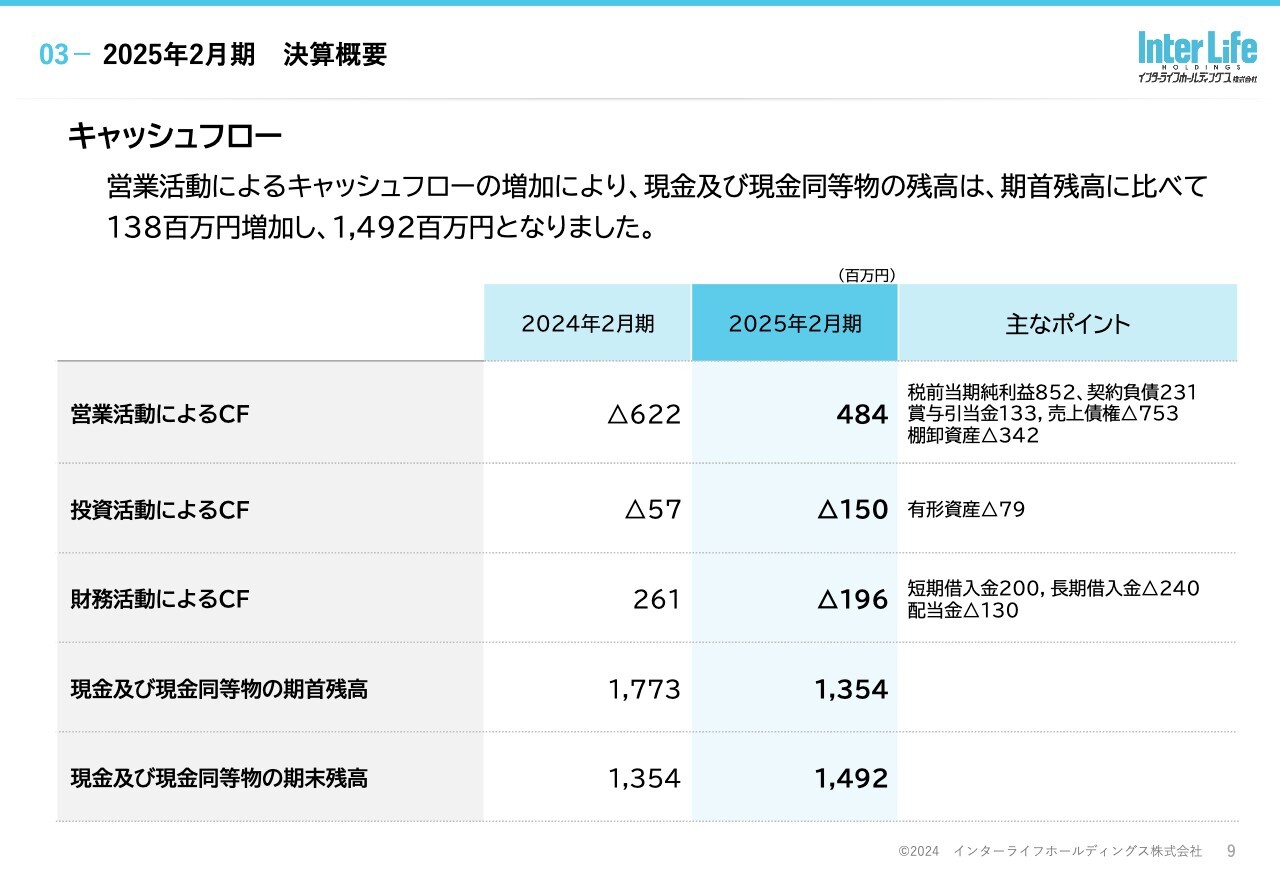

キャッシュフロー(C/F)

連結キャッシュフローの概要です。営業活動によるキャッシュフローは、利益の増加により4億8,400万円のプラス、投資活動によるキャッシュフローは設備投資によりマイナス1億5,000万円、財務活動のキャッシュフローは配当の支払いなどにより、マイナス1億9,600万円となりました。

この結果、現金及び現金同等物の期末残高は14億9,200万円となり、期首残高に比べ1億3,800万円増加しました。

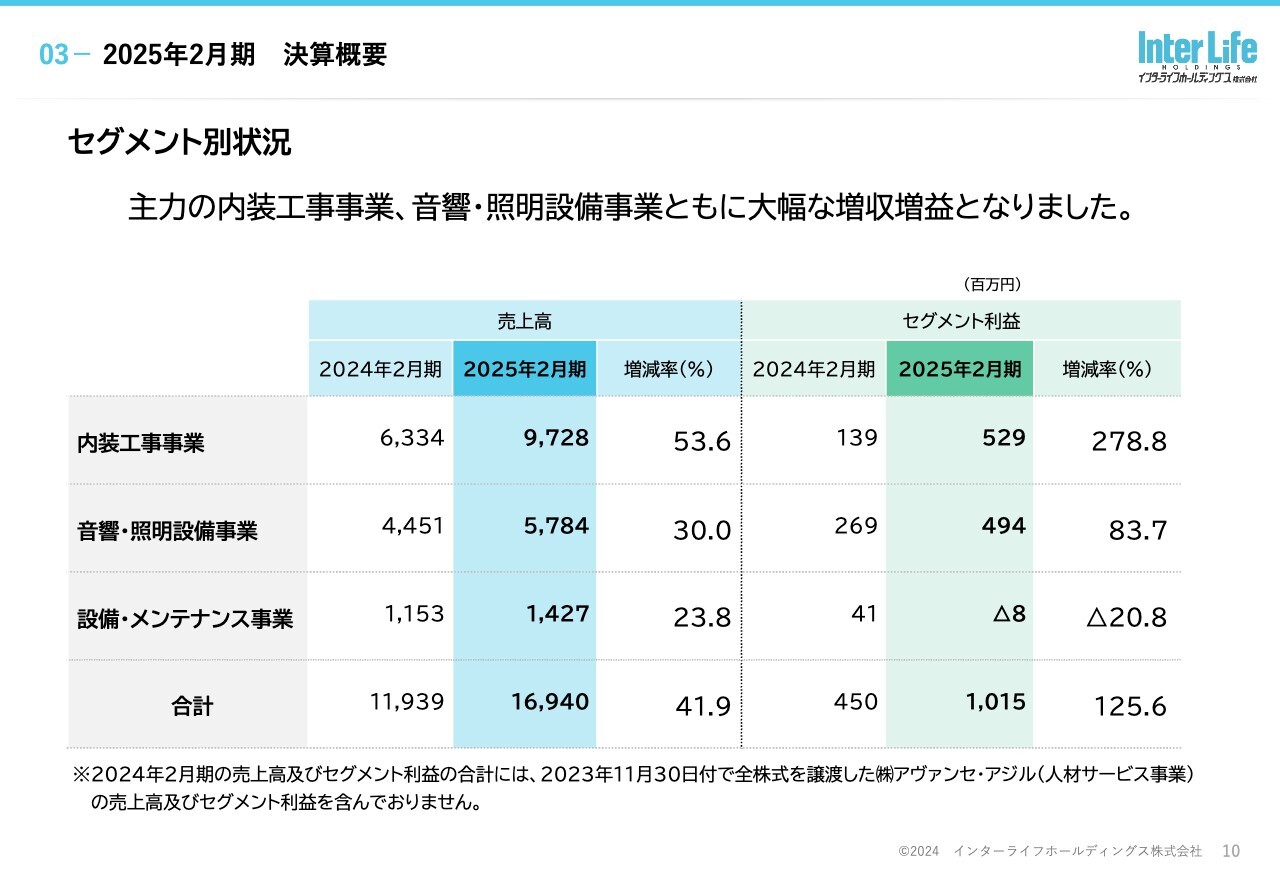

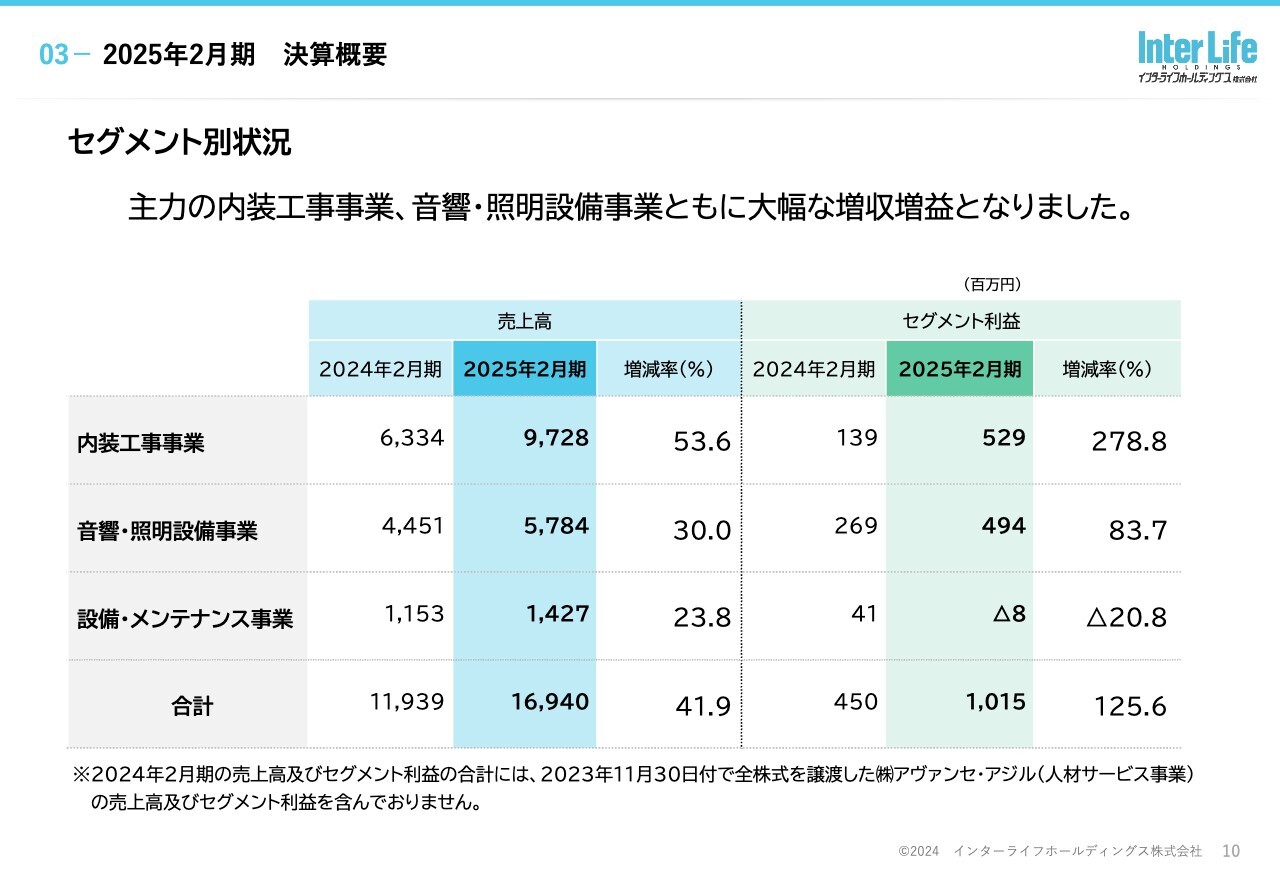

セグメント別状況

セグメント別の状況についてご説明します。各セグメントの詳細については後ほどご説明しますが、セグメントの単純合計の売上高は前年比41.9パーセント増の169億4,000万円、セグメント利益の単純合計では設備・メンテナンス事業はマイナスとなりましたが、主力の内装工事事業、音響・照明設備事業が好調で、前年比125.6パーセント増の10億1,500万円と大幅な増収増益となっています。

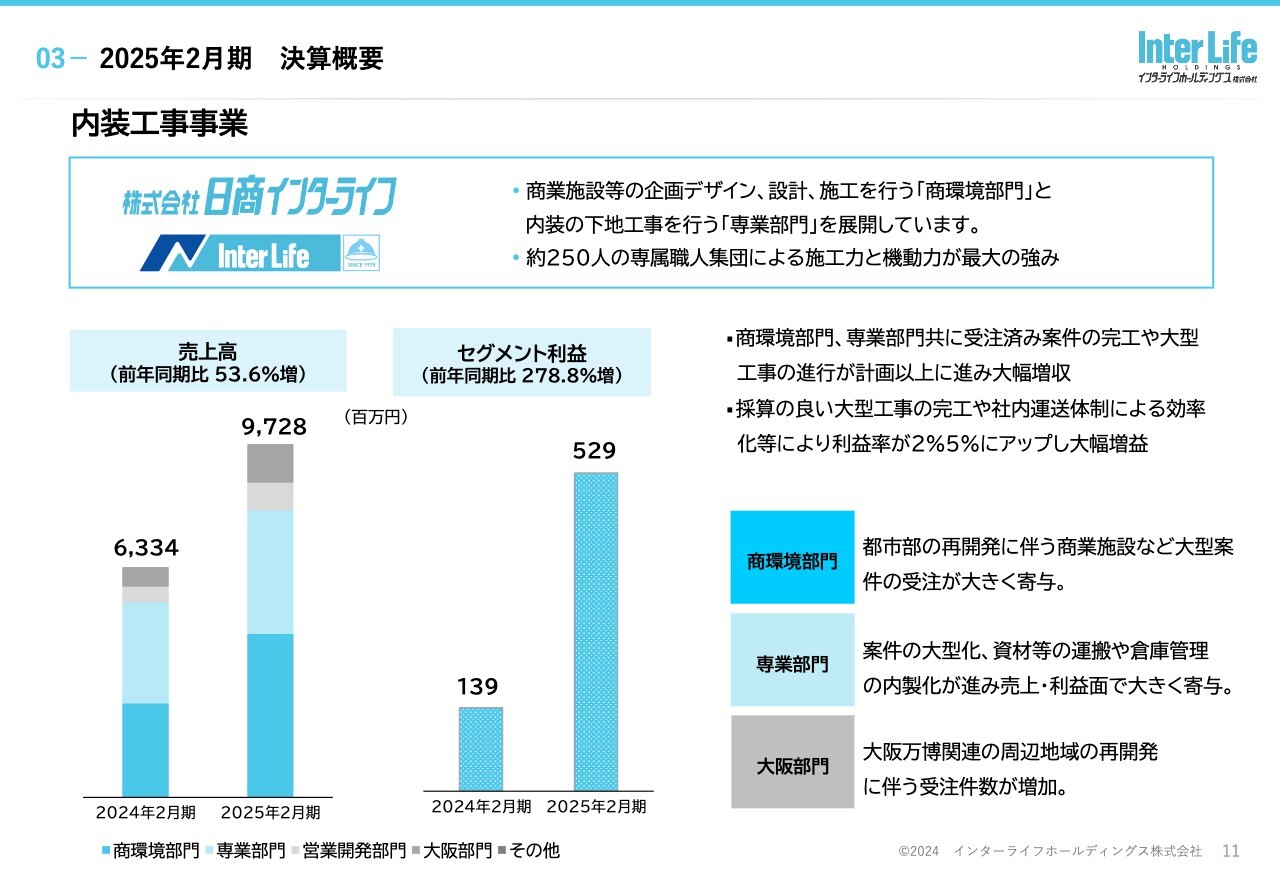

内装工事事業

個別の事業についてご説明します。内装工事事業は、日商インターライフが展開しています。同社は商業施設の企画デザイン、設計、施工を行う「商環境部門」と、内装の下地工事を行う「専業部門」を主業務としています。

商環境部門、専業部門ともに、大型案件の受注および工事進行が進み、売上に大きく寄与しています。また、採算の良い大型工事の完工や社内運送体制の内製化などが利益に寄与しました。大阪営業所は万博開催に向けた周辺地域の再開発に伴う受注の件数が大幅に増加しました。

その結果、当期の売上高は前年比53.6パーセント増の97億2,800万円、セグメント利益は前年比278.8パーセント増の5億2,900万円と大幅な増収増益となりました。

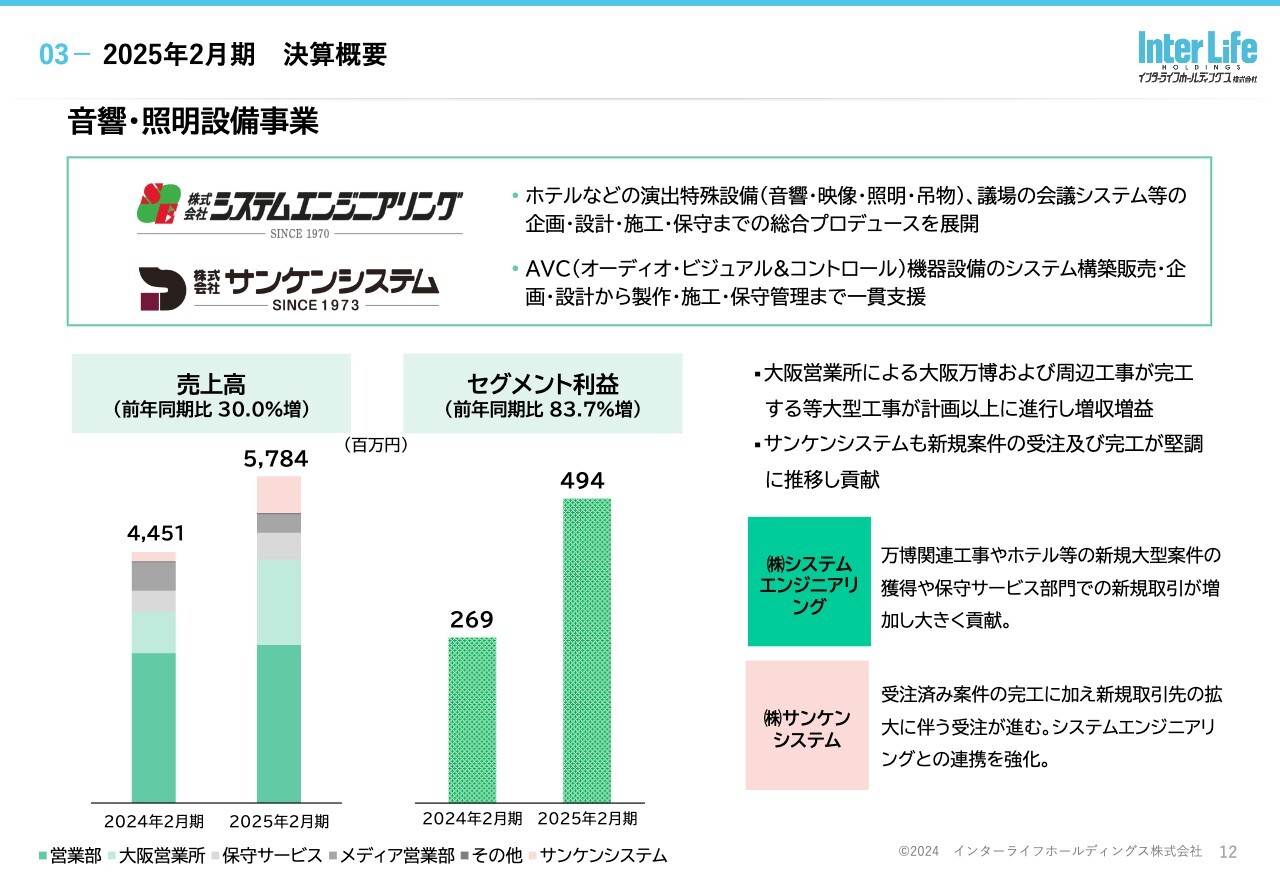

音響・照明設備事業

音響・照明設備事業はシステムエンジニアリングとサンケンシステムが展開しています。システムエンジニアリングは、ホテルなどの音響・映像・照明・吊物の演出特殊設備の総合プロデュースを展開しています。また、サンケンシステムはAVC機器設備のシステム構築から製作・施工・保守管理まで一貫支援を展開しています。

システムエンジニアリングは、大阪営業所での大阪万博工事等による売上増加とホテル等の大型案件の完工により、増収増益となりました。また、サンケンシステムは当期より通期で寄与したことから、セグメントの売上高は前年比30パーセント増の57億8,400万円、セグメント利益は前年比83.7パーセント増の4億9,400万円で増収増益となっています。

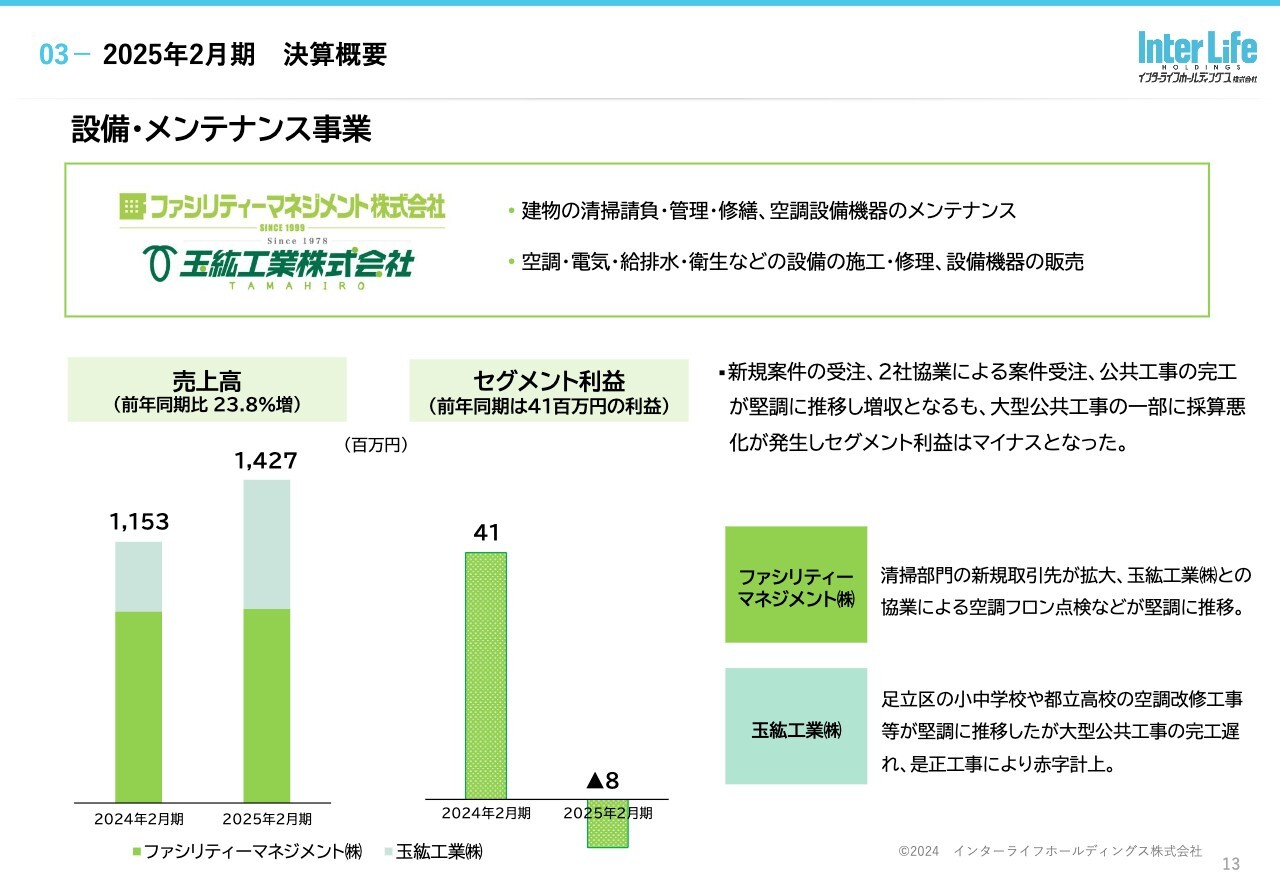

設備・メンテナンス事業

設備・メンテナンス事業です。こちらはファシリティーマネジメントと玉紘工業が展開しています。

ファシリティーマネジメントは、建物の清掃・管理・修繕・空調設備機器のメンテナンスを展開しています。清掃部門は新規取引先の拡大などによって売上を増やしました。また、玉紘工業との協業で、学校施設の点検業務などが堅調に推移し、売上を増やしました。

玉紘工業は空調など設備の施工・修理などを展開しています。残念ながら、当期は一部大型公共工事で是正工事が発生したことで赤字となりました。その結果、当期のセグメント売上高は前年比23.8パーセント増の14億2,700万円、セグメント利益は赤字の800万円となりました。

なお、すでに開示していますが、玉紘工業を売却すること、ファシリティーマネジメントを日商インターライフに合併することを予定しています。結果、設備・メンテナンス事業のセグメントは今後なくなります。この件は後ほどご説明します。

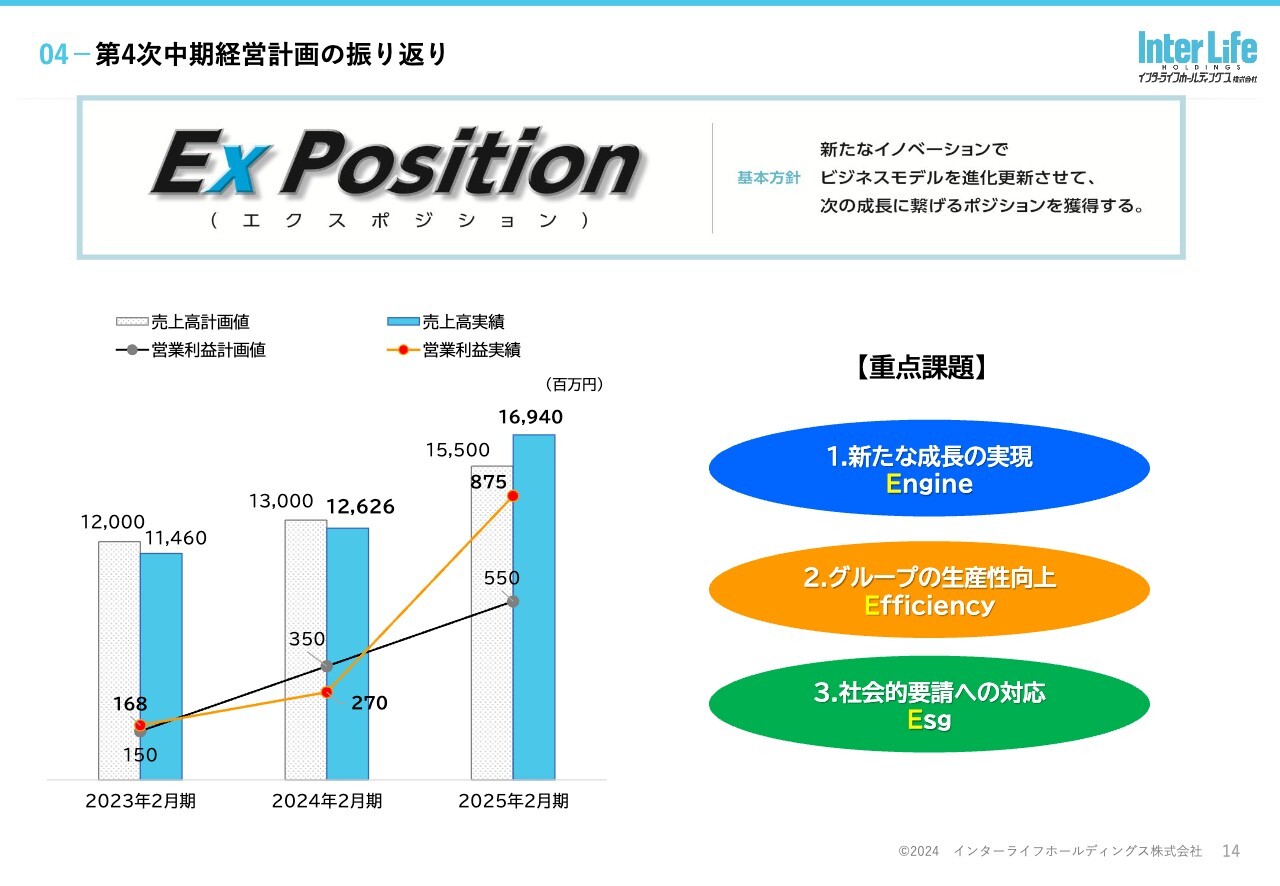

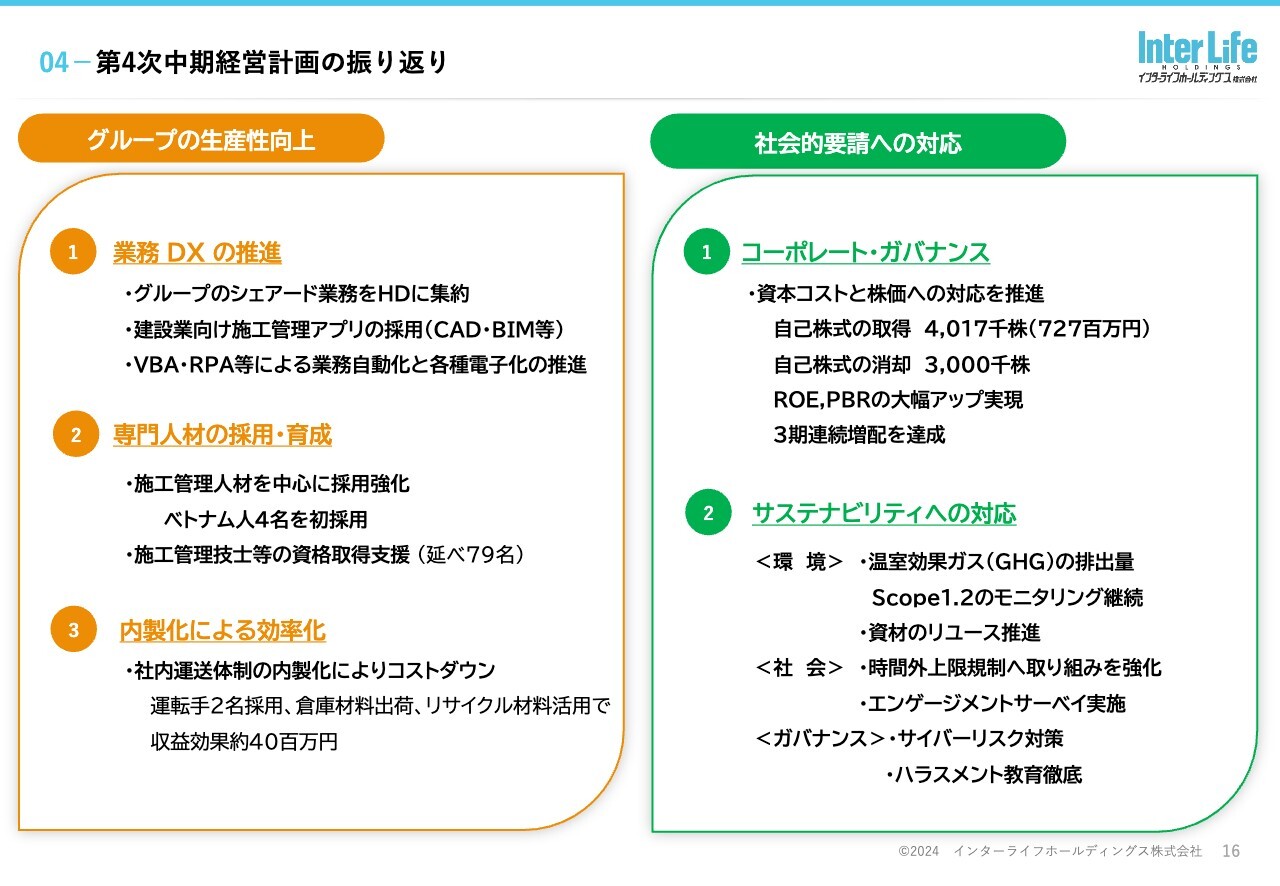

第4次中期経営計画の振り返り

ここからは、第4次中期経営計画の振り返りについてご説明します。2023年2月期を初年度とする第4次中期経営計画では、「新たなイノベーションでビジネスモデルを進化更新させて、次の成長につなげるポジションを獲得する」を基本方針として、万博を意識した「Ex Position」(エクスポジション)をタイトルに、「新たな成長の実現」「グループの生産性向上」「社会的要請への対応」の3つを重点課題として取り組みました。

業績についてはすでにご説明のとおり、最終年度の2025年2月期の当初計画である、売上高155億円、営業利益5億5,000万円を大きく上回り、過去最高益で終わりました。この3年間でビジネスモデルを進化させて、次の成長につながる新たなポジションを当社グループは獲得することができたと考えています。

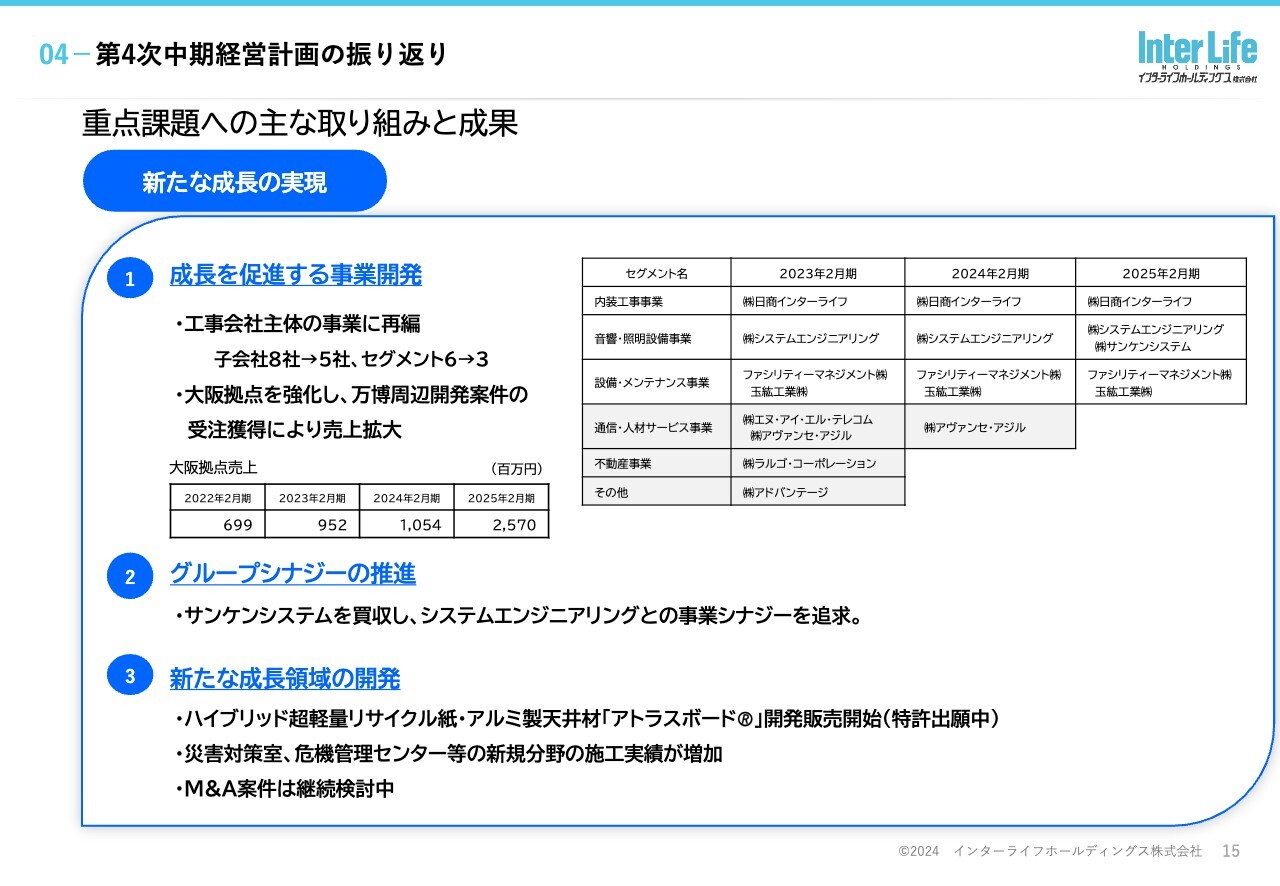

重点課題への主な取り組みと成果①

重点課題への主な取り組みと成果についてご説明します。「新たな成長の実現」については、工事会社主体の事業ポートフォリオへ再編を進めました。スライド右上の表をご覧ください。もともとスタート時の3年前は子会社が8社ありましたが、現在は5社となっています。

また、セグメントについても6セグメントで運営していましたが、現在は3つのセグメントになっています。このことが、結果的には今回の成長につながったと思っています。

スライドの左側には大阪拠点の数字も入っていますが、万博および周辺の開発案件の受注を獲得したことで大きく成長しました。この2つによって、今期の大きな成長が実現できたと考えています。

「グループシナジーの推進」については、サンケンシステムの買収を実施したことで、システムエンジニアリングとの連携による事業シナジーを追求する体制が出来上がっています。

「新たな成長領域の開発」については、ハイブリッド超軽量リサイクル紙・アルミ製天井材「アトラスボード」を開発し、販売を進めています。安全性や作業効率に特徴があり、今後の販路拡大が期待されています。

また、災害対策室や危機管理センターなどの新しい分野での施工実績が増加しています。これは日本の現在の状況を鑑みて、今後の新たな成長領域として対応していきたいと考えています。

重点課題への主な取り組みと成果②

「グループの生産性向上」においては、グループ内のシェアード業務をホールディングスに集約しています。建設DXの推進などで業務プロセスの効率化を推進しました。

専門人材の採用・育成には取り組んでいますが、まだ十分ではないと思っています。それから、社内運送体制の内製化も新しい領域で、これによりかなりコスト削減が図られています。

「社会的要請への対応」については、資本コストや株価への対応として、自己株式を取得しました。また、一部その消却を実施しています。その結果、ROEの改善が図れました。

一方、ESGの観点では、温室効果ガスの排出監視や資材のリユース等を推進し、環境への対応を実施しています。また、従業員については、時間外上限規制への対応、従業員エンゲージメントサーベイの実施などによって、労働環境向上に取り組んでいます。環境・社会・ガバナンスの観点からの対応を今後も強化していきたいと考えています。

第4次中期経営計画のトピックス①

1つ目のトピックスとして、大阪万博における施工実績の1つをご紹介します。大阪万博は4月13日にスタートしました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、人気シンガーのAdoさんがコンサートを行いました。

そのコンサートの会場がスライドのイラストです。これは万博会場のEXPOアリーナ内の「MATSURI」というステージですが、これに大きな音響設備、照明設備がついています。こちらをシステムエンジニアリングが施工しています。また、日商インターライフは国内企業並びに海外企業のパビリオン内の内装工事の一部を受注しました。

これらの実績は、当社の技術力と施工力、さらにはグループとしての総合力を示すものであり、今後の案件獲得に向けた大きなアピールポイントとなっていくものと考えています。

第4次中期経営計画のトピックス②

2つ目のトピックスは「アトラスボード」についてです。こちらを開発し、いよいよ設置を始めています。特許は今申請中ですが、おそらく取れるという状況になっています。

著名ホテルのキッズルームや、大学のルーム改修等で一部採用されています。今後、この活用が大きく広がることを期待しています。なお、一部初めての方にはチラシも入れていますので、ご覧いただければと思います。

第5次中期経営計画の概要 スローガン・ビジョン

ここからは、第5次中期経営計画について概要をご説明します。まず第5次中期経営計画の推進スローガンは、「NEXT STAGE 2030」としています。これは2030年の大阪IRの開業を展望しつつ、時代の変革に挑み続け、持続的成長を実現するという思いを込めています。

またビジョンとしては、「快適空間をプロデュースする最強のプロ集団によるオンリーワングループ企業となる」と定め、ありたい姿を目指したいと考えています。当社の強みは、専門性の高い工事事業を展開するプロ集団であるという点です。

それから、企画・設計・施工・保守まで一貫して対応できる体制が日商インターライフ、システムエンジニアリングにはあります。また、内装事業と音響・照明事業、この2つの業態を持っている企業は上場会社では他になく、他社と一線を画す企業グループになっています。当社のこれらの強みを活かして、さらなる成長を実現するため、このビジョンを定めました。

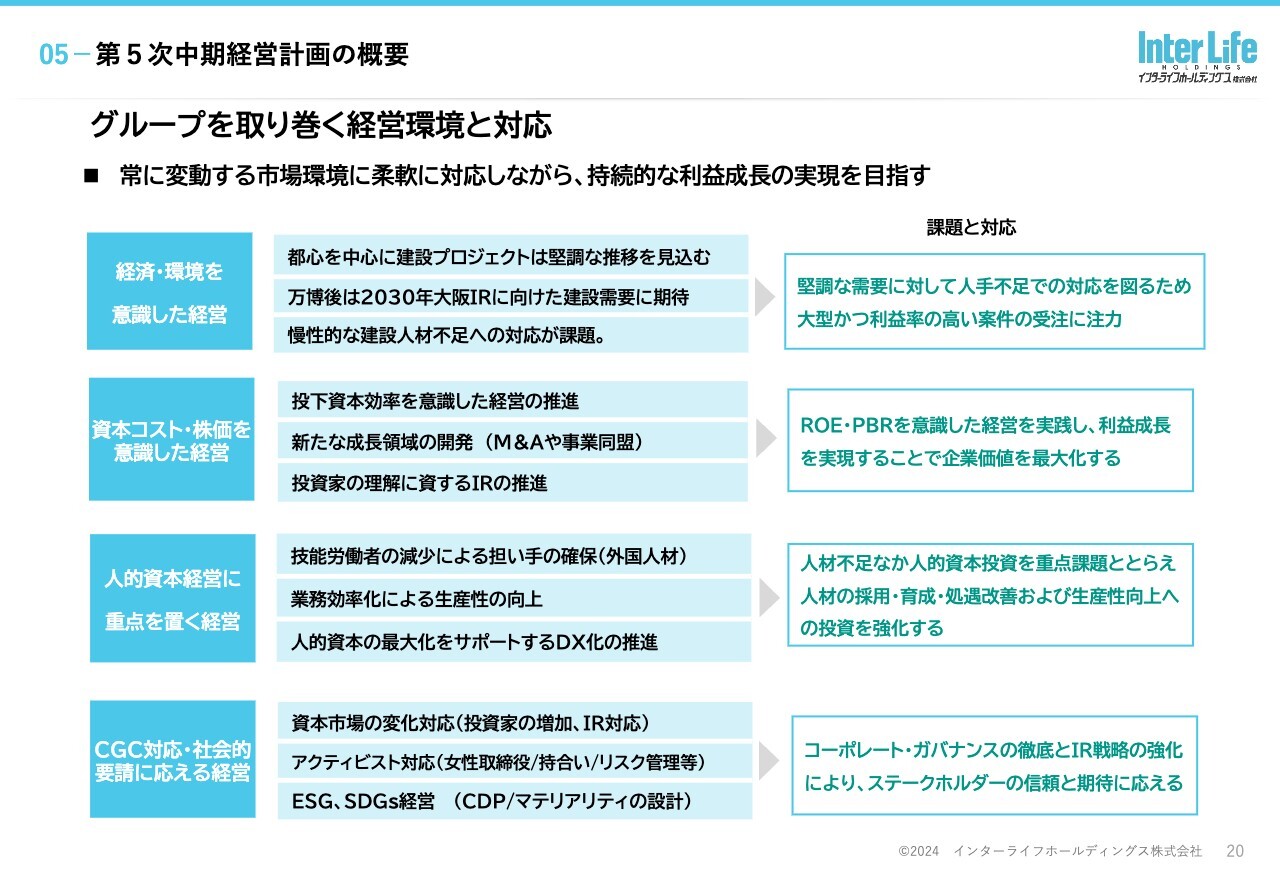

第5次中期経営計画の概要 グループを取り巻く経営環境と対応

現在の当社グループを取り巻く環境における課題と対応について、私の考えを述べたいと思います。まず、経済環境ですが、都市部を中心に建設需要は堅調に推移するものと見込んでいます。また、万博後は、すでに始まっていますが、大阪IR関連需要に対する期待が高まっています。

ただし、慢性的な建設人材不足は業界としても大きな課題です。当社としては、人手不足の中、この堅調な建設需要に対応するためには、大型かつ利益率の高い案件の受注を重視する戦略をとりたいと考えています。

また、資本コストと株価を意識した経営の取り組みについては、資本効率を意識しながら、まずは利益を成長させることが第一であると考えています。

人的資本経営については、人材の確保・育成に加えて、生産性向上のための投資は、今までさほど重点的に対応できていなかったこともあるため、今後は大きく人的資本投資を増やしたいと考えています。

コーポレート・ガバナンスの徹底とIR活動強化によって、ステークホルダーの信頼・期待に応える経営体制を整えていきます。常に変動する市場環境に柔軟に対応しながら、持続的な成長の実現を目指したいと思っています。

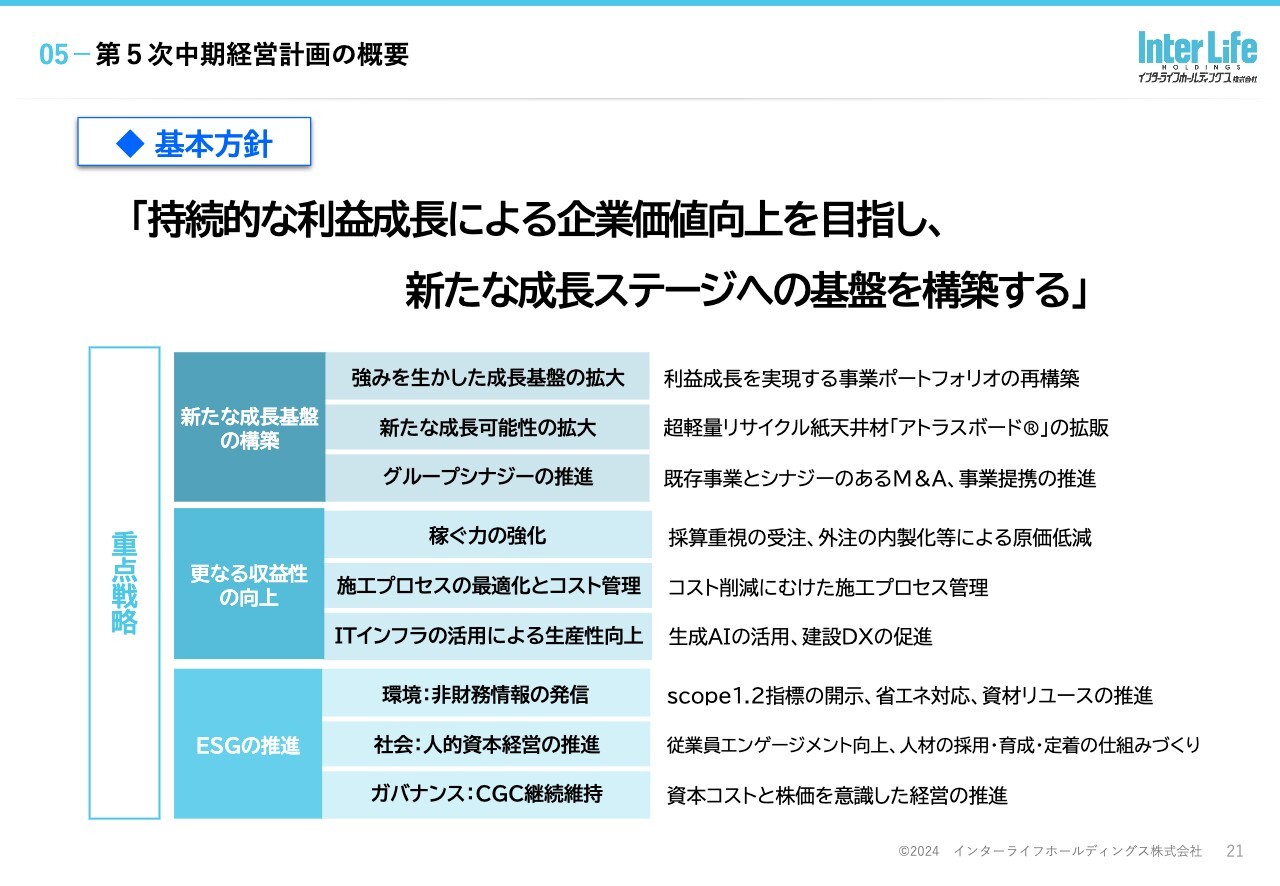

第5次中期経営計画 基本方針と重点戦略

以上の経営環境を踏まえ、第5次中期経営計画の基本方針と重点戦略の概要をご説明します。基本方針は、「持続的な利益成長による企業価値向上を目指し、新たな成長ステージへの基盤を構築する」としています。

この3年間では利益の安定的な成長を通じて、企業価値を高めながら2030年へとつながる基盤を作ることを目指したいと思います。

重点戦略は3つです。まずは「新たな成長基盤の構築」です。当社の強みをさらに拡大することで、既存事業の収益性をより高めるとともに、「アトラスボード」などの新商品の拡販、M&Aなどによる既存事業とのシナジーの拡大を推進していきたいと考えます。

次に「更なる収益性の向上」です。採算重視の受注戦略、外注から内製化への転換、施工プロセスの最適化などの原価低減策を進め、ITインフラといった最新技術を活用し、生産性の向上をいっそう図りたいと思います。

最後に「ESGの推進」です。環境面では省エネ対策や資材のリユースを推進し、社会面では人的資本投資を強化します。そして、資本コストと株価を意識した経営をさらに推進することで、企業価値の向上を目指します。

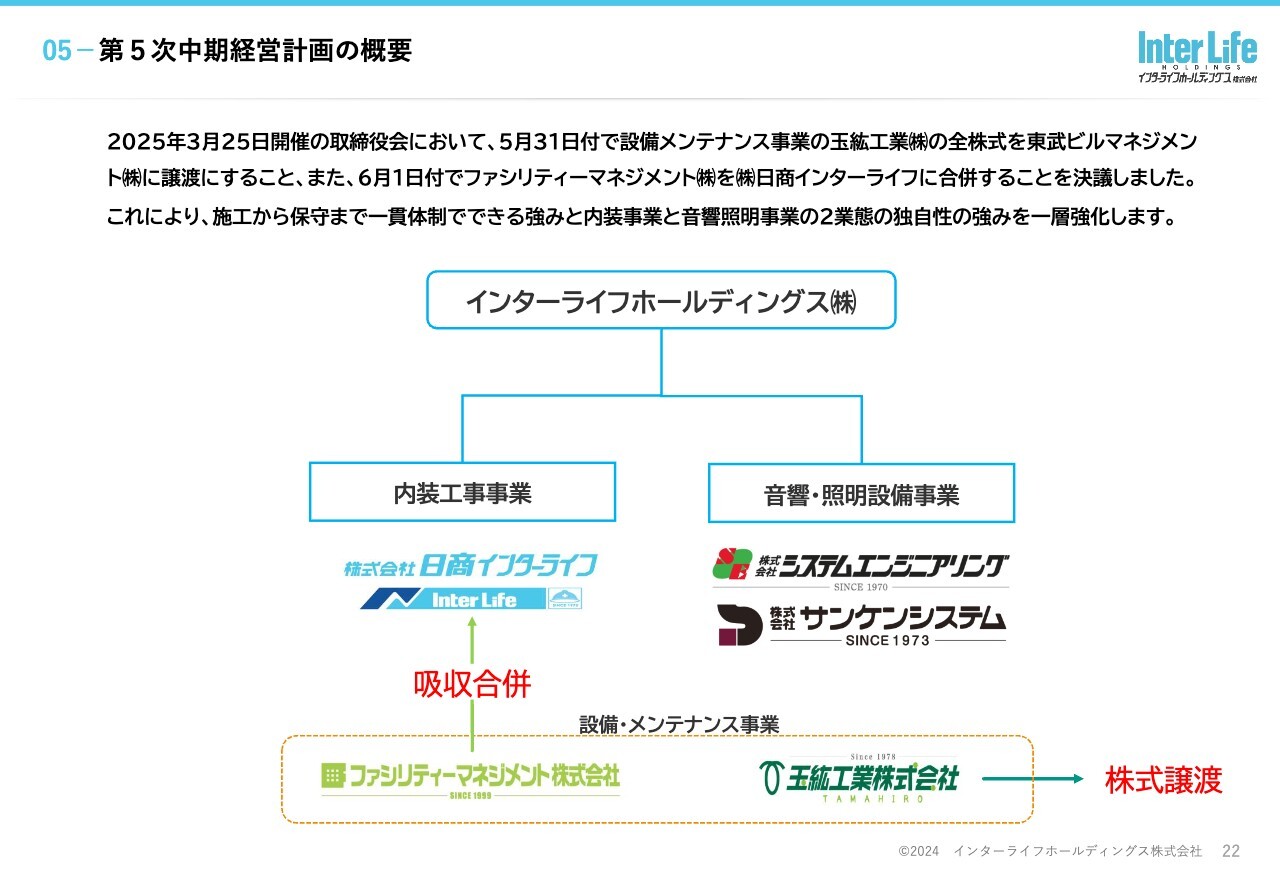

事業再編について

今期に予定している事業ポートフォリオの再編についてご説明します。

3月25日に開示したとおり、玉紘工業の全株式を、5月31日付で東武ビルマネジメント株式会社に譲渡します。そして、6月1日付で、ファシリティーマネジメントを日商インターライフに吸収合併する予定です。

この再編の背景には、今後の経営環境の変化に対応するため、東武グループから株式譲り受けの申し出があり、玉紘工業を譲渡することで当グループの業績の安定と効率化が図れると判断し、肯諾しました。

また、設備・メンテナンス事業のファシリティーマネジメントを日商インターライフと合併することについては、先ほどお話ししたとおり、当社は施工から保守まで一貫体制を目指しています。

日商インターライフの保守メンテナンス部門は、実質的にはファシリティーマネジメントに負っている部分もあります。そのため、日商インターライフと一緒になることによって、日商インターライフとして作ったものの保守メンテナンスまですべて手掛けるという、一貫体制を整えたいと思います。

また、自分たちが作った店舗等で今までできなかった清掃業務やメンテナンス業務などをファシリティーマネジメントが手掛けるようになるなど、そのような広がりは十分に期待できると思っています。お客さまへのサービス提供力や収益力の向上を、この合併で目指したいと考えます。

第5次中期経営計画のまとめ

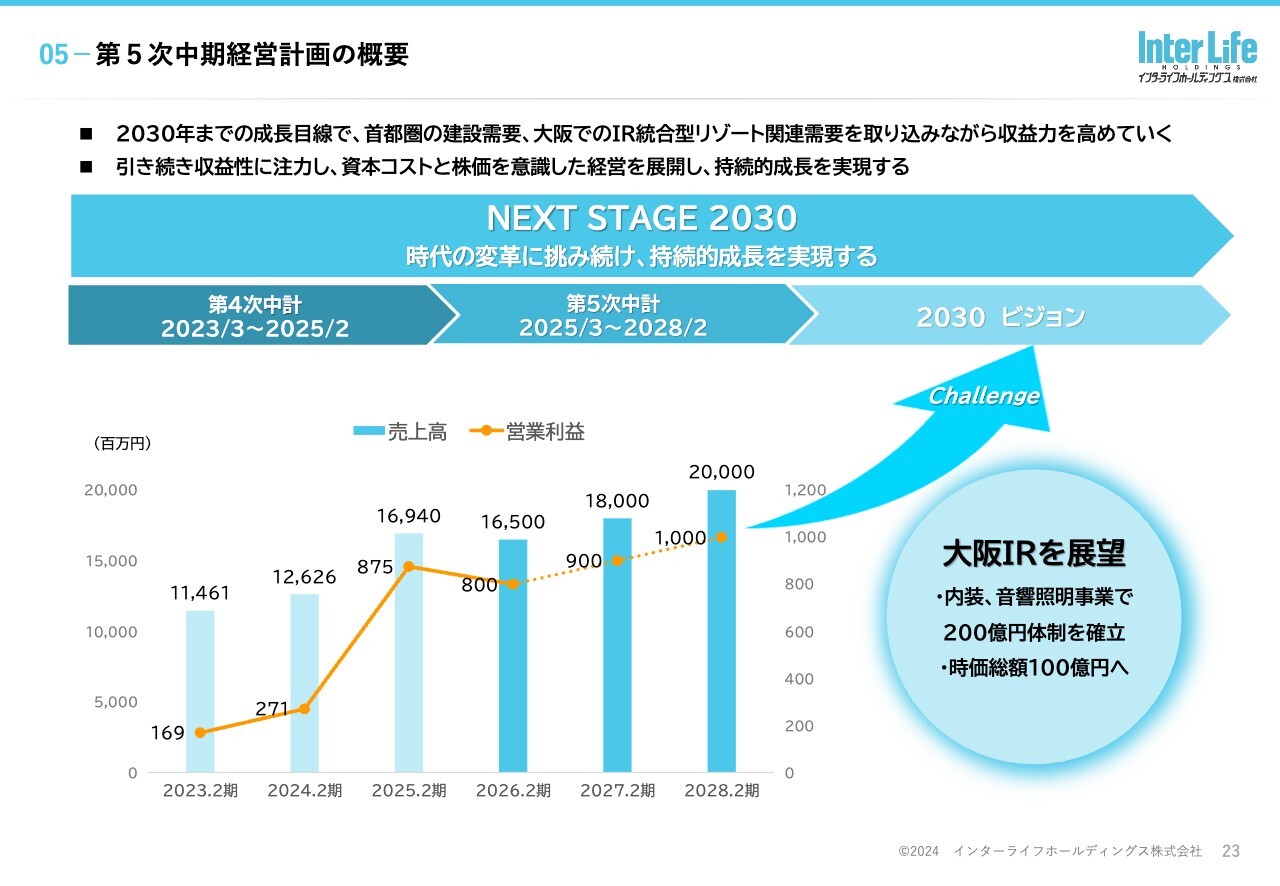

スライドに、前中期経営計画の2023年2月期から新中期経営計画の2028年2月期にかけての売上高と営業利益の推移、そして2030年の長期的な目標に向けた成長推移をグラフで示しています。

新中期経営計画においては、前期の好決算から業績基調は変わっていません。高い業績を維持し、堅実な成長を果たしながら、最終年度には売上高200億円、営業利益10億円を目指し、新たな成長ステージの基盤を作っていきます。

そして、2030年の大阪IRを展望し、内装工事事業で100億円以上、音響・照明設備事業で100億円を目指し、2つの事業での200億円体制を確立したいと考えています。その結果、時価総額100億円の企業となることを希望しています。

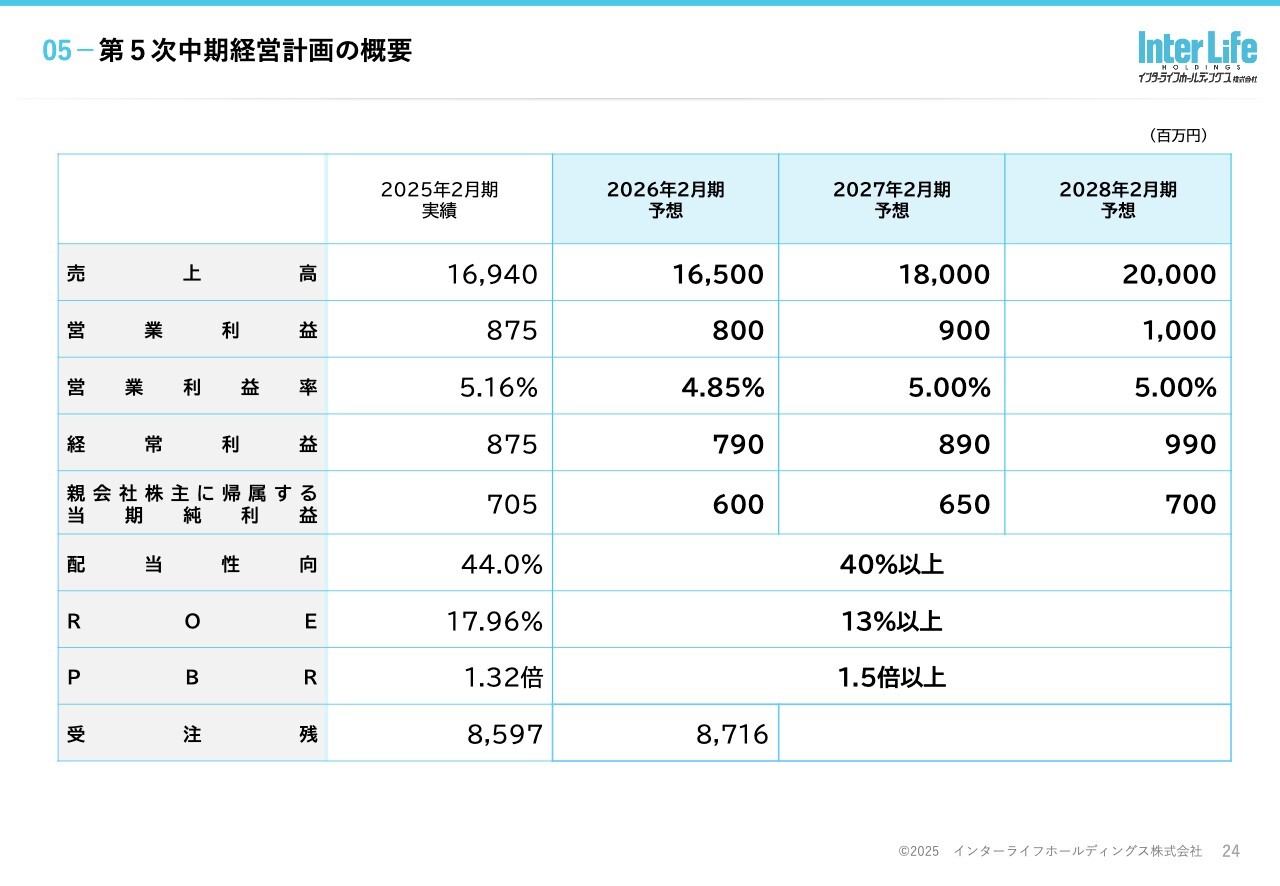

第5次中期経営計画のKPI

第5次中期経営計画の経営目標とKPIについてご説明します。2026年2月期は、前年度が高い業績であったため、結果的に減収減益予想としています。これは本日の株価にも影響したと思います。約5億円の減収要因については、玉紘工業の売却によるものです。

その他の企業についてはほぼ横ばいで今期は高い業績でしたが、その売上を確保することを目標にしています。

一方、先ほどご説明したように、日商インターライフは、前期に高採算の大型案件が非常に多かった関係で大変大きな利益を上げました。その分については、やむを得ず減益予想としています。

今期の受注についても、前期の期初の約85億円を上回る約87億円を残高として有しています。今後の受注を着実に取り込み、また利益率を改善することで、収益の上乗せを目指していきます。

この3年間は、営業利益率5パーセント以上、配当性向は40パーセント以上、ROEは13パーセント以上、PBRは1.5倍以上を最低限の目標として取り組みます。

株主や投資家のみなさまに対しては、成長ストーリーと経営の堅実さをアピールすることで資本市場での企業価値向上を実現していけるよう、今後も努めていきます。

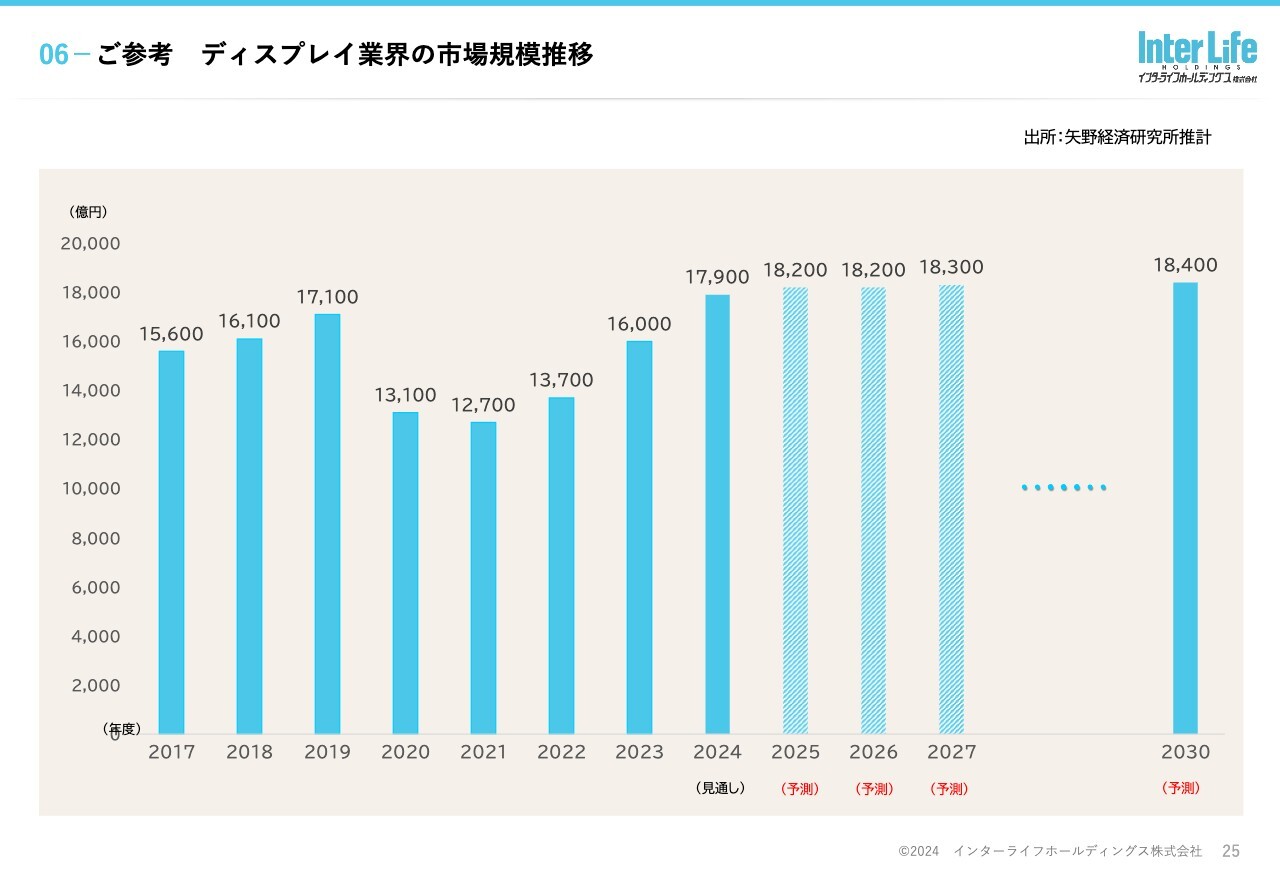

ご参考:ディスプレイ業界の市場規模推移

スライドはディスプレイ業界の市場規模の推移です。こちらは矢野経済研究所のデータをもとに作成しています。コロナ禍では業界として大きく落ち込みましたが、2024年度には1兆7,900億円、2025年度以降は1兆8,200億円から1兆8,400億円という予測になっています。

現時点では微増ではあるものの、中長期的にはディスプレイ業界の需要が堅調に推移することを示しており、当社グループの案件受注が期待できるものと考えています。

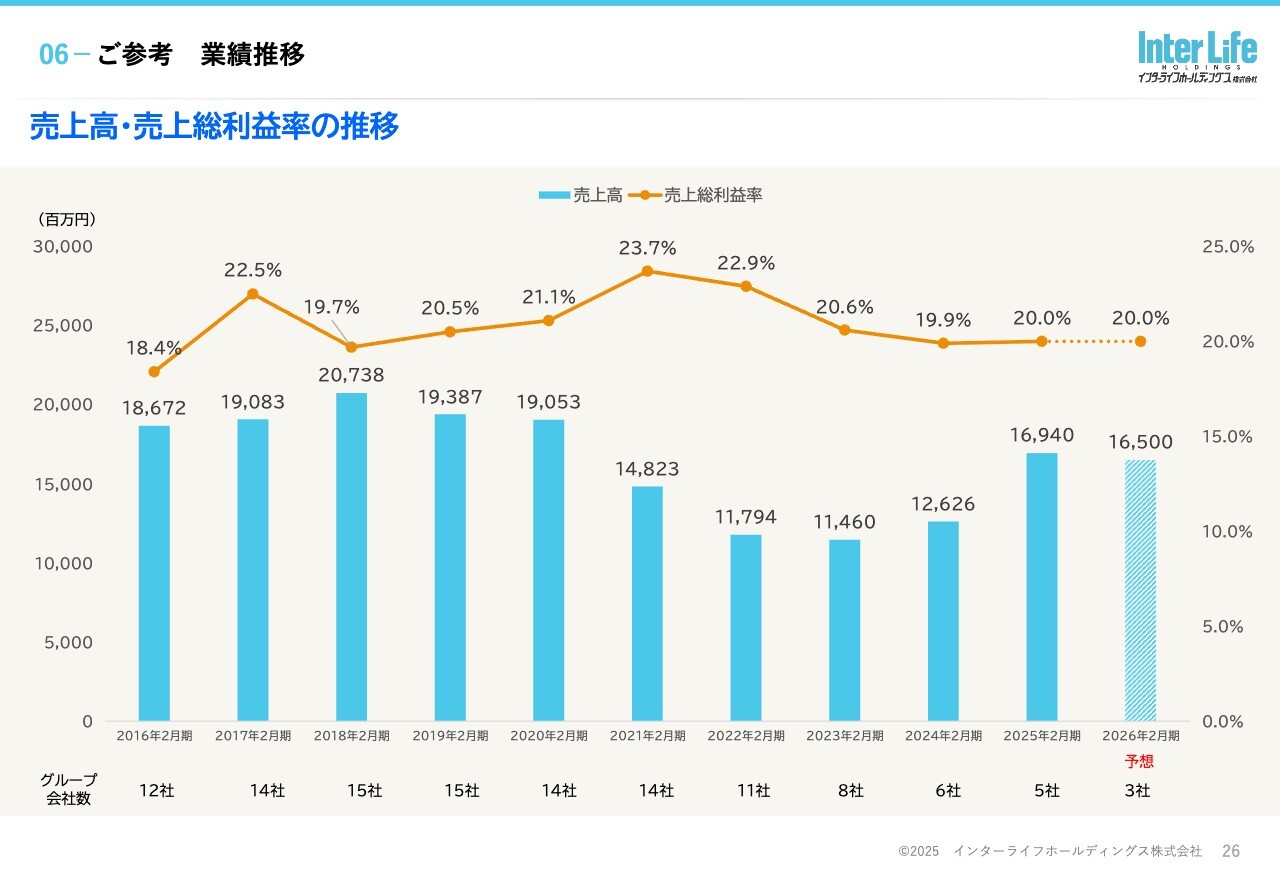

ご参考:売上高・売上総利益率の推移

スライドは、当社の売上高・売上利益率の推移です。売上高と売上利益率については、コロナ禍での事業再編もあり、売上高はいったん落ち込んだものの、2023年2月期をボトムに3年間で大きく成長しています。

売上高はまだまだ200億円に届かない状況です。2018年2月期の売上高約200億円は、当時の当社グループが15社あったことによるものです。今は5社で、今後は4社になりますが、そのような意味では、この3年間で目指す売上高200億円は、過去の売上をぜひとも超えたいという思いの現れだとご理解いただきたいと思います。

売上総利益については20パーセント台で、いろいろなコストアップがあるものの、安定的に推移していると考えています。

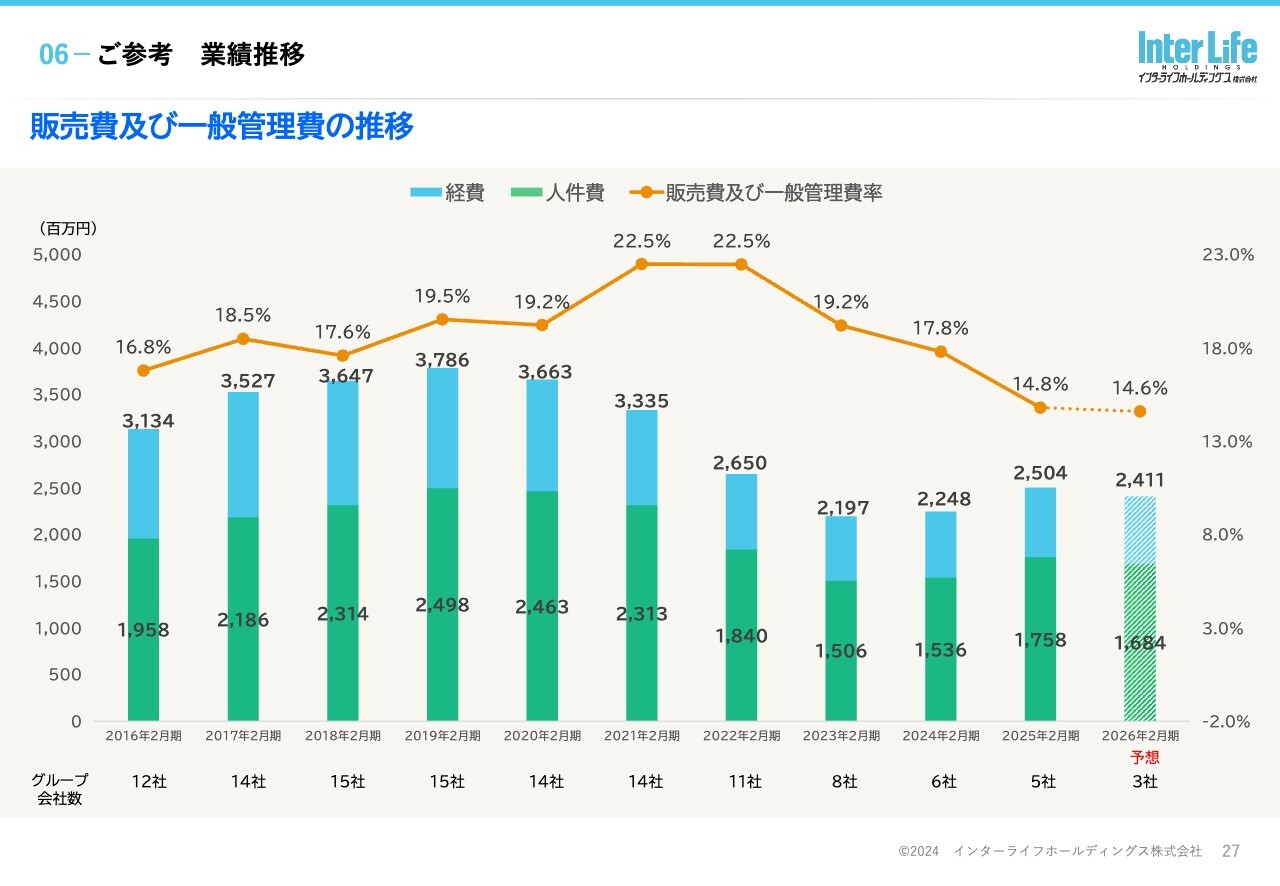

ご参考:販売費及び一般管理費の推移

販管費と一般管理費の推移です。この3年間の事業再編と売上増加に伴い、販売費及び一般管理費率は年々低下しています。売上が増えるにしたがって、販売費及び一般管理費率はどんどん落ちていきます。

ただし人件費については、当期は従業員の処遇改善をしました。せっかく大きな利益を上げたため、従業員に対してもかなり賞与を増やしました。このように人件費の増加があったものの、販売費及び一般管理費率は14.8パーセントということで、低下しています。

ご参考:営業利益・営業利益率の推移

営業利益・営業利益率の推移です。コロナ禍の2022年2月期をボトムに、業績はV字回復しています。ただし、上がり方が相当高いため、この高い利益を引き続き維持していくことはかなりのプレッシャーになっています。

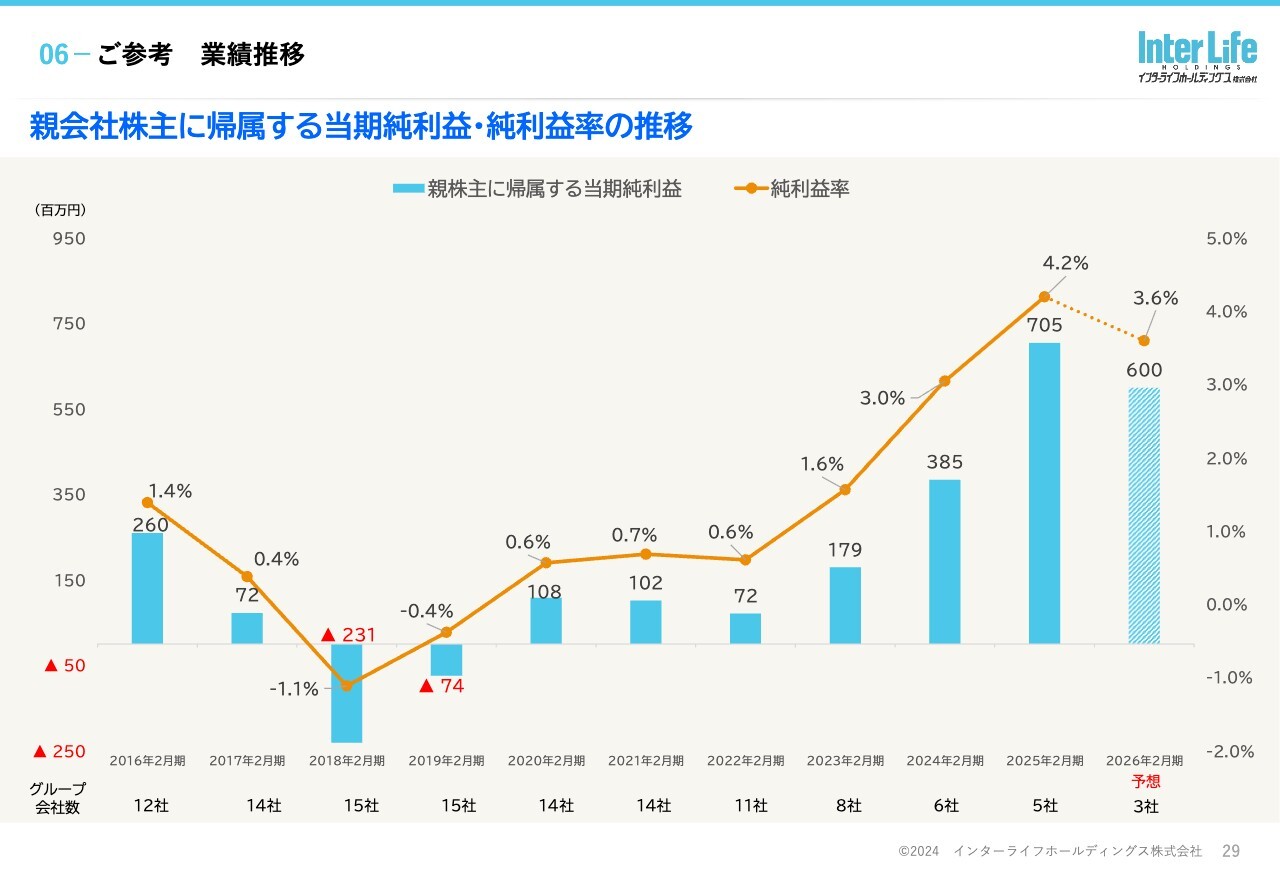

ご参考:親会社に帰属する当期純利益・純利益率の推移

親会社株主に帰属する当期純利益・純利益率の推移です。スライドのグラフのとおり、2018年2月期頃は赤字でしたが、コロナ禍以降は順調に成長し、現在の状況となっています。このように、堅調に親会社株主に帰属する当期純利益も増加しているとご理解いただければと思います。

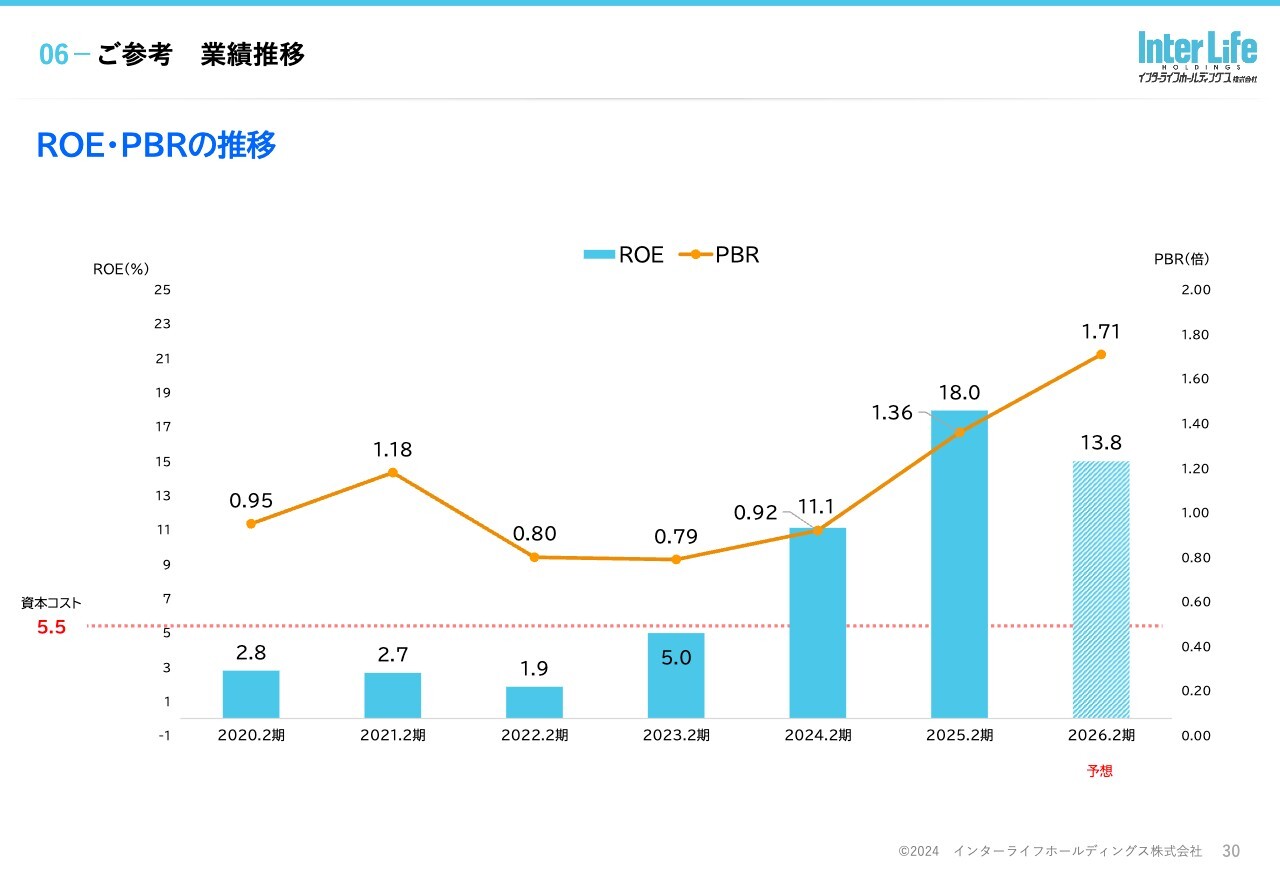

ご参考:RОE・PBRの推移

ROE・PBRの推移です。2023年2月期以前は、資本コストが5.5パーセントを下回る水準でしたが、やっと昨年度から上がり始め、今年度はROE18パーセントとなりました。当期の成果を維持して、安定成長を実現したいと思います。

また、株価にも影響するPBRについては、2024年2月期以前は0.92倍と、1倍を下回っている状況でした。しかし、現在は1.36倍に上昇し、ようやく経営目線のPBRになったと思っています。今後も、当社の企業価値向上に向けたIRなどの強化をしていきたいと思います。

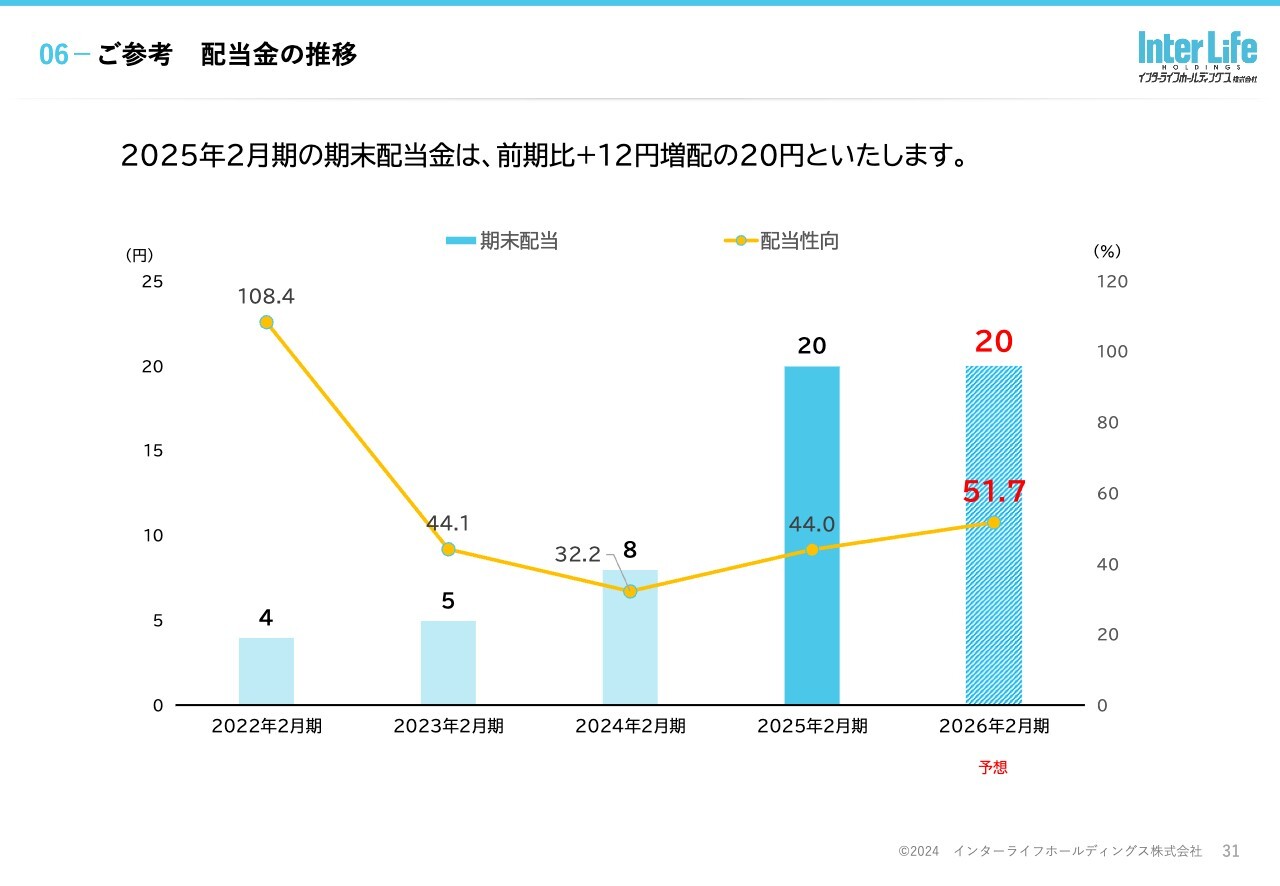

ご参考:配当金の推移

配当については、株主のみなさまへの長期的利益還元を重要な課題の1つと考え、安定した配当を行うことを基本方針にしています。そこで、新たに配当性向は40パーセント以上を目標にしたいと思います。

2025年2月期の期末配当については、業績の大幅達成を果たしたことから、株主のみなさまに利益還元すべく大幅増配しました。その結果、配当性向は44パーセントと、40パーセントを超える水準で配当しています。

今期については、親会社株主に帰属する当期純利益が若干落ちると予想していますが、20円を継続したいと考えています。その段階では配当性向は51.7パーセント程度になると思いますが、安定的な配当を続けていけるような体質にしたいと思います。

ご参考:株価と実績PBRの推移

株価の状況です。中期経営計画が始まる初年度であった2022年3月1日の終値は166円でした。その後の1年目、2年目には約200円台に上がり、そして3年目には300円台に上がったということで、順調に評価をいただいています。

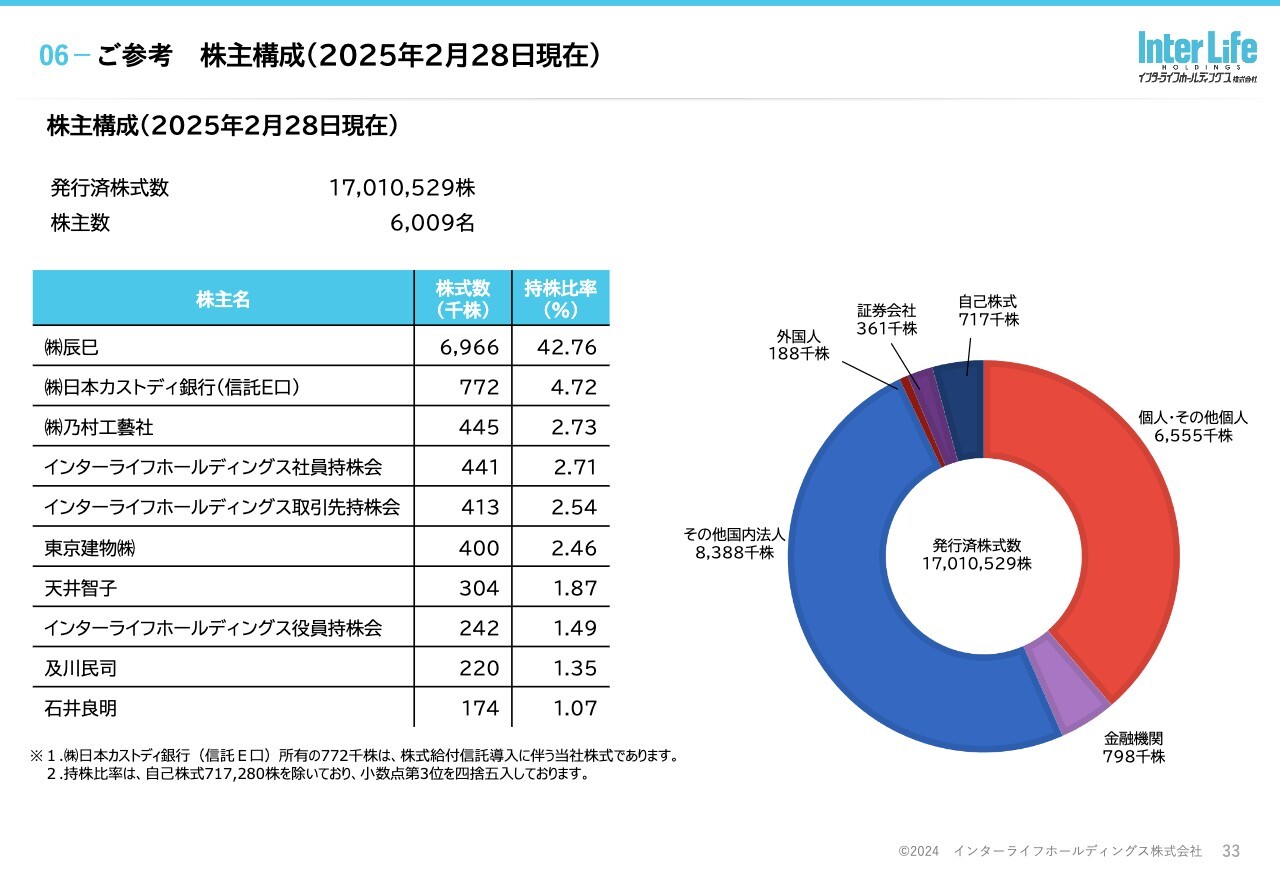

ご参考:株主構成(2025年2月28日現在)

株主の構成については、特に大きな変化はありません。ご参考までにスライドをご覧ください。

以上、2025年2月期の決算概要の説明と第4次中期経営計画の振り返り、そして第5次中期経営計画の概要についてご説明しました。

質疑応答:大阪万博関連工事について

質問者:スライド10ページのセグメント別状況についての質問です。今回の大阪万博関連工事による売上について、内装工事事業、音響・照明設備事業、設備・メンテナンス事業、それぞれどのくらいの規模だった

新着ログ

「建設業」のログ