BeeX、1Qは売上が前期比+12.7%で好スタート ストック型ビジネス比率は74.5%に上昇し収益安定化

会社概要

広木太氏:みなさま、こんにちは。株式会社BeeX代表取締役社長の広木です。本日は、2026年2月期第1四半期の決算についてご説明します。まずは当社の事業概要についてお話しします。

当社は、2016年3月に創業されたクラウド専用のシステムインテグレーション企業です。現在の従業員数は連結ベースで246名です。

BeeXのマルチクラウド対応力

クラウドと一口に言ってもさまざまなプラットフォームがありますが、当社では主に3つのプラットフォームを取り扱っています。1つ目は「Amazon Web Services(AWS)」、2つ目はMicrosoftが提供する「Microsoft Azure」、そして3つ目はGoogleの「Google Cloud」です。

当社の特徴は、どれか1つに特化するのではなく、複数のクラウドプラットフォームを取り扱い、お客さまのニーズに応じて選択・構築・運用を行う「マルチクラウド・インテグレーター」というかたちを採用している点です。その中でも「AWS」においては、プレミアティアサービスパートナーとして、最上位パートナーに位置づけられています。

この認定は、日本では15社のみが受けているものです。当社は創業からまだ約10年と比較的新しい企業ですが、実績とノウハウを「AWS」に評価され、最上位パートナーとしてのお墨付きをいただいています。

加えて、SAPの認定パートナーとなっている点も大きな特徴です。SAPはドイツのERPパッケージベンダーで、多くの大企業の基幹システムとして導入されています。このため、当社の顧客は大手企業が中心です。これら大手企業にとって不可欠な基幹システムの構築・運用領域を手掛けています。

大手のお客さまと直接つながりを持ち、その中でも重要な基幹システムを取り扱っている点が特徴であり、大きな強みであると言えます。

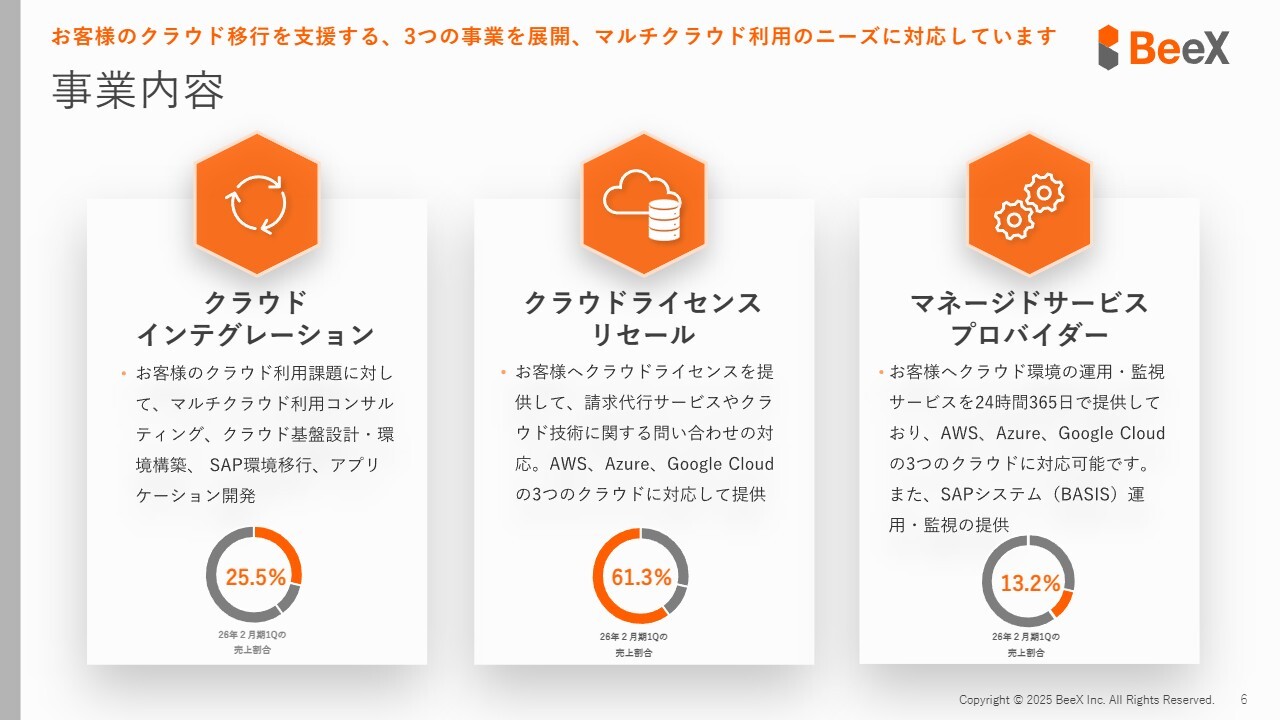

事業内容

当社の事業内容をご説明します。当社では主に3つの事業を展開しています。1つ目はクラウドインテグレーションです。これはクラウド導入時のコンサルティングから実際の構築、オンプレミスとも呼ばれる従来型システムからの移行や、クラウドに最適化されたアプリケーション開発を行うサービスとなっています。

2つ目はクラウドライセンスリセールです。こちらはライセンスの販売を指します。ただし、単発の販売ではなく、携帯電話の通信費や電気代のように、利用状況に応じて毎月課金される仕組みとなっています。

3つ目はマネージドサービスプロバイダー、日本語でわかりやすく言うと運用保守サービスです。クラウドシステムに対して24時間365日体制の監視や障害対応を行い、さらに「AWS」「Microsoft Azure」「Google Cloud」といったプラットフォームのシステム拡張サービスも提供しています。

これら3つの事業を大別すると、「クラウドインテグレーション」はフロー型ビジネスに該当します。お客さまから依頼をいただき、システムのコンサルや構築を行い、その対価を受け取るという流れです。一方で、「クラウドライセンスリセール」と「マネージドサービスプロバイダー」はストック型ビジネスに分類されます。毎月の利用状況や運用保守の状況に応じて継続的な売上を上げていく仕組みです。

このようにフロー型とストック型を組み合わせることで、ストック型で安定した売上収益を得ながら、フロー型で新規案件の開拓を進められます。これが当社事業の大きな強みであり、ビジネスモデルの特徴となっています。

続いて、第1四半期のトピックスをいくつかご紹介します。

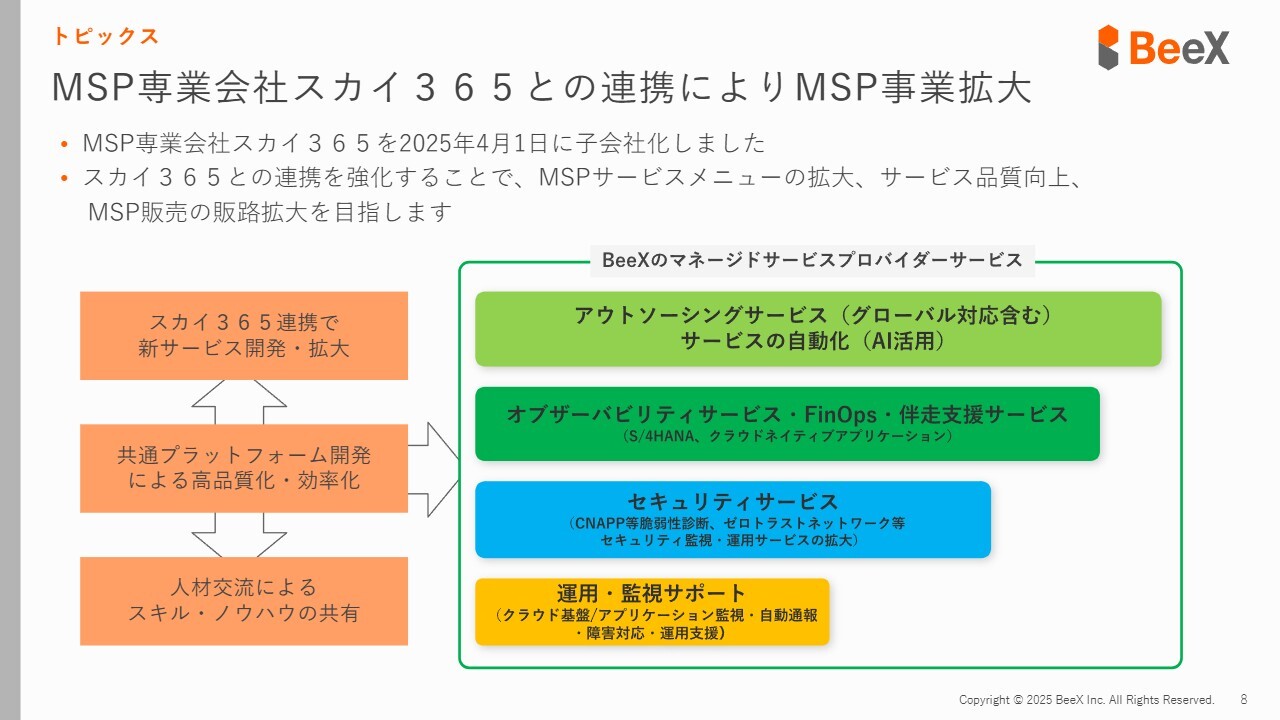

MSP専業会社スカイ365との連携によりMSP事業拡大

1つ目のトピックスは、MSP専業会社であるスカイ365を2025年4月1日に子会社化したことです。同社は北海道に拠点を置くMSPを専業とする会社で、先ほどお話しした24時間365日体制の監視業務や、有事の際の障害対応、「AWS」やクラウドの操作代行などを行っています。

子会社化により連携を強化することで、MSPサービスのさらなる拡大、品質の向上、販路拡大などを目指していきます。

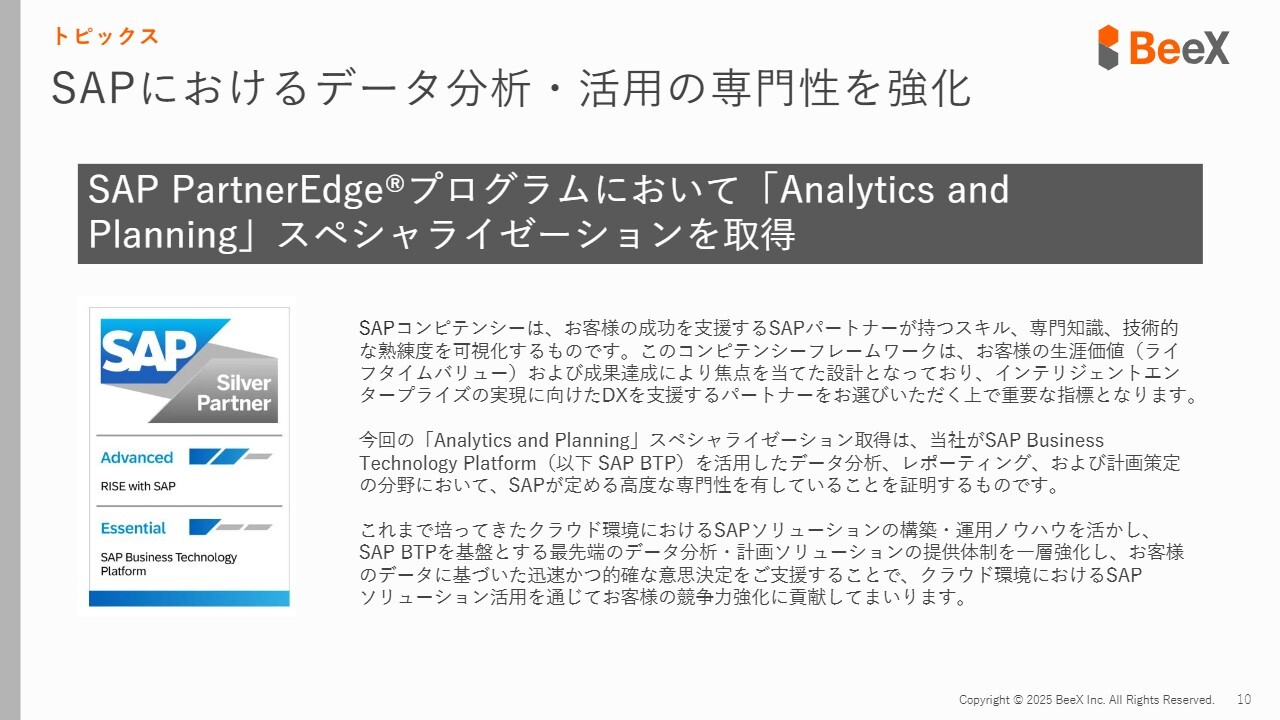

SAPにおけるデータ分析・活用の専門性を強化

2つ目のトピックスは、SAPにおける新たな認定の取得です。この認定は「アナリティクス&プランニング」に関連するもので、データ分析活用の専門性が評価されました。詳細は、後ほど成長戦略の中でご説明します。

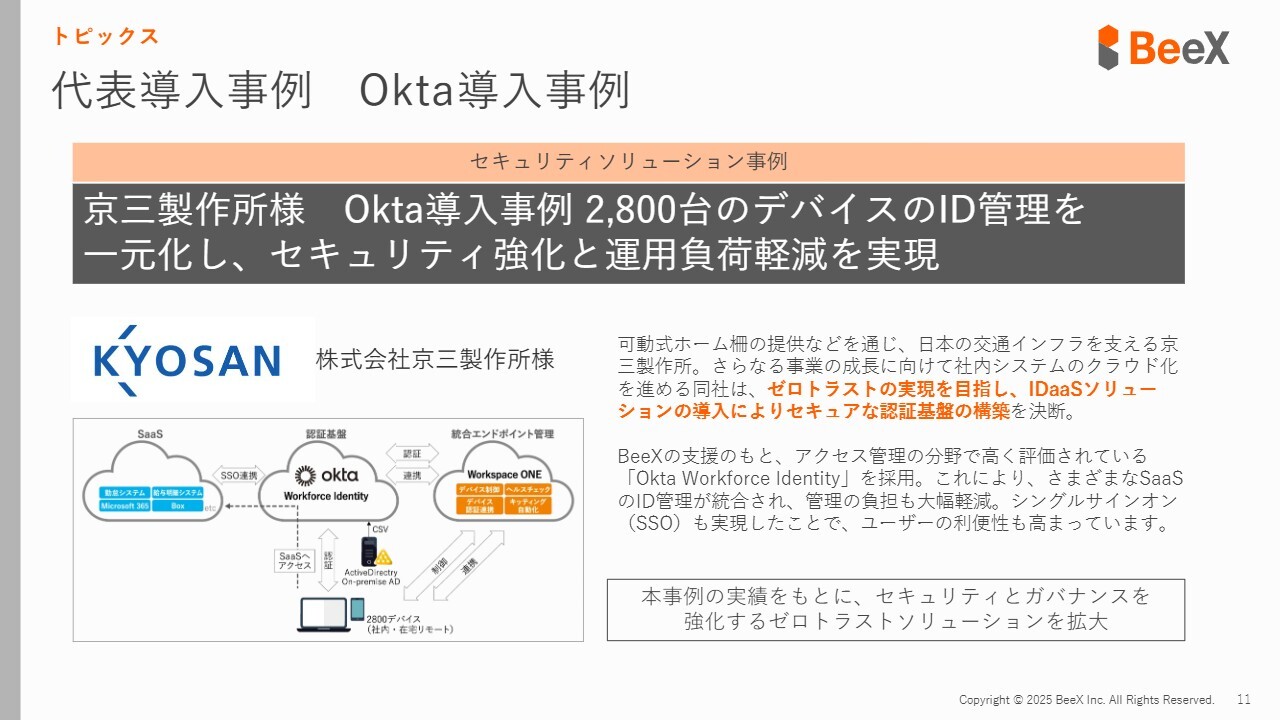

代表導入事例 Okta導入事例

3つ目のトピックスは、代表的な導入事例として、セキュリティ製品「Okta」の導入についてお話しします。

「Okta」は認証認可システムであり、ゼロトラストネットワークと呼ばれるクラウド時代の新しいネットワークの実現において、第1段階として導入されるものです。2,800台のデバイス・ID管理のため、「Okta」の大規模な導入を実施しました。

今後もセキュリティ製品を新たなソリューションとして拡大し、クラウドを安心安全に活用するためのソリューションをお客さまに提供し、クラウド利用を安心して進めていただけるよう努めていき、セキュリティ事業の拡大を目指します。

続いて、第1四半期の決算についてご説明します。

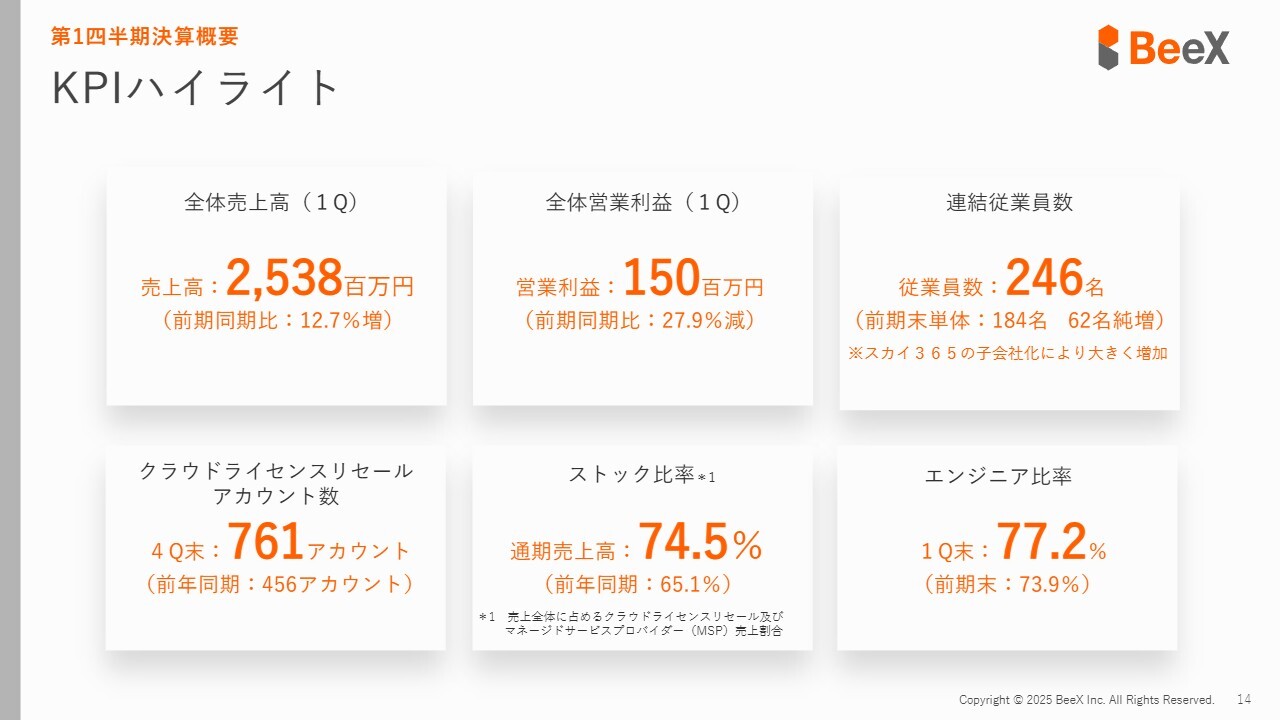

KPIハイライト

KPIハイライトです。売上高は25億3,800万円で前年同期比12.7パーセント増、全体営業利益は1億5,000万円で前年同期比27.9パーセント減となりました。従業員数は連結で246名となり、62名の純増となっています。

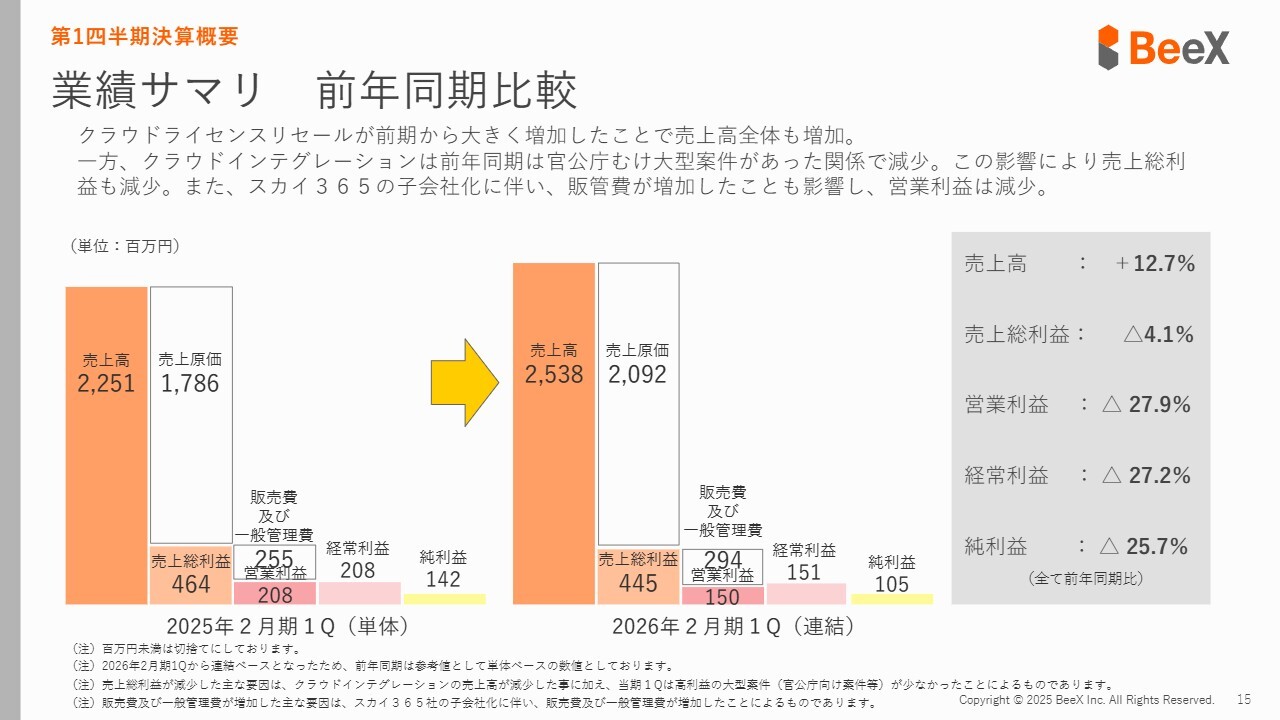

業績サマリ 前年同期比較

第1四半期の業績をご説明します。売上高は前年同期比12.7パーセントの増加となりました。これは、主にクラウドライセンスリセールが前期より大幅に増加したことが要因です。

一方で利益は減少しています。これは前年同期のクラウドインテグレーションで官公庁向けの大型案件があり、高い利益率を出していたことが影響しています。この利益の減少に加え、スカイ365の子会社化による販管費の増加も影響し、営業利益が減少しています。ただし、全体としては計画どおり順調に推移している状況です。

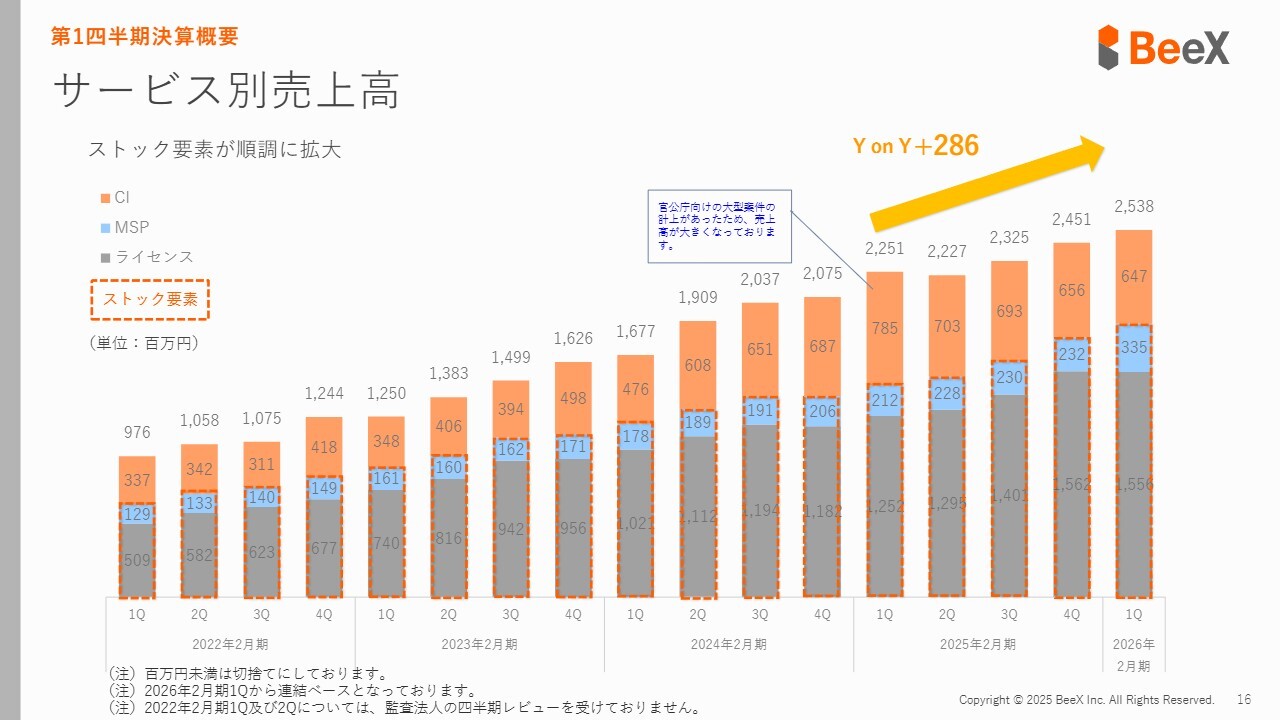

サービス別売上高

サービス別の売上高です。ご覧のとおり、右肩上がりで売上が増加していることが確認できます。特にストック型ビジネスについては、MSPを専業としているスカイ365の子会社化などもあり、順調に伸びています。

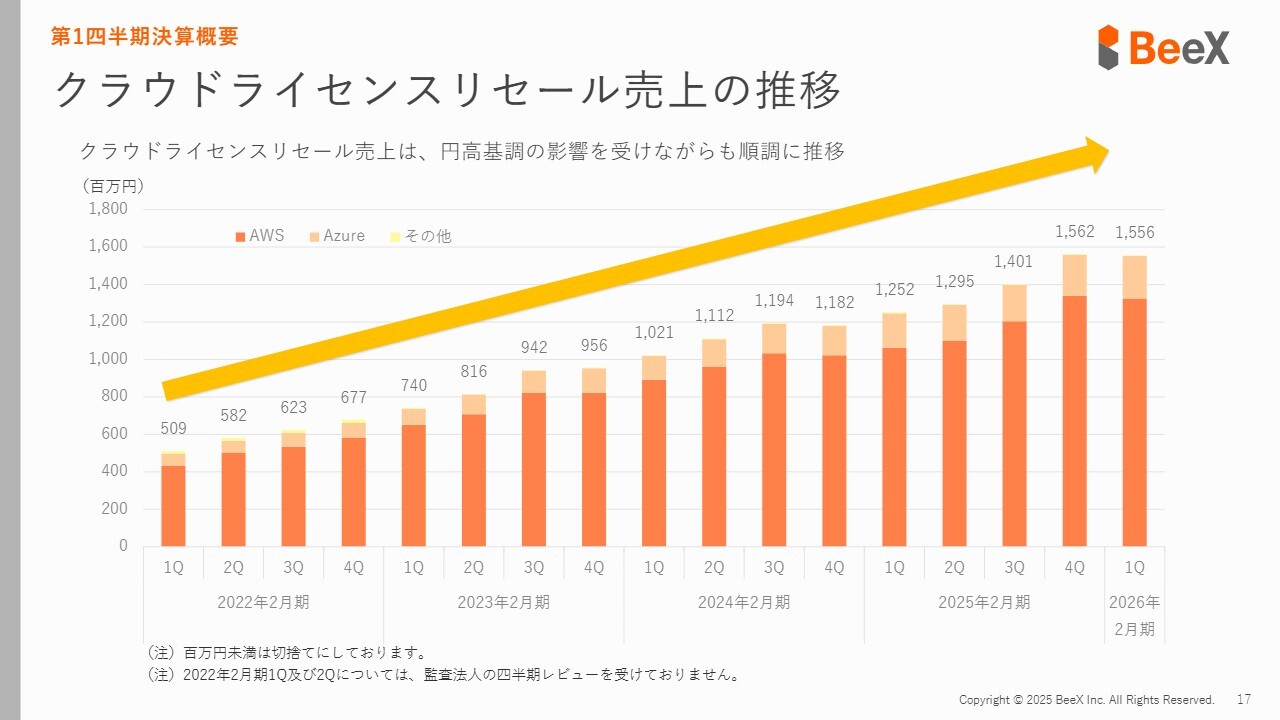

クラウドライセンスリセール売上の推移

ストック売上に含まれる、クラウドライセンスリセール売上の推移です。昨年の第1四半期と比較すると大きく伸びています。昨年度の第4四半期と比較すると、円高の影響もあり、売上は横ばいとなっています。ただし、これはあくまでも円高の影響によるもので、実績としての売上は伸びています。

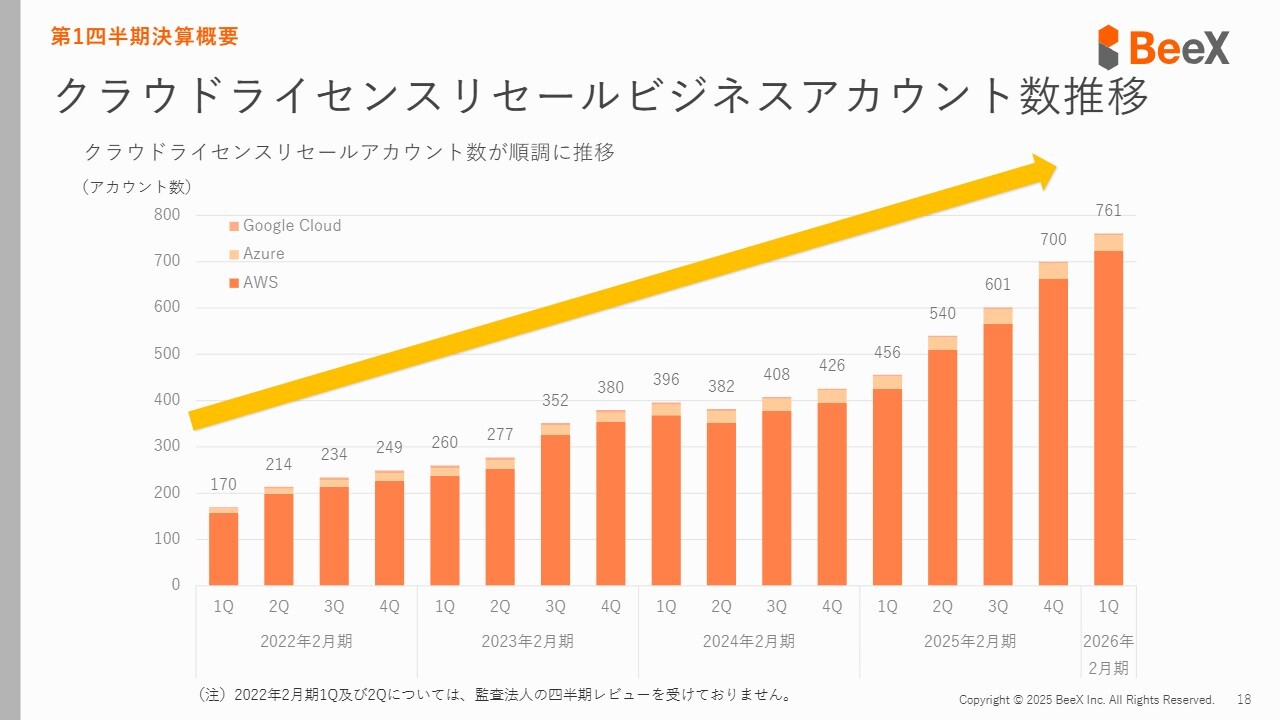

クラウドライセンスリセールビジネスアカウント数推移

クラウドライセンスのビジネスアカウント数についてです。ビジネスアカウント数はお客さま数ではなく、クラウドの契約数を指します。昨年度の第4四半期と比較して、60件以上の新しいアカウントを獲得しました。先ほどお伝えしたように、売上は円高の影響を受け横ばいとなっていますが、新しいお客さまを着実に獲得できているため、第2四半期以降での売上増加が期待できると考えています。

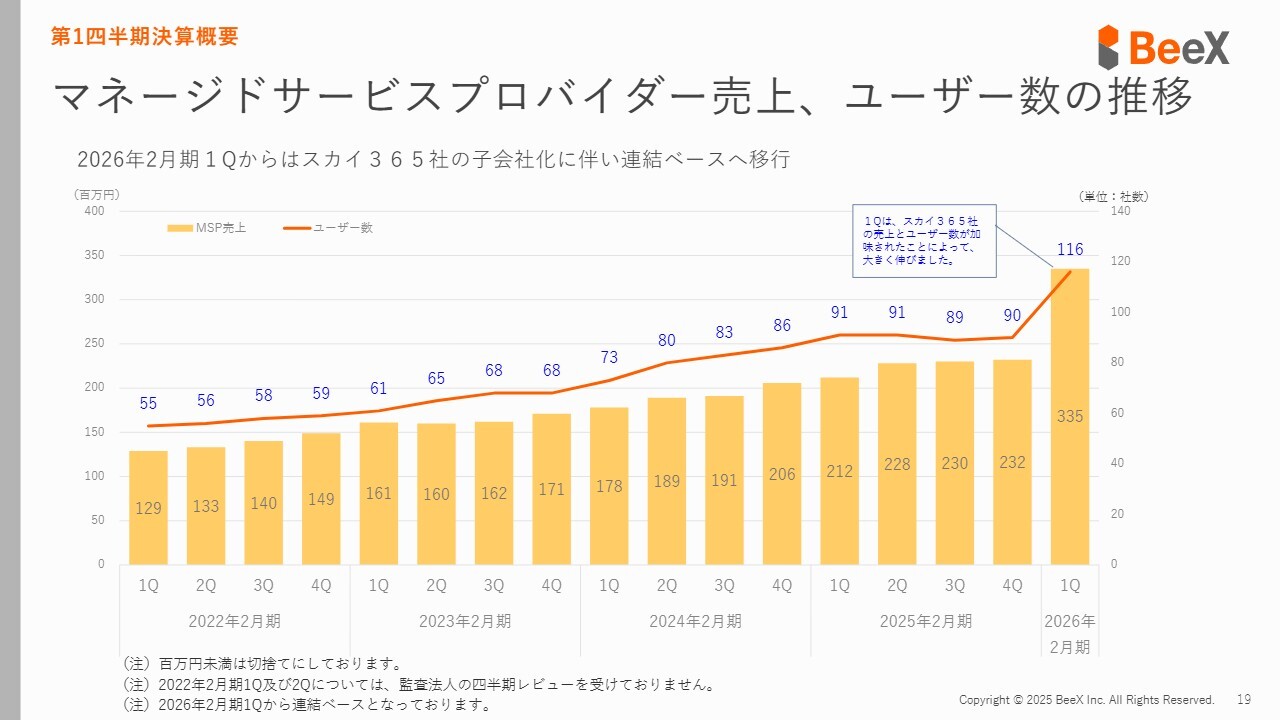

マネージドサービスプロバイダー売上、ユーザー数の推移

マネージドサービスプロバイダーの売上とユーザー数の推移です。先ほどお話ししましたが、スカイ365の売上がこちらに加算されています。MSP専業会社の売上が増加したことで、2026年2月期の第1四半期においては売上が大幅に伸び、ユーザー数も増加しています。

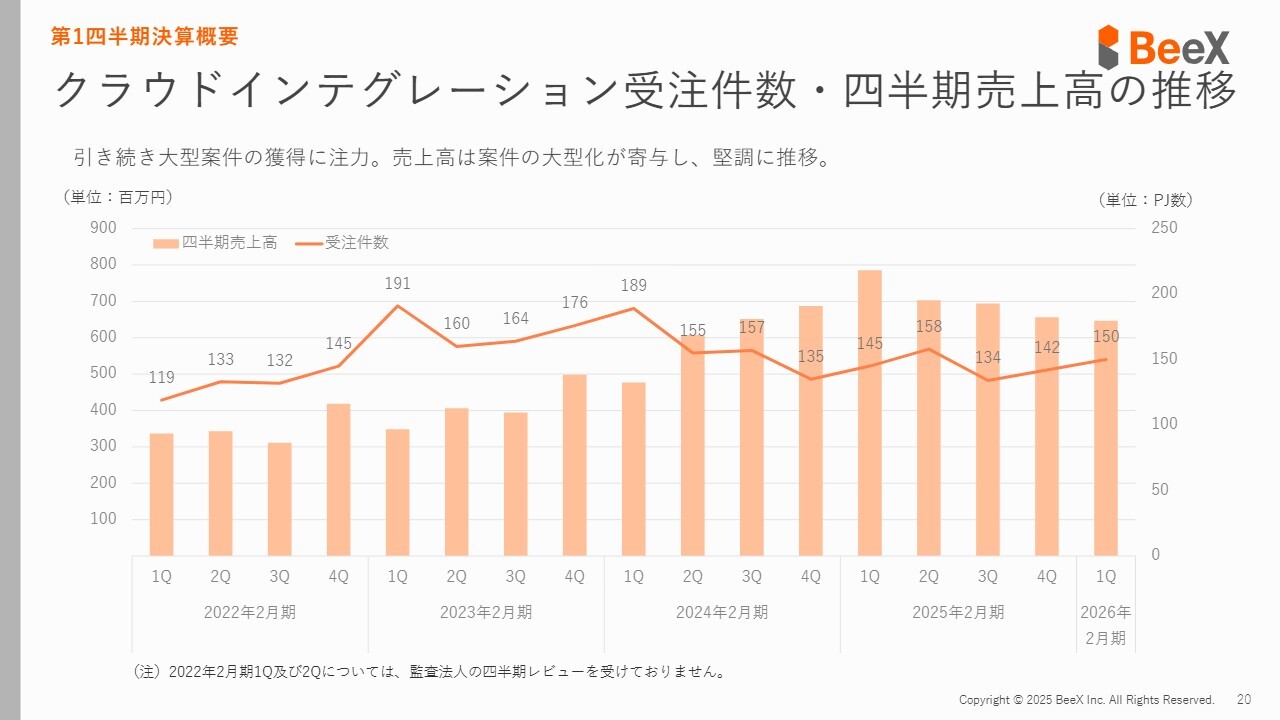

クラウドインテグレーション受注件数・四半期売上高の推移

クラウドインテグレーションの受注件数および売上高の推移です。ご覧のとおり、こちらも順調に受注が進んでいます。

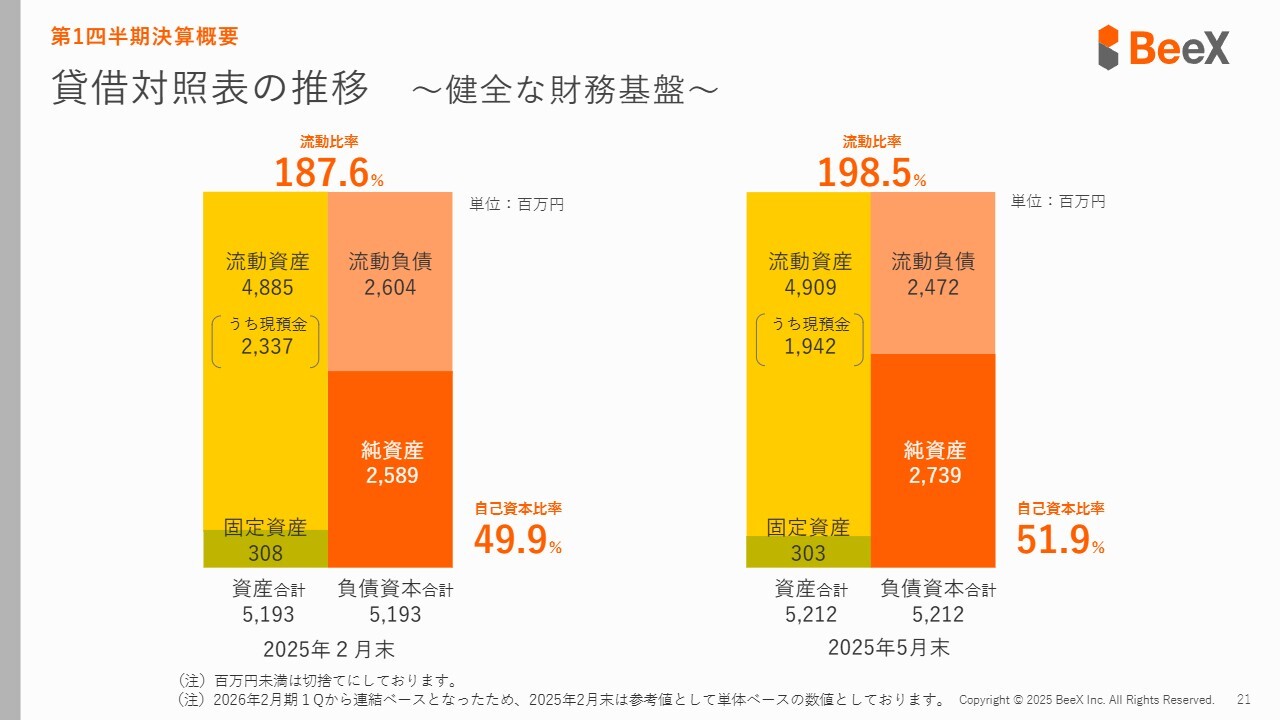

貸借対照表の推移 ~健全な財務基盤~

貸借対照表の推移です。こちらも健全な財務基盤が維持されていることをご確認いただけるかと思います。

次に、当期の業績予想についてお話しします。

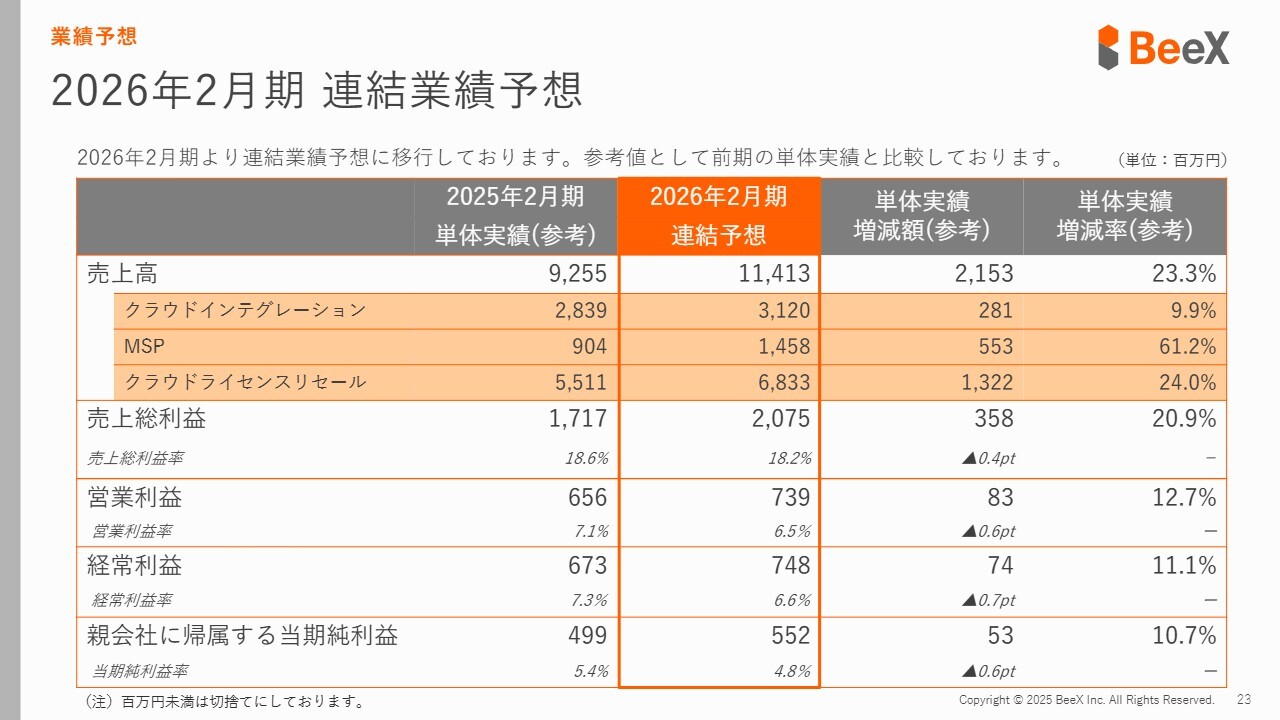

2026年2月期 連結業績予想

2026年2月期の連結業績予想です。通期の計画どおりで変更はありません。

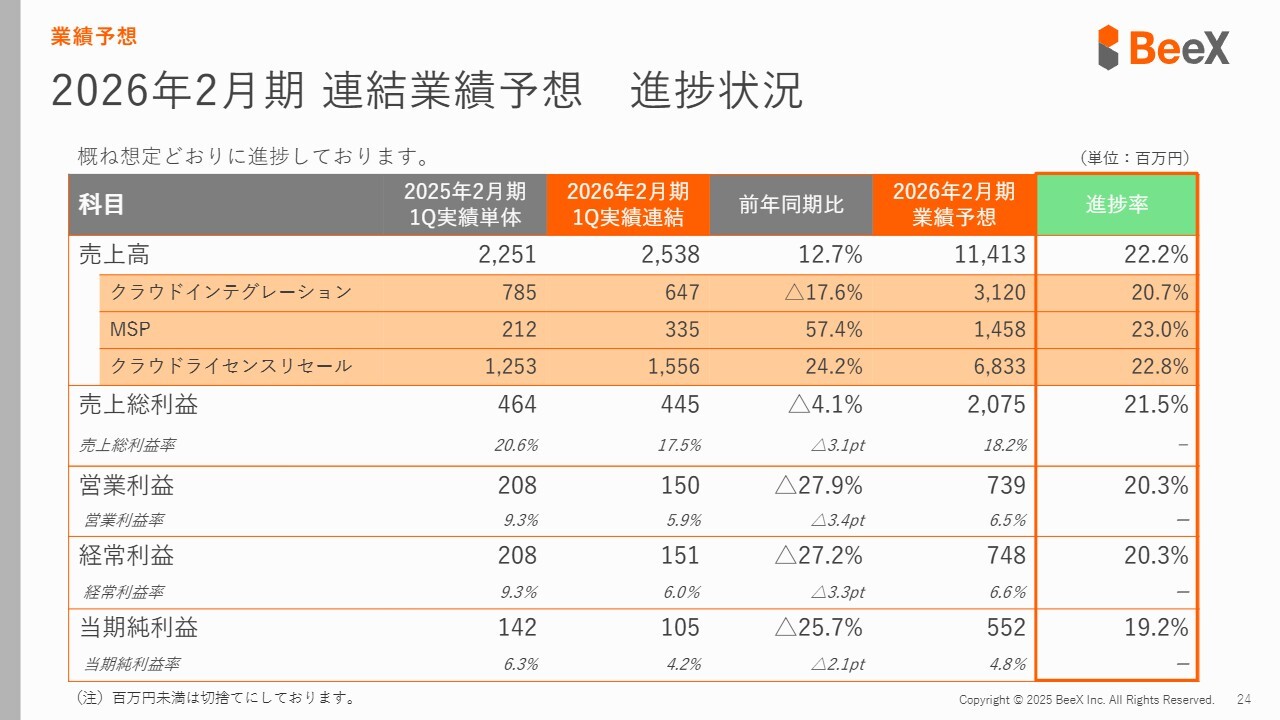

2026年2月期連結業績予想 進捗状況

2026年2月期連結業績予想の進捗状況です。こちらも当初の想定どおり進捗しています。クラウドライセンスリセールが円高の影響を受けていますが、それを含めても売上・利益は概ね想定どおり進捗していることを強調します。

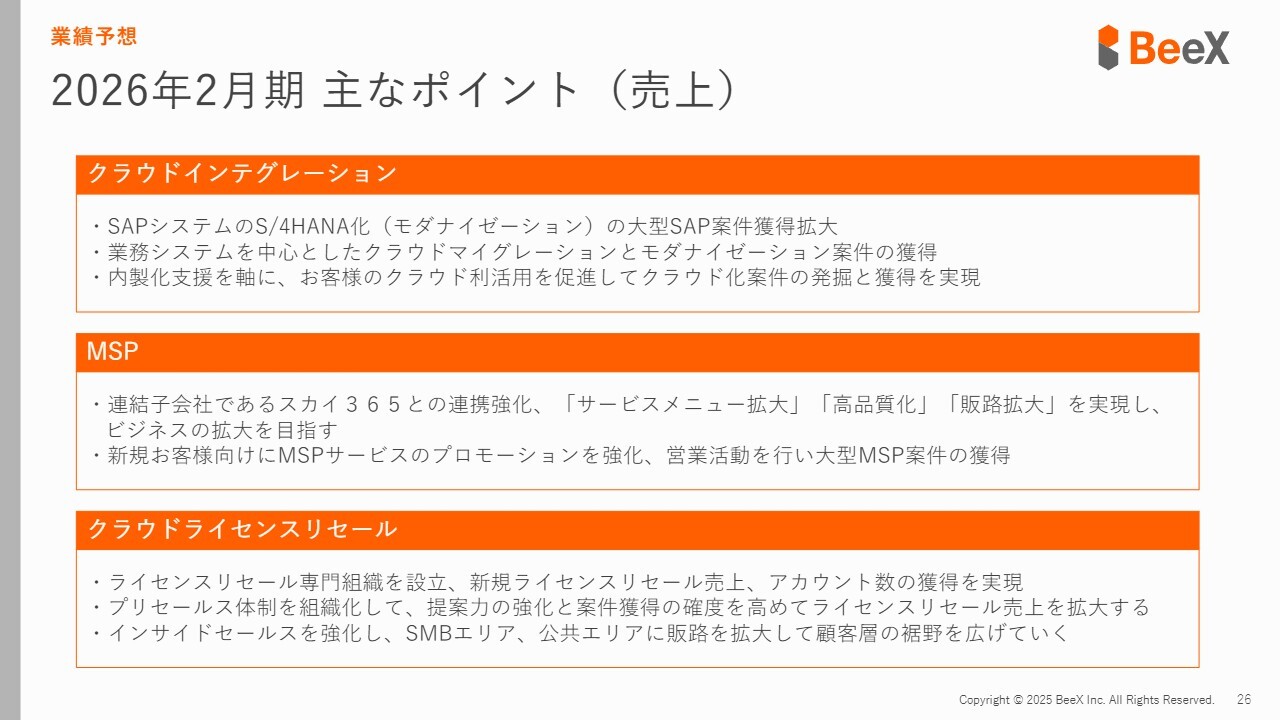

2026年2月期 主なポイント(売上)

2026年2月期の売上に関するポイントは、後ほど成長戦略の中でご説明します。

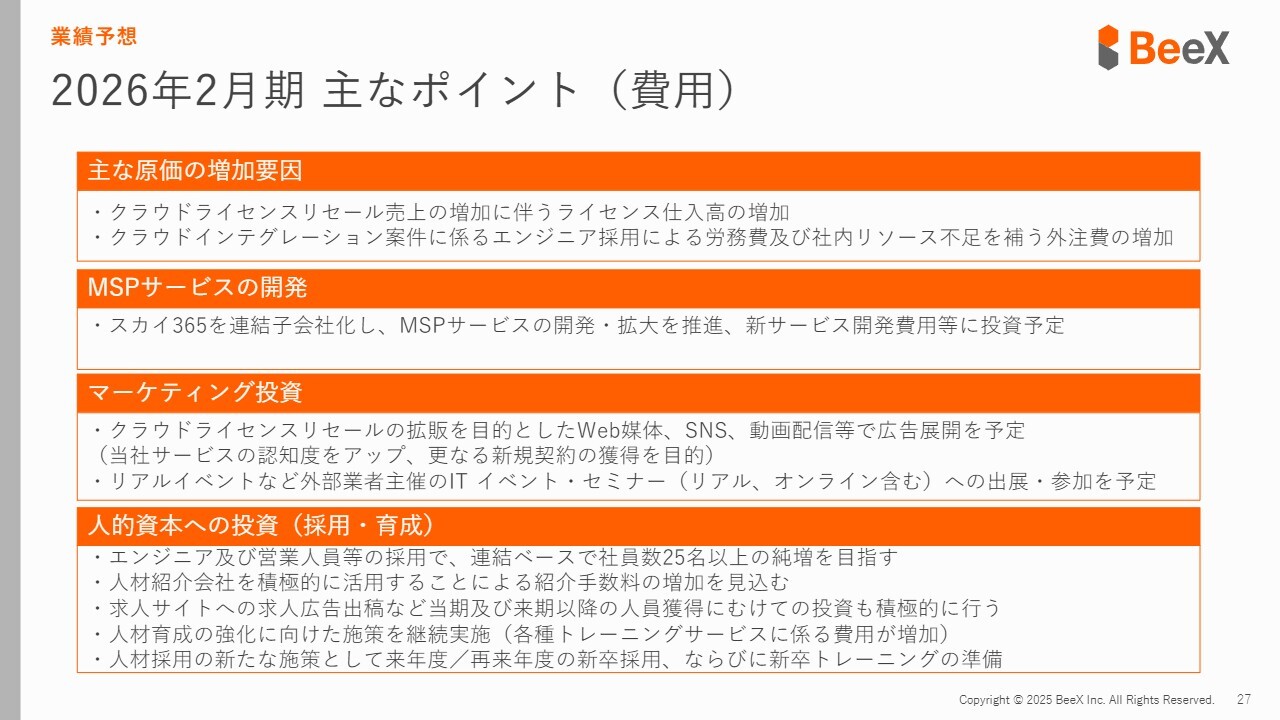

2026年2月期 主なポイント(費用)

費用に関するポイントをご説明します。複数挙げていますが、特に大きなポイントは人的資本への投資です。当社の業態では、優秀なエンジニアの採用が非常に重要となっています。連結ベースで社員数を25名以上純増させること、採用した人材へのトレーニングの実施、さらに新たな施策として新卒採用を予定しています。

新卒採用は来年度と再来年度に実施する計画です。現在、新卒採用やトレーニングに必要な費用などの準備を進めています。

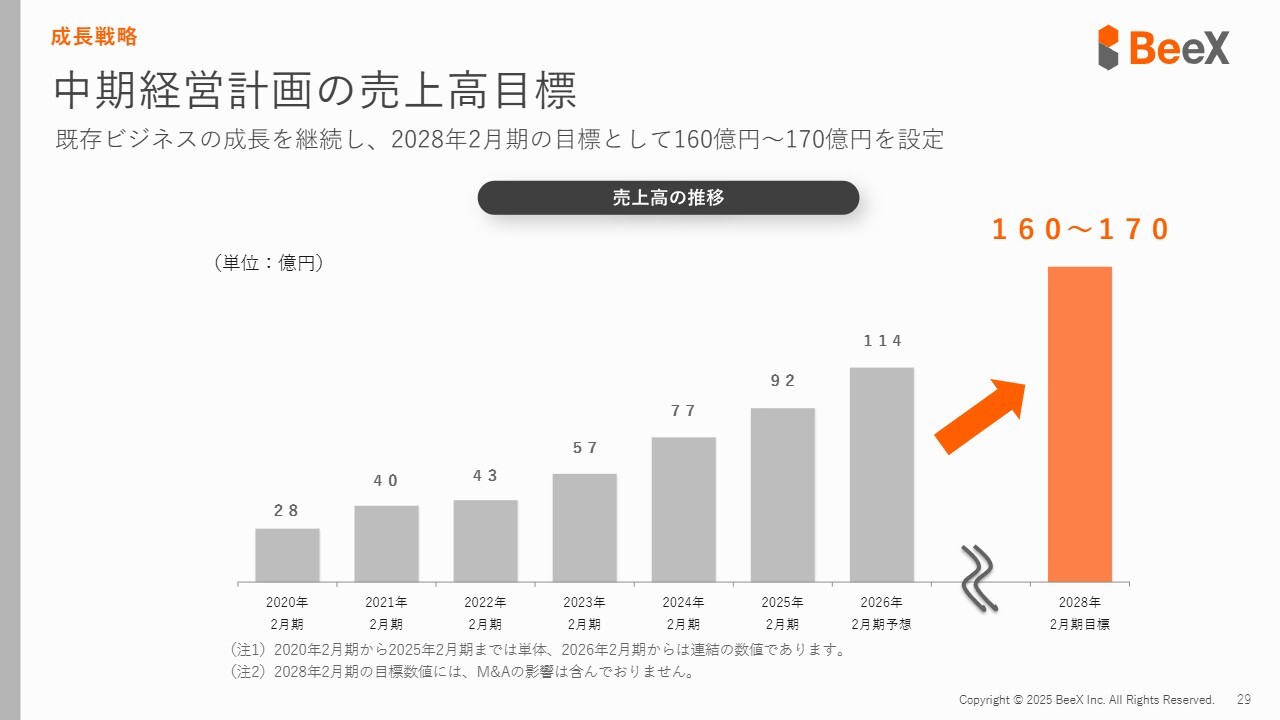

中期経営計画の売上高目標

最後に、成長戦略についてお話しします。まず、中期経営計画の売上高目標についてです。2028年2月期において、売上高目標を160億円から170億円に設定しています。

SAPシステムのクラウド化・S/4HANA化支援

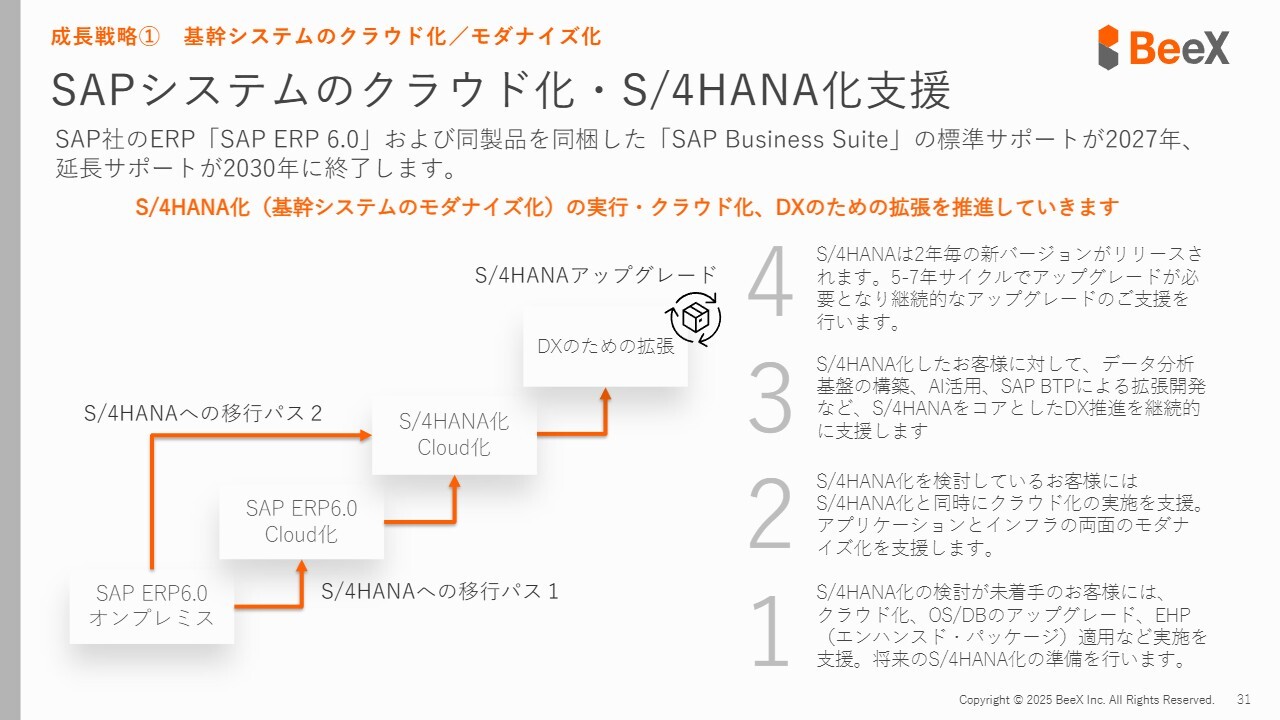

その売上を目指すための成長戦略について、3つお話しします。1つ目は、基幹システムのクラウド化およびモダナイズ化です。従前からお伝えしているように、SAPにおいて特に多くのお客さまに利用されている「SAP ERP 6.0」というバージョンが、標準サポートで2027年、延長サポートで2030年に終了することがアナウンスされています。

SAPは、大企業の基幹システムとして広く利用されている製品です。その中で「SAP S/4HANA」という新しいバージョンへのアップグレードが、現在、多くの企業にとっての課題となっています。当社としては、このようなニーズに応えるために人員の拡大・ビジネスパートナーの開拓などを行い「S/4HANA」化とクラウド化を推進することで、引き続き事業を拡大していきます。

また、「『S/4HANA』化して終了ですか?」という質問をよく受けますが、新しいバージョンにアップグレードして終わりではなく、「S/4HANA」を中心としたシステムを拡張し、新たなビジネスの創造や業務効率化を進めることが重要だと考えています。つまりDXのための継続的な拡張です。特に昨今では、AIの活用もこのような取り組みの一環として含まれます。

当社では、こうしたSAPシステムを中心としたDXの拡張に取り組んでいます。また、「S/4HANA」自体にもマイナーバージョンが存在し、5年から7年のサイクルで保守が終了します。

現在、「S/4HANA」化したお客さまの中で、古いバージョンを使用されているお客さまにおいては、すでに保守が切れ始めている状況です。そのため、「S/4HANA」のマイナーバージョンのアップグレードのご依頼もいただき、現在「S/4HANA」化と並行して対応しています。

我々は「S/4HANA」化とその後のDX拡張、「S/4HANA」のアップグレードなど、お客さまのソフトウェアライフサイクルに応じたさまざまな支援を実施しています。今後もこれらの取り組みを拡大していき、事業を拡大させていきます。

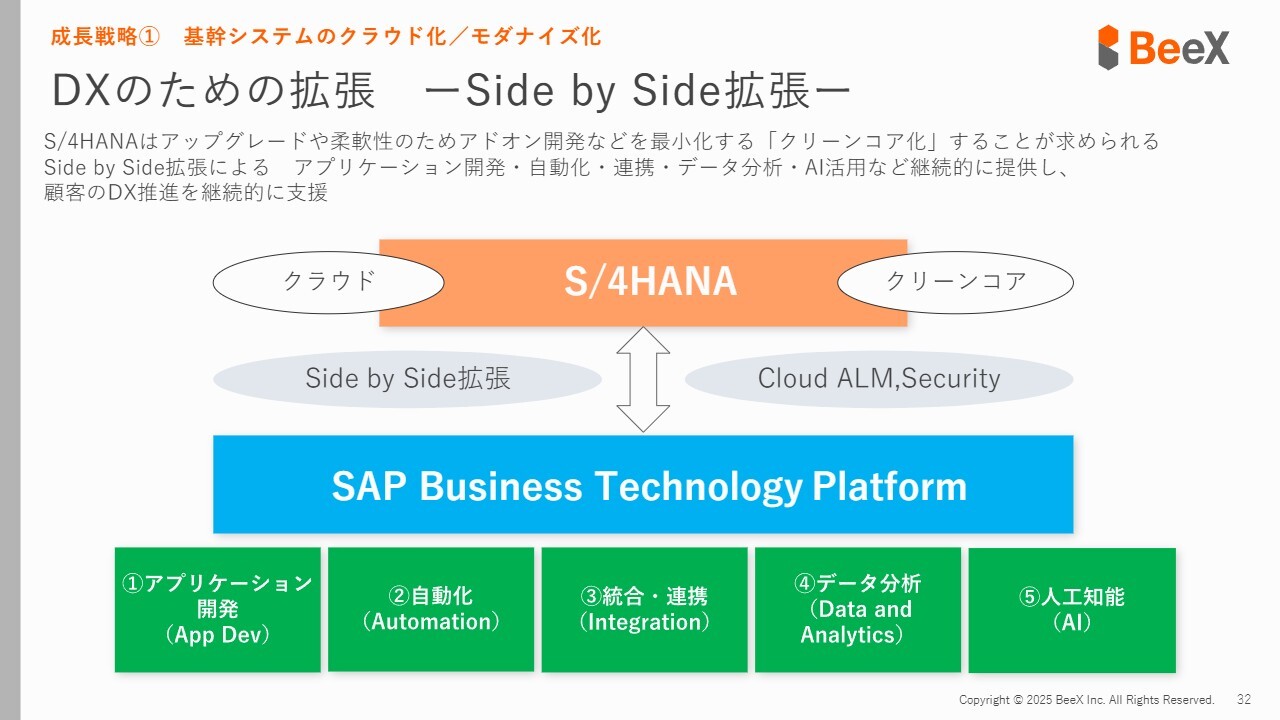

DXのための拡張 ーSide by Side拡張ー

今お話ししたDXの拡張において、SAPが提供している「Business Technology Platform(BTP)」の活用が重要となります。現在、「S/4HANA」の導入時には、「クリーンコア化」という方法がSAPにより推奨されています。これは「S/4HANA」本体には大きな変更を加えず、アドオンなどの改修も行わない代わりに、「Side by Side拡張」と呼ばれる外部でさまざまな拡張を行う方法です。

したがって、先ほど触れたDXの拡張では、このBTPをいかに活用するかがポイントとなります。スライドにも記載のとおり、自動化、統合、データ分析、AIの活用といった項目において、BTPを活用して推進することが、新たな成長戦略として当社が力を入れている取り組みです。現在、複数の引き合いをいただいています。

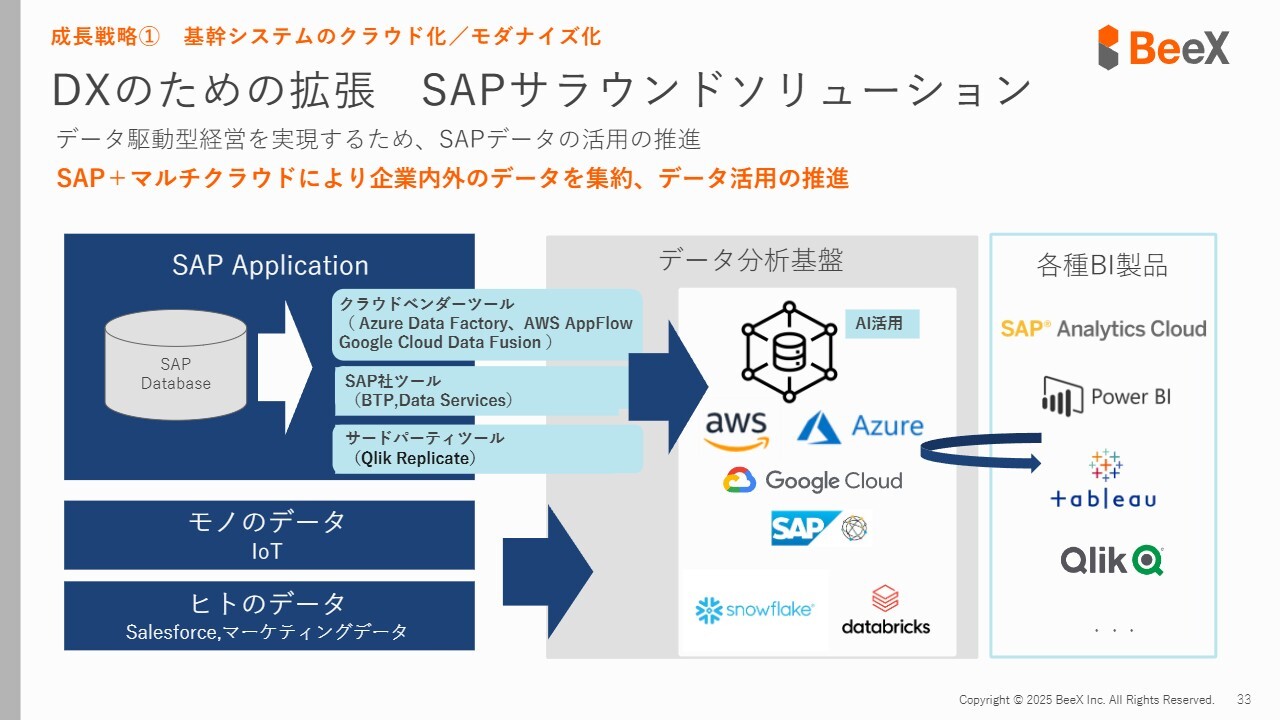

DXのための拡張 SAPサラウンドソリューション

その中でも特に重要な部分であり当社が力を入れているのが、データ分析です。先ほどお話ししたBTPを利用したデータ分析に加え、さまざまな製品を活用しています。「AWS」「Microsoft Azure」「Google Cloud」のデータベース製品はもちろん、「Snowflake」や「Databricks」などのクラウドベースのデータベースサービスを活用し、新しい分析基盤の構築を推進しています。

当社では、SAPを取り巻く領域を「SAPサラウンドソリューション」と位置づけ、この部分に以前から注力しています。先ほどトピックスで触れたSAP社の認定も、BTPを活用したデータ分析基盤の実績が評価された結果です。

当社は「S/4HANA」化のみで終わりではなく、SAPのデータ活用を推進する、またSAP以外のさまざまなデータを統合して活用するといった分野において、今後も大きく力を入れて推進していきたいと考えています。

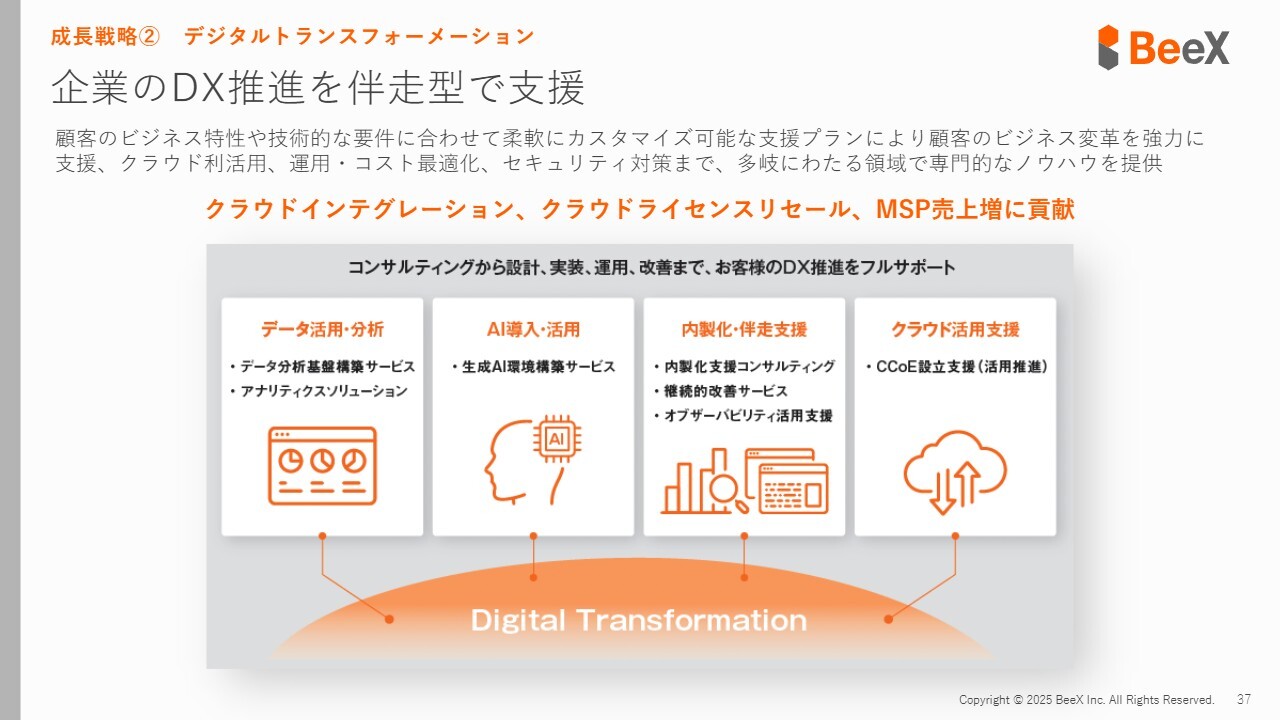

企業のDX推進を伴走型で支援

成長戦略の2つ目は、デジタルトランスフォーメーション(DX)です。企業のDXを推進する際に非常に重要なポイントは、DXをお客さまが主体的に行うことであり、これをいかに伴走しながら支援するかが、我々の重要な役割であると考えています。

先ほど触れたデータ活用についても、単に基盤を導入して終わりではなく、導入後にその活用範囲を着実に拡大していくことが求められます。つまりお客さまが自立して運用・拡張できる状態を作ることが重要だと考えています。

AIの活用においても、お客さま自身が主体的に進めていくことが重要です。我々が何かを導入して終わりではなく、お客さま自身が活用できるよう支援することに重点を置いています。その他にも、アプリケーション開発における内製化支援やクラウドの利活用を推進するための体制「CCoE(クラウド・センター・オブ・エクセレンス)」の設立支援など、さまざまな伴走支援を行っています。

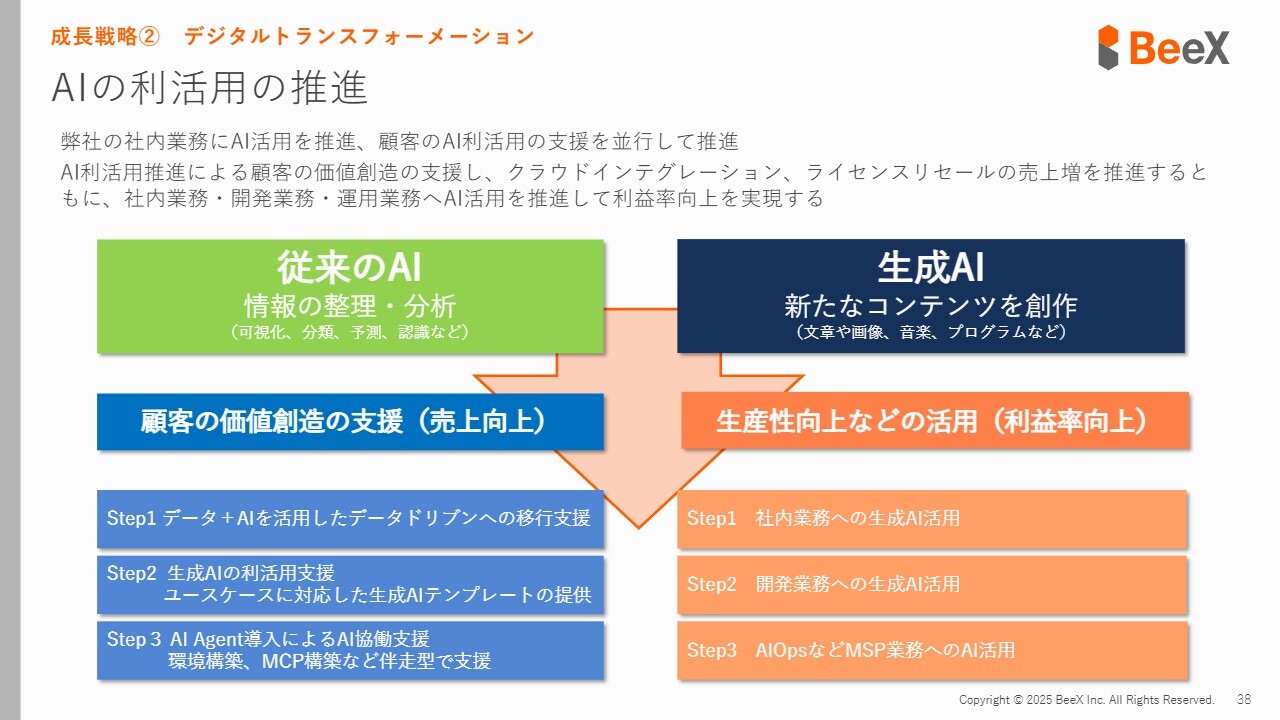

AIの利活用の推進

DXにおいて最も注目されているものは、AIの利活用の推進です。AIというと生成AIが注目されていますが、従来型のAI、いわゆる数値を可視化し、分析し、予測する予測型AIの推進も非常に重要です。当社は予測型AIと、新たにコンテンツを生成する生成AIの両方を支援しています。

AIの取り組みは大きく2つに分けられます。1つは、お客さまへの支援です。生成AIの活用や予測AIの活用はもちろんのこと、「AIエージェント」と呼ばれる仕組みを事業内に組み込んで自動化するなどの取り組みを伴走型で行っています。

もう1つは、当社自身がAIを活用することです。これは生産性向上のためのAI活用であり、社内業務やアプリケーション開発における高度化がAI導入により進んでいます。また、MSPや運用業務に関してもAIを活用して自動化の検討を進めています。

お客さまの価値創造支援では売上向上を目指し、生産性向上では利益率の改善を目指しています。この2つの面で、AIを活用した施策を推進しています。

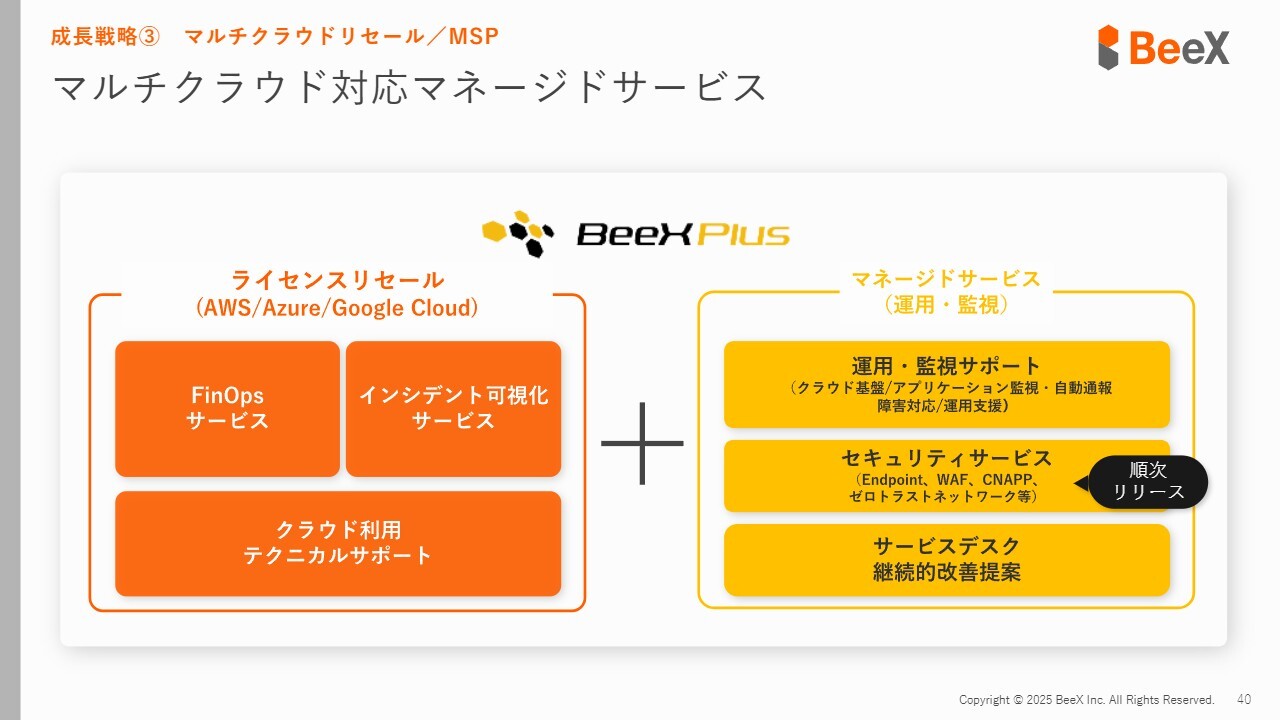

マルチクラウド対応マネージドサービス

成長戦略の3つ目にあたる、マルチクラウドリセールおよびMSP、ストック型ビジネスについてお話しします。ストック型ビジネスは先ほどお伝えしたように、ライセンスリセールとマネージドサービスの2つがあります。

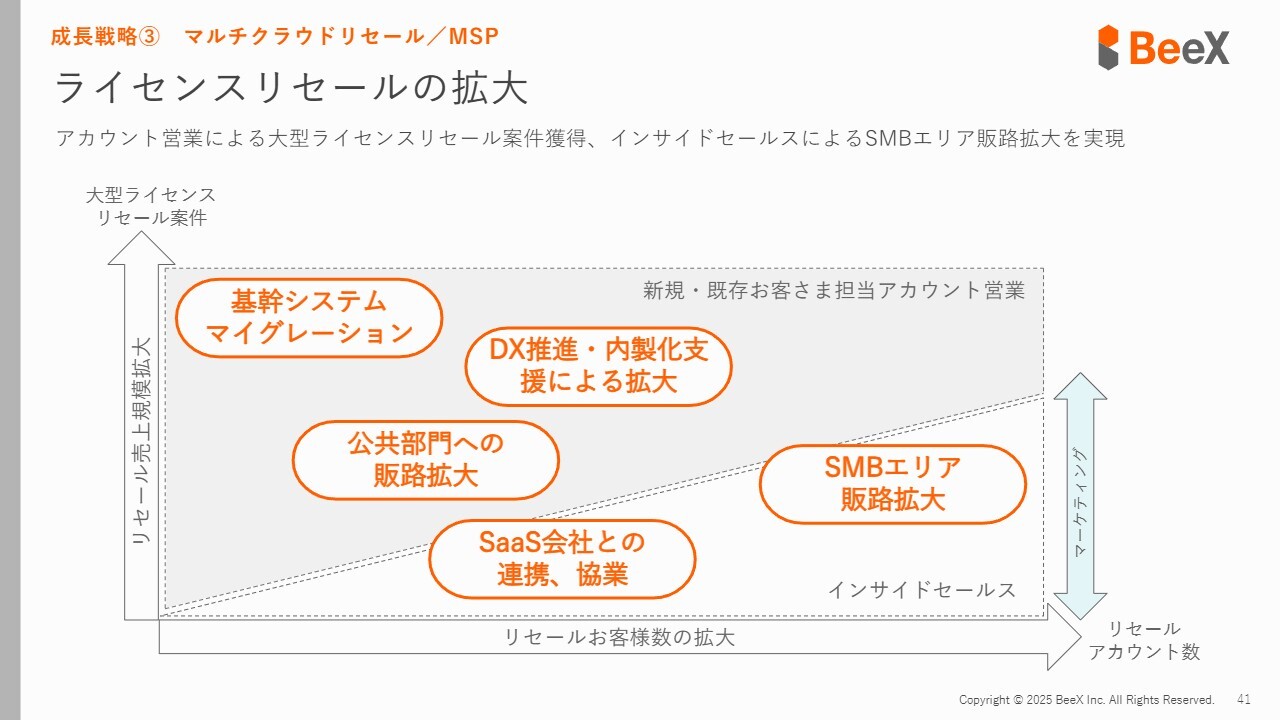

ライセンスリセールの拡大

ライセンスリセールでは、これまで多くのお客さまの基幹システムのマイグレーションを行い、それに伴うライセンスリセールが中心のビジネスとなっていました。しかし近年では、それだけにとどまらず、SMBエリアへの販売拡大やDXの推進による販売拡大、さらには公共部門への販路拡大といった新たなエリアでの取り組みによって、ライセンスリセールの拡大を図っています。

実際に、昨年度からライセンスのアカウント数が大幅に増加しています。これには従前から実施している基幹システムのマイグレーションに加え、新たな取り組みとしてSMBエリアやDXの推進など、多様な施策が実を結び、新しいアカウントを獲得できたことが背景にあります。

これまではクラウドインテグレーションから始まり、ライセンスリセールにつながるかたちが主流でした。しかし現在では、ライセンスリセールを起点としてクラウドインテグレーションを行い、さらにMSPなどのサービスを提供するという新しいサイクルのビジネスモデルが構築されています。このようなライセンス拡大は、売上の拡大のみでなく、お客さまと新しい関係性を築ける点でも非常に重要だと考えており、今後も推進・拡大していきます。

セキュリティソリューションの拡大

さらに、セキュリティソリューションの拡大も進めています。先ほど「Okta」の導入事例についてお話ししましたが、他にも「CloudGuard」と呼ばれる脆弱性への対応も展開しています。

クラウド活用において、セキュリティ上注意すべき点は、人間が意図せずにミスを犯し、それによって脆弱性が生じることが非常に多いという点です。そのような脆弱性を人間の目で見つけることは難しいため、AIなどを活用して発見し、自動的に防ぐサービスを提供しています。

また、先ほどお話ししたゼロトラストネットワークと呼ばれる、クラウド時代の新しいネットワーク構築などにおいて、「Okta」や「SASE」と呼ばれる製品を導入し、拡大を図っています。

これらを新たな成長戦略分野として位置づけ、クラウドインテグレーションやMSPの拡大、セキュリティ製品のライセンス販売などを推進していきたいと考えています。

Our Vision

昨今、AIの活用が企業の重要なテーマとなっています。先ほどもお話ししましたが、AIの活用やDXの推進において、当社のテクノロジーを活用して企業に伴走して支援していくことが重要だと考えています。

我々はスライドに記載されている「インテリジェントエンタープライズ」と呼ばれるIT技術を駆使した企業像の実現を目指すため、その実現の旅路を共にする伴走者としてさまざまなかたちで実施していきたいと考えています。

今後とも投資家のみなさまからのご支援をお願い申し上げます。以上、2026年2月期第1四半期の決算についてご説明しました。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ