さくらインターネット、売上高前年比+17.8%と上期過去最高更新 需要拡大で生成AI向けサービスの大幅伸長が寄与

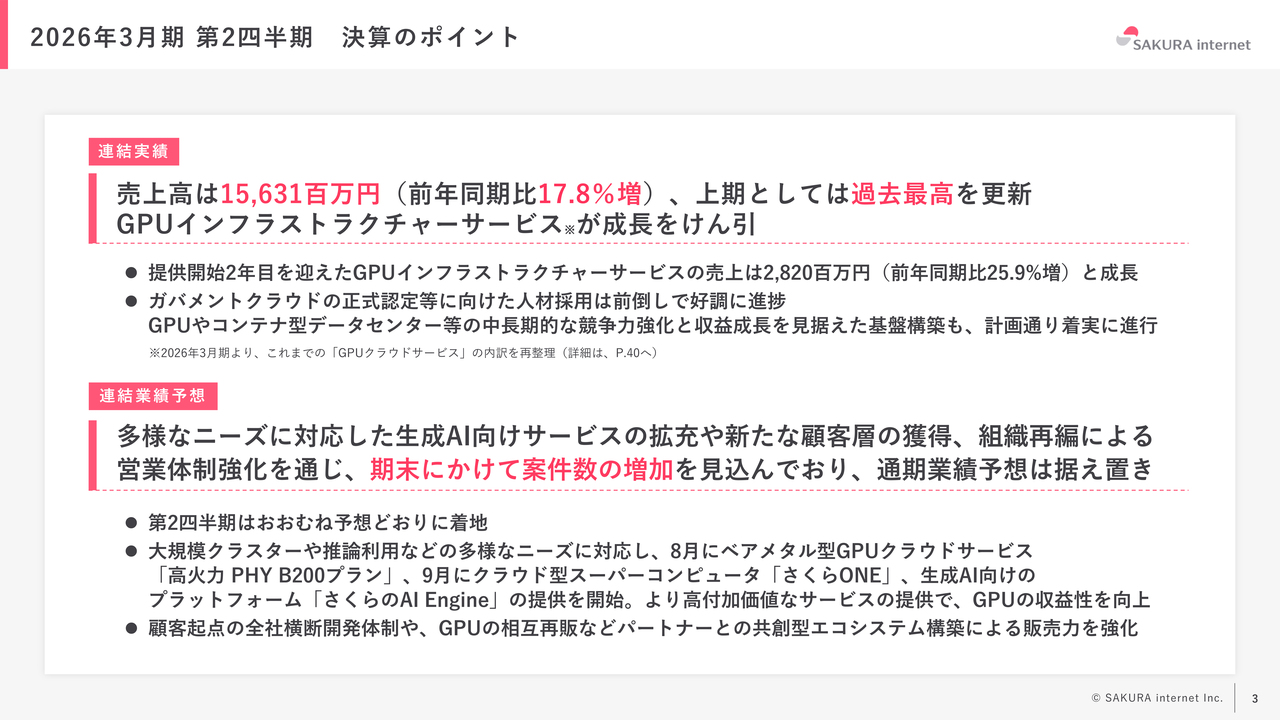

2026年3月期 第2四半期 決算のポイント

田中邦裕氏:さくらインターネット代表取締役社長、最高経営責任者の田中です。本日はお忙しい中、みなさまにお越しいただき、誠にありがとうございます。また、オンラインでご視聴いただいている多くの方々にも感謝します。

2026年3月期第2四半期の決算を本日、発表しました。まずは決算ハイライトについてご説明します。

売上高は前年同期比17.8パーセント増の156億3,100万円となりました。その要因として、ストックビジネスである「さくらのクラウド」「さくらのレンタルサーバ」などの伸長に加え、GPUインフラストラクチャーサービスの大幅な成長が挙げられます。

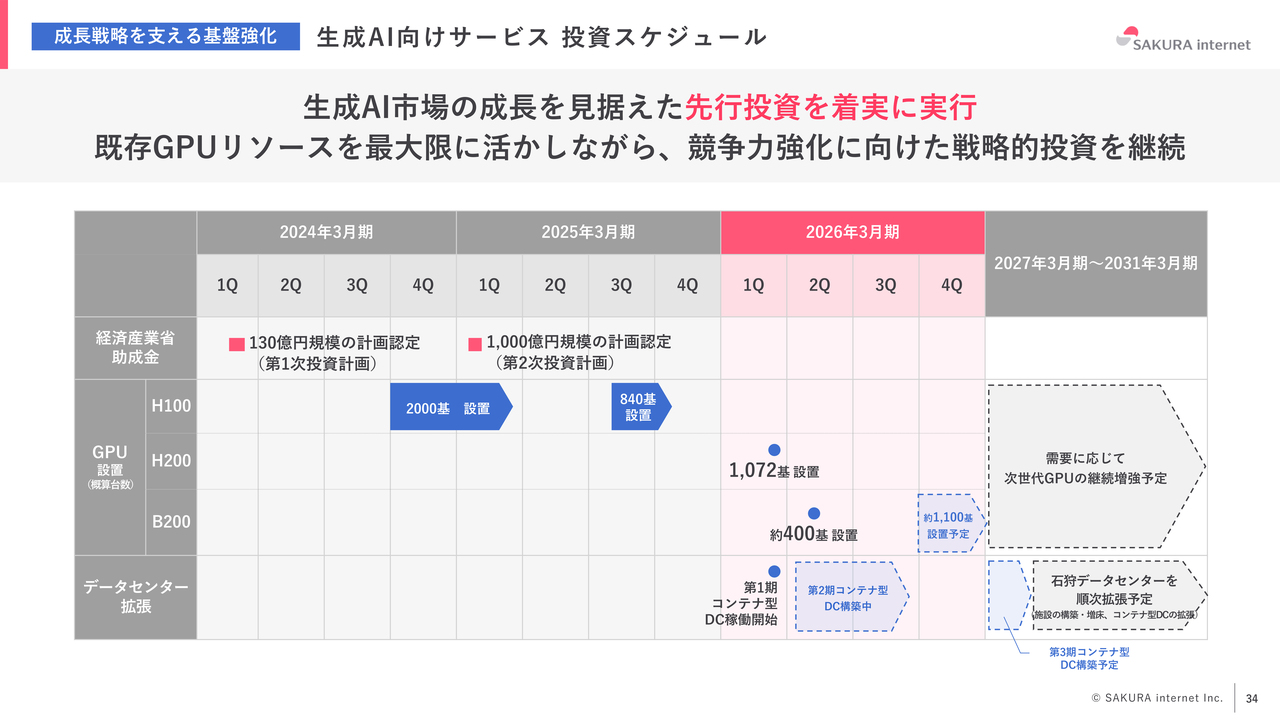

さらに、世界的なGPUの不足やデータセンターの需要超過といった状況が続く中、当社では先行的にコンテナ型データセンターや生成AI向けデータセンターへの投資を進めてきました。足元でも、設備投資をしっかりと継続しています。

業績予想については、期末に向けて案件の拡大を目指しています。当社は第1四半期に業績予想の下方修正を行いました。その際に大口顧客が剥がれたことが原因だとお話ししましたが、現状ではギャップを埋めるべく営業活動を進めている状況です。

ただし、短期間で何百件もの案件が決まるわけではないため、そのギャップ解消には非常に苦労しています。一方で、世界中でGPUの逼迫状況が続いており、輸出規制などの制約もあるため、自由にどの国の顧客にでも提供できるわけではありません。また、高性能なサービスであることから、一定のハードルや契約までの手続きが必要ですが、大口顧客だけでなく小口顧客を含めた営業活動をしっかりと行っています。

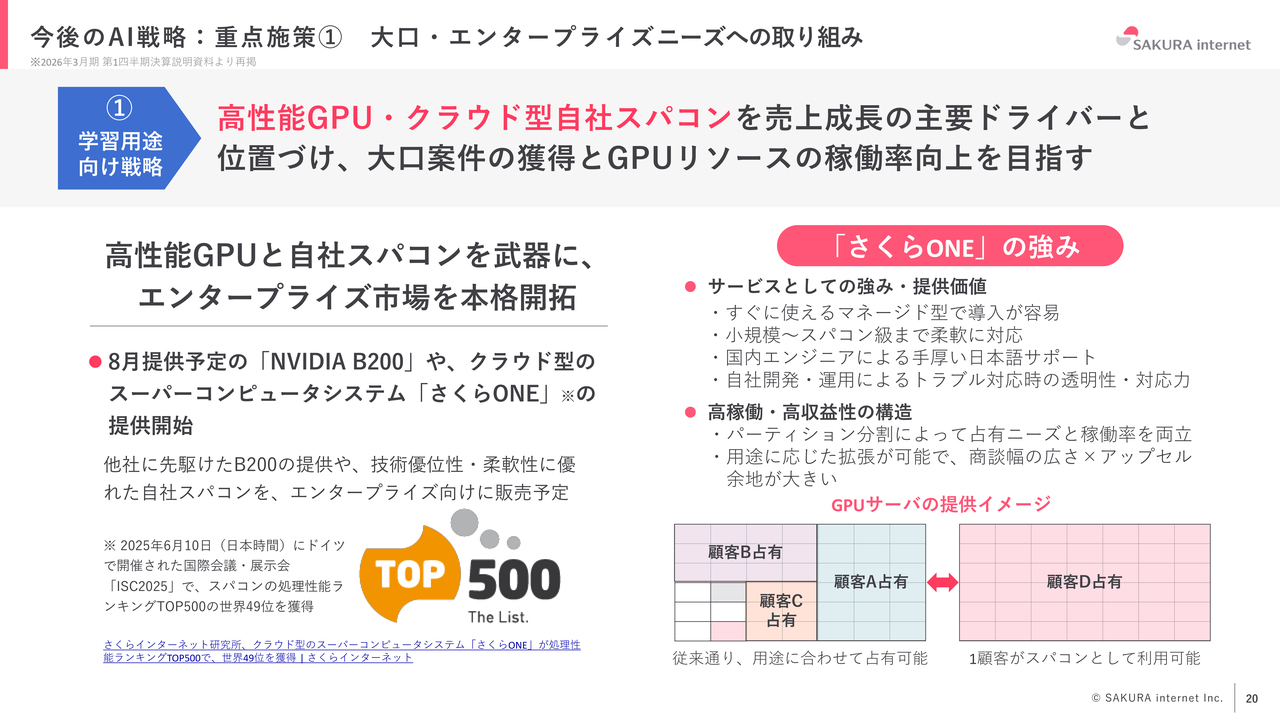

さらに、今期から「さくらONE」というスーパーコンピューターの提供をGPU上で開始しました。昨年10月から構築を始めており、6月にはスーパーコンピューターが処理速度を競う「TOP500」というランキングで世界49位にランクインしました。

我々の付加価値として、単にGPUのサーバを提供するだけでなく、それらを組み合わせてクラスターと呼ばれる大規模な計算基盤に仕立て上げるという、いわゆるショートヘッドの部分に非常に強みを持っています。今回剥がれたもの以外にも、大口の案件を目指しています。

もう1つ、「さくらのAI Engine」と呼ばれる、どちらかというとロングテールの部分にも注力しています。GPUを1台ずつ貸し出すサービスは模倣される可能性が高いものの、それを大規模に提供したり区分して提供したりする部分については、独自のノウハウやソフトウェア開発が必要です。我々としては、このような部分をしっかりと広げていくことを進めています。

また、GPU自体について、他社が提供している場合もありますが、当社はセットアップに時間をかけず迅速に実施できる点や故障率が低い点など、さまざまな環境的要因を差別化要因として、物理サーバの質を強化した提案を行っています。

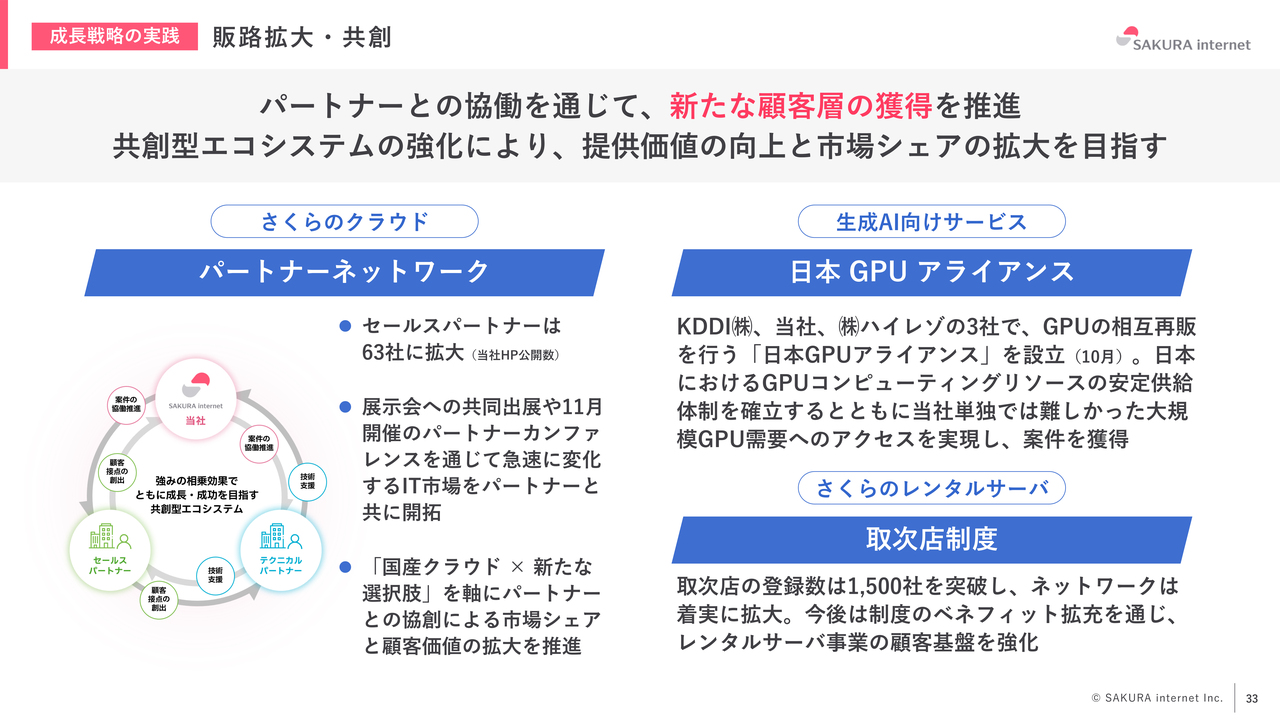

同時に、パートナー企業の拡大にも取り組んでいます。先日もハイレゾ、KDDIとのアライアンスを発表したとおり、GPU自体の需要が多いにもかかわらず、当社では供給が余剰となっているというギャップをいかに埋めるかが、経営課題でもあり、営業課題でもあります。この課題に対して、上期を通じて取り組んできました。

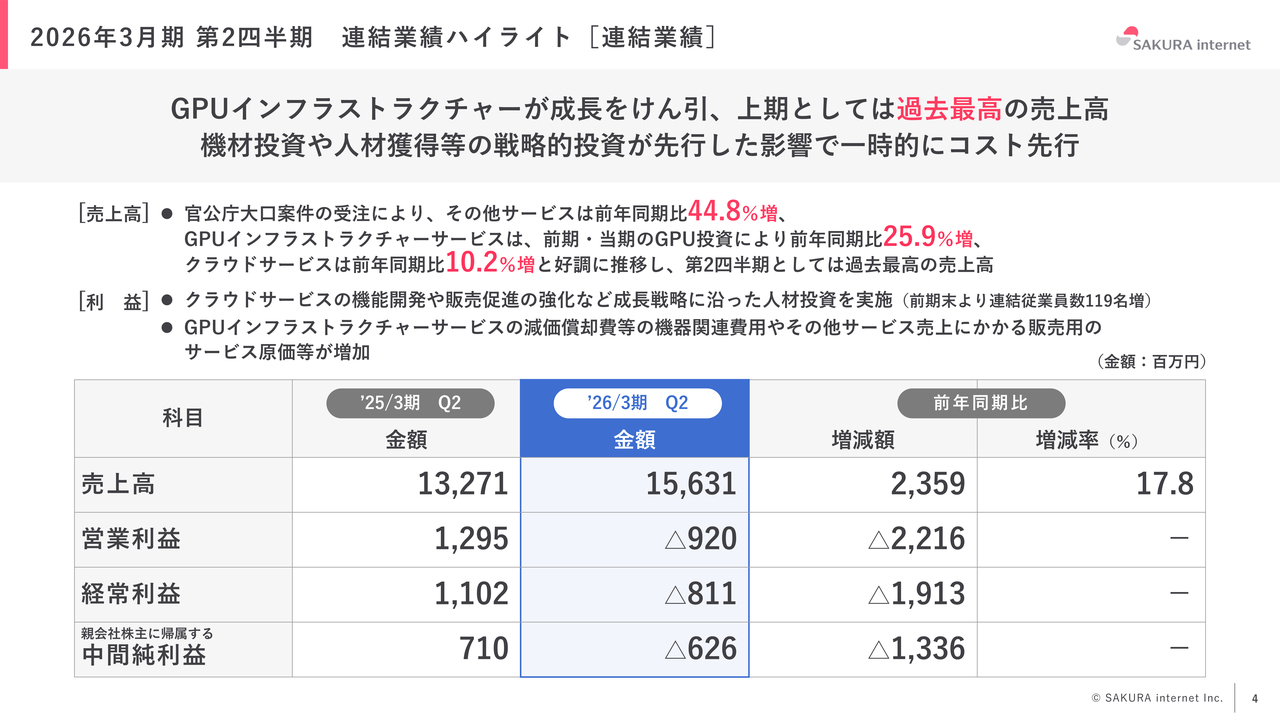

2026年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト[連結業績]

利益面に関しては、継続的な投資が足かせとなり、売上の一部が減少した分だけ利益が減少しています。このため、サービスを継続的に拡大することが最優先課題であり、下期においても需要を喚起していく方針です。

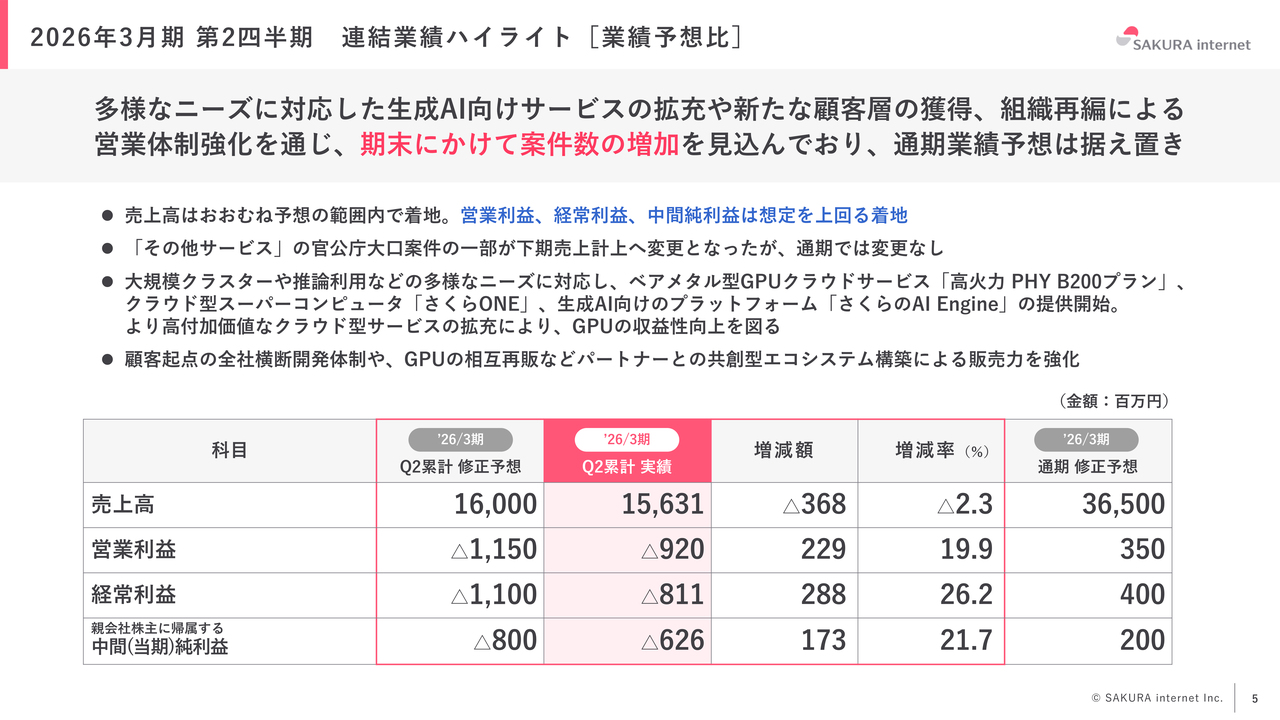

2026年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト[業績予想比]

幸いなことに業績予想比については、売上はほぼ予想どおり、利益はプラスとなりました。

この背景には、原価管理を徹底したことや、付加価値の高いサービスの販売による利益率の改善が挙げられます。また、下期には上期から準備してきた案件の利用開始が見込まれるため、順調に推移すると見ています。

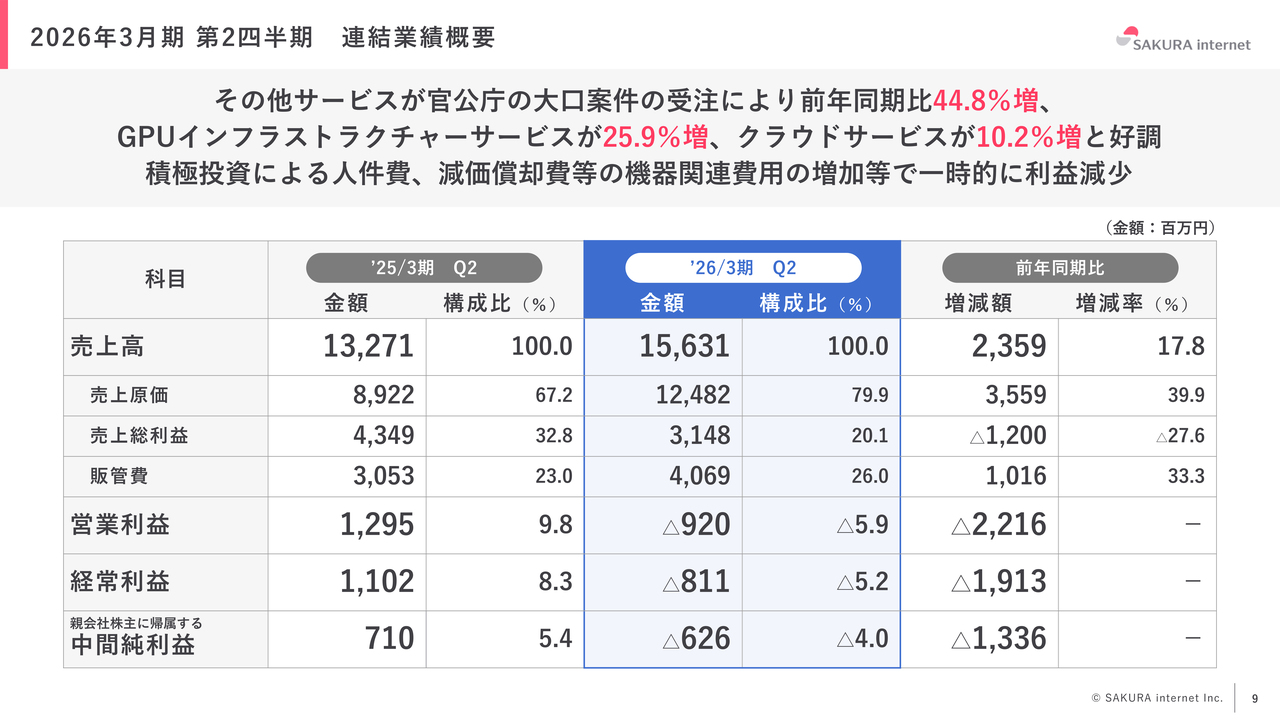

2026年3月期 第2四半期 連結業績概要

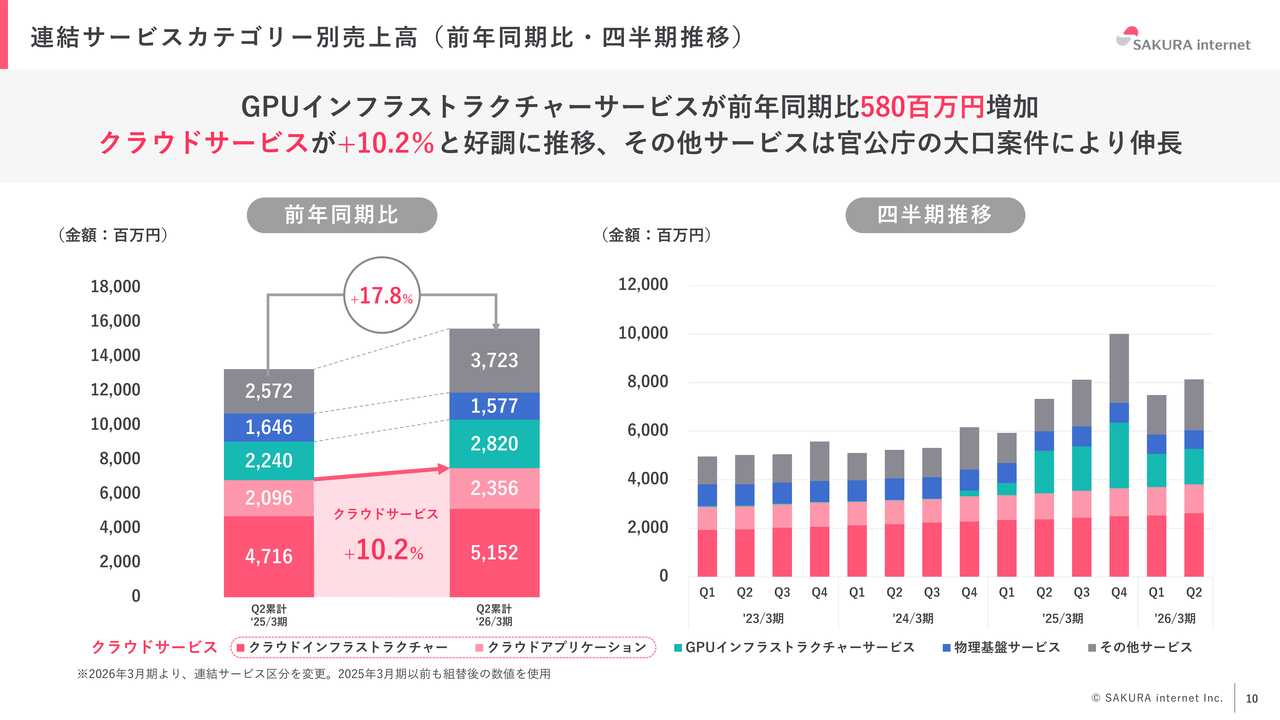

ここからは連結業績についてさらに掘り下げてご説明します。GPUインフラストラクチャーサービスが前年同期比25.9パーセント増、クラウドサービスも前年同期比10.2パーセント増と、ともに2桁成長を続けています。

現状では、2026年3月までにガバメントクラウドの認定を受けることを目標にしており、現在、その開発が佳境に入っています。また、「ガバメントクラウドの正式認定まで少し様子を見たい」という顧客もおられる中、クラウドサービスの売上を具体的には年間20パーセントから30パーセント程度の成長率まで引き上げることが課題と考えています。

ただし、昨年並みの成長を達成しており、母数が増えても成長率自体は維持できています。

連結サービスカテゴリー別売上高(前年同期比・四半期推移)

そのような中で、前期第4四半期に対し、今期第1四半期の売上は下がりましたが、第2四半期には少し回復してきている状況です。

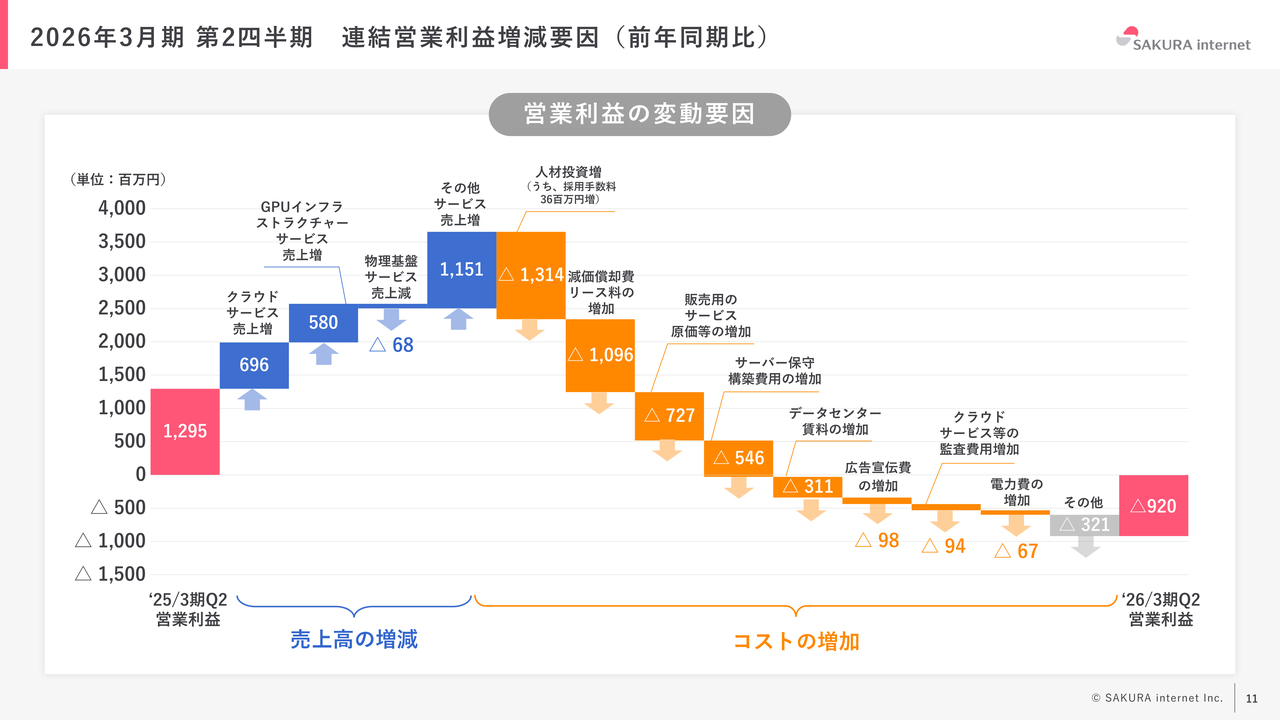

2026年3月期 第2四半期 連結営業利益増減要因(前年同期比)

営業利益の変動要因です。昨年は200人以上を採用しました。また、ガバメントクラウドの開発は現在も進行中ですが、その売上計上は来年4月以降になる見込みです。そのため、現状は「持ち出し一辺倒」という状況です。

昨年は、その不足分を大口の生成AI向けGPU需要で補っていたのですが、今期は投資先行型となり、人件費や減価償却費、設備投資、ガバメントクラウドの規模拡大に伴うギャップに苦しんでいます。

ただし、GPUやクラウド基盤は注目される商材です。売り方を整えることや新たなパートナーの構築などに取り組んで案件を積み上げ、原価を抑制しつつもトップラインを向上させていくことが最も重要だと考えています。

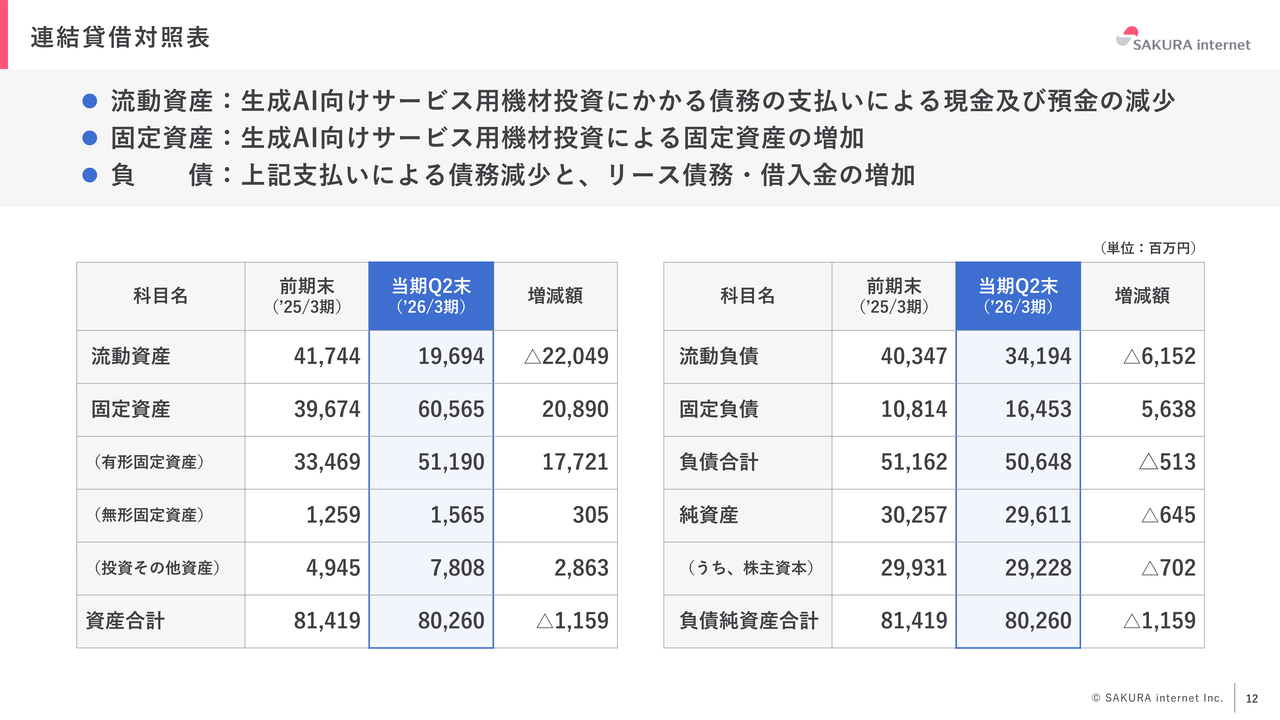

連結貸借対照表

連結貸借対照表です。生成AI向けGPUの購入による費用がかさんでいます。しかし、昨年の増資分と融資により、現状ではキャッシュ・フローは均衡が取れています。今後はしっかりとマネタイズしていくことが課題だと考えています。

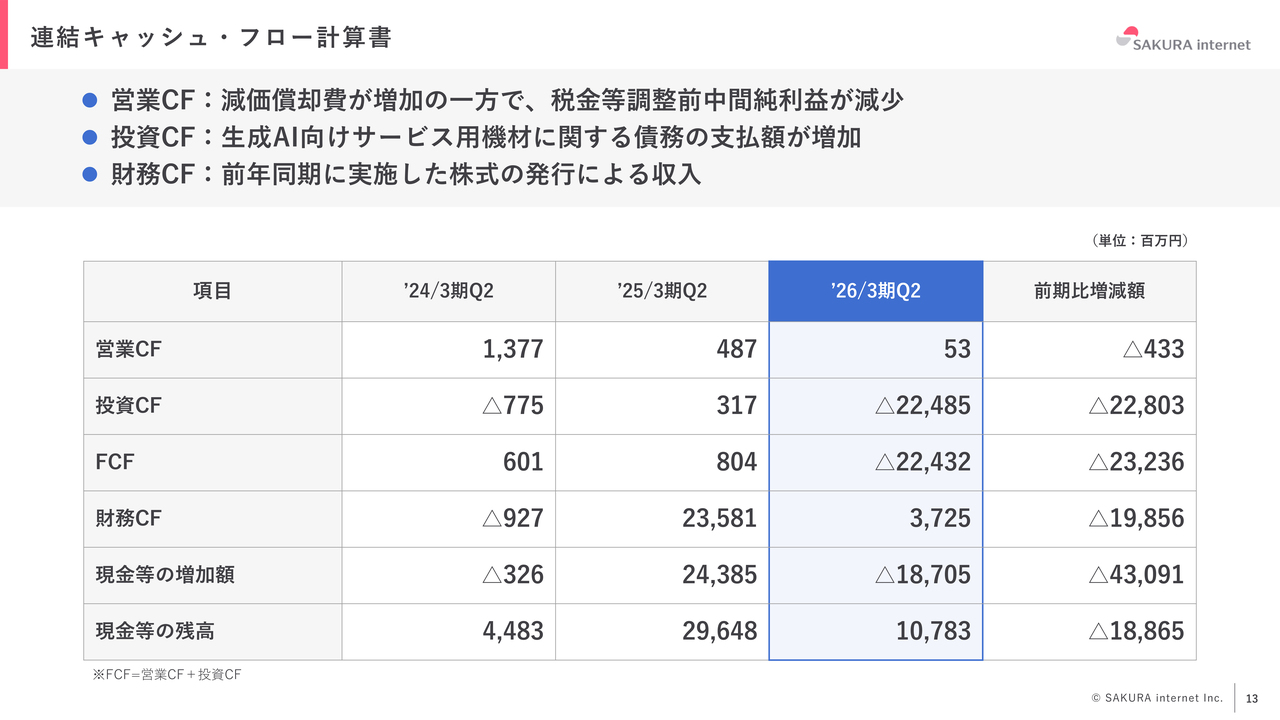

連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書についても、連結貸借対照表と同じ課題があると考えています。

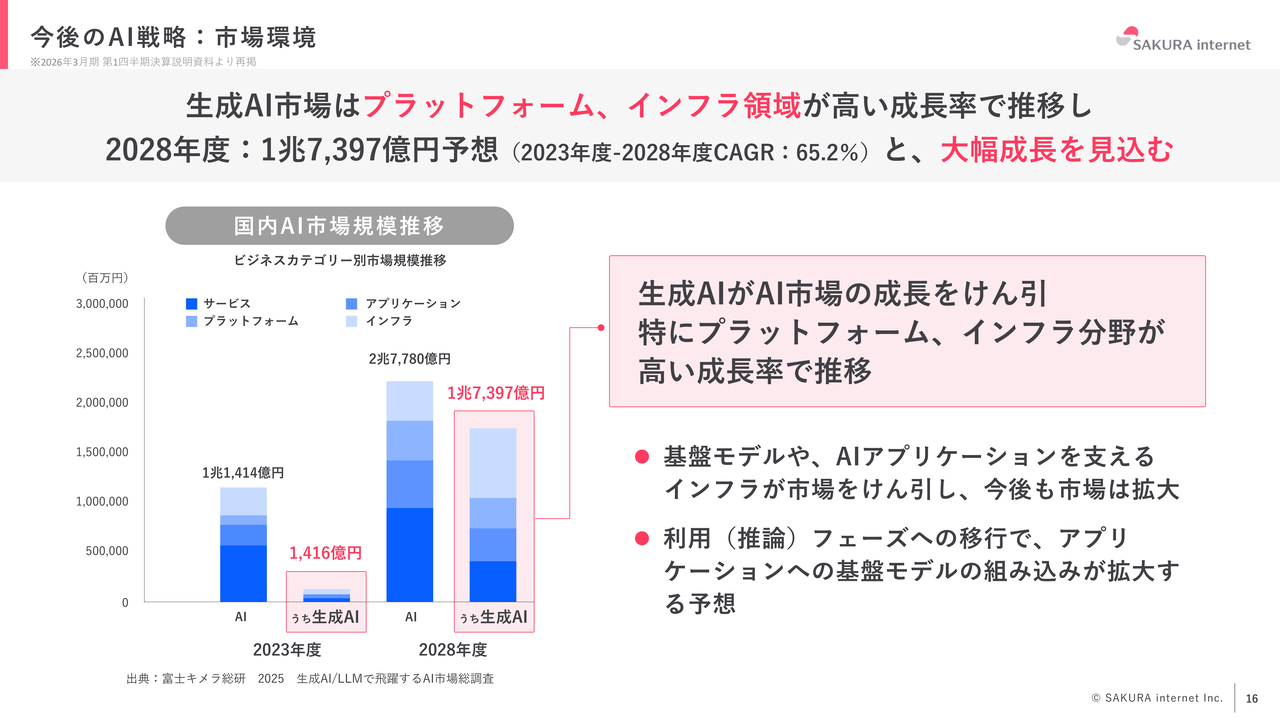

今後のAI戦略:市場環境

ここからは、成長戦略について簡単にご説明します。まず、マクロの観点では、少なくとも生成AIの分野が非常に伸びていることは、みなさまもご存じのとおりかと思います。また、足元を見ると「ソブリンAI」すなわち国ごとにいかにAIを開発していくかという動きが非常に注目されています。

加えて、国ごとだけではなく、企業単位やその部門単位に細分化して、AIが作られる時代になろうとしています。これまでは大規模なAIを1つ作り、それを学術的な案件、資料の要約、さらには恋愛相談まで、さまざまな用途に利用してきました。

しかし現在では、AIの専門化やソブリン化が進展しています。具体的には、大規模なAIが作られると、特定の陣営がエコシステムを形成しますので、当社のようなインフラ側には恩恵が十分に波及しないという課題もあります。

しかし、現状ではAIのソブリン化や専門性の向上が進む中で、GPUを活用しながら独自に開発を進める案件が増えています。

この動きは日本だけでなく国際的にも広がっていますが、特に日本では「GENIAC」というGPUの補助事業が存在します。この事業において当社のGPUが大量に使用されているほか、医療特化型LLMや専門分野のLLMを国費で開発し、それをオープンソース化しながら民間での利用を拡大する動きも進んでいます。

生成AI全体が拡大している中で、商社が総取りするという状況でもなくなってきています。確かに需要の多くは、大手のいわゆるファウンデーションモデルのうち、フロンティアモデルを開発している米系企業が独占している状況です。

しかしながら、市場そのものが非常に大きいため、その10パーセントや20パーセントが日本市場にとどまるだけでも、数兆円から数十兆円の規模になると見込んでいます。

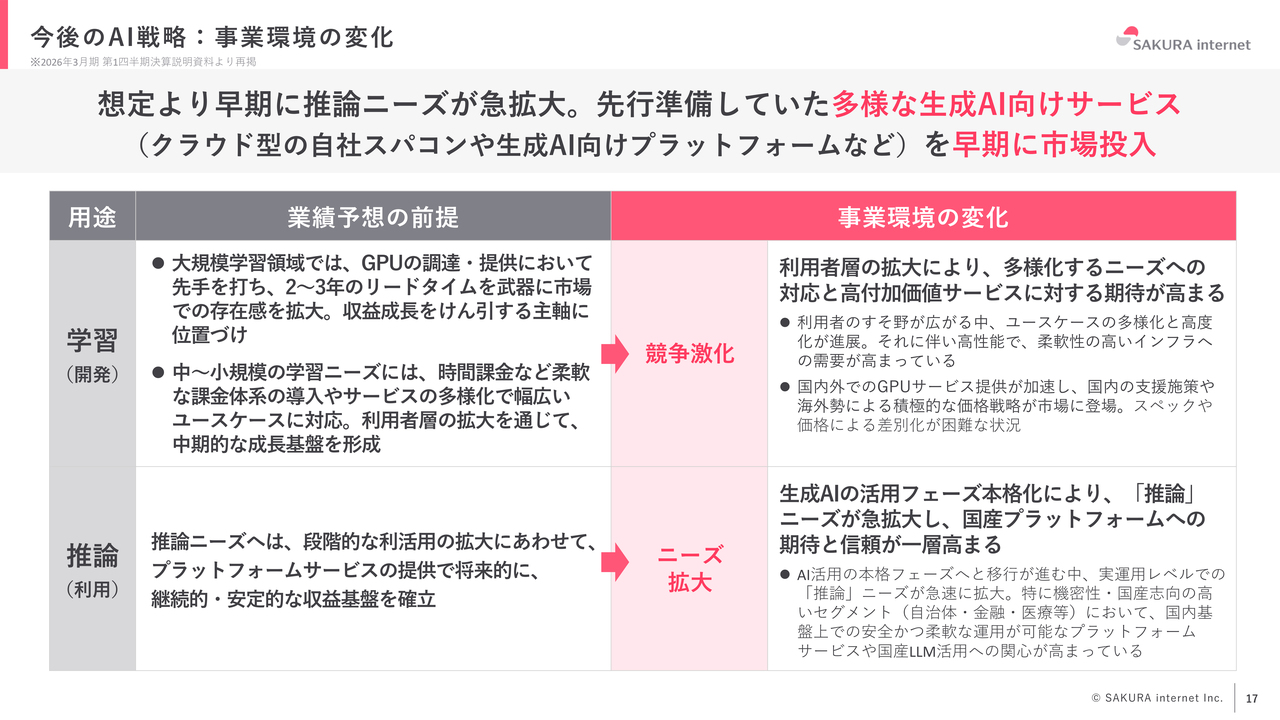

今後のAI戦略:事業環境の変化

スライドは、事業環境の変化についてみなさまにご説明する必要があると考えて作成したものです。

1つ目は、GPUの需給バランスの問題です。一時期、GPUを保有していればそれだけで売れるという状況があり、当社は他社に先駆けて大量のGPUを整備できたことが強みとなっていました。しかし、特に学習需要が落ち着く中で、GPUの供給過剰の状況が発生しています。

また、当社にはGPUを1台ずつ貸し出す「PHY(ファイ)」というサービスがあります。これまでも決算説明会の場で、「長くは稼げないだろう」とお話してきました。「ショートヘッドを作ることとロングテールを作ること、この2つが戦略の中心だ」と考えて計画を進めてきましたが、市場が想定以上のスピード感で進行してしまったと考えています。

GPUの物理サーバ貸しサービスは、「あと2年、3年は稼げるのではないか」という前提で動いてきましたが、この半年でビッグ・テック各社が一気にそれらを巻き取る動きがありました。また、「ABCI」に代表されるような国が整備したGPUの存在もあり、その方向へ大口顧客が流れる構造的課題も生じています。

ただし、足元の状況では、流れがあまりにも速いことが影響し、この夏頃からGPUが一気に余剰となったかと思えば、再び不足に転じるといった状況が発生しています。

実際の事例として、「GENIAC」に関連する「GENIAC」採択事業者が国からの助成金を受け取る前に、どのGPUを使用するかを申請している一方で、GPU提供者側が「やはり足りないので提供できない」を申し出たため、代わりに当社が供給を行うというケースが複数発生しています。

また、9月から10月にかけて「GPUをすぐに貸してくれないか」のような案件が増加しています。このことから、需要が引き締まったり過剰になったりする速度があまりにも速いと感じています。

したがって、GPU1台貸しに関しては、その需要を安定的に保つため、常にパイプラインを構築し、どの顧客が潜在的にどれほどの需要を持っているのかを把握しながら、先行で契約を結んでいただけるようなスケジューリングが非常に重要になってきます。

ただし、ショートヘッドとしての「さくらONE」、いわゆるスパコン需要についても、官公庁向けや研究者向けとして非常に大きな需要があります。

少し込み入った話になりますが、GPU1台では計算できない場合、複数台を接続する必要があります。その際には、ネットワークの速度や最適化、さらに複数のGPUサーバを一括でセットアップする「プロビジョニング」と呼ばれるノウハウが非常に重要になります。これがスパコンの中核を成す部分です。

当社は長年にわたり、この領域に注力してきたこともあり、GPU1台で完結する案件であれば複数の選択肢がある中、複数台を統合しなければならないケースでは、当社を指名いただく機会が多い点は大きな強みです。

また、当社はGPUに特化した設計を行っているため、いわゆるグローバルなクラウドベンダーと比較しても、複数台にまたがる際の処理速度が速いと評価されています。その結果、短期的に価格面で外資系や他社に移られたお客さまが、再び当社を選んでくださるというケースも足元では見られます。

このように、ユーザーのニーズを的確に捉え、お客さまに寄り添ったビジネス展開を行うことが重要だと考えています。GPUの分野では、これまで「あれば売れる」という提供者が優位な状況にありましたが、一気にお客さまへの寄り添いが重要な世界へと変化してきています。

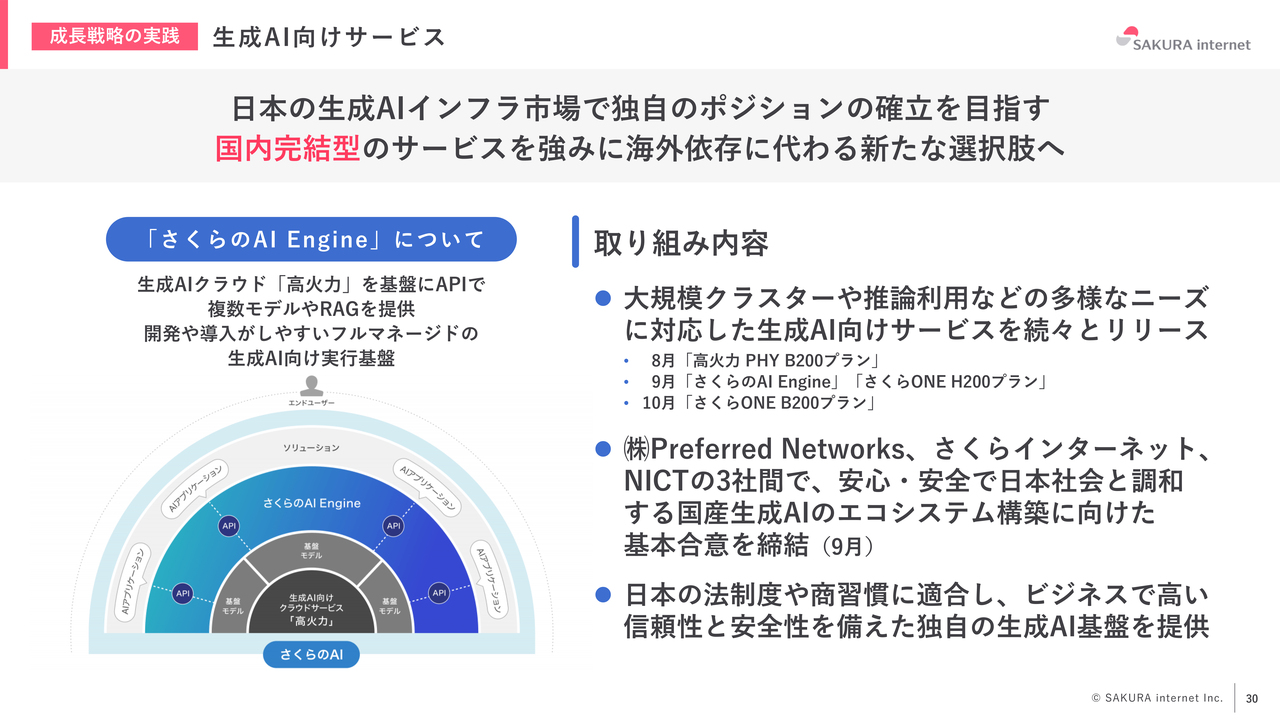

さらなる事業環境の変化として、推論ニーズの高まりが挙げられます。当社でも「さくらのAI Engine」ということで、「さくらのAI」プラットフォームの拡充に取り組んでいます。

フロンティアモデルと呼ばれる最新のモデルを日本で作ることは非常に困難ですが、これらの型落ちモデルが次々とオープンソース化されています。このようなオープンソース化の流れはこれまでも多く見られましたが、当社でもすでにオープンソース化されている過去のフロンティアモデルをホスティングし、提供しています。

この取り組みがお客さまに次のようなメリットをもたらします。最新モデルはコストが非常に高いのが現状です。特にバックエンドでAPIと呼ばれる機能を利用して自社製品に組み込んでいるケースでは、自社製品がお客さまに利用されるたびにAPIも使われるため、どんどん利用料がかさむという課題があります。

そこで当社の「さくらのAI Engine」を活用することで、最新モデルと比べて性能が2割から3割程度低下するものの、例えば要約や簡単な調査といった用途であればコストを大幅に抑えることが可能です。「GPT-3」でもかなり高い性能があったことはみなさまご記憶かと思いますが、比較的数ヶ月前のモデルであっても十分に有用です。

本当に最新鋭のリサーチを行う場合には、やはり最新のモデルを使用するのが最適ですが、実際のところ、9割以上の需要に関してはオープンソースベースにしたモデルでも十分対応できるのが現状です。

そのため、APIを海外のAIから、当社のプラットフォーム上で動作するオープンソースモデルに切り替えるだけで、8割から9割という大幅なコスト削減が可能となるケースもありえます。

このように推論ニーズが高まる中で、自社製品に組み込むAIを、海外の高額なAPI利用料が必要なものではなく、当社が提供する比較的低コストで利用可能なオープンソースモデルをベースにしていくという流れが広がっています。

余談ですが、これは当社が29年前から続けてきたビジネスモデルそのものです。当時、最新のWebサーバが登場した一方で、オープンソース技術を活用した無償のソフトウェアがコミュニティによって次々と開発されていました。それを活用して当社がサーバに統合し、サービスとしてお客さまに提供してきました。同様の変化が今、AIの世界でも起こっています。

確かに、最新のフロンティアモデルへの需要も存在していますが、当社のように、実際にAIを製品に組み込む方々の推論ニーズを満たしていくことも、非常に重要な取り組みだと考えています。

本当に大きな仕事に関しては、「さくらONE」などのスーパーコンピューターや、複数のGPUをまとめて借りる需要があります。これについては継続して取り組む一方で、ロングテールのテールの部分もしっかりと積み上げ、いわゆる大口の方向性と、トレンドに左右されない収益構造の両立を目指しています。

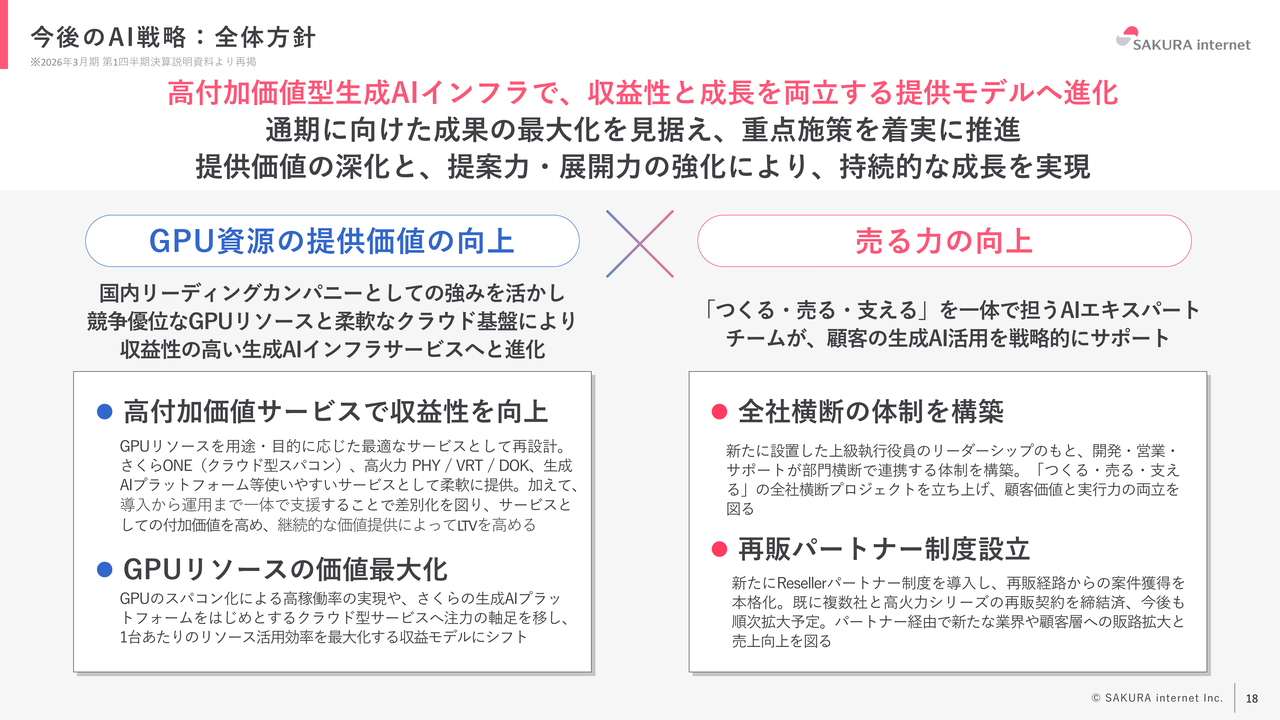

今後のAI戦略:全体方針

このスライドの内容についてはすでに大半をお話ししてしまいましたが、その中で付加価値という観点では、GPUをそのまま提供するだけでは十分な付加価値をつけることが難しい状況です。

ただし、実際には「GPUを5台借りて全部をフルで動かすと、電気が落ちてしまった」とか「不安定になってしまった」といった具体例が多数存在します。これは、GPUが大量の電力を消費するため、大容量の電力供給ができないデータセンターが多いことが一因です。

そのため、我々のサービスに乗り換えたお客さまからは「100パーセント使って、これだけきちんと性能が出ることにびっくりした」とおっしゃっていただいています。

現在、若干の値下げをしないと販売が難しい状況が続いているものの、価格での競争では設備投資に対して売上や利益の薄利化を招くことがあります。そのため、価格を大幅に下げることなく、「他社に比べてまったく電気が落ちない」といった性能面で勝負していきたいと考えています。

これらの要素は、当社の冷却技術や電源供給ノウハウ、ネットワーク設計に集約されています。また、サービスの質が高く、価格レンジも「安すぎず高すぎず」という範囲で、お客さまのニーズを的確に捉えることが非常に重要です。

さらに、組織面でもその実現に向けて、「さくらのAI Engine」を作るチーム、GPUを販売するチーム、「さくらONE」に関連するスパコンを販売するチームを統合し、1つの司令塔のもとで一体化した運営を進めています。

当社は、優れた設備を基盤として、その性能を最大限に発揮させるノウハウとエコシステムを保有しています。

残された課題は「どうすれば売れるのか」と「そのパイプラインをどう構築していくか」です。そちらについても、しっかりと取り組みを進めてきました。

さらに、ガバメントクラウドの副次的効果により、代理店や再販パートナーとなってくださる方々が増加しています。これにより、その方々に「さくらのAI Engine」を含めた提案を行う取り組みを新たに開始しています。

また、自治体のケースでは、「アメリカの流行りのAIももちろん使いたいが、情報漏洩した場合を考えるといろいろと面倒だ」ということで、当社のサービスは閉じた環境で提供されるため、非常に高い信頼をいただいています。

したがって、我々としては、ソブリンつまり国内であるという価値はもちろんアピールしていきます。加えて、性能面や品質面、サービスの本質面も強く訴えていきます。

この両面の価値を提供することで、しっかりとしたサービスで、日本のサービスで安心だという情緒的な価値と併せて訴求できるようになります。どちらかではないことを強調していきます。

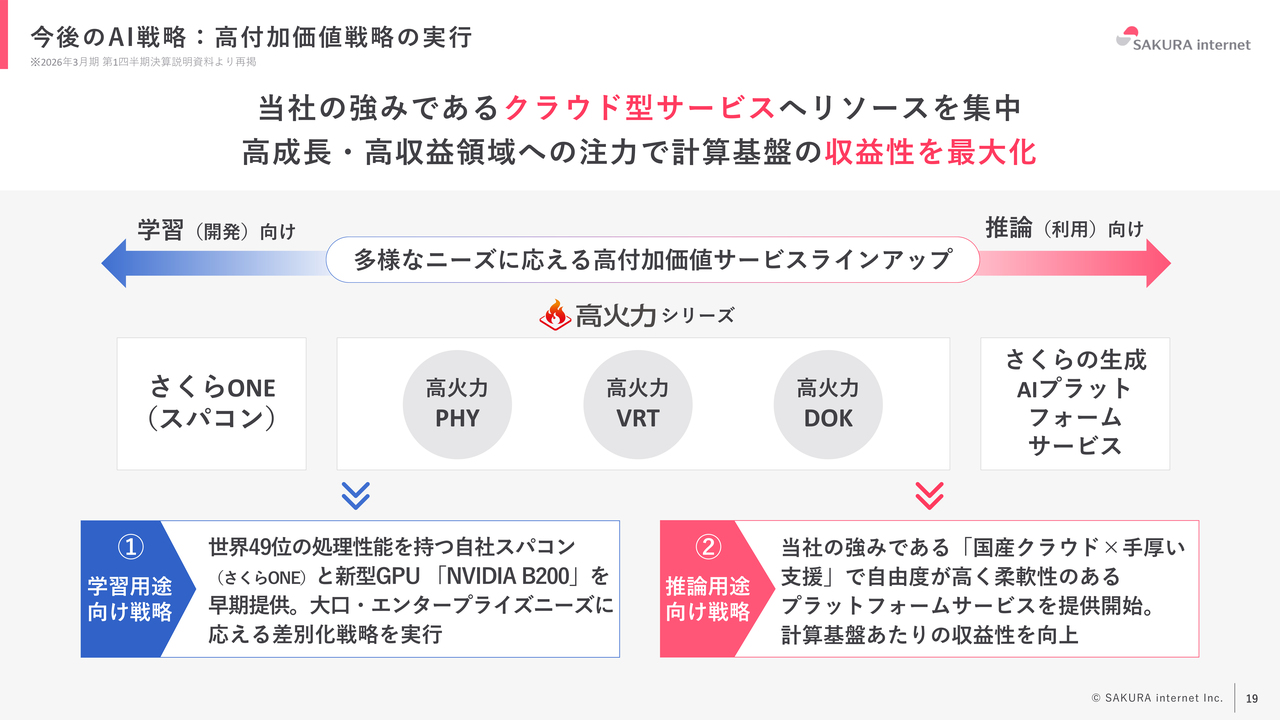

今後のAI戦略:高付加価値戦略の実行

このスライドは今後のAI戦略の全体像を示しています。学習向けで大規模なスーパーコンピューターである「さくらONE」から、推論向けでGPUを意識せずに利用可能なAIプラットフォームまで、幅広いサービスラインアップを取り揃えています。

今後のAI戦略:重点施策① 大口・エンタープライズニーズへの取り組み

幅広いサービスラインアップは、「さくらONE」の性能にもつながっています。

スパコンの処理性能ランキング「TOP500」において、世界で49位の性能を記録しています。一時期、事業仕分けで「2位じゃ駄目なんですか?」と言われたランキングですが、当社としても早期に20位程度まで入りたいと考えています。

余談ですが、このスパコンの処理性能ランキング「TOP500」では、ここ最近大きな変化が見られます。具体的には、アメリカが引き続き強い状況にある一方で、日本の企業が複数ランクインしています。

反対に、中国企業は非常に苦戦しています。これは、GPUの輸出規制が関連していることが大きな要因です。しかし、今後5年、10年の間に中国も自国製のGPUを開発する可能性があり、例えばAMDをはじめとした代替的なGPUの普及も事実としてあります。

したがって、中長期的に安泰とはいえませんが、現在盛り上がっているAI事業の中で、この2から3年で中国のコンピューターがランキング上位に急浮上することは、考えにくいと思います。どちらかというと、「DeepSeek」のように、計算能力そのものは比較的低くても、チューニングによって性能を引き上げるかたちで驚きを見せる可能性があると考えています。

一方で、日本の価値は、アメリカには及ばないものの、大量のGPUを保有していることです。また、研究者の数も多く、性能チューニングにもしっかりと取り組むことができます。

このような中で、GPUを専門とし、サーバリソースに特化した我々のような企業が、需要をエコシステム内で確保していくことが戦略の中心となります。

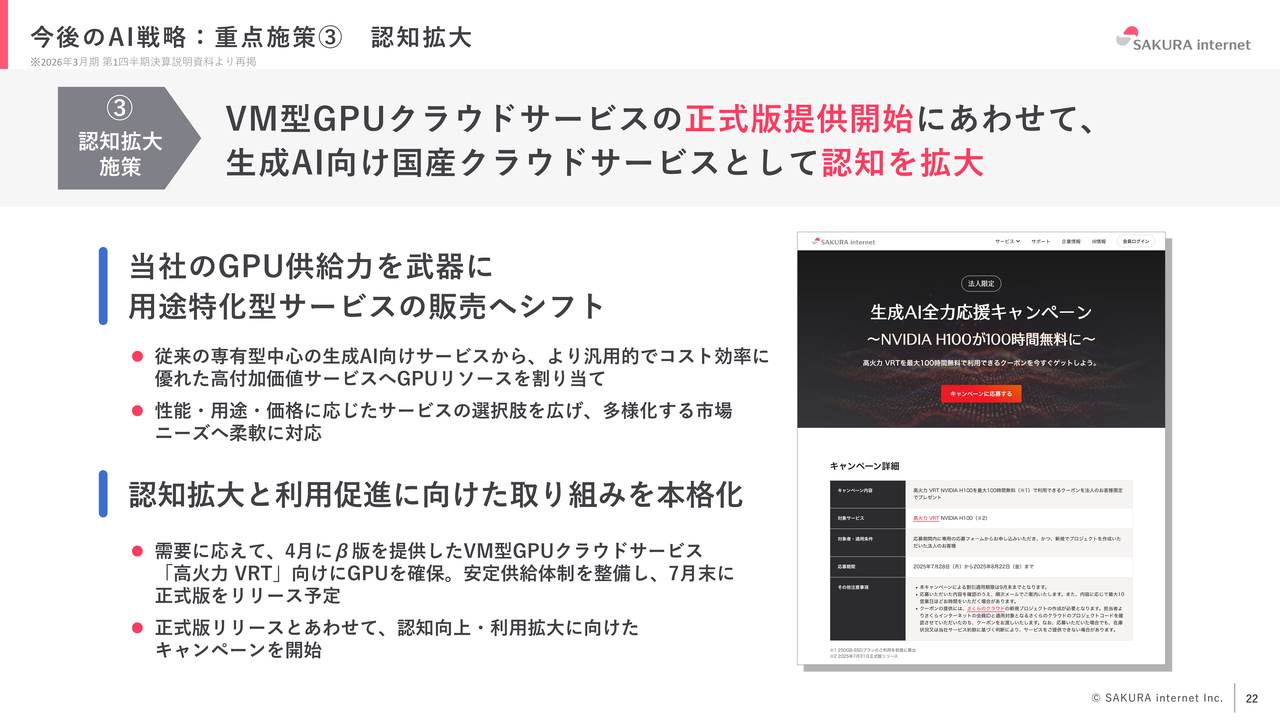

今後のAI戦略:重点施策③ 認知拡大

スライドに記載のとおり、認知拡大のためのキャンペーンを行いました。

今後のAI戦略:販売計画

当初売上予想は158億円でしたが、今期は90億円から110億円のレンジへと下方修正しました。来期については、需要を確実に持ち越すことを目指し、従来予想から変更はありません。

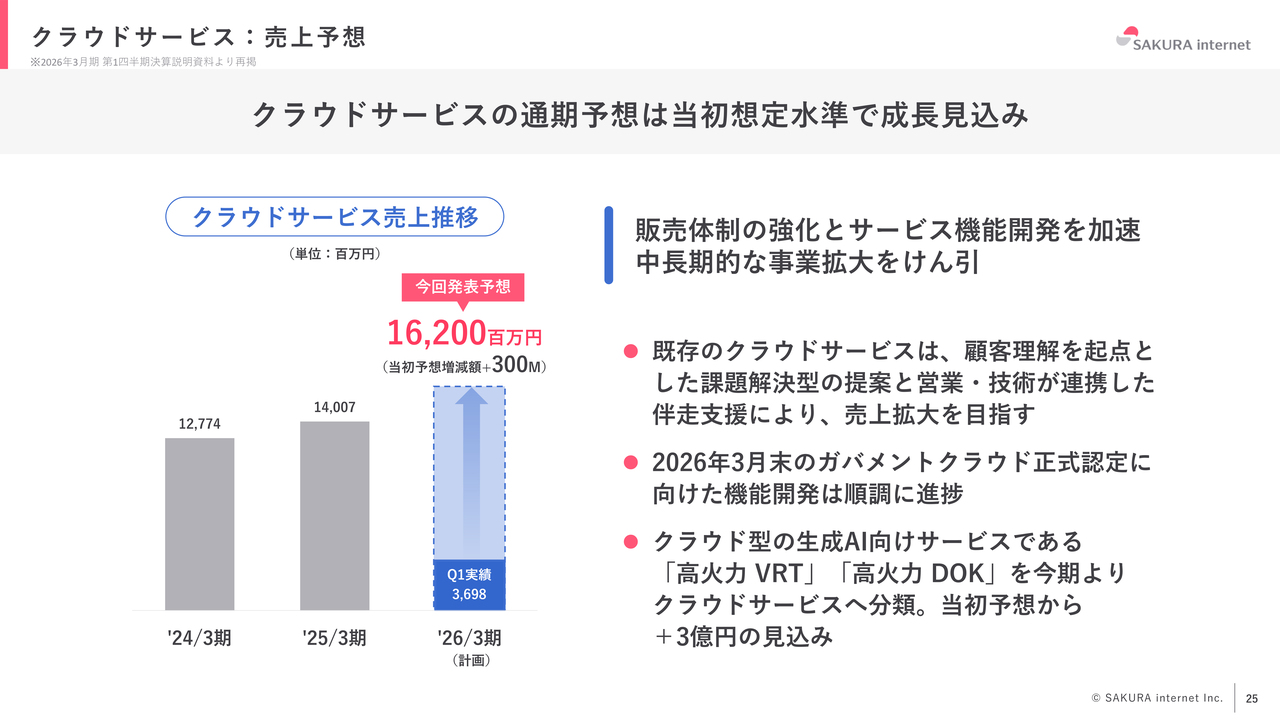

クラウドサービス:売上予想

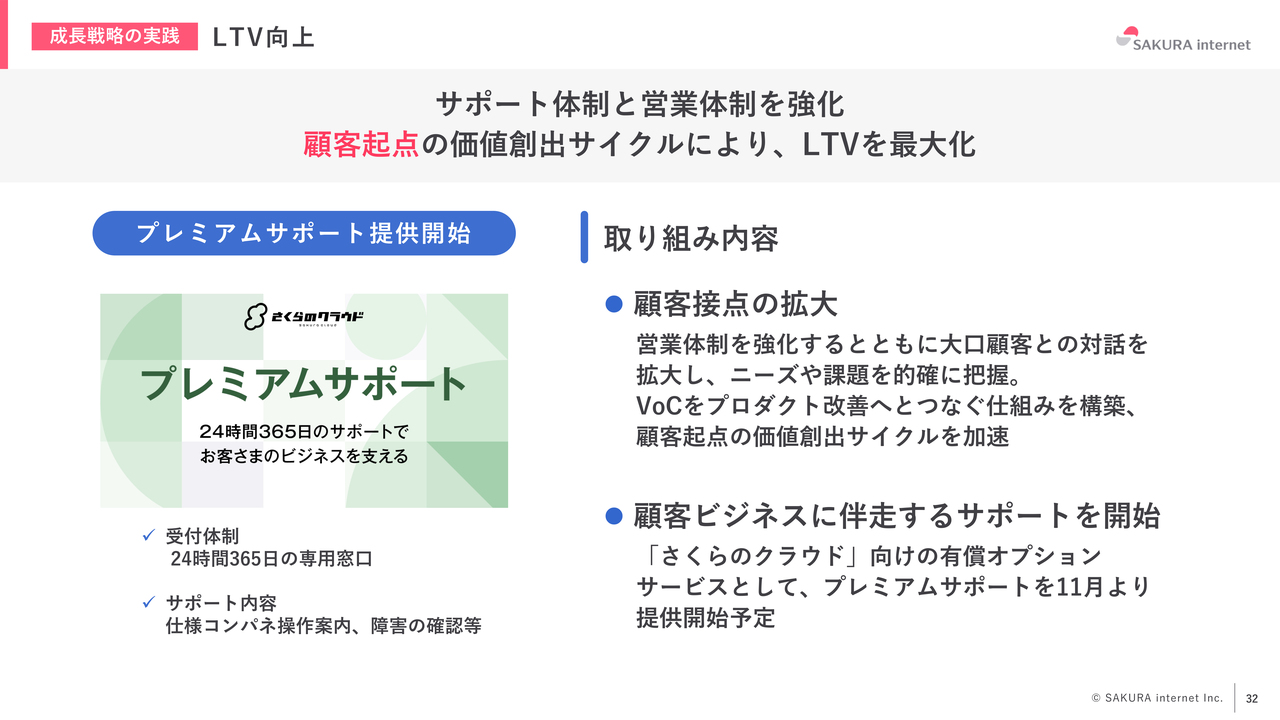

クラウドサービスの売上については、当初の予想より上振れしています。ガバメントクラウドの正式認定がまだのため、手放しで非常に多く売れるという段階には至っていませんが、「さくらのクラウド」向けに「プレミアムサポート」を提供しました。

「外資系のクラウドベンダー、ビッグ・テックのクラウドベンダーにはあるのに、国産にはない」と言われていた機能が着実に整備されてきています。これはガバメントクラウドへの取り組みの成果だと考えています。

現状では、デジタル庁からの要求は厳しく、開発の進捗には苦労が伴っていますが、以前は数多くあった課題をすべて解消し、目途が立っています。これをすべて完成させることで、「機能面で外資系クラウドよりもぜんぜん足りない」と言われていた状況も解消される見通しです。

さらに、これらのハードルを確実に乗り越えることで、ガバメントクラウドの正式認定を取得した際のPR効果は絶大だと考えています。

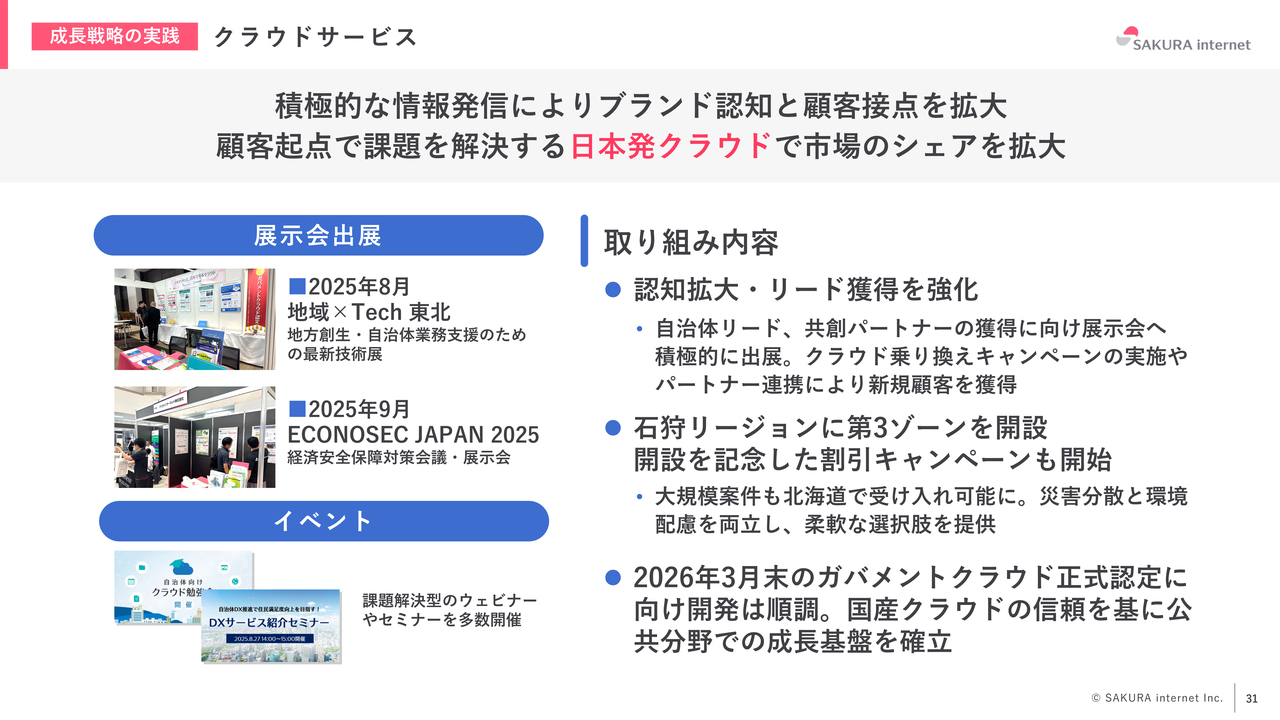

最近、経済安全保障への関心が非常に高まっており、デジタル貿易赤字に対する注目度も一層高まっています。さらに、防衛やヘルスケアなど国内にとどめるべきとされるデータの受け皿として、事実上は当社のみが対応できる状況になっています。

そのため、ガバメントクラウドの正式認定を受けることが前提ではありますが、この認定を成長のテコとし、クラウドベンダーの一角としてさらなる成長を遂げたいと考えています。

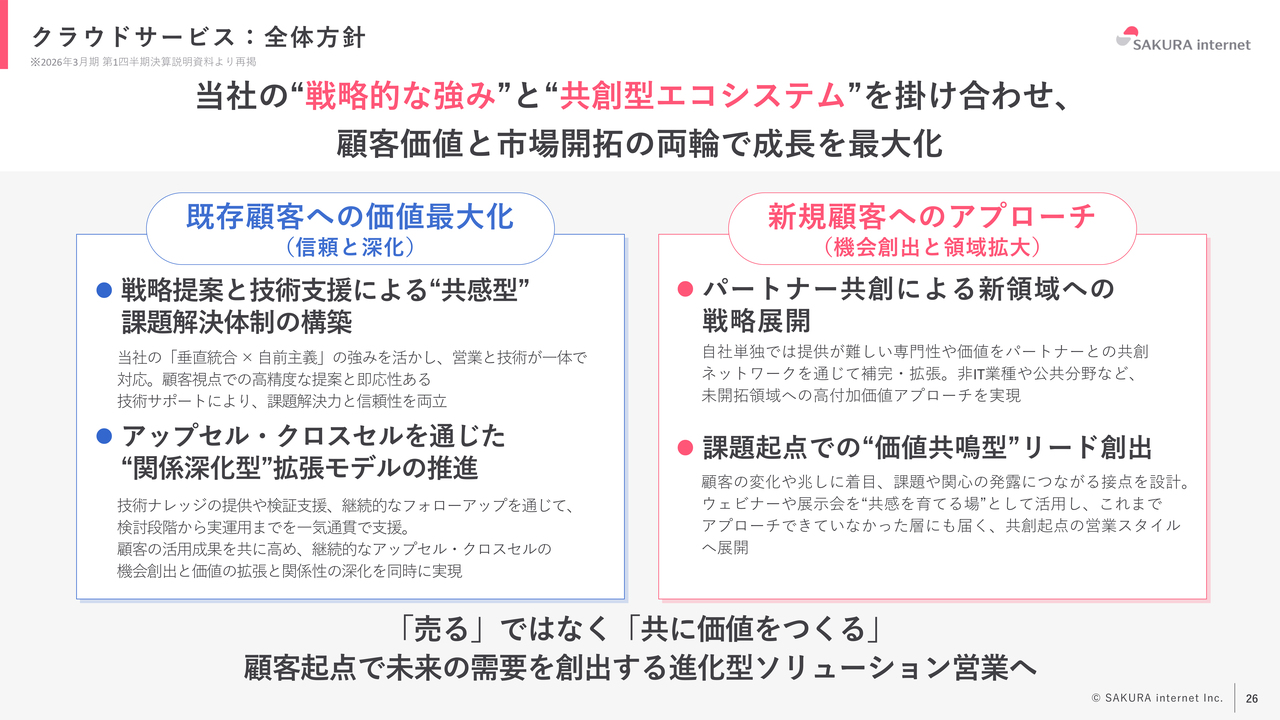

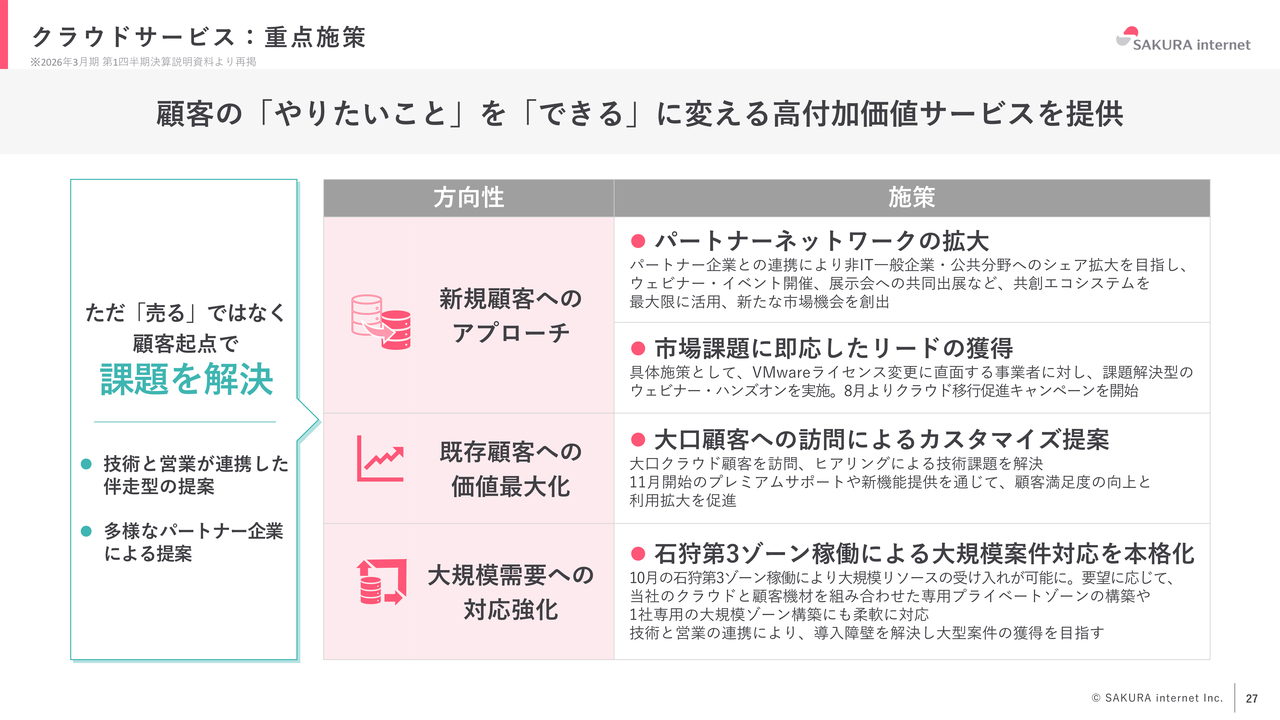

クラウドサービス:全体方針

その中で我々は、残念ながらお客さまに対する解像度があまり高くなかったという状況がありました。これは、「良いサービスを作れば売れるだろう」というプロダクトアウト型の思考が背景にあったためです。

しかし現状ではボイス・オブ・カスタマー、つまりお客さまの声が、私に直接届けられるようになっており、「なぜお客さまが選んだのか」や「なぜ我々を選ばないのか」を常に考えています。

先日も、あるお客さまが解約される事態がありましたが、その原因を深掘りし、ヒアリングを行ったことで、我々の課題が非常に明確になりました。最後には「それだけ聞いてくれて、取り組みをしてくれるのであれば、2年、3年のうちに戻ってきたい」というお言葉を最後にいただくことができました。

このようなお客さまとのエンゲージメントは、当たり前のことではありますが、当社自身の反省として、営業面で不足していた部分や、お客さまの声を収集する仕組みが欠けていた点をしっかりと改善していきたいと考えています。

また、最近では展示会への参加も積極的に行っています。これも基本的なことではありますが、リードをいかに作り出していくかが重要です。我々はこれまで、サービスを提供すれば自然に売れていくという歴史の中で事業を進めてきましたが、現在は転換期にあると認識しています。

当社はこれまで自社ですべてを行うというポリシーを貫いてきたため、パートナー企業よりも自社の営業体制に頼りがちでした。

しかし、ガバメントクラウドの進展もあり、パートナー企業から「『さくら』のサービスを一緒に売りたい」といったお言葉をいただける機会も増えています。このような取り組みをしっかりとエコシステム化し、会社の成長につなげていきたいと考えています。

ただし、我々が成長するということ以上に、国産クラウドが本格的に導入される中で、新たなビジネスチャンスが生まれると考えています。なぜなら、クラウドネイティブな世界でのビジネスモデルは、すでにある程度確立されており、外資系クラウドベンダーの取次においても、勝敗がある程度決まっている現状があるためです。

ここに国産クラウドが加わり、さらに新たな展開が期待されます。来年からは、本格的にガバメントクラウドが自治体の需要として登場します。

そのような中で、最初は外資系クラウドに勝てない部分もありますが、勝ち負けではなく、「新たな世界を作りたい」という方々とともに市場を創造していくことを丁寧に進めたいと思います。

非常に難しい課題ではありますが、現状では当社しか取り組んでいないという状況もあり、3年から5年をかけてそれをしっかりと構築することで、将来的に大きな企業の強みになると考えています。そのようなことをしっかりと構築していきます。

クラウドサービス:重点施策

このスライドについては、先ほどご説明したとおりです。

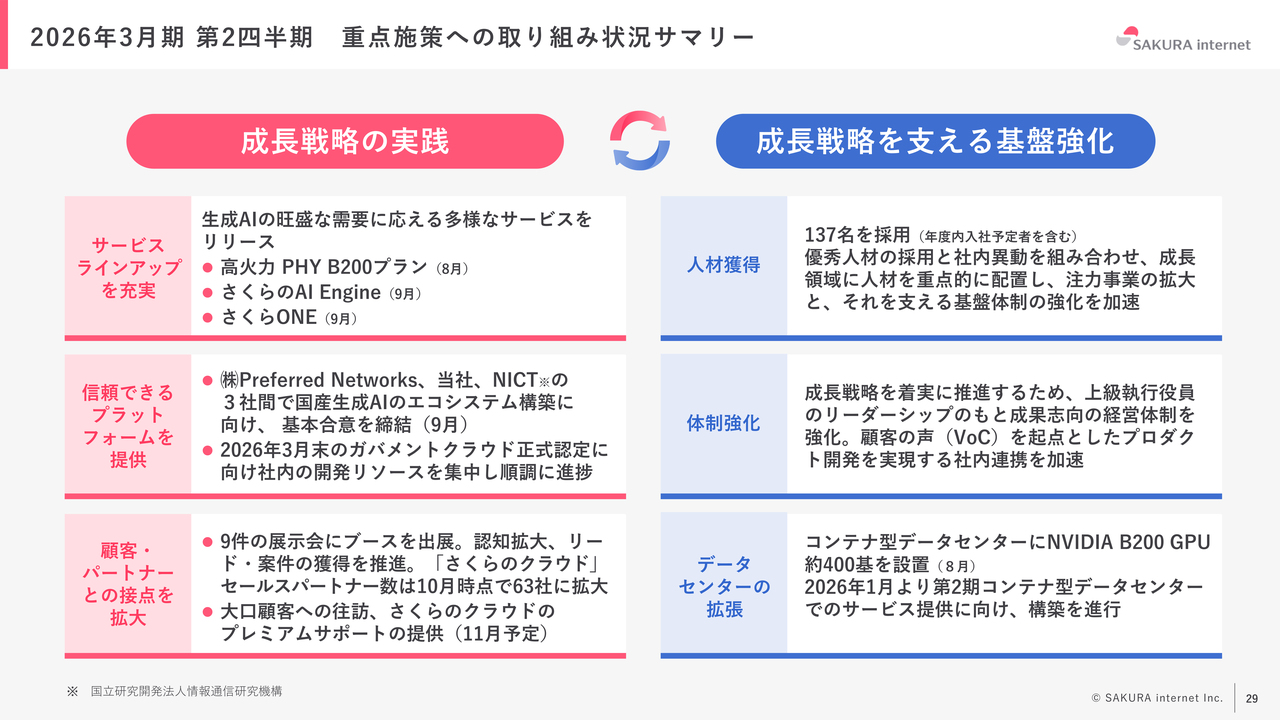

2026年3月期 第2四半期 重点施策への取り組み状況サマリー

重点施策への取り組みについてお話しします。成長戦略の実践としては、サービスラインアップの充実とプラットフォームの構築が挙げられます。

また、基盤強化の観点では、人材獲得や営業活動をしっかりと行える体制強化を進めています。

成長戦略の実践 生成AI向けサービス

生成AIに関しては、当社のプラットフォーム上で活用いただくだけでなく、先日、NICT(国立研究開発法人情報通信研究機構)やPreferred Networks社と共同発表しましたが、国がこれまで開発した技術を民間需要の拡大につなげるため、当社もそのプロジェクトに参画して進めていきます。

実は日本には、NECの「cotomi」をはじめとしたさまざまなLLMプロジェクトが存在しています。

これらは開発されるだけではなく、「実際に利活用されて、推論されなければ意味がない」と考えています。そのような場面でこそ、我々の価値が発揮されると信じています。

成長戦略の実践 クラウドサービス

その中で、展示会への出展やイベントの開催もしっかりと行っています。

成長戦略の実践 LTV向上

「プレミアムサポート」については、スライドに記載しているとおりです。

成長戦略の実践 販路拡大・共創

先ほどご説明したとおり、代理店や取次店との協力、そしてアライアンスを深めています。

成長戦略を支える基盤強化 生成AI向けサービス 投資スケジュール

投資スケジュールは、スライドに記載のとおりです。今期中には、「B200」の新たなクラスターが稼働する予定で、具体的な商談を進めているところです。

このようなGPUが稼働し始めると、安定して売上が上がってくる見込みです。

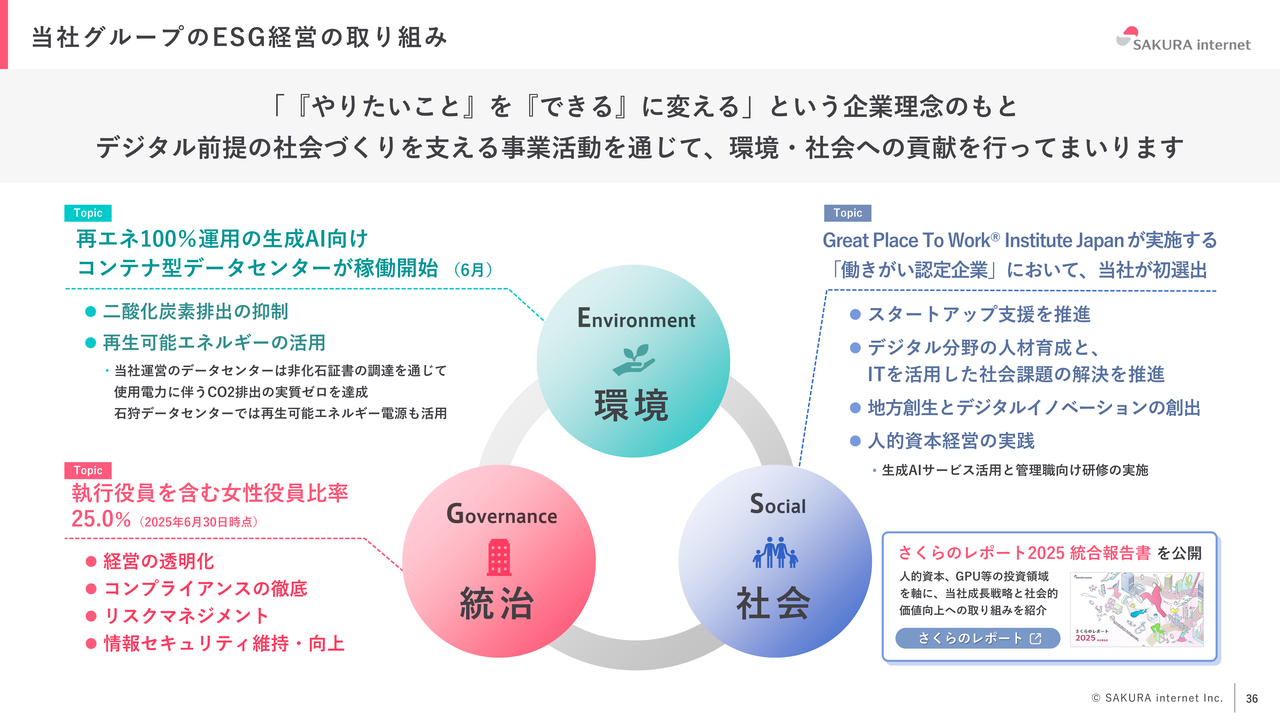

当社グループのESG経営の取り組み

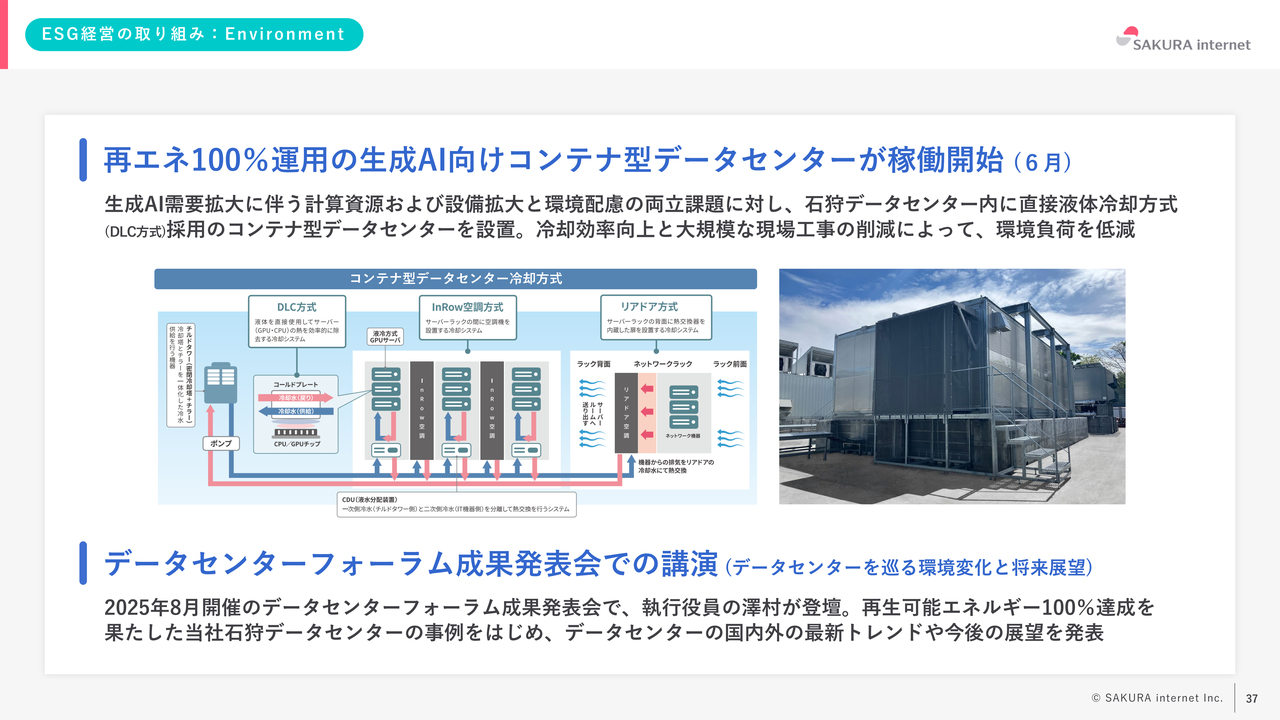

ESG経営について簡単にご説明します。当社では、再生可能エネルギー100パーセント運用のデータセンターが稼働しています。

ESG経営の取り組み:Environment

石狩データセンターにおいて6月から、100パーセント再生可能エネルギーの新ゾーンが稼働を開始しました。今期中にも追加で稼働を開始する予定です。こちらは、ダイレクトリキッドクーリング(DLC)方式を採用したコンテナ型データセンターです。

私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ